戦後レジームと学生運動 安田講堂の落城以降、東大精神科で20年以上続いた活動家による病棟占拠、赤レンガ闘争とその残り火を追う

先日、過激派の桐島聡が発見され(というか、自ら名乗るという経緯だったようだが)その後死亡したようだ。学生運動や過激派といったものが、なんだったのか?そして、その時代について、いろいろ話題になっているようだ。

1969年の東大安田講堂の落城以降、学生紛争は鎮静化したかにみえたが「戦後レジーム」といったものが残り続け、今もなお、社会に影響を与えているようでもある。

過激派テロリストを肯定するジャーナリストも少なくない。

2022年、元日本赤軍の重信房子の出所に際して、祝いに駆け付けたジャーナリストもいたし、その後重信房子を集会に登壇させる左派団体もあった。

長年の(あれは長年といっていいだろう)安倍晋三バッシングなど、ヘルメットやゲバ棒やゲバ文字のプラカードの替わりに、ちょっと小ぎれいなプラカードやハッシュタグを持つようになっただけで、学生紛争の時代とそのメンタリティはあまり変わっていないような気もする。

そして彼らは、権力と彼らが思いこんでいるものへの、呪いを吐き出すのと同じ口で「平和」を語り「弱者への寄り添い」「心のケア」を説く。

「心のケア」と「繋がり」の叫ばれる時代

公共事業にも「心のサポーター養成事業」なるものが登場してる。

何か事件や災害があると「心のケア」が叫ばれるようになって久しい。

阪神大震災で「震災PTSD」が注目を集め、被災者の「心のケア」の必要性が叫ばれたことは小さくないだろう。

それは実際切実な問題であったとは思う。神戸市内の死者は4,571人に及んだ。生活の激変を余儀なくされた人も少なくない。

実際、精神的なダメージというのは、案外、肉体にも影響を及ぼしたりすることもあるし、QOLに大きく影響を及ぼす。バカにしてはいけないのはいうまでもないだろう。

だが、「心のケア」を叫ぶ声の大きさには少し違和感を感じざるを得ない。

「運動」と「精神医療」と赤レンガ闘争

ここで、ちょっと精神医療の歩んできた道を振り返るに「精神医療」と「運動」を振り返ってみよう。

東大紛争は、安田講堂の攻防戦争以降、急速に萎んでいったと思ってる人が多いかもしれないが、実は違う。

東大精神科周辺では赤レンガ闘争という闘争が続いていた。

終わっていなかった東大紛争

東大紛争自体、東大医学部の講座制解体を目標にしたものであったようだが、安田講堂の落城以降、活動家学生と活動家医局員によって、精神科病棟が占拠され、無法地帯となっていたというのだから、なかなか呆れる話である。

この件が、大きな問題となるのは、1978年のサンケイ新聞の報道を待たねばならない。実に安田講堂の攻防戦から9年後の話である。

サンケイの報道キャンペーンによって、他の報道各社も動き出し、国会で東大総長が参考人として呼ばれたり、超党派の国会議員の視察団が東大を訪れるなど、大ごとになってやっと東大が動き始める。

赤レンガ闘争の内実

この産経の報道キャンペーンはその経緯ごとまとめた書籍がある。

国会図書館デジタルコレクションで全文公開されているのですぐ読める(要利用登録)ので、興味のある方は読んでみていただければと思う。

表紙画像がドキッとするので、amazonリンクも一応張り付けておく。

この本によると、相当ひどかった模様…。

「自主管理」という名の「占拠:縄張り闘争」

「新しい精神医療」を標ぼうしていたようではあるが、内実はかなりひどく、とても「医療」と呼べるような状態ではなかった模様。

「九月六日-入院患者が掃除のおばさんをナイフでおどした。しかし、占拠医たちはその患者さんを制止せずに、驚いたおばさんを制止して、”患者の恐怖感をやわらげるためにナイフを持たせている”と弁解したというのです」

けが人が出なかったからいいようなものの…、

ほかにもなにやらやりたい放題であり、まともに看護をしようという看護師も、今でいうパワハラ被害を受けたようだ。

占拠されたのが「病棟」であり、彼らは占拠状態を維持するために、患者を人質にとり、他病院から勝手につれてきた患者の入院などに際して、病院長を吊し上げて「病院の承認はある」といったカタチを作ったようである。

診療時間内ではないようだが、外来への「報復攻撃」も行われた模様。

過激派の出撃拠点としての「ホテル」としても使われていた模様だ。

東大病院は、国鉄上野駅、京成上野駅からも御茶ノ水駅からも徒歩圏内(まあ、バスルートあるのでバスを使う人の方が多かろうが)。確かにここに拠点があれば便利だろう…という位置ではある。

連合赤軍の森恒夫も、赤レンガホテルに泊まったことがあるようである。

占拠グループによるかなり滑稽な批判

サンケイの報道キャンペーンから、占拠グループへの批判が強くなると、赤レンガ占拠グループは、ビラを出し、サンケイの取材班までを「日共(日本共産党:代々木のこと)と一体になった攻撃」と批判。

ここまでくるとハチャメチャである。

と。ともに「レッテル貼り」によって、政治闘争化するという手口が習い性になっていたというのも明らかだろう。

後付けだった「新しい精神医療」

精神科の治療が大きく変わってきた時代、「新しい精神医療」とか、真面目に考える医者はいたろうが、赤レンガ闘争においては後付けであったようだ。

占拠派だった宇都宮泰英氏の発言↓

「安田城が落城して、あのころは、われわれ(精医連)は攻める立場から、攻められる立場に、逆転した。精医連という組織を防衛するただ一つの方法が、つまり病棟占拠戦術でした。対立していた外来派と支配地域をわけて拠点をつくらなければ、同志はみんな散りぢりになってしまうという危機感があった。そこで空間的にも独立している病棟を占拠、正常化の名で闘争を切り崩そうとした外来派を実力で追い出したんです。あくまで戦術としてです。そのあと、占拠した場所をどうするかということで、新しい医療をつくろうということになった」

そこが医療の場であることを、完全に無視した「運動体の維持」のための闘争であったようだ。

しかし、この後付けの理由は、しばしば赤レンガ占拠派だけでなく学生運動そのもの美化、擁護する理屈にもなっていったようにも思える。

サンケイが報道キャンペーンをはじめたのが昭和53年(1978年)。

それよりだいぶ前の昭和46年(1970年)、朝日新聞に大熊一夫の精神病院ルポルタージュが連載され、その後書籍化されている。

これは、東大紛争や赤レンガ闘争を「キレイな物語」にする為の、朝日新聞のキャンペーンではなかったのか?

東大のグズグズっぷり

東大はなかなか動かず…

サンケイ(産経)の報道からスタートして、民社党の春日一幸氏の質問主意書に端を発して、国会で東大総長が参考人として呼ばれ、それでもなかなか正常化に向かわないので、超党派の国会議員視察団が病棟を訪れたりと、動きが活発になる。

文部大臣が東大総長を追及しても、のらりくらり

参考人として東大関係者を呼んでものらりくらり

視察団も中には入れず…またのらりくらり

東大は東大で、占拠派と「交渉」をして事を収めようとする。

東京大学、東大病院、そして東大精神科、それぞれの事情が交錯したのだろう、正常化への動きは遅かった。

「学問の自由」

「患者の人権」

「学問の府としての東大の権威」

「高等教育機関としての東大の権威」

「医学の府としての東大医学部の権威」

「医学教育の府としての東大医学部の権威」

「先端医療の府としての東大病院の権威」

さまざまなものが絡んでくる。

東京大学は、政治権力や行政権力に対して独立であろうとし、東大医学部と東大病院は「東京大学という政治権力や行政権力」から独立であろうとし、赤レンガ派は東大医学部の教授権力から独立であろうとした。

医療や福祉というのは「科学技術」と「社会思想」「医療倫理」に支えられているだけに、対立が多方面に絡み、深みにはまりやすい部分もあっただろう。

結局、東大は赤レンガ占拠派にアメ(助手という地位)をあたえてお茶を濁した。占拠派の要求を一部のむという形で、占拠派のメンバーであった森山公男が助手として任用され、占拠の一部解除が行われた。

しかし、その後、全面的な解決を見るのは、1994年に診療機能の統合が開始され、1996年にそれが完了するまでかかっている。

安田講堂の事件から四半世紀以上の時がたっていた。

なぜこのように長期化する事態となったのだろう?

赤レンガ闘争はなぜ拗れたか?

赤レンガ闘争は、労組の労働組合運動とは違い、賃上げという短期的な着地点が存在しえない闘争である。

長期的には「待遇改善」といった目標があったという解釈も一応可能であるが、実際のところは闘争の主軸であった医師たちは、別の太い収入源をもっていたようである。

では、この医師たちはなんで生計をたてているのか、取材班は不思議に思って取材した。

なんのことはない。彼らは東大で食おうなんて、そんな気はさらさらなかったのである。意外なことに占拠派のベテラン医師たちは、みんな都内や近県の大きな精神病院で役職についていた。

ちなみに石川講師は夫人の経営する病院の理事であり、保健センターの助手。森山氏は東京・新宿の陽和病院勤務。その他に大病院の副院長が二人、医長が一人、公立病院に勤務という医師もいた。

となると、単に「自治権抗争」において、占拠側が「患者の人権」を盾にして好き勝手やったわけで、 その構図は「子どもの人権」と「学校教育」を盾に「学校の(民主的教師集団の)自治」をエスカレートさせていった、日教組運動と大差ない。

これでは、大学の権威vs自治集団の権威という構図にしかならない。

東大も、そして大学病院側も権威主義、そして対する側も権威主義どっちも同じだから、どうにもならなかったのではないだろうか?

私はなによりも真っ当な討論を重要視するが、学生や市民との対話を完全に拒否したり、まして権力的対応だけをくり返す者に対しては、「暴力」は正当化されて「武力」となると信ずる。しかし「内ゲバ」はしばしばあまりに短絡的であり、共犯者意識を生じやすく、不毛で悲惨な行為であると思う。

闘争の先頭にたった、石川清講師は、戦前的な大学の権威は、戦後市民的自治」が権威となるために否定されるべきであるとしながら、そのための武力闘争を肯定しているといったところだろう。

なかなか不思議なロジックである。

大学と精神医学と哲学と…

精神医療・精神医学の問題って、福祉や貧困問題とも関係してくる上に、社会情勢とも関わりやすい。 精神病者をどう遇するべきか?といった部分で常に議論がおこってもいた。

一方、精神病は、長年「思想家・哲学者」の思考のネタであり、メシのタネであった。彼らは「精神異常」「精神病者」を通して「人とは?」「自我とは?」「主観・客観とは?」「思考とは?」「倫理とは?」とか、いろいろ考えるみたいである。フェリックス・ガタリ、エーリヒ・フロム、柄谷行人、浅田彰、等々たくさんいる。

精神科医が「哲学」に、入り込むケースも少なくない。ジャック・ラカン、カール・ヤスパース、木村敏…こちらもたくさんいる。

「精神分裂病」や「神経症」として分類される病態を、ネタにしていることが多かったようであるが、そこから生まれた「思想」や「哲学」は、20世紀の人文社会系の学問に多大な影響を与えてきた。

戦後の東大の人文科学は、こと西洋思想に関わる部分は、それ自体が「精神科医療」というものに、多くを依存していたことになる。

その精神疾患の分類が妥当であったかに関わらず、そこから生まれた各種の解釈は人文学の中に取り込まれていった。

赤レンガ病棟占拠派のロジックを否定することは、当時の(今もかもしれないが)東大の人文科学それ自体の自己否定につながりかねないものでもあったのだろう。

占拠派の医師たちは、運動に人文哲学的な考察を取り込むことが得意であったのかもしれない。

精神科だけではなかった東大紛争の残り火

東大病院の小児科も、占拠こそなかったものの、なんかあったようで…精神科よりも学生紛争の後遺症は長引いた模様。

http://www.nishishiro-hp.or.jp/wp/wp-content/uploads/259e71c2dbe46449150cdeb021df4628.pdf

知っている人は知っているが、報道されないので知らない人は知らないという領域なのであろう。

東大病院の新病棟が開業したのが2001年であるから、今世紀入ってからの正常化といったところだろう。

人権派弁護士がおしかけたとか。

なんで?と思ってしまうが、そこはまあ、東大病院だけに、患者の中には重度障害を持つ子供達の比率も少なくなかろう…というわけで、各種障害者団体の人権イデオロギーと近しい人と、そこから距離をとる人で軋轢が起こるのは、納得の路線ではある。

そして、いわゆる人権派のロジックの裏には、思想・哲学といったものが、ぴったりとくっついている。

東大の赤レンガ闘争がやっと一応の終わりを迎えるかという1994年、有名フェミニストの上野千鶴子が東大に着任する。

「当事者主体のケア」は21世紀に続く赤レンガ闘争か?

さて、昨今の「介護」「障害者福祉」では「当事者」という言葉が跋扈している。

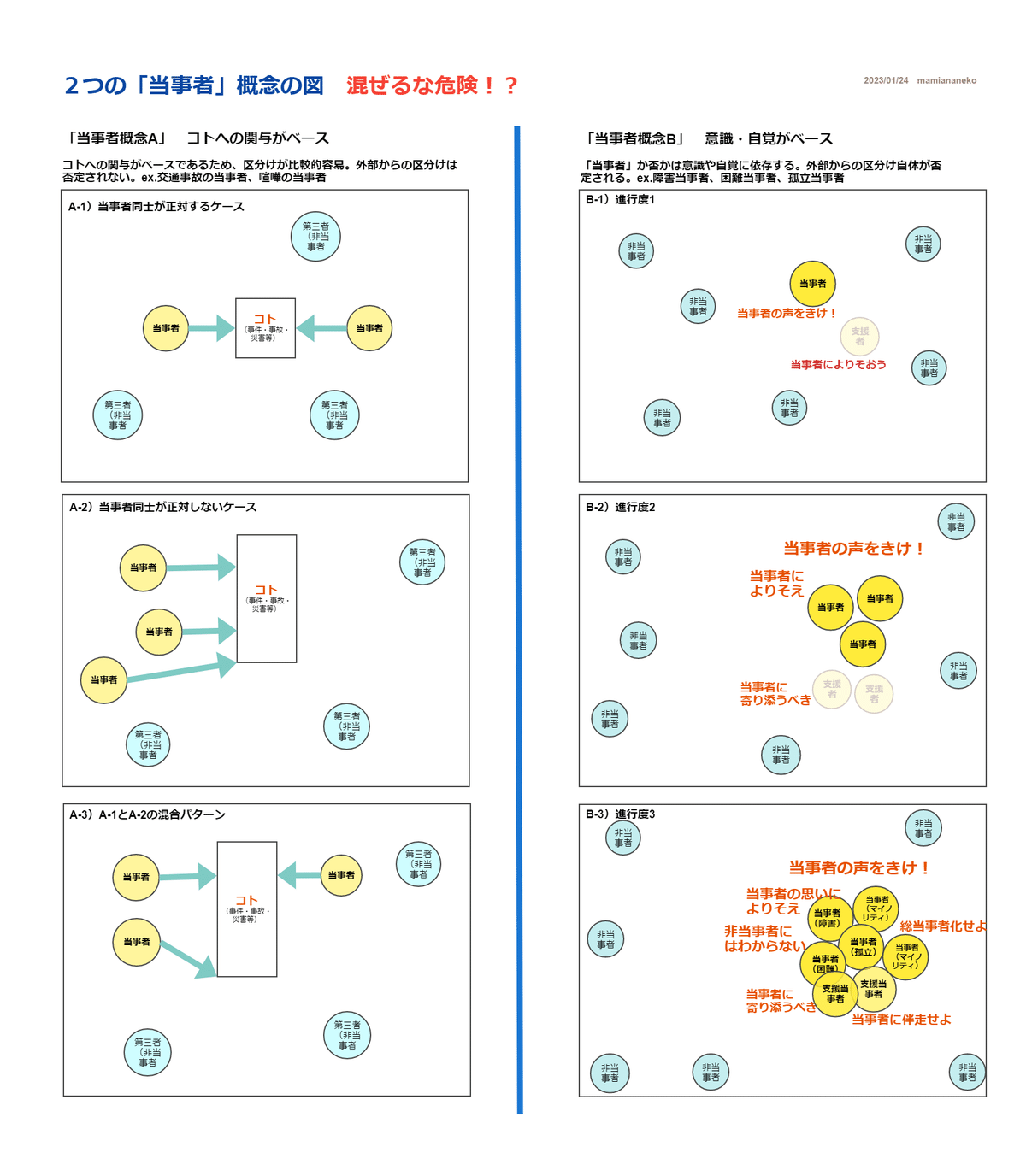

「当事者主権」は、上野千鶴子・中西正司が世に送り出した不思議な造語であるが、そもそも「当事者」を持ち出すこと自体が怪しい。ほとんどが「本人」で済むのに、あえて「当事者」ということで、あたかも優先主張権をとうぜんもつものといった意味合いを付与していないだろうか。

「事に当たる者」でしかなかった「当事者」の意味(下図左)が、「声をあげる主体的な市民」(下図右)くらいの意味に転換されてしまっている。

「当事者主権」の出版以降、上野氏は、ジェンダー問題よりも「介護」「ケア」といった方面に主軸を移していくが、その過程で「当事者研究」といったものも推しだしている。

東大の先端研にある「当事者研究」を専門とする熊谷研究室もできた。そこの准教授である熊谷晋一郎氏に「べてるの家の当事者研究」を教えたのは上野千鶴子である。

そして、朝日新聞での「新しい精神医療」の発信の旗手であった大熊一夫は、その後も「精神病者の地域移行」の文章等を執筆している。

大熊一夫の妻、大熊由紀子も朝日の記者だった人で、2000年より前にも「当事者研究」で有名なべてるの家を推していた。朝日退職以降は福祉活動家であり、大学で講義などもしているようだ。

1995年の阪神大震災で「PTSD」とボランティアが注目されだし、

清水義晴や大熊由紀子が「べてるの家」の精神障害者のコミューン的暮らしぶりを「地域移行」としてもちあげ。

出版労連にも近しい医学書院の編集さんが哲学者や社会学者をべてるに連れ込み

上野千鶴子らが「当事者主権」をいいだし「当事者研究」を売り込む

別に謀略の類とまでは思わないが「赤レンガ闘争の残り火」が、場所を変えてくすぶっているような気がする。

昨今、「当事者に寄りそったケアを」という論理は、「支援団体」の類に広く蔓延って、あちこちで破綻をおこしかけているようである。

正当なニーズを満たすための無限のリソースを「補助金」「助成金」「寄付」「ボランティア」にもとめてその「自治」を守ろうとするNPO団体が、福祉行政や教育行政にまでくいこんでいる。

上野千鶴子らが主張している「当事者主体のケア」というのは「被介護」ニーズに近づいた「進歩的な闘争好き」による「赤レンガ闘争」リバイバルではないのだろうか?

左派支援団体方面がやたらと権威主義で、やたらと「自治」を前面に出してくるのも赤レンガ闘争と似たりよったりである。

「でもねえ、でもねえ、これでは、いつかまた同じ問題で東大は揺さぶられると思うんですよ」

「占拠派は何も失わず東大当局は誰も反省せず、そう思えてしかたない」

占拠されたのは病棟ではなく、福祉行政や教育行政だったようだが… 半世紀近く前に東大の赤レンガ闘争をした記者たちは、上野らによる「ケアの論理」の広がりを、どういう気持ちで見ているだろう。

公共性を鑑み、全文無料で公開させていただいております。

お気に召したらご購入orサポートよろしくお願いいたします。

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

猫又BBAを応援してもいい…という方は、サポートをよろしく! いただいたサポートは妖力アップに使わせていただきます。