8月7日 死とはなにか。

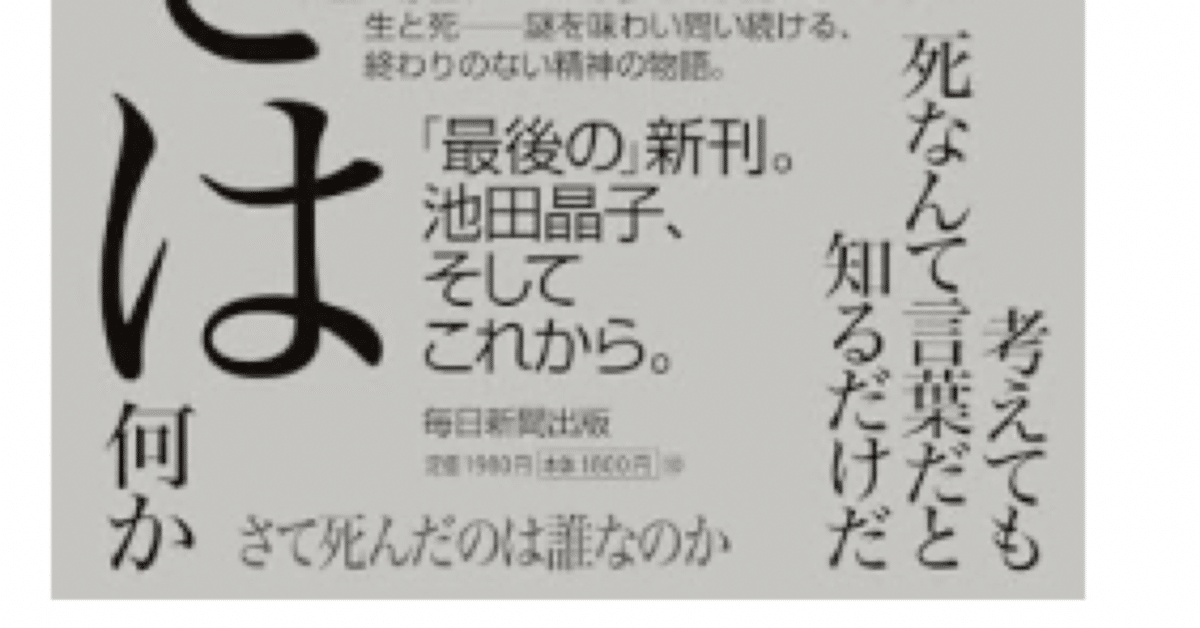

池田晶子さんの本は基本だいたい所有させて頂いているが、そんな中でアンソロジー、「死とはなにか」がある。

若い時は、死ということを考えただけで死んでしまう気がして、死について考えることだけでもいわば死神を呼び寄せるような気がしていた。

若い人が、老人を見ることを忌諱するのは、いつか自身が老いることを避けようもなく、無意識のどこかで強く意識されるが故だともいう。

西洋の箴言、「メメント モリ」=死を想え、あるいは池田さんが西洋の墓碑銘で見つけられたという「次はお前だ!!」という言葉なども、そうした「怖いからそのことを考えたくもない」という心理を、一気にではなくも、じわりと変えてゆくべきであろう、ということに気づかせてくれる。

似たようなものでは、死と比べると一段緊迫度は下がるかもしれないが、「年金」などもある。一体いくらもらえるのか、果たして自分のころは貰えるのか、生活するのに足りないのでは、といった心配から、送られてくる年金定期便もまともにみようとしない、という心理があった(個人的経験です)。

そういう意味では、年金がない人はいても、死なない人はいない。まあ、魂、というものがあると想定したり、アカシア年代記などというものがあり、我が意識もひいてはその中に”還る”などと考えれば、違った感覚もありうるのかもしれないが。。

すべては死のなかで 完璧となる。

人はひとたび生を失った後、それを取り戻す。

生きることが現実なのは それが美しいときだけだ。

お前はぼくを孤立させ 生の確信を与えてくれる。

ぼくは火刑台の上、炎でトランプをしている

ピエル・パウロ・パゾリーニ 「死に寄せる断章」

人・中年に至る P.224 四方田犬彦 より

この本によると、上記の詩を残したイタリアの詩人パゾリーニは、生涯で2500ページの詩を書いたというが、53歳の時に深夜の郊外の空き地で何者かに襲われ、非業の死を遂げたという。

詩人はもちろん自身の死を予言することはできないのだが、真相不明であるというこの最後を知れば、読者はすべからくその死を想起するだろう、と四方田さんは書かれている。

もっと踏み込んで、不吉で甘美な想像をすれば、上記の詩のような死生観を持った詩人の魂が、あるいは死神に取りつかれた暗殺者をおびき寄せたのではないか、ということなども思ってしまう。

その時の暗殺者は、あるいは彼の詩の熱烈な賛美者・愛読者であり、彼の詩の世界のなかにおのれ自身を忍び込ませるがために凶行に及んだのではないか、ということである。

所謂有名人、というもの、虚名、売名、有名税。

そういったものに、性悪く魅入られるゆがんだ魂の持ち主が、この世には一定数、居るような気がしているのだ。

(池田さんは、死はどこにもない、あるのは死体だけだ、ともおっしゃっていました。死に伴う(想像される)苦痛、などもまた、死、それ自体ではないのですから)

いいなと思ったら応援しよう!