【連載小説】Berlin, a girl, pretty savage ~Moment's Notice #14

稜央はスマホの画面を眺めてため息をついた。

帰国前からずっと続いている、あの娘からのメッセージ。徹底的に無視し続けている。が…。

「なんでこんな…健気なんだ」

スマホを握りしめ、独り言ち。少女の日記のような拙いメッセージ、かと思えば時に情熱的な文面になったりする。彼女の激しさは父親譲り、いや、それ以上かもしれないと思う。

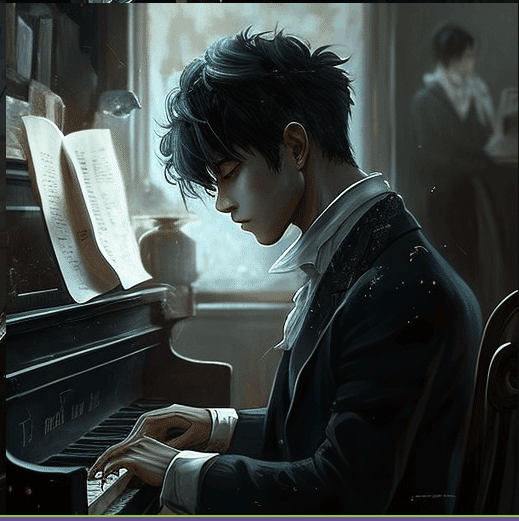

稜央は1枚の絵を手にし、眺めた。

稜央がグランドピアノを弾く姿。あの娘が描いた。改めてすごい才能だな、と思う。

ピンポーン。

玄関のチャイムが鳴り、我に返って立ち上がる。インターホン画面には妹の陽菜が映っている。今日は大晦日で、どうせ部屋の片付けをしてないのだろうから、手伝ってあげる、といらん世話を焼きに来たのだ。

「お兄ちゃんもいい歳なんだから、いい加減自分のことくらいきちんと出来ないとさ、いい人来てくれないよ?」

玄関のドアを開けるなり、相変わらずの辛口の妹である。

「べ、別にお願いしたわけじゃないだろう、お前が勝手にやるやる言ったんじゃないか。お前こそ人のこと言えないだろ。大晦日なのに兄貴の家に用使いなんてさ。あの彼氏はどうしたんだよ」

「価値観の違いがありまして」

「また別れたのかよ。お前スパンが短すぎるぞ」

「ずっといないよりマシでしょ。で、お風呂場? キッチン? どっちやる?」

「…あ、じゃあ…キッチンをお願いします…」

陽菜がゴム手袋をはめ、換気扇を拭き始めると、稜央はテーブルの上に放り出していた絵を慌てて机のノートPCの下に隠した。ついでに部屋の中を片付け始める。

「そういえばドイツのお土産のずっしりしたクッキーみたいなやつ、すごく美味しかったってママも言ってたよ。また買ってきて」

手を動かしながら陽菜が言った。Lebkuchenという、ナッツや蜂蜜、スパイスなどが入ったドイツの伝統的なクッキーを買っていったのだ。チョコレートのようなありきたりではない土産でいいものは何かないかと父に相談し、教えてもらった。何となく、父が選んだものだと母にとってもいいかと思った。もちろん一言もそんなことは告げていないが。

「2人で行ってきたらいいじゃないか」

「ドイツに? 簡単に言わないでよ」

そうしてまた稜央は考える。母さんがドイツを訪れたら…父さんが過ごした街を歩くとしたら、どんな気持ちになるんだろうか、と。

父が母の手を引いて、ドイツを案内する姿を想像した。決して実現はしないが。

陽菜はさっさとキッチンの掃除を終え、バスルームを着手し始めた。そもそも普段それほどキッチンを酷使していないため、それほど時間が掛からなかった。

稜央は窓を拭き、エアコンのフィルタを掃除した。そうして2時間もすれば狭い部屋はだいたい綺麗に仕上がる。

やがてコーヒーの芳しい香りが部屋に充満する。掃除を終えた陽菜がいつの間にか淹れていたようだ。手土産に焼き菓子があるという。

トレイに丁寧にそれらが並べられ、一応は小綺麗に片付いた部屋の小さなテーブルに運ばれた。

「掃除してもらってるのに、悪いな」

「どういたしまして」

2人で向き合ってコーヒーをすすり、陽菜は焼き菓子を手に取るとパクリと一口美味しそうに頬張った。

「最近ライブの予定はないの?」

「確か…1月の終わりくらいにあるけど」

稜央は趣味でいくつかのバンドを掛け持ちしている。ジャズバンドだったり、ギターポップだったり。ピアノやキーボディストとしての参加だ。

次のライブはピアノトリオで、小さなジャズバーで2ステージ踏む予定があった。

10年近く前のことだ。たまたま会社の同僚がジャズ研出身で、彼の影響でジャズにも魅せらた。彼自身はウッドベースを弾いている。

ジャズと出会う前に、稜央は大きな舞台を踏んでいた。

オーケストラを従え、観客の前でバッハの『チェンバロ(ピアノ)協奏曲 第五番』を弾いたのである。

※稜央のオケ出演のお話はmay_citrusさんの『旅の続き』第6話で描かれています。7話完結ですのでシリーズも是非こちらもご一読ください。

バッハは大好きな作曲家の一人でよく弾いていたが、あくまでもただの趣味、独りよがり。けれど音に魅せられ、音を紡ぎ出すことで自分が何かこう、存在することに胸を張れるというか、ピアノと向き合う時間はかけがえのない一時だった。子供の頃から。

そのオケはピンチヒッターとしての参加だったが、知り合いからの声掛けで学びも経験もない自分が舞台に立つことになり、緊張とプレッシャーと、何より指揮者に従いオケと合わせて弾くことの難しさ、もどかしさなど、様々な葛藤を経験した。

その分、終演後の達成感はとてつもなく強いものだったが、やはり自分にはあまり合わないかもしれないと感じた。

以降もそのオケ参加に声を掛けてくれた吉井透・彩子夫妻とも連絡を取り合い、あの時の話をほろ苦く語ったりしながら、時折遠隔アンサンブルを楽しんだ。

そんなこんなで『自由奔放に弾く』ことには自然と関心が向かったのかもしれない。

まるでそんなタイミングを見計らったかのように、同僚がジャズ研出身であることを知る。

『川嶋、お前ピアノ弾けるんだろ? ジャズピとかどうだよ?』

『えぇぇ…ジャズなんてめちゃくちゃ難しそうだし、無理だよ』

『お前、前にオケに出たあと話してたじゃないか。合わせるのは感動もするけど、すごく大変だったって。ジャズは型にはめずに済むが、合わせることの感動はデカいぜ。川嶋に合ってる気がするんだよな』

『でも俺…みんなの足引っ張るよ…』

『大丈夫大丈夫、俺らだって別にプロじゃないんだから』

こうして同僚はジャズバーへと稜央を連れ出し、新たな扉を開いたのである。

いわゆる耳コピして覚えてきた稜央にとっては、やはり自分の感性で弾くことは、最初は難しかった。ジャズピアノも結局コピーになってしまっていた。しかしたくさんの楽曲を聴き込み、ライブに通い、ちょっとしたレッスンに通い、コツを摑んでいった。

ジャズはまるでお喋りをするようにピアノを弾くということを、徐々に理解していった。

けれども、時にはクラシックも弾く。やはり心身が整う気がして、これもまた止められない。

「まぁまた、集客は協力するから、言って。ママも楽しみにしてる」

陽菜は言った。陽菜も母も、クラシックやジャズは人並みの知識程度だが、稜央の奏でる音楽は大好きだった。

「悪いな。よろしく頼むわ。でも今度はジャズバーだから、そんなに頑張ってくれなくてもいい」

「うん」

稜央が食べ終えたトレイをキッチンへ下げに立った。陽菜はふと机の上に目をやった。

そうしてノートPCの下に何かが隠れているのを見つけた。

「なんだこれ」

そっと取り出してみると、それは絵だった。稜央がピアノを弾く姿だとすぐにわかった。

「お兄ちゃん、これ、どしたの?」

あ~? とマヌケな声を上げてキッチンから稜央が顔を覗かせた途端、顔色を変えた。

「わ、バカ。それに触るな!」

慌てる稜央を陽菜は面白がり、「これ、お兄ちゃんだよね? へぇ~。こんな絵を描いてくれる人がいるの? 頼んで描いてもらったの?」とおどけるように言った。

「そんなんじゃない」

「じゃあどういう? まさか…?」

洗い物で濡れた手のまま、稜央は陽菜の手から絵を奪おうとした。

「あ、待って。サインが書いてある。08.12.20xx Lisa…やだー、女の人!? しかもこの前の旅行中の日付になってるじゃない!」

「マジでやめて! 返して!」

稜央の様子に、さすがの陽菜もそれ以上はふざけるのをやめ、素直に絵を返した。

「…ごめん」

「いや…別に…」

「でも気になる。もしかして…旅行中に出会った人? お兄ちゃん、向こうでも演奏したの? もしかしてファンが出来たとか?」

ドクン、と心臓が大きく跳ね上がった。

「え…うん、まぁ…そう…んな感じなのか…な…」

ふうん、と陽菜はまんざらでもない顔をし、そしてニヤけた。

「そんなに大事だったらパソコンの下敷きになんかしたらダメじゃない。ちゃんと額縁に入れて飾っておきなよ」

「わ、わざわざそこまでするほどでもないだろ」

「でも、めちゃくちゃ綺麗に描かれてるじゃない。もったいないよ」

「い、いいだろ別に。どうしようと俺が貰ったんだから」

陽菜は鼻で小さくため息をつくと時計に目をやり「じゃあそろそろ年越し蕎麦の買い出しして家に行こう」と言った。年越しは家族3人で過ごすことになっている。

「あぁ…、そんな時間か…」

稜央がテーブルに置いていたスマホを手にした瞬間、メッセージを着信した。

画面を見て、余計に気まずい思いがした。

梨沙からだった。

#15へつづく