お客様との関係構築方法

こんにちは、こんばんは。

amptalkでCSを担当しています幕田(@hiroyukimakuta)です。

カスタマーサクセスは、社内で最も長い時間をお客様と過ごす仕事だと思います。となると、単なる活用支援だけでなくその中でどうやって良質な関係性を構築していくべきなのかという論点が非常に重要になります。私は、よく言う「そんなのコミュ力強いヤツが勝つでしょ」にはならないと思っており、私なりの考えをまとめてみようと思います。

先義後利

私には昔から好きな言葉があります。「先義後利(せんぎこうり)」という言葉です。

「先義而後利者栄」(義を先にして利を後にする者は栄える)

道義を第一に考えて、利益を後回しにすること。

義と利は、誰かに対して義を尽くす、誰かから利を得る、という形で利害関係者がいてこそ成立する対人関係上の概念です。

では、そもそも対人関係のベースになるものとは何でしょうか?

仕事でもプライベートでもそうですが、良質な対人関係を構築するのに最も必要なものは「信頼」だと思います。信頼がベースにないと、相手との関係性を構築することはそもそもできないですよね。たとえば、過去接点がないコールドコールにおいて「見込み客の不信をどう突破するか」が最重要論点の1つとしてよく取り上げられるのもこのためです。

話を先義後利に戻します。「相手に対して義を尽くした結果、果実としての利が得られる」という因果関係は「Give & Take」と同じですね。相手に対して有益なGiveが前提としてあるからこそ実利をTakeできるという構造です。

先ほどの「信頼」に関するお話をこれに組み込むと、「義やGiveを通して相手との間に信頼を形成し、その信頼を積み重ねることで最終的に利やTakeに着地する」という解釈が良さそうです。この「義→信頼→利」というプロセスを回していくことこそが、顧客との関係構築の核になる部分だと思います。ちなみに矢印が逆方向だと成立しません。「今月の営業成績がヤバいんです、買ってください!」が成り立つこともありますが、そういうケースはそこに至るまでの関係構築と信頼残高があるからこそです。信頼がない状態で利を求めても多くの場合失敗します。

では、カスタマーサクセスマネージャー(以下CSM)にとっての義・信頼・利とは具体的に何なのか。まとめてみたいと思います。

「義」を構成する4つの要素

CSMがお客様から信頼していただくために提供すべき「義」とは何でしょうか?

前提として、CSMの最も重要な役割はプロダクトの価値を正しく届けてお客様のアウトカム創出を導いていくことだと思います。そして、アウトカム創出の実現のためにはお客様が直面している問題解決を支援する必要があります。

ここでつい勘違いしてしまいがちなのが、「プロダクトを使えるようになる=問題を解決できる」と思い込んでしまうことです。プロダクトを使いこなせることとお客様の問題を解決できることは必ずしもイコールではありません。自分たちのプロダクトは、お客様にとって数ある問題解決手段の選択肢の1つでしかないですし、そもそも自分たちが考えるプロダクトの正しい活用方法は実はお客様にとって正しくないかもしれません。仮に正しかったとしてもお客様の問題解決の一部しか解決できないものかもしれません。

この妥当性を診断・検証するにはお客様に対する深い理解が必要です。

深い理解のためには、以下の4点が特に重要な要素だと思います。

1. 顧客ビジネスの理解

お客様がどのようなビジネス環境下にいるかを理解している

お客様がビジネス上どのような問題に頭を悩ませ、どのような試行錯誤をしてきた/しようとしているか理解している

まずは、お客様がどのような状況にあるのかを把握する必要があります。基本はヒアリングを通じて理解を深めていくのが王道です。ヒアリングについては、当社CS野呂さんのnoteをご参考に。

ただし、ヒアリングは実は奥深く難易度が高いメソッドです。状況を把握するために行う質問は状況質問と呼ばれますが、状況質問は聞き手しか得をしない質問のため繰り返すとお客様が段々イライラしてきます(そしてヒアリングレベルが向上しない限り状況質問ばかりになりがちです)。

そこで重要なのが、「仮説を当てる」ことです。事前準備で仮説を用意しましょう。お客様企業の事業領域や取り組みはオンラインに公開されている情報を分析しておおまかな仮説は作ることができますし、ご担当者様の役割におけるよくある問題はある程度パターン化できることが多いです。

「こういう問題に直面し、こういう状態に変えていきたいというお話をよくお聞きするのですが、◯◯さんの場合はどうですか?」と仮説をあてましょう。間違っていても、仮説をあてにいけばお客様は「いや、そこは問題じゃなくて本当はXXが厄介で…」のように訂正してくれます。

CSMは、営業の商談内容の引き継ぎや録画を見ることである程度解像度が高い前提で臨めることも多いですが、より深い問題まであたりをつけにいく意味で自身でも必ず仮説をご用意することをオススメします。

2. 顧客プロファイルの把握

お客様の所属企業ではなく、お客様御本人についてのプロファイル情報をある程度把握している。

趣味、家族構成、大切にしている価値観、人間関係etc…

ビジネス上の関係であれ、人対人のコミュニケーションであることは変わりありません。ゆえに、深い理解を進めるためには目の前の相手にしっかり興味を持ちフォーカスするべきです。以下の向井さんのポストには心の底から同意します。

多くの営業の商談&面談動画を見る機会があるけど、うまく進まないケースの共通点は『目の前の人に関心を持たず、会社や組織にのみ関心を持ってコミュニケーションしていること』です。一度「御社」をやめて「◯◯さん」を主語にして会話してみてください。

— 向井 俊介 | B2B営業の言語化と体系化 (@Shun_Mukai0718) November 18, 2024

かといって、いきなり趣味や家族構成などを聞かれても初対面の相手、ましてやビジネスでお会いする社外の人には気持ちよく話せない人の方が多いのではないでしょうか。よくアイスブレイクや雑談を通じたラポール構築の重要性が語られますが、まずは積極的に自己開示を行いお客様が話しやすい土壌を作るよう心がけましょう。ちなみにラポール構築はスキルなので、後天的に誰でも習得可能です。その話はまたどこかでご紹介できればと思います。

3. プロダクトエキスパート

自社プロダクトに関しての細かい仕様や活用成果について言及できる。

競合製品や関連製品についても語れるナレッジがある

当たり前ですが自社プロダクトの価値を届けるためには前提として自社プロダクトのエキスパートでなければなりません。知識レベルが低すぎるCSMはお客様からすると「大丈夫かコイツ」という感情を生みます。

何ができるか・何ができないかを語れる状態に加え、お客様の問題解決の選択肢に上がりそうな競合製品、同時に使うことでより問題解決を加速しうる関連製品についても語れるナレッジを持つことで、プロダクトの専門家としてお客様と同じ目線で問題解決の議論の土俵に上がることができます。

例えば、当社の場合はsalesforceやZoomなど、amptalk analysisと一緒に使っていただくことで価値が増幅する関連製品についてもCSMは全員一定以上語れる知識を持っています。

4. ドメインエキスパート

お客様の向き合っている問題と領域に関する知識と高い専門性を持っている。

例えば、経理業務を楽にしたい経理担当者向けのビジネスであれば、経理業務や会計/財務の全体像と実務に関する知見を持っている専門家がドメインエキスパートです。採用に困っている人事担当者向けビジネスであれば、転職市場動向に加え採用プロセスの理解とその先の入社後活躍まで見据えたディスカッションができる専門家がドメインエキスパートです。お客様を取り巻く環境に関する高い知識・専門性を持っているCSMは、ドメインエキスパート(領域の専門家)であるといえます。ドメインエキスパート性を発揮できたCSMは「何かあったら相談しよう」とお客様に思っていただきやすく、アドバイザーとしても期待していただきやすくなります。

ちなみにマッキンゼーがGainsight CEO ニック・メータ氏に行ったインタビューでもCSMには高いドメインエキスパート性が必須だと語られています。

これら4つの要素を組み合わせてコミュニケーションを行うことで、お客様の深い理解は確実に進みます。これら4つは、「お客様の体験をより良くするためにCSMが持つべきもの」であり「お客様の成功に向けてお客様に提供すべきもの」です。つまり、この4つの要素を兼ね備えている状態こそが、先義後利でいう「義」を提供できる状態と言えるのではないかと思います。

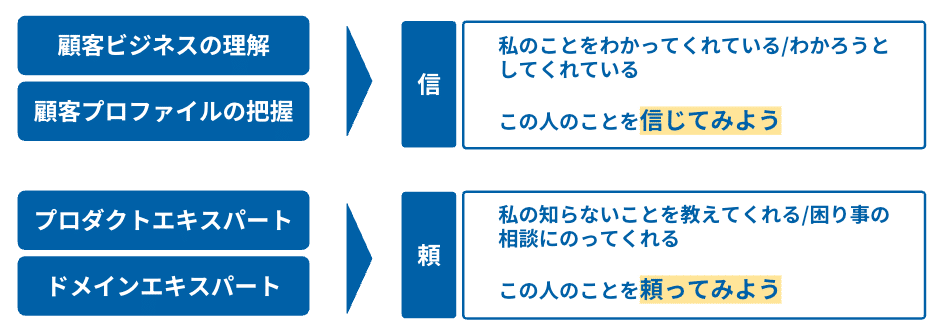

「信頼」=信じていただくこと+頼っていただくこと

信頼という字は、「信じて頼る」と書きます。ようは、CSMにはお客様から信じられ、頼られる存在であることが求められます。どちらか一方では成立しません。

長々と書いてきた上記の4つの要素は、以下のように分類できる要素です。これら4つの要素=義を提供することで、お客様の「信頼」の形成に繋がります。

ただ、「信頼」を獲得できるか否かは話し手・聞き手それぞれの様々な変数の組み合わせによって大きく左右されます。上記の4要素がある場合でも話す順序がわかりにくかったり、たった一言の失言で失敗するケースもあります。また、最初からこちらを疑って批判的な姿勢のお客様の場合は1回の打ち合わせで信頼獲得までいくことは難しく、丁寧にステップを刻む必要があります。

よく信頼を貯金に例える「信頼残高」という考え方がありますが、まさにその通りだと思います。信頼を信と頼に分解し、義の提供を繰り返すことで徐々に信頼残高が貯まっていくものだと思います。

約束を守る

では、「義」を提供していさえすれば信頼残高は貯まるのでしょうか?「義」の他に、信頼残高を着実にためていくためにはどんな要素が必要でしょうか。

要素は無数にあると思います。私があえて1つに絞るのであれば、「約束を守る」だと思います。約束を守るというのは、最終的には言葉ではなく行動で示すことになるからです。言葉は時として嘘になり得ますが、行動はその結果がどうであれ約束を守るために行動したという事実だけがそこに残ります。これは、プライベートでもビジネスでも同じでしょう。そして、約束を守るのは意外と難しいです。特にマルチタスクになりがちなCSMは重要なタスクが発生すると小さなタスクが劣後してしまうことがありますが、すぐできることはすぐやる、を徹底することが重要です。このあたりは自分にあったタスクマネジメント術を叩き込むしかないと思います。

「喋るのが得意じゃない」「フットワーク軽く動けない」「お客様と飲みやゴルフに行くのが苦痛」というお話をたまに耳にします。これらができることで人間関係構築やビジネスを強力に後押しすることはあるでしょうし、信頼に繋がる部分もあるとは思います。一方で、ただお喋りなだけの人や飲み会に登場するだけの人が必ずしも信頼獲得ができるわけではありません。逆に言うと寡黙なタイプだったり特別なアクティビティ無しでも信頼を勝ち取れる人もいます。そういう方々は、4つの義の要素に加えて誠実にお客様との約束を守る人なのではないでしょうか。プロダクトやドメインに詳しくお客様をしっかり理解し、約束もしっかり守る。そういう方はとても信頼できますよね。

義の4つの要素の提供を行いながら約束を守るというスタンスを持ってお客様との接触回数を増やしていくことで、徐々に残高は貯まってくるものだと思います。貯金と一緒で、一朝一夕では作れないのが信頼です。

「利」とは何なのか

言葉通りに取ると、継続利用、エクスパンション、もしくはCSQLの獲得など何かしらの収益につながる動きなのだと思います。

しかし本当の利は、そこなのでしょうか。義→信頼の先に来る、CSMにとっての「利」は何なのでしょうか。

一定の信頼残高がある状態でお客様と深い議論を行うと、想定していなかったオペレーション上の問題を発見したり自社プロダクトのUXの問題が浮き彫りになることがあります。プロダクトで全く価値提供できていないということに気づくことができたりもします。これを積極的にプロダクトチームにフィードバックしましょう。これができるのは、マーケットセンサーとしてお客様の声に常に触れることができるCSMだからこそです。

単体のプロダクトでお客様の問題全てを解決できることは稀だと思います。となると、CSMがドメインエキスパート性を発揮できるかが非常に重要になってきます。プロダクトだけで解決できない余白部分を、ドメインエキスパートであるCSMの介入によって埋めるイメージです。

ビジネスは、様々なバリューチェーンやオペレーションの組み合わせで実行されます。その一部を自社プロダクトで解決できたとしても、お客様視点ではその前後のプロセスに関わる問題が必ずあります。「このプロダクトとは関係ないことだから相談しない」ではなく「このプロダクトの範囲外だけど、◯◯さんだったら良いヒントをくれるかもしれない。相談してみよう」という、いわば周辺領域のアドバイザーとしても認知されるようなCSMが、ドメインエキスパート性の高いCSMなのだと思います。例えばMAツールを提供している会社のCSMであれば、MAツールだけでなくマーケティング戦略やコンテンツの相談をしよう、と思ってもらえるような信頼を勝ち取っているCSMやCS組織は強いと思います。

範囲外の領域で頼っていただけるようになることには利点しかありません。自社のケイパビリティによってはプロフェッショナルサービスとしての事業化もありえるでしょうし、非属人的で一定の型化により解決できる見立てがれば新プロダクトの開発にも繋がります。つまり、プロダクトの提供価値以上の活動をドメインエキスパートを持ったCSMが積極的に行うことは事業展開余地の検証と同義だと言えます。「CSMの範囲外なので」と線引きをされる方もいらっしゃいますが、役割ごとに専門性を持った大規模なCS組織でない限りは非常にもったいないと思います。

当社のCSMは、amptalk製品のプロであると同時にお客様の営業組織の成長ドライバーとなることを目指しています。営業のアドバイザーとして頼っていただき認知していただけたらこれほど嬉しいことはありません。

つらつらと書きましたが、プロダクト改善につながるヒントを得ながら、アドバイザーとしてのCSMとして認知を取っていく。最終的な事業成長に繋がるこれらこそがCSMにとっての「利」なのではないでしょうか。

ちなみに追加売上の発生は嬉しい限りですが、プロダクトへの価値実感・アウトカム創出がない状態でのエクスパンションの実現は基本的に発生しないと思っているので、そこはまた違った要素との噛み合わせが重要になってくるのだと思います。そういう観点でここでいう利とは少し違う気がしています。

ここまでのお話をまとめると、義→信頼→利は以下のような構造で回していくものだと言えそうです。

義→信頼→利の実現に向けて

具体的にどうすれば義→信頼→利を回せるのか。ここでは、入口であり特に重要な「義」についてまとめたいと思います。

ドメインエキスパートになるために

義の構成要素のうち、ドメインエキスパート性を身につけることが特に難易度が高くそれゆえにCSMの差別化要素になりうると思います。

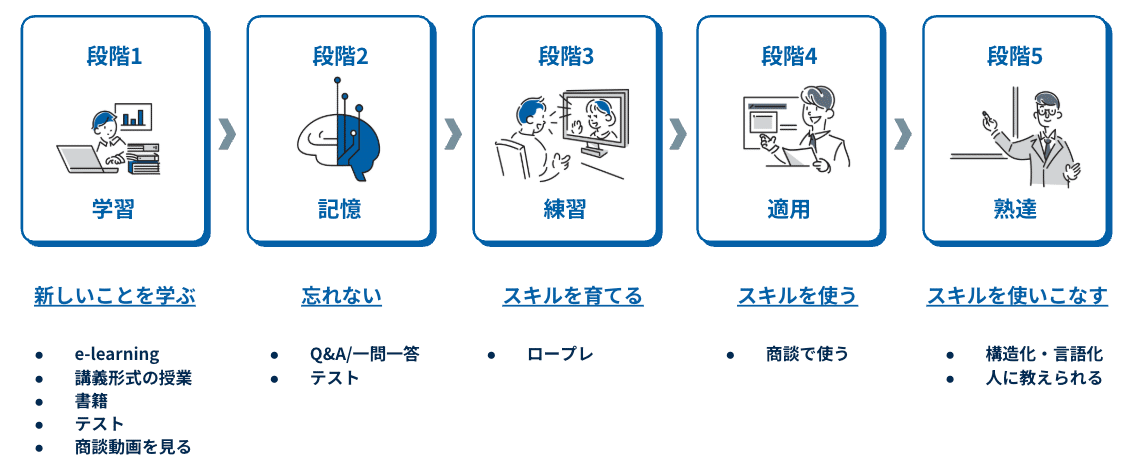

難易度が高いと書きましたが、結論はシンプルでドメインエキスパートになるためにはインプットとアウトプットの繰り返ししかないと思います。理論と実践。わかることとできることは違います。大谷翔平選手の球種を言い当てることはできても、それだけでは彼と同じように投げることはできません。

幸い世の中には大量に先人の知恵が溢れているので、インプットを行える環境は平等に整っています。月並みですが、1,000〜2,000円前後で様々な知恵と経験を体系的に享受できる観点で書籍を読むことがインプット上効果的だと思います。ちなみに私は読書が大の苦手でめちゃくちゃ読むのが遅いのですが、それでも参考になりそうな書籍はとにかく購入して手元に置いています。積読の消化が目下の課題ですが終わりが見えません。

当社のCSMの場合、セールスドメインの知識体得がドメインエキスパートとして必要なため、営業の基礎、営業戦略、営業マネジメント、各種営業メソッド系など幅広い書籍が対象です。加えて、このインプット内容を相対するお客様の役割や立場に合わせて視座の上げ下げまで使いこなせるレベルを目指します(一定のトレーニングが必要です)。

アウトプットの理想は、当該ドメインに関する実務を実際に体験してみることだと思います。バックオフィスSaaSのCSMならば実際に経理業務を経験してみる、経営企画系SaaSなら事業計画の策定や管理会計に則ったP/L作成を行い最終的に財務諸表を作成してみる、など。

ただしインプットと目の前の本業に加え、範囲以外の業務も一定以上のレベルまでもっていくのは相当なパワーと調整が必要で現実的でない場合も多いです。その場合は、自社のターゲットに近い身近な存在(社内など)を探し、対話やインタビューを通じて追体験を繰り返してみることで一定のアウトプットが期待できます。

ちなみに当社のCSMは、自社の営業の架電・商談がamptalk analysis上に保存されているため、録画を見たり録音を聞きながら営業担当に憑依し追体験を行います。「◯◯さんのこの切り口の質問めちゃくちゃ鋭い」「このお客さんの課題に対して自分だったらこういうアプローチをするなぁ」という営業視点での追体験を行うことで補完しています。もちろんインプット観点でも録画・録音データは大活躍です。

もっと効率的な方法ないの?と思われるかもしれませんが、インプットとアウトプットの繰り返ししかないと思います。以下は一般的なトレーニングシステムの流れですが、とにかく量をこなして熟達段階までもっていくことが結局近道な気がします。No Pain, No Gainですね。

「信頼」「利」のポイントもいくつかあるのですが、気づいたらとんでもない長文になってしまったのでまた別の機会にまとめられたらと思います。

このnoteが、読んでくださった方々に対して少しでも義やGiveとなっていれば幸いです。

最後に

amptalkでは先日10億円のエクイティ調達を完了し、次のフェーズに向けてCS組織も採用強化中です。ご興味をお持ちの方はぜひご応募 or カジュアル面談をご検討いただけると嬉しいです!