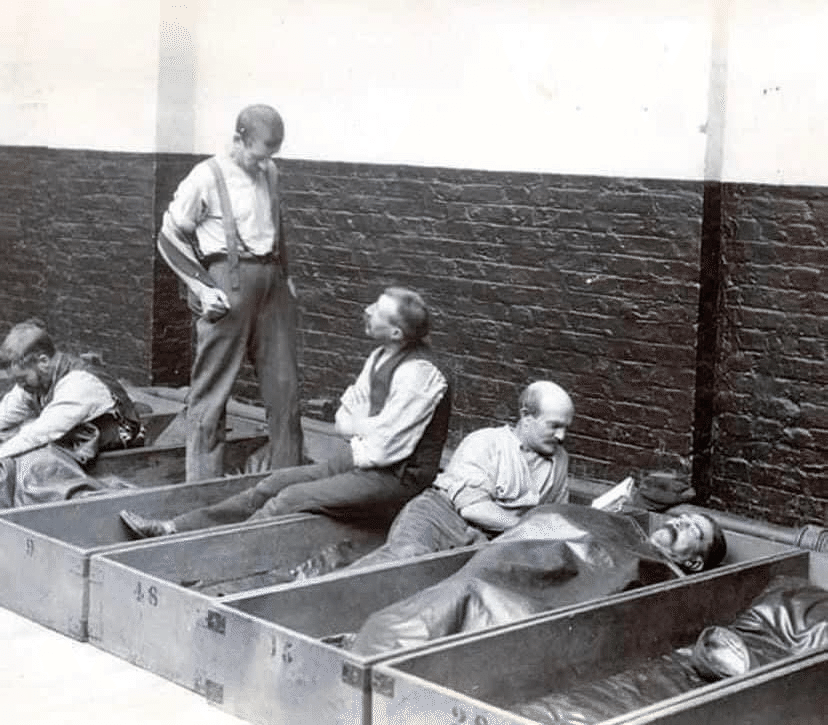

19世紀の救世軍によって提供された貧困者と家に住む夜用シェルター。別名「two penny Hangover」

『『2ペニーの二日酔い』と聞くと安酒を煽って身を持ち崩す人を想像するでしょう。しかしこれは酒の名前ではなく、宿の名前だった。

ヴィクトリア朝時代、豊かなロンドンを目指して地方から人口が殺到。過密状態のロンドンはホームレスで溢れた。彼らは野良犬のように野宿し、冬は凍える寒さに晒される

こうした人達のためにイギリスのプロテスタントの一派である救世軍が動いた。彼らは貧民の救済と伝導を掲げる教派で、軍隊式の組織を取るのが特徴。

最も貧しい人達のために彼らはまず暖かい部屋とベンチを提供した。これがペニー・シット・アップ。1ペニーで一晩をベンチで過ごせた。

もっとも他の利用者との兼ね合いからベンチに寝そべる事は出来なかった。そうなると当然うつらうつらとしても、ベンチから滑り落ちてしまう事にもなる。

それで出来たのが『2ペニーの二日酔い』で、ベンチの前に横たわるためのロープが張られる。食べ物は提供される事もあったけど、保証はない。

もう2ペニー払えば横になる事ができる。これが4ペニーの棺桶で、利用者は棺桶に似たベッドに寝そべって皮の毛布やオイルクロスを被る。パンや紅茶も支給されたけど、棺桶は一律同じサイズでなるたけ多くのホームレスを収容できるようになってたので、少し背が高いとたちまち窮屈に感じたでしょう。

こうした安値の宿はいわばイギリス初のホームレスシェルターで、現代的な目から見れば不十分どころか非人道的だけど、当時としては画期的な試みだった。貧しいのは自業自得だと考えられていた中で、貧民は刑務所か救貧院か野垂れ死にで構わないと思われていたのだから。

1865年に結成された救世軍によって始められたこうした運動は、世紀末には効果を認められ、無料で提供されるようになり、待遇も改善されていく。

出来ることからコツコツと。たとえ不快で窮屈であったとしても、雨風が凌げるだけで助かる命は大勢あったのだから。』(エリザTwitter 2022年11月14日)

London Victorian Poverty. Four penny coffins were common during the late Victorian era. Men would be offered a tarpaulin as a blanket, if sleeping like this wasn’t hard enough. If you only had two pennies, you would sit on a bench where a rope would keep you from falling when and if you fell asleep. It was known as a two-penny hangover, the word hangover become associated with alcohol in the past century. It first appeared in the English vocabulary in the 19th century as an expression for describing unfinished business from meetings, but it was not until 1904 that the word began to crop up in reference to alcohol, Based on research, the claim that the word “hangover” refers to the practice of sleeping over a rope is FALSE. In reality, the alcohol-related meaning of the term is an offshoot of its earlier meaning to refer to unfinished business or the aftereffects of other events.

ロンドンのヴィクトリア朝の貧困。ヴィクトリア朝末期には、4ペニー棺が一般的だった。この方法で眠るのが十分でない場合、男性には毛布として防水シートが提供された。2ペニーしか持っていない場合は、寝入ったときに倒れないようにロープを張ったベンチに座った。「二日酔い」という言葉がアルコールと結びつくようになったのは、前世紀のことである。この言葉が初めて英語の語彙に登場したのは19世紀、会議でのやり残しを表す表現としてだったが、アルコールに関連してこの言葉が登場したのは1904年のことだった。実際には、アルコールに関連したこの言葉の意味は、それ以前の意味から派生したもので、やり残した仕事や他の出来事の余波を指している。

この内容はビクトリア時代のロンドンの貧困と関連した事実を説明している。 当時、貧しい人々は「フォー·ペンニー·コフィン(four penny coffins)」という4ペニーを出して棺の形の狭い寝床で眠り、寝床が非常に劣悪だった。 特に4ペニーを払えなかった人たちはたった2ペニーを出してベンチに座って眠りについたが、この時に体がベンチから落ちないようにロープを利用した。 このロープにもたれて寝ることを「トゥペニー·ハングオーバー(two-penny hangover)」と呼んだ。

これと関連して「hangover」という単語が酒と関連して使われ始めた背景に対する誤解があるが、一部はこの単語が列に腰かけて寝る姿から由来したと主張するが、これは事実ではない。 実際に「hangover」という単語は19世紀の英語で会議で残された「未解決問題」や「残ったこと」を意味する表現として初めて登場した。 酒と関連した意味で使われ始めたのは1904年頃で、本来の意味から派生して「酒を飲んだ後に残る後遺症」という意味に変形されたものだ。

植民地主義の時期には、主に上流層とエリート階層が特権を享受した。 彼らの中でも特に貴族、政治家、大企業の経営者、高位公務員など植民地経営と経済活動に直接関与した人々が主な恩恵者だった。 彼らは植民地を通じて莫大な資源を得て、その利益を通じて経済的地位を強化した。

また、軍隊と植民地管理で派遣された高位公務員たちも恩恵を享受した。 彼らは現地で高い生活水準を維持し、植民地の資源と労働を土台に安定した地位を保障された。 一方、平凡な白人労働者は本国内でさえ搾取と貧困に苦しめられたので、植民地から直接的な利益を得られなかった場合が多かった。