江戸時代に全国の私塾や藩校に広がった読書会=「会読(かいどく)」

江戸の「会読」育まれた学び 記者・有田哲文

朝日新聞2024年12月29日 日曜に想う

観光都市京都にあっても、訪れる人は決して多くない。江戸前期の儒者、伊藤仁斎(1627~1705)が居宅と塾を兼ねた「古義堂」の跡が、二条城の少し北にある。白い土蔵造りの書庫が、当時のまま保存されている。案内板には、門下生は3千人を数えたとある。

京都の町人の家に生まれた仁斎は若いころから儒学に打ち込んだ。家業を全くかえりみない姿勢は、周囲の批判を浴びる。人間嫌いとなり、引きこもりがちになった。しかしあるとき、人との交わりに学問の活路を見いだす。それが「会読(かいどく)」で、友人たちと共に書経や易経などを読んだ。1人が書物の意味を講じ、他の者が疑問点をただし、討論に至る。講じる者が交代し、会読は続く。大学のゼミ、いや自主ゼミのような学習法は、仁斎の塾を超え、各地の私塾や藩校へと広がっていった。

*

江戸時代は武士と町人を問わず、多くの人が儒学に専心した。しかしその動機は、同じ文化圏である中国や朝鮮とは全く違っていたと、前田勉(つとむ)・愛知教育大学名誉教授は指摘する。日本は、官僚登用のために儒学の知識を問う「科挙」を採り入れなかった。それは学問が立身出世に直結しないことを意味した。

「何もしなければ、身分制社会のなかで草木(そうもく)のように朽ち果ててしまう。それを拒否し、生きた証しを残したいと儒学を究めた人たちがいた。彼らに教えを請い、自己修養をめざした多くの人たちがいた」

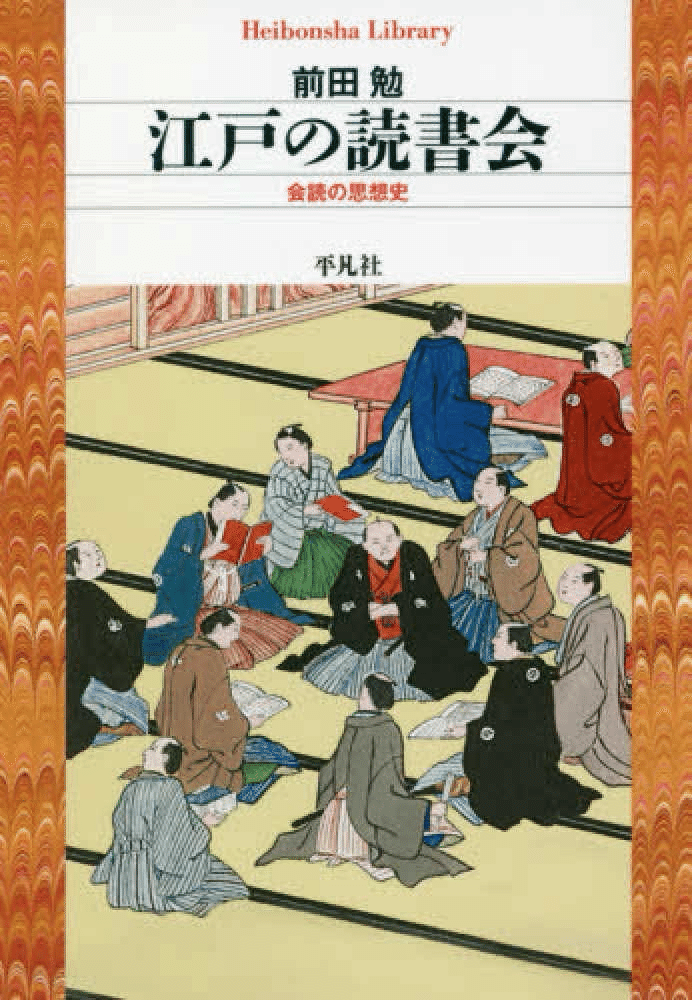

その学び方が「会読」だった。科挙の受験のためにひとりで学ぶのとは違う世界が生まれた。前田さんは著書「江戸の読書会」(平凡社ライブラリー)で、その豊かさに目を向けている。一つの特徴が「遊び」の要素で、誰が書物を深く読めるかを競い合った。身分の上下に関係なく、実利にもつながらないからこそ、熱くなれた。

もう一つの特徴が、異なる意見に出合い、そこから学ぼうとする姿勢だ。加賀藩の藩校・明倫堂は学生にこう求めた。明白な結論に至るため、虚心に討論しよう。みだりに自分の意見を正しいとし、他人の意見を間違いとする心を持つのは見苦しい――。

共同研究の場でもある会読は、蘭学(らんがく)、国学、そして明治の初めには自由民権運動の学習結社にも引き継がれた。しかし明治期は会読がすたれていく時代でもあった。高級官僚を養成する東大を頂点に、学問が立身出世と直結したからだ。

「列強に追いつくためには必要だったのでしょう。しかし半面では、日本の学問が『科挙化』したともいえる。真剣に議論を戦わせながらも、お互いを認め合う『知の共同体』は忘れ去られていきました」と前田さんは言う。

*

おそらく「科挙化」は、いまも進行中なのだろう。大学生が企業のインターンシップに参加するのが当たり前になり、早いうちから就職活動へとせき立てられる。それは学びを立身に直結させるよう促す力になる。文系学部の学問内容をもっと社会に役立つようにしなければ、との風潮も近年強まっている。大学と社会が分かちがたいのは当然だが、既存の社会のあり方を絶対視するなら、学問の可能性は狭められる。

世襲にしばられた江戸の身分制社会のなか、そこから抜け出すための装置でもあった「会読」。育まれた遊びの精神や異論の尊重には、いまも新鮮な響きがある。