ニコライ・ゴーゴリ「外套」再読

ニコライ・ゴーゴリ「外套」を岩波文庫版の平井肇訳で朗読で再読した。この作品が刊行されたのは1842年で、ちょうど日本では曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』が完結した年に当たる。江戸時代後期のこの時期の日本文学というと日本ではもはや古典になってしまうが、ゴーゴリの「外套」は近代小説のはじまりの一つに数えられている。

主人公のアカーキイという名前からして排泄物の意味があるらしい。周りからは冴えない万年九等官として揶揄いの対象になっているが、役所で書写の仕事に没頭していて、家に帰って夕食をとった後も仕事をしている。そんなアカーキイが外套の綻びのために寒さにこたえるようになり止むなく外套を新調することになる。書写の仕事以外に無頓着だったアカーキイであるが、新調した暖かく着心地の良い外套は「人生の伴侶」に等しい存在になる。ところが急転直下、その大切な外套が追い剥ぎによって強奪されてしまう。それを取り戻すために奔走するが、紹介された有力者にパワハラのような激しい叱責を受け、そのダメージで熱病を発して支離滅裂なうわ言を言いながら亡くなってしまう。その無念な思いからアカーキイが死後、幽霊になって出てくるという怪談調の話で締めくくられる。アカーキイも公務員とは言え、平の役人と上級の役人とではこんなに扱いが違うのかとおもわされた。

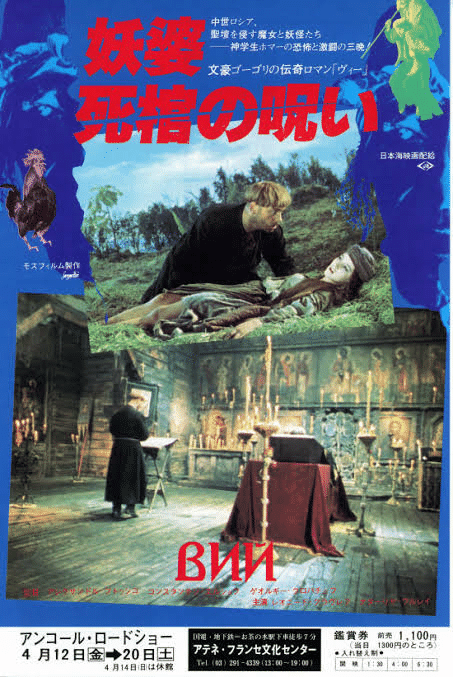

なお、ゴーゴリ『ディカーニカ近郊夜話』に収録されている中編『ヴィ-』を基に、一人の神学者と若い娘の死体に取り付こうとしている妖怪たちとの戦いを描いた怪奇幻想譚に『妖婆 死棺の呪い』(1967)という映画があるらしい。

おそらく同じ原作と思われるが、『魔女伝説・ヴィー』というソビエト映画もある。

参考資料①:いとうせいこう『鼻に挟み撃ち』(集英社文庫)という作品は、ゴーゴリの「外套」に上書きをしたような後藤明生の「挟み撃ち」に、いとうせいこうがゴーゴリの「鼻」と自分のことをさらに重ね、メタ・メタ文学にしている。