ジェノサイド 歴史的考察(随時更新)

・冨山一郎『暴力の予感』

・関東大震災朝鮮人虐殺の前年に起こったこの事件の調査は、在日朝鮮人の労働運動を組織化するきっかけになったという点で、重要な歴史的意義をもっています。それほど知られていない事件だけに、朝鮮新報の特集記事掲載は、在日朝鮮人メディアとしての役割をきちんと果たしていると言えるでしょう。

・『掌で空は隠せない~木本事件の99年後~』

2025年1月12日(日)深夜0時45分~2時5分

1926年(大正15年)、三重県の木本町(現在の熊野市)で、トンネル工事に従事していた朝鮮人2人が、武装した町民の集団に襲われ殺害された「木本事件」をめぐるドキュメンタリー。

昨年5月(2024年5月25日(土) 深夜2時30分~)に放送し、第44回 「地方の時代」映像祭でグランプリを受賞した作品に追加取材を加え、俳優・寺島しのぶのナレーションで届ける。

「木本事件」は、町民と朝鮮人の小さなトラブルから「朝鮮人が集団で襲ってくる」とのうわさが広まった結果だった。地元でタブー視され、伝える人も少ないという。

関東大震災後には、朝鮮人という理由で多くの人が虐殺された。

虐殺の発生と連鎖のメカニズムを探り、事件を後世に伝えようとする地元の僧侶や教師、在日コリアンの編集者の目を通して、現代にもつながる差別の実情を明らかにする。

メ~テレ(名古屋テレビ放送)ドキュメント

放送エリア 東海3県(愛知・岐阜・三重)

プロデューサー/ディレクター 村瀬史憲

ディレクター 岡本祥一

ナレーション 寺島しのぶ

■寺島しのぶ コメント

平和な日本では、過去に何があったか日本人が思い起こす機会は多くはありません。さまざまな差別が、目に見えないところで渦巻いていると思います。そのことを考える機会になる番組です。木本事件を取り上げるのはとても意義のあることで、発信し続けてほしいと思います。

■プロデューサー 村瀬史憲(メ~テレ)コメント

なぜ、関東大震災の3年後に、同様の構図で、しかも地震も起きていない“平時”に、関東から遠く離れた三重県で朝鮮人虐殺が起きたのか。木本事件の背景にあるいくつもの「なぜ?」を解き明かすことが取材の目標でした。世界中で紛争が続く今、民族差別について考えるきっかけとなることを願い制作した番組です。

木本事件

関東大震災の朝鮮人虐殺から3年後の「木本事件」、三重県の朝鮮人の悲劇

・東京新聞(山本哲正記者)「最後の指揮官命令は島民の虐殺だった…元日本兵が書き残した敗戦直後のオーシャン島で起きたこと」2022年10月13日 06時00分

オーシャン島 東京から南東へ約5100キロの太平洋上に浮かぶ、ほぼ赤道直下にある島。キリバスに属し、現地名はバナバ島。産出するリン鉱石の資源的価値から、英国領になった後、太平洋戦争中に日本が占領した。

茨城県日立市の元日本兵、関利保(としやす)さん(1918〜89年)が1980年代半ばから執筆に取り掛かり、入退院を繰り返しながら晩年まで書き続けたが、未完のまま89年に死去。焼香に訪れた戦友が未完原稿の存在を知り、2、3ページ書き添えて冊子にまとめた。「オーシャン島守備兵の参戦記」と題したその手記は、B5判約70ページ。

・「仏政府、セネガル・ティアロエの虐殺を80年後に認める」

1944年11月、フランスがWWIIの際動員したセネガル兵を復員させた後、兵舎に収容。そこで捕虜のドイツ兵より劣悪な環境に置かれたセネガル兵たちの抗議に対して虐殺で応答した「ティアロエ」事件。80年を経て、仏マクロン大統領がこの「虐殺事件」を公に認めました。

フランスはWWIの際もセネガル人を主に「狙撃兵」として動員。またWWIIの際はノルマンディー上陸に合わせた南仏上陸作戦では、セネガル兵、アルジェリア兵を大量に動員され、多くが戦死しました。(生き残ったアルジェリア兵の多くは独立戦争に参加)。しかし終戦後、一転してフランスはアルジェリア、セネガル、マダカスカルなどの植民地独立を軍事力で抑圧。アルジェリアのセティフでは数万人、マダガスカルでも数万人をそれぞれ虐殺。

アルジェリアではその後、戦争へと突入、数百万人のアルジェリア人が犠牲となる。

仏第四共和政はWWII後、インドシナ、チュニジアにおける植民地独立問題への対応ー仏植民地帝国の解体ーに苦慮し続けたが、ついに1958年ド・ゴールによるクーデターによって崩壊。

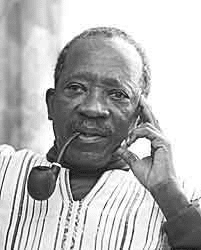

1944年の虐殺に戻ると、セネガル出身の作家・映画監督ウスマン・サンベーヌ(1923生)は「ティアロフ兵営」を1987年に撮影。これは日本では未上映。ただし、小説「黒人沖仲士」、「セネガルの息子」などは日本語訳がある。F.ファノンが1925年生だから、全く同世代にあたる。グリッサンが1925年生、サイードが1935年生であるから、日本への導入の印象と異なり、むしろサンベーヌからサイードまでが連鎖している、という見方も必要だろう。

・中山智香子『経済ジェノサイド: フリードマンと世界経済の半世紀』 (平凡社新書)

・BS1スペシャル 「スレブレニツァの女たち~虐殺の町 遺族の20年~」 12月26日(土)23:00放送

語り(語り手) : 余貴美子

旧ユーゴスラビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ東部の町・スレブレニツァ。世界を震かんさせた虐殺から20年を迎えた。内戦中、セルビア系武装勢力がイスラム系住民およそ8000人を殺害。長年イスラム系住民は、故郷に戻れず避難生活を送ってきたが、徐々にスレブレニツァに戻っている。今も遺骨の発掘作業が続き、毎年開かれる慰霊祭では、新たな遺骨が埋葬される。夫や息子を虐殺で失った女性たちの日々を追った。

・72種類の拷問 10万人が“行方不明” シリア「絶滅収容所」の生存者を独自取材 証言から浮かび上がった残虐な拷問の実態【news23】(TBS 20241212)