47都道府県PR:Okayama

◉「わだつみのこえ」(発行:日本戦没学生記念会)2024.12.23掲載記事「瀬戸内海を未来に引き継いでいけるのか」末田一秀(はんげんぱつ新聞編集長)

◉岡山市渋染一揆資料館

定休日:日曜日、祝日、第2・4土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)

※第2・4土曜日の翌日の日曜日は開館、その他休みについて詳細はお問い合わせください。

見学希望日の3日前(土日祝を除く)までに電話で予約後、FAXまたはメールで指定様式の申込書を送付。

◉岡田更生館事件

「岡田更生館は戦禍で住居や肉親、仕事を失い、路上生活を余儀なくされた人たちの収容施設で、ピーク時で500人以上がいたとされる。栄養失調や私刑の横行、過剰収容といった環境下で、大人だけでなく子どもまでもが命を落とした。」(記事より)

「岡田更生館事件(おかだこうせいかんじけん)とは、岡山県吉備郡岡田村(現倉敷市真備町岡田)に1946年(昭和21年)12月から1950年(昭和25年)まで存在した浮浪者収容施設・県立岡田更生館で起きた監禁、暴行傷害、殺人事件である。犠牲者は開設から2年余りで76名にものぼった。1949年(昭和24年)2月、毎日新聞大阪本社の社会部記者であった大森実が浮浪者に変装して施設内に潜入し、朝刊社会面で事件を報道、"この世の地獄"として世間を震撼させた。」(Wikipediaより)

◉青木康嘉さんのホームページ。「三井造船所と朝鮮人強制連行」の史実の掘り起こしをされています。

◉九津見房子(1890〜1980)

岡山市弓之町(現・北区内)出身の九津見房子は、戦前の日本において社会主義運動と女性解放運動に大きな影響を与えた「赤瀾会」の設立メンバーの一人で、のちに三・一五の大弾圧により投獄され、ようやく刑期を終えて出獄したと思いきや、今度はゾルゲ事件に関わって再逮捕、獄中で敗戦を迎えたという経歴の持ち主。また、九津見房子は1928年に「治安維持法」違反で逮捕されたが、この法律を適用された女性第1号であった。一緒に捕らえられた14歳の娘も、背中にひざを当て髪の毛で吊り上げられ、指に鉛筆をはさみ握られるなど、凄絶な拷問を受けた。この1928年には、「治安維持法」の検挙者数は前年の170倍となり、3426人となっている。そして5年の刑期を終え、九津見房子が出所する1933年にかけて、「治安維持法」による検挙者数は、驚くほど急増していく。というのも、1928年、「改正 治安維持法」に盛り込まれたのは「目的遂行罪」であった。それは、党員でなくとも、共産党の目的を手助けしていると「当局が認定」すれば、罰することができるという茫漠性を持ったものであった。この茫漠性は、現代の「共謀罪」法にも盛り込まれているものだ。九津見房子の生涯を通じて、私たちは「現代への警鐘」を感じ取れるのではないだろうか。

*****************

● 九津見房子、声だけを残し/斎藤恵子著

● 九津見房子の暦―明治社会主義からゾルゲ事件へ/牧瀬菊枝編

● 母と私―九津見房子との日々/大竹一燈子著

● 評伝 九津見房子 〜凛として生きて〜/堀和恵著

*****************

◉「森近運平を語る会」(岡山県井原市)

『大逆事件』犠牲者の顕彰活動を行う民間の団体

◉縄文とハンセン病者がクロスする岡山県高梁市(旧川上町)の権現谷岩陰遺跡。

考古学から迫るハンセン病 「隔離」「差別」示す遺構 療養所の内外で進む発掘調査

毎日新聞2019年8月19日 東京夕刊

「考古学」と「ハンセン病」。一見、関連の薄そうなこの二つを結びつけようとする取り組みがある。国立ハンセン病療養所内で発掘調査が行われたり、考古学の学会でハンセン病がテーマとなったり。中心になっているのは国立ハンセン病療養所「栗生(くりう)楽泉(らくせん)園」(群馬県草津町)にある「重監房資料館」部長で、考古学者でもある黒尾和久さん(58)だ。その思いを聞いた。

■ ■

「確かに存在した、ということを確かめられるのが考古学です」。そう話す黒尾さんは縄文時代が専門。かつて東京・多摩地域の遺跡調査会などで発掘調査を手がけたが、古代の土の層の上にある中近世や近現代の層からも人々の生きた証しが見つかると実感した。縁あって2009年、「多磨全生(たまぜんしょう)園」にある国立ハンセン病資料館(東京都東村山市)に赴任し、発掘でハンセン病に迫る取り組みを始めた。

確かめる「存在」とは、例えば患者らを隔離するための建造物だ。黒尾さんは13年、楽泉園内の懲罰施設だった重監房の跡地を調査。資料や写真がほとんどない中、食器や南京錠などの遺物は、施設再現のための重要な手がかりとなった。また、16年には全生園で、前身の「第一区府県立全生病院」開設当初(1909年)の堀(深さ約2メートル、幅約4メートル)の遺構を見つけた。「国の政策のもとで『我』と『彼』を隔てた象徴。目に見えるものだけでなく、こうした遺構も文化財的な意味を持つはず」と語る。

黒尾さんは2016年と18年、日本考古学協会の総会でこれらの成果を発表。今年5月の総会では「『隔離・漂泊・排除』の記憶を掘る-近現代のハンセン病者への考古学的接近-」と題した発表セッションをコーディネートした。

セッションでの5件の発表の中に、もう一つの「存在」に迫る内容があった。療養所の外で暮らした患者らの姿だ。

■ ■

80年に岡山大が実施した岡山県高梁市(旧川上町)の権現谷岩陰遺跡の発掘調査で、近現代の小規模な炉や埋葬の跡が見つかった。地元住民からの聞き取りで、そこでは大正から昭和初期にかけ村を追われたハンセン病患者らが暮らしていたことが分かった。岩陰に炉などを設け、数人で共同生活を送る人がいたこと、各地の岩陰を移動する人やそこに永住する人がいたことなどが分かり、遺構はその生活痕跡と結論づけられた。

当時は注目されなかったが、報告書を読んだ黒尾さんが、学生として調査に参加していた東海大の北條芳隆教授に声をかけ、およそ40年越しの発表が実現した。「証言のきっかけは発掘だった。当時を知る人の記憶が遠ざかる中、排除されても確かに生きていた人たちの痕跡を考古学は拾うことができる」と黒尾さんは意義を語る。

ハンセン病への社会の理解は広がりつつある。だが「被差別部落や障害者、女性などさまざまな差別は今も残っている。なぜ社会は変われないのか、ハンセン病の歴史から学び続けることは大切だ」。黒尾さんは強調した。【花澤茂人】

◉NHK『わたしの自叙伝』「平川唯一 〜カムカム英語の青春〜」(1979年2月15日放送)

岡山県高梁市の生まれ、出稼ぎの父に会うため渡米、以来アメリカで20年過ごす。

ワシントン大学で演劇を専攻して、実際に舞台に立った経験として、大学の近くの小劇場で上演されたイプセンの傑作である『ペール・ギュント』という劇で、そのとき振り当てられた役はトロールキングという、深い山奥に住んでいる化け物のような王様。

◉2025年2月19日(水)の朝日新聞に紅梅忌の報告記事が掲載されました。詩の朗読が行われ、さらに高校生が永瀬清子の詩をイメージして制作したイラストも「ゲレンデルの釜屋」に展示されているそうです。展示は3月末まで。共催の滋賀大学教授菊地利奈先生の記事が心にしみましたのでシェアします。

「2025年2月16日に岡山県赤磐市松木にある永瀬清子生家で開催された第6回紅梅忌の様子が、朝日新聞岡山版に掲載されました(記事は2月19日付け)

没後30周年を記念するこの会は、県境を超えて、滋賀大学が共催しました。滋賀大学の「経済経営研究所」が詩人関連イベントを助成する、ということに面食らう方もいらっしゃるかもしれませんが、滋賀大学経済学部は高等商業高等学校(高商)のリベラルアーツ(文化、文学、歴史等)を重んじる伝統を引き継いでいます。高商にあった文化や文学を愛でる心がなければ経済人として成り立たないという精神をこれからも大切にしたいという思いから共催が可能になったと考えています。

詩はことば。ことばは人を生かします。慌ただしい毎日の生活に追われる我々にとって、このようなイベントに参加することが、ことばと向きあう時間になれば、と思います。そして、滋賀大だけでなく、地元岡山の大学や他の機関にも、詩や詩人関連イベントに関心を持ってもらえるきっかけになれば、とも思います。

永瀬清子生家保存会のみなさんの活動に敬意を込めて、生家がこれからますます詩の発信空間になっていくことを祈ります。」(Rina Kikuchi FB投稿2025/2/20)

清子の家&ギャラリー八十八草

グレンデルの釜屋

水・木 休館日

保存会ホームページ↓

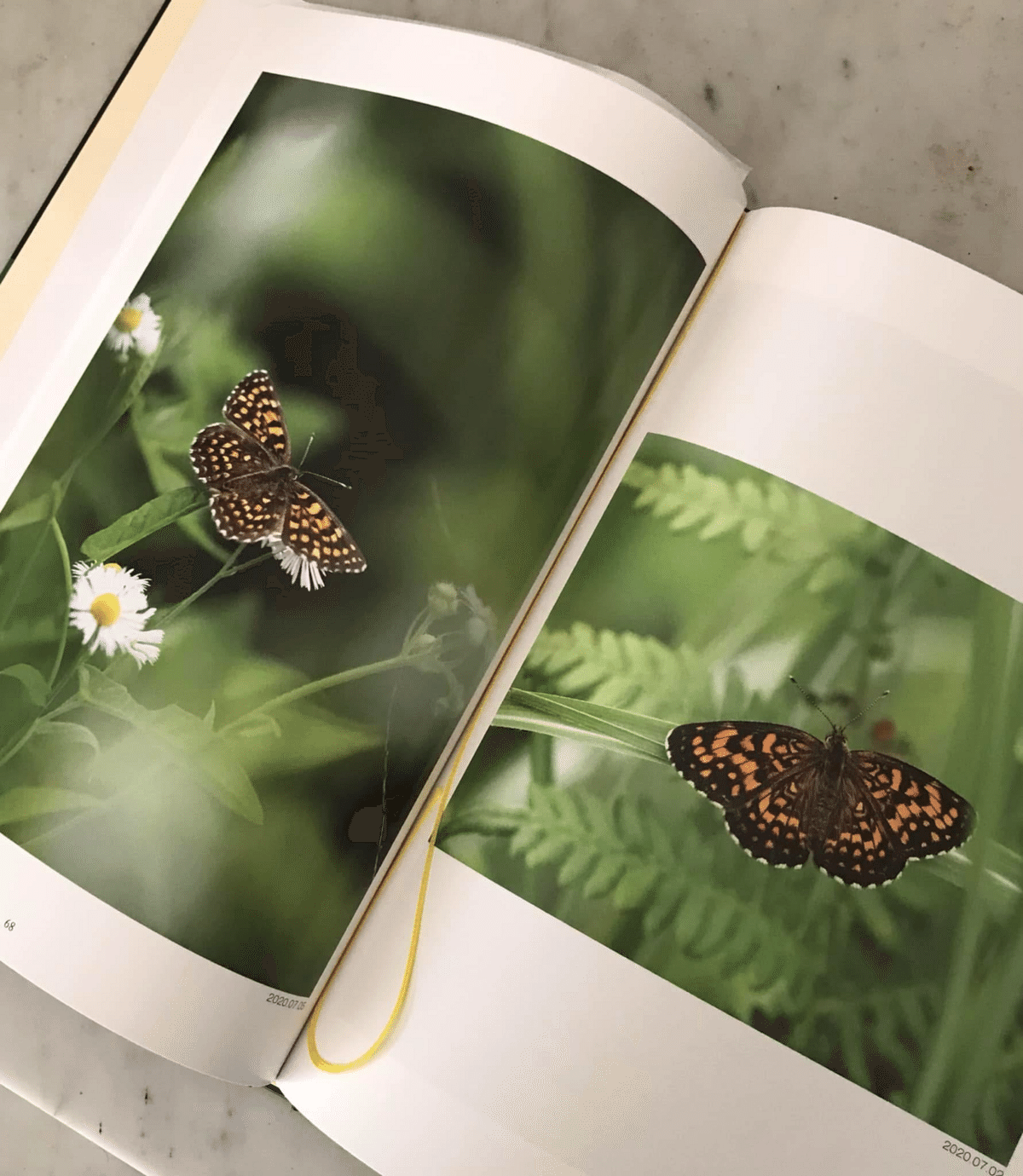

◉蝶の写真家、難波通孝先生の『岡山の蝶々歳時記』(岡山自然を守る会発行)

◉難波通孝先生の『岡山の蝶』

◉岡山県の自然は素晴らしい。蝶の写真家、難波通孝先生の集大成の写真集『ウスイロヒョウモンモドキⅡ』。何十回も、一つの蝶を追っての執念が集約されている。

◉岡山済生会総合病院の従業員組合の健闘ぶり 組合長・安積昌吾さんインタビュー

◉山本まつよ(1923年〜2021年11月27日)日本の翻訳家、児童文学研究家。岡山県岡山市出身。

Sionil Jose, Soba, Senbei and Shibuyaで、山本まつよ、という名前にぶつかる。Jose作品の翻訳者。うむ〜、アジア財団。ロックフェラー。こども文庫。サンボ論争。https://ja.wikipedia.org/wiki/山本まつよ#CITEREF子どもと本2022

◉山陽放送が画家・石村嘉成さんの映画 ドキュメンタリーとドラマを融合 2024.11.08

◉RSK山陽放送「撤去された岡山駅前のシンボル「ピーコック噴水」が移転先のIPU環太平洋大学へ 新たなシンボルとして【岡山】」

◉岡本太郎の陶壁画『躍進』

JR岡山駅の1階「タローズスクエア」に。1972年(昭和47年)3月15日の山陽新幹線岡山開通の時、この位置が、中央改札口入りにあった。

岡山駅から、完成間近のRSK新社屋・玄関前(ピロティ)に移設。

◉NHKのBSで放送中の旅番組『にっぽん縦断 こころ旅』で14年間にわたり“旅人”として全国各地を回った火野正平さん追悼のビデオ。こころ旅で吉井川に架かる万富鉄橋を訪れた時のことが取り上げられていました。この番組は初めて知りましたが、その場所に想い出のある視聴者の手紙をその場で読み上げるということを毎回されるのですね。こころ旅の番組名の通りハートのある番組ですね。

◉芝を焼く美しき火の燐寸かな

―中村汀女―

俳句で「芝焼く」「芝焼」「芝火」は初春の季語です。

例年、岡山後楽園では、園内に広く敷かれた芝生地(約1.8ヘクタール(約5,500坪))を順番に焼いていく「芝焼き」が行われます。日本で古くから行なわれている芝焼きですが、何時でも出来る理由ではありません。芝焼きの時期は高麗芝などの暖地型芝が休眠する時期に限られます。そのため、芝焼きは新芽が出る前の2月頃が適した時期ということになります。芝焼きをする理由は大きく二つあります。ひとつは芝カスがふかふかに堆積したサッチ(表層土壌にたまったゴミ)層を取り除くため。そしてもうひとつが芝生の表面にいる病害虫や雑草の種子を除去するためです。この芝焼きをすることで約1週間程度芝生の芽吹きの時期が早まる効果もあるそうです。このように、芝焼きには雑草や害虫の除去だけでなく、水はけや風通しのよい弱酸性の土壌に変えることで、新芽が成長しやすい土壌を作っている一助になることが分かります。昭和40年から毎年行われている行事で、園内の芝生の大部分を鶴鳴館前から順番に松明で焼いていきます。冬枯れで黄金色になっている芝が、炎とともに漆黒へと変わって行く様は、春を迎える準備として早春の風物詩となっています。岡山後楽園の芝焼きは、今年は2月5日の13時~15時頃に行われます。なお、当日が強風や雨天などの場合、又は前日の天候により芝焼きに支障がある場合は、2月7日(金曜日)に延期されるとのこと。

参考までに芝焼きの手順は以下の通りです。

1.水を撒く:芝焼きする範囲外に散水して燃え広がりを防止します。

2.サッチを起毛させる:レーキや熊手でサッチを起毛させます。芝焼きする範囲のサッチをすべて起毛させておくことで火の回りが良くなります。

3.芝生の表面を焼く:ポイントは風下から炙るように焼きます。風上から焼くと火が風にのって辺りに燃え広がるため、風下から焼いていくのがベターです。

4.火を消して完了:汲み置きの水を芝生にまんべんなくかけます。 — 場所: 岡山後楽園

◉2025年2月2日、岡山城で烏城節分祭。岡山戦国武将隊によってつかれたお餅が振る舞われたようである。その中で宇喜田の大河実現に向けたPRもされていたそう。署名活動も始まったばかりで現在16,000名。

◉神戸新聞「開港直後、三宮神社付近でフランス兵らと衝突 「神戸事件」で切腹した備前岡山藩士・瀧善三郎を演劇に」

2025/2/11 05:30

◉2024/10/20の朝日新聞GLOBE特集は「光害」

米アリゾナ、フロリダ、パリ、岡山県美星町などの現場から、天文学、生態系、人間の健康など光害の影響を3ページにわたって詳しくまとめられています。とてもすてきなデザインの紙面。

◉「コーヒーを漢字にすると「珈琲」と書きます。この字をあてたのは誰かご存じですか?それは江戸時代、津山松平藩医であり洋学者で蘭学者の宇田川榕菴(うだがわ・ようあん)です。Wikipediaに拠れば、名は榕、緑舫とも号し、宇田川榕庵とも表記される人物で、それまで日本になかった植物学、化学等を初めて書物にして紹介しました。

江戸時代末期は、長く続いた鎖国体制が揺らぎ始めた時代です。学問の世界でも、長く中心であった伝統的な漢学から、蘭学と呼ばれる西洋の考え方が入りだし、多くの学者が取り組むようになりました。中でも医学を中心とした自然科学の分野においては、当時の日本人には想像も出来なかった知識がたくさんありました。学者たちは、命がけで、あるいは寝食を忘れて、新しい分野に取り組んでいました。

榕菴が14歳の時、江戸詰めの大垣藩医江沢家から当時、江戸蘭学界のリーダーであった宇田川家の養子に出されます。宇田川家は津山松平藩医であり、蘭学の名門として知られ、養父である宇田川玄真、また玄真の養父である宇田川玄随、榕菴の養子である宇田川興斎も蘭学者、洋学者として知られます。当初榕菴は、厳格な玄真のもとで漢方医学や本草学(博物学)など基礎的な学問を学んで過ごしました。榕菴17歳の頃、文化11年(1814)、出島のオランダ商館長ヘンドリック・ヅーフ一行が将軍に拝謁するために江戸へやって来ました。このとき玄真に従って彼らと面談した榕菴は、薬について質問したという記録があります。この出会いは榕菴に大きな刺激を与え、この後「本格的にオランダ語の勉強がしたい」と思うようになります。幕末の頃、西洋からもたらされた医学や化学などの翻訳を行い、「酸素」「水素」など、それまで日本になかった言葉を生み出します。日本の近代科学の発展に大きく貢献した人物なのです。文政9年(1826年)には、天文方蕃書和解御用の翻訳員となり、ショメール百科事典の翻訳書『厚生新編』(こうせいしんぺん)の作成に従事しています。その頃、義父玄真は西洋薬学を紹介する大著『新訂増補和蘭薬鏡』(おらんだやくきょう)(全18巻)と『遠西医方名物考』(えんせいいほうめいぶつこう)(全36巻)に取り組んでおり、榕庵は義父を助け、これらの完成にも尽力しました。父子の逸話としては、慕っていた養父の玄真の養生のために、榕菴は温泉の効能(泉質)を調べており、これが日本で初めて行われた温泉の泉質調査であったといわれています。また、シーボルトとも親交があったことでも知られています。

以下の用語は宇田川榕菴による造語の一例です。

①「酸素」「水素」「窒素」「炭素」「白金」といった元素

②「元素」「金属」「酸化」「還元」「溶解」「試薬」といった化学用語

③「圧力」「温度」「結晶」「沸騰」「蒸気」「分析」「成分」「物質」「法則」といった現在でも日常的に使われている用語。

「珈琲」という字はオランダ語のkoffieに漢字をあてただけではなく、「珈」は女性の髪につける玉飾り、「琲」は玉飾りの紐の意味があり、枝に連なる真っ赤なコーヒーの実を表していて、これは、西洋植物学にも精通していた榕菴だからこそ、この字をあてることができたのでしょう。榕菴にちなんで生まれた「津山榕菴珈琲」は、当時オランダを通じて日本に持ち込まれたコーヒー豆と同種のものをブレンドしたコーヒーです。

菩提寺は、津山松平家と同じ泰安寺です。 — 場所: 津山洋学資料館」(木村昌仁さんFB投稿2025/2/20)

◉岡山在住の人には広く知られている居酒屋「成田家」。その店の名物に「湯豆腐」があります。

◉テレビ朝日系『飛んで見にいく謎の島』

1月12日放送(後7:58~8:56)で倉敷市の島が紹介されます。

◉倉敷市広江にある昭和の雰囲気漂う純喫茶「ニューリンデン」。先代オーナーの高橋彪さんは郷土史家としても有名でした。岡山大准教授の岩淵泰さんがコラムで案内します。

水島のニューリンデンを訪ねて(上) 昭和の純喫茶を楽しむ

https://www.sanyonews.jp/article/1168621

◉玉島円通寺・良寛産史跡を歩く

毎年、1月に行っている歴史勉強会「良寛産史跡を歩く」ゆっくりのんびり、良寛さんの魅力は何だろうかを話し合いながら、ご一緒に歩いてみませんか。詳細はPOPをご覧ください。

NPO法人備中玉島観光ガイド協会 「玉島歴史勉強会」

玉島出身の祖母が好きだった玉島銘菓の良寛餅。

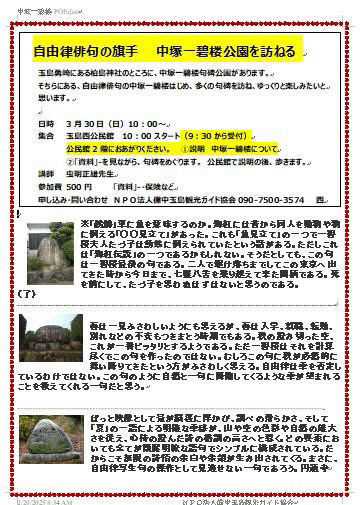

◉3月・玉島歴史勉強会のご案内

「自由律俳句の旗手、中塚一碧楼」について勉強します。

3月30日(日)玉島に市公民館→一碧楼公園

受付 玉島に市公民館 9:30

開始 10:00~12:00

公民館で勉強し、一碧楼公園を歩きます。

講師 虫明正雄先生

駐車場 公民館の駐車場あり

問い合わせ・申し込み NPO備中玉島観光ガイド協会・西 廣行

会費 500円 定員 20名

◉

◉木村昌仁さんFB投稿:「日本史の江戸時代に起きた民衆の止むに止まれず立ち上がった歴史を見ていきたいと思います。江戸時代は、武士が民衆を支配した時代です。それを支えたのは人口の9割以上を占めた農民達でした。それも土地を持たない小作人。彼らは生産した農作物の4割以上を年貢として納めていたのです。いわゆる「四公六民」です。4割が税金、6割が生活資金。それが時には五公五民にもなったり、 酷い時には六公四民だったりすると、農民は苦しくて生活が出来ません。それが、ここでは「六公四民」が当たり前で、享保時代の津山藩の御触書では ①百姓は雑穀を常食とし米を食うべからず ②女子供は雑穀と云えど腹一杯食うべからず ③餅はついてはならぬ、酒を飲んではならぬと生活に関わる規則に、農民たちが連名で守ることを約束させられていたのです。そんな折、命がけで立ち上がりました。それが一揆です。江戸時代、飢饉が発生した時など全国各地で命懸けで決起した一揆が多発します。

津山藩は小早川秀秋が断絶したのち、織田信長公の小姓であった森蘭丸の弟の森忠政公が、慶長8年2月に川中島から移封され津山藩18万6500石の領主になりました。その後四代続きましたが嫡子がなく断絶。森家を改易して津山藩を接収した幕府は、元禄11年正月に越後国高田藩主であった松平光長の養子宣富を津山藩主としました。但し領地は10万石でしたが、親藩として国主に準ずるものとされます。二代浅五郎の時代、江戸時代中期の享保11年(1726)、財政難に苦しんでいた津山藩では、幕府の指導で藩政改革に着手し極度に支出制限を行うとともに農民統制を強化して財政の再建を計画します。津山藩がこの措置を取った背景は、藩主浅五郎の死が近づき、改易・国替えになることが予想されたからで、そのため早急に年貢を出来るだけ収集しようという意図があったためなのですが、この年より前2年続きの凶作にもかかわらず、四歩の加免の重税と年貢の完済時期の繰り上げ、町在の者には御用金を課したことにより、圧政に堪えかねた農民等が飢饉のために必要な食料の還元と税率の適正化を要求して美作国津山藩領の西部にあたる真島郡・大庭郡(現在の岡山県真庭市(旧北房町を除く)、真庭郡新庄村)を中心に美作国の西部地方、山中と呼ばれる山中地域を中心に農民一揆が起きます。この一揆を「山中一揆(さんちゅういっき)」と言います。 この一揆は作州全域に及ぶ勢いで起こり、蜂起した人数規模などから日本三大一揆のひとつにも数えられているほどです。江戸時代の前半に発生した農民一揆は農村の上層部の庄屋が主導するものでしたが、後期に発生した一揆は一般百姓が主体となった騒動に変遷します。「山中一揆」はこの変わり目の時期に発生し、一般百姓が主体となった一揆の嚆矢とされるものです。

享保11年11月11日、藩主浅五郎の死が伝えられると、大庄屋近藤忠右衛門と中庄屋三郎兵衛が西原郷蔵から米を取り出し舟で積み出そうとしたことが発端となり、騒動は大胆芝(久世)に引火して山中(真庭北部)地方に波及していくことになるのです。12月3日、牧村の徳右衛門、見尾村の弥治郎に率いられた3000とも4000ともいわれた農民や一部町民は久世の郷蔵を管理するとともに大庄屋、中庄屋の居宅打ち壊し、大庄屋や富商の宅へ押し掛け米の引き渡しを求めたので、大庄屋たちは鎮圧隊の派遣を津山藩当局へ願い出ました。明けて正月3日、津山藩は城内で評定(対応を協議)を開きます。5日、山田・三木の両代官に「生殺与奪の権」が与えられ、武力弾圧を決議。津山藩は幕府に了解を得たのちに全面的弾圧に乗り出すことになります。津山藩の鎮圧隊は、美甘・新庄方面から山中に向かいます。鉄砲を装備した藩兵の前には太刀打ちもできず、かつ大庄屋の内通や密告、味方の裏切りにより、正月12日に徳右衛門が捕らえられると一揆は総崩れとなり正月下旬迄には完全に鎮圧されました。なお、首謀者の徳右衛門と弥次郎両名は津山を引き回しの上、院庄の滑川の刑場において磔に、主だった者は全員死罪に処せられました。

この「山中一揆」は、農民達の「殿様に恨みあり」という対抗意識を持ちかつ大量に動員されて武装反乱を行ったこと、50余人の犠牲者を出したことなどからみて史上画期的事件であり、今日に至るまで、徳右衛門と弥次郎は農民のヒーローとして永く語り継がれているのです。昭和55年(1980)、一揆のことや犠牲になった51人について調べ始めた人たちにより山中一揆義民顕彰会が新しく結成されました翌々年には禾津に山中一揆義民慰霊碑が建てられ、一揆の中心人物の一人である徳右衛門の命日に「義民まつり」が開催されるようになりました。平成22年(2010)に、山中一揆を絡めた現代ドラマをケーブルテレビのoniビジョンが制作。平成26年(2014)には、山中一揆をモチーフとした映画「新しき民」が制作・上映されています。脚本・監督は山﨑樹一郎氏。本作の制作にあたっては、エキストラ出演や小道具の制作、現場スタッフの食事提供などに地域住民が参加する「一揆の映画プロジェクト」が立ち上げられました。 — 場所: 津山城」

◉巌谷小波の書や写真 玉野の民家に 児童文学先駆者 口演活動で滞在か:山陽新聞デジタル|さんデジ

◉『ウルトラマンA(エース)』第16話「夏の怪奇シリーズ 怪談・牛神男」(1972年)

「牛窓伝説」を元ネタにした牛神男登場の岡山ロケ編

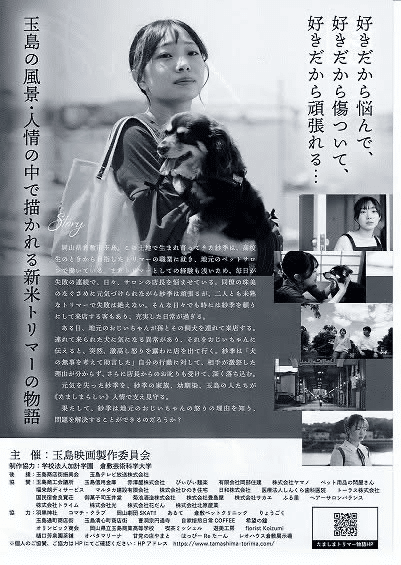

◉映画『たましまトリマー物語』

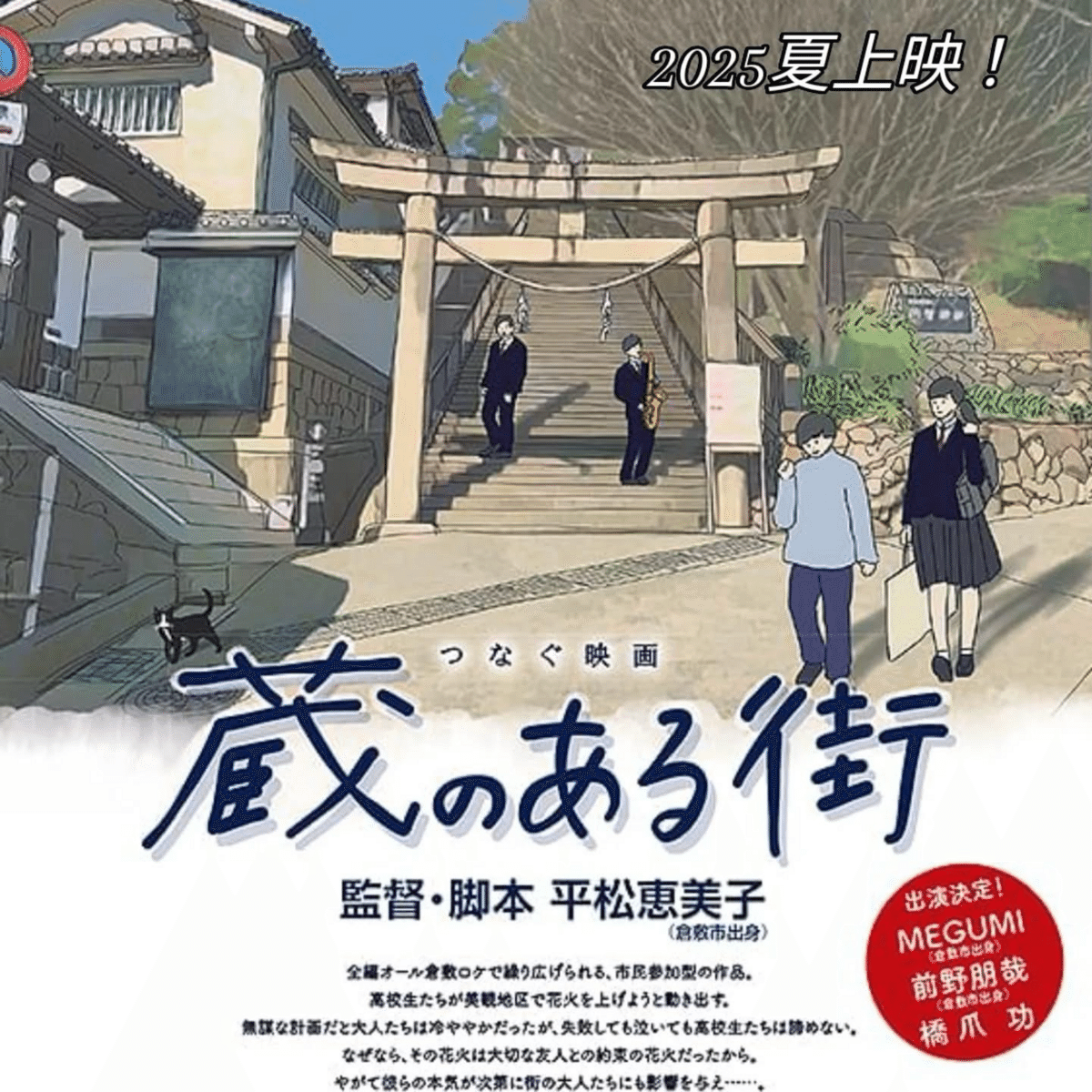

◉全編オール倉敷ロケ

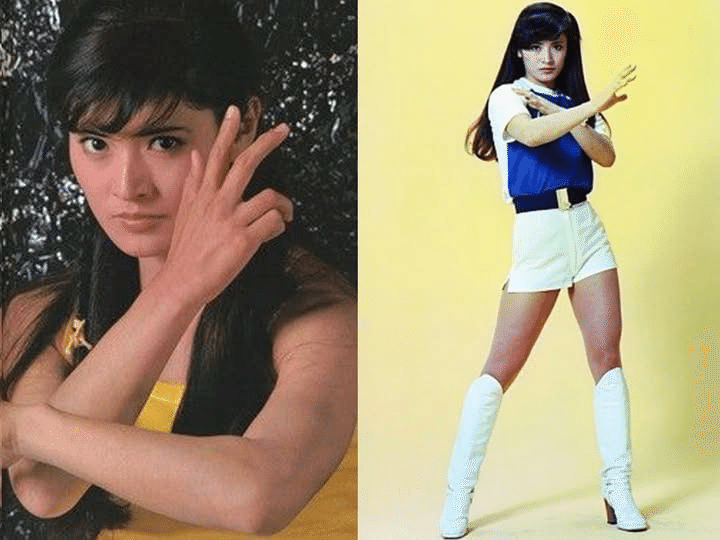

◉1955年に岡山で生まれ,中・高時代地元で陸上選手と活躍した志穂美悦子さん,16歳のとき憧れのアクション俳優だった千葉真一が主宰する「ジャパンアクションクラブ (JAC)」に合格。その後翌73年に放送された特撮ヒーロードラマ『キカイダー01』で,人造人間ビジンダーに変身するマリ役に抜擢され、健康的かつセクシーなアクションで虜にされました。その後『女必殺拳』シリーズなどで“女ドラゴン”として日本列島を席巻し劇中のアクション・シーンをスタントなしで演じた日本初のアクション女優でした。

◉岡山朝日高校同窓会会報「朝日」第31号(創立150周年記念号)より。男女共学始まりのエピソード

◉中川智正元死刑囚の岡山大学教育学部附属中学時代の同級生である著者が面談記録と裁判記録から明らかにした真実とは、突如襲ってきた解離性障害に抗う術もなく、麻原と同一化しあやつられていく中川氏の姿だった。『オウム真理教事件と解離性障害――中川智正伝』からもう一度事件を見直してみたい。

◉岡山在住の納豆大好きライターのYoshiさんによる、赤磐市にある足腰のケガや病気にご利益がある「足王神社」の紹介記事。

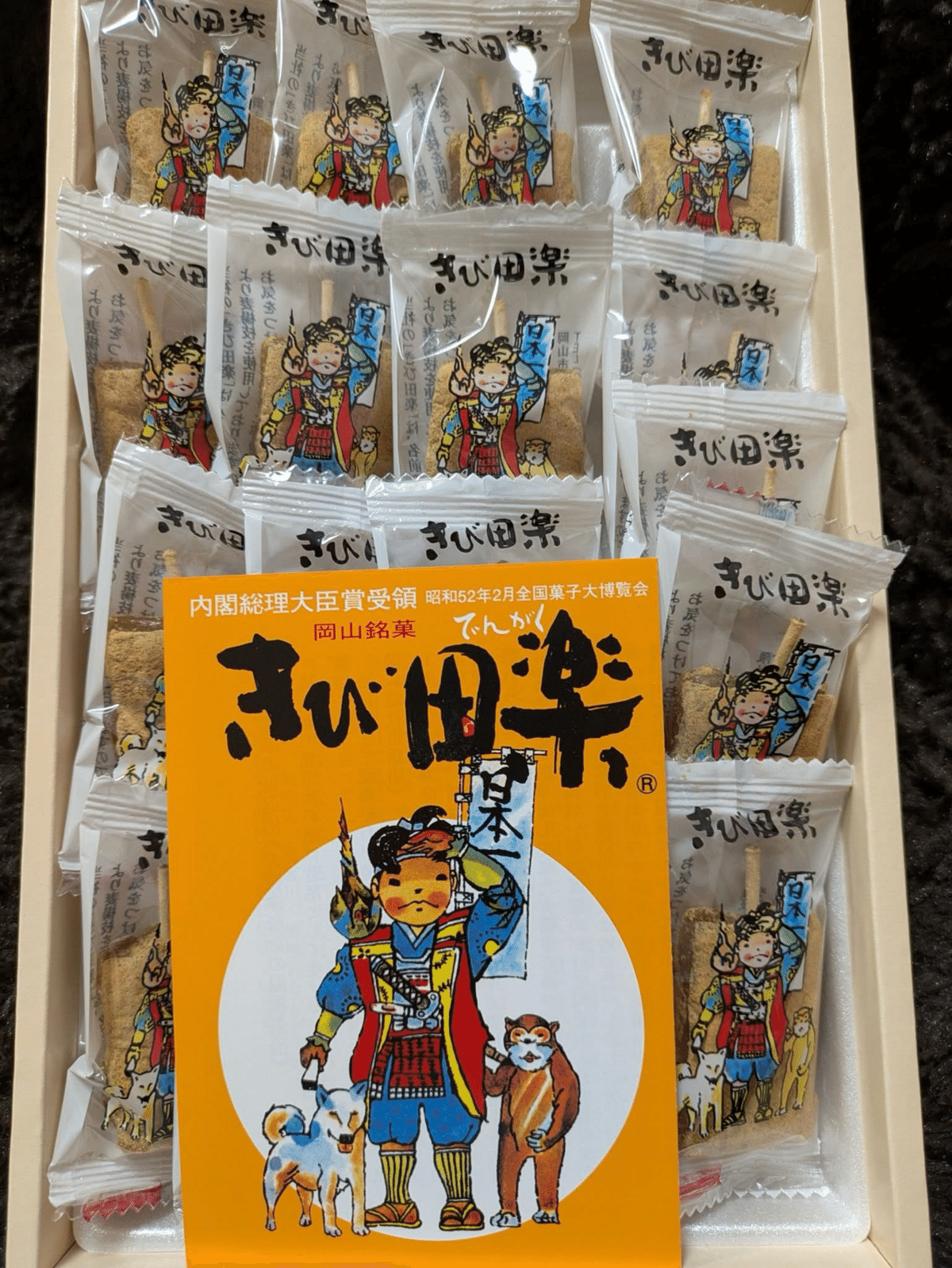

◉きび田楽

***岡山を取り上げた番組***

◉NHK総合1『@(あっと)okayama』「命輝く蒜山の夏」2024/12/13(金)再放送

命輝く蒜山の夏

初回放送日:2024年10月12日

岡山県北部の森と草原が広がる高原地帯、蒜山(ひるぜん)。初夏、森の中の池では、モリアオガエルが水辺に張り出した木の枝に群がって産卵を始める。草原では、絶滅危惧種のフサヒゲルリカミキリがユウスゲの茎をかじって傷をつけ、その中に卵を産み付ける。そして、蒜山の自然を長年にわたり守る人々や、自然の恵みとともに暮らす住民の姿も。3か月間の取材で記録した貴重な映像で、蒜山の高原地帯で輝く命の営みを伝える。

・OHK岡山放送『金バク!』[岡山市出身のモノマネ女王・荒牧陽子と岡山市東区西大寺周辺でお宝探し!]2024/12/13(金)放送

◉NHK総合1『@(あっと)okayama』「小さな旅 船とともに 岡山県瀬戸内市牛窓町」2024/12/20放送

◉吉備人出版30周年

◉ドキュメンタリー解放区「伝説のラッパー紅桜 ~壮絶人生、刑務所からの再起~」

2025年2月3日(月)深夜1時28分から地上波TBSで放送

2023年6月、ある男が刑務所から3年8か月の収容期間を経て出所した。

その男の名は「紅桜」。岡山県津山市出身のラッパーだ。

取材交渉から2年、彼の出所の瞬間から家族再生、復活ライブまでの軌跡をカメラで追った。

ラッパーでありながら日本の歌謡曲や演歌、ブルースを思わせるパワフルな歌唱力。

自らの壮絶な人生を歌った歌詞や、岡山弁での破天荒な言動はカリスマ的な人気を呼び、一躍HIPHOPシーンで知らぬものはいない存在となった。

そんな成功が約束されたかに思われた矢先、紅桜は突如表舞台から姿を消した。

公式の発表は無く「伝説のラッパー」とさえ語られるようになった。

一体彼はどこで何をしているのか。すると彼が刑務所にいることが発覚。 恐喝、覚せい剤、大麻…様々な罪を重ねていた。

妻と幼い子ども4人の家族を持つ紅桜。自宅は津山市内から離れた山奥、家賃6000円の市営住宅に住み、暴力と薬物が蔓延した環境で育った。

父として、ラッパーとして、再起を賭けた4年ぶりの復活ライブに挑む。

そして、まだ誰も知らない、彼がラップし続ける衝撃の理由が明らかとなる。

◉2024年3月のテレビ番組をyoutubeで視聴できます。

★RSKドキュメンタリー『沢知恵 私は闘いたい~「隔離と歌」の旅 ~』(2024年3月13日放送)

幼いころから関わりのあるハンセン病療養所に通いやすいようにと10年前岡山市に引っ越してきた歌手・沢知恵さんは、全国で歌い続けながら2021年、ハンセン病療養所の音楽文化研究で岡山大学大学院を修了し研究者になった。療養所を何らかの形で残すため、研究者として発言するためでもある。

研究テーマは全国のハンセン病療養所に残る園の歌=「園歌」。強制隔離の中でだれが何の目的でつくり、どんなふうに歌われてきたのか、その役割を明らかにすることだった。

沢さんは全国13か所の療養所に23編の「園歌」が存在することを突き止め、聞き取り調査を重ねた。

複数の園歌に出てくる「民族浄化」「祖国浄化」「一大家族」の歌詞。歌わされたのか、それとも自ら歌ったのか。

沢さんは修士論文をまとめ、そしてその内容をわかりやすく本にして出版した。大仕事を終えた沢さんだったが、歌探しの旅はまだ終わっていなかった。次は韓国のハンセン病療養所がある小鹿島(ソロクト)に園歌を探しに行くという。

ソロクトの療養所は日本の統治下でつくられた。韓国全土から患者が強制隔離され過酷な重労働を課された。植民地時代のソロクトではどんな歌が歌われていたのか。凄まじい抑圧の中で歌われていた歌の正体とは。沢さんの旅を追いかけた。

◉コネクト 小さくて広い島