#16 よそ者・若者が組織に化学反応を生む〜神奈川大学×スリーハイ:ステークホルダーエンゲージメントを高める取り組み

スリーハイ代表の男澤です。このnoteでは、未来を担う学生のみなさんと、スリーハイが一緒に行う取り組みを中心に発信しています。

10月26日土曜日、学生のみなさんが4月から企画から携わった「ステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」として実施したイベント(ハロウィンイベント『パフェス』及び社員向けワークショップ)が、10月26日に無事終了しました。

午前中に行った東山田で暮らす住民向けイベント「パフェス(パフェ×フェス)」には、大人28名・お子さん43名の方に参加いただきました。

学生のみなさん、準備や当日の運営に関わったスリーハイのみなさん、本当にお疲れ様でした。

写真前列右:神奈川大学経営学部国際経営学科 浅海典子 教授

学生のみなさんからは、これまでの取り組みについてすでにこのnoteで執筆いただきましたが、私からも、経営者の立場からみたイベント当日までの様子と、スリーハイが学生と連携活動をする目的について、改めてお話したいと思います。

今回のお題:スリーハイの「ステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」を企画から考えてもらう

今回、神奈川大学経営学部の学生さんに考えていただいたテーマは「スリーハイのステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」です。

「ステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」といっても、何をやるのか、決まっていません。イベントなのか、そうでないのか。なんのためにそれをするのか…という、企画のところから考えていただくというものです。

そもそも「ステークホルダー・エンゲージメント」とはつまり何なのか?スリーハイチームの課題に取り組んでくれた学生さんにとっては、とても難しいテーマだったと思います。

これまでスリーハイの「ステークホルダー・エンゲージメント」を高める取り組みとしては、従業員満足度調査、スリーハイの仕入先へのアンケート調査などを行ってきました。しかし、まだまだできることがあると考えていますが、同時に、自社だけで考えていくことの難しさも感じていました。

神奈川大学さんとの御縁で「マネジメント体験プログラム」に参加することが決まると、当社のアニュアルレポートを制作している経営企画室長の徳江が「ステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組みについて、学生のみなさんと一緒に考えてみたいです」と、真っ先に申し出てくれたのです。

そこで、今回の取り組みは徳江に任せることにしました。

↑キックオフの様子はこちら。

↑スリーハイが毎年発行しているアニュアルレポート「OMOU」はこちらから。

企画が二転三転…学生も、スリーハイもごちゃまぜになる。

学生さんには、徳江のリードのもと、スリーハイの事業内容や、スリーハイが考えるステークホルダーエンゲージメント、スリーハイが感じている課題について理解を深めてもらいました。

インプット期間を経て、学生さんから具体的な「スリーハイのステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」へのアイディアがでてきたのが、7月のことです。

学生さんは、スリーハイが関わるステークホルダーのうち「東山田で暮らす皆さん」と「スリーハイの社員」の2つに向けたイベントとして「①ハロウィンチョコバナナイベント(地域の方向け)」と「②ぬくぬくフェス(スリーハイの従業員向けイベント)として足湯交流会」というアイディアを発表してくれました。

私にプレゼンする前にも、いくつもの案を考えてきてくれたようです。しかし、上記のnoteにも書きましたが、このとき、私は学生さんに次のようにフィードバックしました。

●こういった取り組みは「イベントをやること」が目的化しがちである

●そもそも、「地域の方へ感謝の気持ちを示す」といっても、地域の方は、スリーハイについてどんな思いを持っているのか?その思いを、わたしたちスリーハイは理解できているのか?一方的に感謝を伝えられても地元の方々は困惑してしまうのでは?

●ステークホルダーのみなさんにどんな思いを伝えるのか、イベントでどんなゴールを目指していくのかを整理してほしい

学生さんとしては「ええっ・・・一生懸命アイディアをたくさん考えたのに」「また考え直しか・・・」という印象を得たかもしれませんね。その後、学生さんが書いたnoteでは「イベントを実施すること」を意識しすぎて「感謝を伝える」という本来の目的を置き去りにしてしまったのではないか」と振り返ってくれました。

「失敗」「回り道」が人を成長させる。経営者の役割は見守ること。

その後、ある程度の企画案が固まったあとも、イベントで行う内容は二転三転。

例えば、前半の「地域住民向けのイベント」案としてあがったのは、最初はチョコバナナ。それが白紙になりチョコフォンデュ。でも試作をしたところ「ハロウィンらしさがでない」ということでまた白紙に……。「企画が何度も白紙になり、正直心が折れたときもあった」と、学生のみなさんもnoteで振り返ってくれています。

学生さんが夏休みの間も動いてくださったほか、スリーハイのカフェ「DEN」でランチを提供いただいている安田さんもこのチームに巻き込み、実際にイベント当日に行った内容が決まったのは、9月も下旬になっていました。

特に従業員向けのイベントはなかなか決まらず、スリーハイの製品をつかった試作やテストを経て、キャンドルづくりになりました。

【実際に行った内容】

①地域向けハロウィンイベント(パフェス)…パフェづくり、スリーハイの廃材をつかった魚釣りゲーム、スリーハイへのアンケート

②従業員向けイベント…従業員で、スリーハイ製品を活用したキャンドルづくりワークショップ

当日にやることが決まったあとも、イベントの広報・当日の準備物・設営方法など、イベント運営のオペレーション調整でまた右往左往…。イベントの当日まで、ほぼ毎日、chatworkの通知があがっている状態でした。

特に、当日のイベント運営について、キックオフからこの神奈川大学のプロジェクトに関わっていたスリーハイ社員だけでは人員が足りず、休業日である土曜日に社員を動員しないといけない、という点がわかり、社内調整でも(ここでは詳しくかけませんが…)いろいろありました。

これらの「いろいろあったこと」について、私からは7月にあった、私への企画のプレゼンテーションや大学での中間報告会以外、当日まで一切意見を言っていません。仮に、私が最初からイベント企画に入って、口出ししていたら、これらのような「企画の考え直し」や「直前までのバタバタ」といった、一見遠回りな工程は発生しなかったかもしれません。

しかし、私はこの「失敗すること」「あえて遠回りな道を進むこと」という工程は、人の成長にとって外せないものだと思っています。

まず、学生さんたちが社会にでたら、「失敗する」という経験はなかなかできないからです。この授業(マネジメント体験プログラム)を通じて、たくさん失敗してほしい。そこから何を学んで社会で生かすかは、学生さん次第です。

これはスリーハイの社員も同じです。今回の取り組みは、普段仕事でかかわらない学生とのコミュニケーションの難しさ、伝え方の工夫など、社員側もうまくいかない、悩んだところがあったと思います。学生という社外の人材を活用し、チームで仕事を進めるには何が必要なのか。失敗や遠回りも交えながら、スリーハイの社員もこの機会に学んだことも多いと思います。

写真左が、今回リーダーを務めた徳江(経営企画室長)。

例えば、今回神奈川大学のプロジェクトにキックオフから関わった社員の鈴木。鈴木は2024年4月に入社しました。彼は前職が学校関係の仕事でしたので、学生にどのように伝えたら伝わるか、動いてくれるかをよく知っています。今回も折を見て、学生をよくフォローしてくれましたので、周りの社員にもよい影響をあたえていたと思います。今回、スリーハイのことを全く知らない学生と関わったことで、鈴木が担当している、スリーハイでの営業の仕事にもよい影響があるのではないでしょうか。

企画が具体化するにつれてどんどんでてきた社内への調整は、名古屋にいるフルリモート勤務の徳江と連携し、横浜にいるメンバーの堀江や坂井が、私が言わなくとも積極的に関わっていました。坂井も2024年4月の入社です。坂井もタイミングをうまく見計らいながら、学生にアドバイスをしてくれました。

パフェ係だった内山くんもnoteで振り返ってくれていますが、パフェの容器は、坂井のアドバイスでお子さんのジャストサイズのものになったようです。

学生のみなさんには、自分の価値観と他の人の価値観が違うこと、そして様々な意見を取り入れながら、その場のベストプラクティスを生み出すことを、このプログラムで学んでもらえたのではないでしょうか。

特にびっくりしたのがパフェで使う容器の大きさについてで、坂井さんが用意してくださったクリアカップは個人的にとても小さく、もう一回り大きいものの方がいいのではないかと提案しましたが、子供はこれぐらいがちょうどいいという意見でした。実際に当日、本当にジャストサイズで、凄いと思いました。

〜チョコフォンデュパフェに至るまでの長く険しい道のりと当日運営まで

そして、今回リーダーとして、神奈川大学の学生と社員を取りまとめた徳江。徳江は現在、名古屋でフルリモート勤務をしています。普段から経営企画室長として私と社員の間にたってスリーハイの組織づくりをしてくれていますが、今回は学生とほぼ全員の従業員を巻き込んだプロジェクトになりました。仲間を巻き込んで物事を動かすプロセスに必要なこと、直接顔が合わせられないなかでどのようにコミュニケーションすべきかどうか、ということを経験でき、また一歩成長してくれたと思います。

「よそ者・若者・バカ者」が組織をかき混ぜ、化学反応を生む

「よそ者・若者・バカ者」が組織や社会を変えるという有名な言葉がありますが、今回であれば神奈川大学の学生のみなさんがまさに「若者」であり「よそ者」。

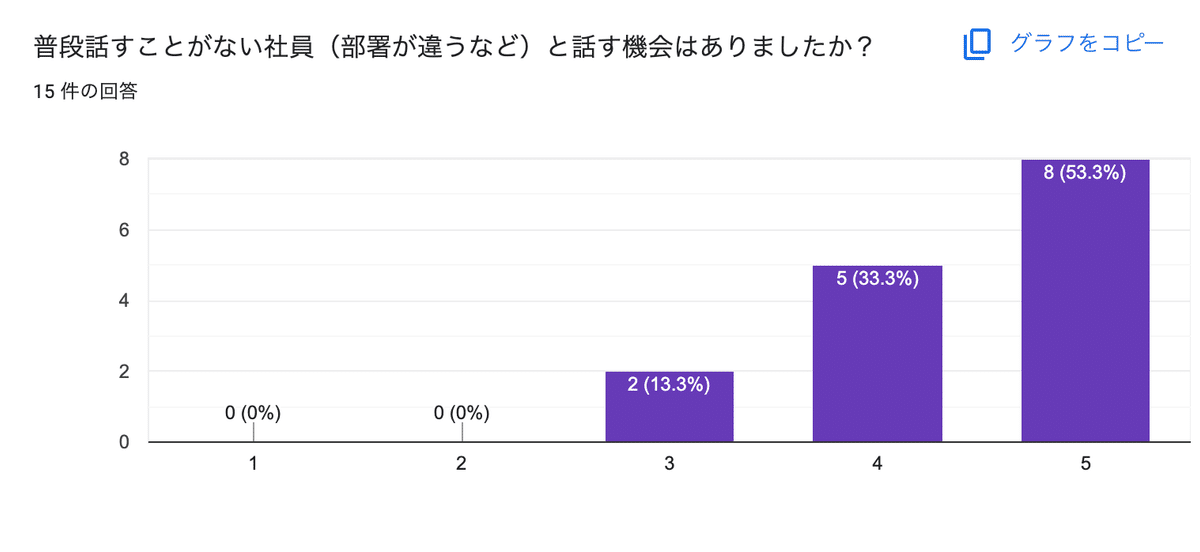

特に今回、午後に行ったキャンドルづくりでは、社員がつくったお互いのキャンドルを見つめ合ったり、コメントしあう時間もありました。これは神奈川大学の学生さんのアイディアで生まれたプログラムですが、社員は「ええ!?こんなことやるの?」とちょっと驚きながらも、他の社員がつくったキャンドルが自分と全く異なることなど、普段仕事で関わることが少ない社員同士で、コミュニケーションが促進された機会になりました。

スリーハイも従業員(社員・アルバイト・パートを含む)40人を超え、部署が違うと話すことがない社員がでてくる規模になってきました。大人のスリーハイ社員では考えつかないような「キャンドルづくり」というプログラムを通じて、自分以外の価値観を知り合う時間が生まれたのです。

事後アンケートでも、約8割の参加者からは「交流が深まった」「チームワークが高まった」という回答がありました。

普段スリーハイにいない人(学生)を組織にいれることで、スリーハイの組織に化学反応が生まれ、学生も社員も成長していく。これが、私が今回、神奈川大学との取り組みで得られたことだと思います。

学生さんたちは、このイベント実施で終わりではなく、12月の最終報告会に向けて、今回の取り組みの効果検証や振り返りが控えています。あともう一息、がんばってください!!

ただキャンドルをつくるだけでなく、お互いに会話を生み出す工夫もしている。

スリーハイが地域連携活動に力をいれる理由〜地域と関わることが人材育成につながる

長くなりましたが、まとめです。

「スリーハイは、なぜ本業(産業用ヒーターの製造販売)と一見関係ない、学生の受け入れを始めとした地域連携活動をしているのか」と聞かれることがあります。そのようなご質問をいただいたとき、私は「人材育成の機会だから」と答えています。

これまで述べたように、神奈川大学のみなさんは4月のキックオフから、失敗や回り道も経験しながら、この不確実性が高い時代に必要なことを学んでくれたと思います。

「不確実性が高い時代に必要なこと」とは

①多様な人が集まるチームワークを生かし

②目的を達成できるベストプラクティスを生み出すこと

だと、私は思っています。

実は、これはスリーハイの社員も同じです。学生を社員が支援しているようで、実は社員が学生さんからたくさん教わっているのです。

社員には、結果よりプロセス、そしてその学びを日々の業務に生かしてほしい。学生のみなさんは、これから社会にでたあと、どこかできっと「スリーハイでやったことあるかも」と思い出す機会がある。そう信じています。

そうして・・・今回のプロジェクトの目的である、「ステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」とは、つまり何なのか?学生のみなさんが、noteや振り返りのミーティングで、次のように言語化してくれました。

●イベントを通して様々な「ありがとう」が生まれた。これがまさにステークホルダーエンゲージメントを高めることができたのではないのか

●まず住民がステークホルダーであることを認知しているのか、この関わりを深めて今後にどうつなげていくのか考えることがとても難しかった。

●イベントを楽しんでもらうことが地域の方々に感謝の気持ちを伝える方法のひとつではないか。そのためイベントを通じてステークホルダーエンゲージメントを高めることが出来たと思う。

●ステークホルダー・エンゲージメントを高めるには、まずお互い知ることが大事。お互いを知ることによって、この人がこういうときに嬉しくなるのか、と知ることから始まるのではないか。

また、あらためて12月の最終発表会で、学生のみなさんたちの言葉で、「ステークホルダー・エンゲージメントを高める取り組み」について定義してくれることを楽しみにしています。

繰り返しになりますが、みなさん、本当にお疲れ様でした。スリーハイのビジョンである「温かさをつくること」が実現できた場だったのではないでしょうか。

12月の最終報告会にむけて、あと一息、がんばってください!