PPMの滞在先ホテルに電話して面会した女子高生、それが私でした _ 1

60年代に活躍したフォーク・グループのひとつ、PPMことピーター、ポール&マリーは、ピーター・ヤーロウ、ポール・ストゥーキー、そして紅一点のマリー・トラヴァースによるグループです。ボクが生まれてはじめて買ったレコードが、彼らの「パフ / 風に吹かれて」のシングル盤。1966年、中学1年の時でした。PPMは、それからずっと今でも大好きなグループです。

昨年のこと、とあるライブ会場でアンディさんとお会いしました。PPMの大ファンだとお店の方から伺っていたことから、ボクの方から声をかけさせてもらいました。アンディさんは翻訳家として活躍しておられ、それも英語がご専門とのことで、PPMの音楽について深く理解されていることに加え、高校時代にメンバーに面会され個人的な親交を続けてこられたと聞き、ビックリしました。その面会の顛末を含め、PPMの音楽とメンバーへの想いを伺いたく、お時間をもらいました。

ピーター、ポール&マリーとの出会い

大江田:アンディさんが、PPMのことを知ったきっかけは?

アンディ:一番最初は、「風に吹かれて / Blowin' In The Wind」です。

私の父は銀行員で、外国支店の転勤族でした。父に付いて1958年からタイのバンコクに3年。日本に帰国後、こんどは中学2年からメキシコのメキシコシティに2年半いたんです。1963年から65年ですね。

メキシコは基本的にスペイン語の国ですけど、スペイン語を覚えてもしょうがないだろうということで、親に英語の学校に放り込まれました。アメリカン・スクールです。学校では、英語の生活でした。

学生たちがもっぱら聞いてたのが、メキシコのラジオ局の平日夜10時からの英語のDJ番組でした。あるときふとPPMの「風に吹かれて / Blowin' In The Wind」が、かかったんです。その当時のポップスと違って、1回で歌詞が全部聞き取れた。しかもその言葉がすごく綺麗でハーモニーも綺麗で、聞いてる最中にね、涙が出てきちゃって、「なんだ!これは ⁉︎」って思った。それがPPMとの最初の出会いですね。

PPMの最初のヒット曲は62年の「レモン・トゥリー / Lemmon Tree」ですから、その波は終わった後ですよね。多分「パフ / Puff 」や「天使のハンマー / If I Had A Hummer」も番組で流れていたんでしょうけれど、そちらは記憶に残っていないです。その後もPPMは出すアルバム出すアルバム、チャートに入って、シングル・ヒットもそこそこあるという状態でした。

PPMのファースト・アルバムのライナーノーツを書いたのは、のちに『イン・コンサート』をプロュースするジョン・コートでしたっけ。ライナーの一番最後の締めの言葉に「Honesty is back」と書かれていて、まさにそれだなと思いました。正直さが戻って来たという意味ですよね。そのころ素直とか正直というのはかっこ悪いというような風潮があったんだけど、素直に歌を歌としてそのままうたって、それを聞いて人の心がこれだけ動くんだなって思いました。

大江田:お幾つぐらいの時ですか?

アンディ:16歳か、17歳です。もちろんあの当時、キングストン・トリオもブラザース・フォアもジョーン・バエズも、活躍していました。でもポップスの番組ですから、フォークはあまりかかっていなかったんですよ。

大江田:PPMのレコードは、買われたんですか?

アンディ:レコードは、買えませんでした。ビートルズのメキシコ盤のレコードは、1、2枚買ってもらった覚えがあります。4人の顔だけ並んでる「ミート・ザ・ビートルズ」。メキシコでは、あれが「Conozca A The Beatles!」と、スペイン語になってるんですね。

買い物に行っていた大きなスーパーマーケットのレコード売り場とか、そういう場所にはPPMのレコードは無かったんじゃないかな。メキシコのポピュラー歌手とか、そういう人たちがメインだから。

今でもその番組DJと、付き合いがありますよ。ラリー・ジョンソンというシカゴ生まれのアメリカ人です。今はもうDJをやってないんですけどね。彼は1歳半で失明して、目が見えないんです。でも彼の母親が大した人で、一切ハンデを感じさせずに育て上げて。彼は高校を出たぐらいの時に、盲導犬連れて一人旅でメキシコに行くんですよ。

大江田:すごいですね。

アンディ:シカゴからメキシコまでは、距離が長いでしょ。アメリカを縦断する列車って、停車時間が長いじゃないですか。駅に停車したところで降りて犬にトイレさせていると、そのまま列車が出てっちゃったとかね。時には物盗りに会うというハプニングもありながら、メキシコまで行く。そしてメキシコを大好きになって。その時は帰ったんだけども、もう一度メキシコに来る。こんどは腰を据えて暮らして、メキシコ人の女性と結婚した。確か私がメキシコにいる時に、5人目の子供が生まれたって言ってました。大した人なんです。

彼のDJ番組で、最初にビートルズにショックを受けた。それからモータウンとか、ビーチボーイズとか、あの当時の音楽をいろいろ聞いていました。たまたま引っ張り出してきて、「風に吹かれて」を選曲したんでしょうね、それが強烈なショックでした。

日本に帰ってきて日本の高校に入ったら、もうフォークブーム真っ盛りです。

大江田:65年頃に帰ってこられたわけですね

アンディ:はい。学校にギター持ってくる子がいてね、休み時間にみんなで歌ったりして。アルバムを買った子が、貸してくれるんです。PPMの『ムービング』とか、『明日を見つめて』とか、あの辺りのアルバムだったと思うんですけれど。

ジョーン・バエズもいい、ブラザース・フォアもいい、フォークは好きだなっていう気持ちで聞いたいろんなアーティストの、その1つがPPMでした。初めての出会いをしたアーティストがPPMだっていう、特別な気持ちもありました。

PPMの滞在先ホテルに電話をした高校生だった!

アンディ:お小遣いを貯めてコンサートに行くことができるようになって、1967年に厚生生年金会館のPPMのコンサートに行ったんです。するとステージでピーター・ヤーロウが歌の解説を、喋る、喋る、喋る。メキシコから帰国して一年半ほど経っていましたが、まだ耳もいいし聞き取れるし、いろいろ喋ってくれると、歌の背景とか歌ってる気持ちもわかるし、すごい感激しちゃって。コンサートが終わって家に帰っても、まだドキドキが止まらない。翌日になっても、止まらない。ああ、どうしよう、どうしようという気持ちになった。

ポスターにプロモーターの協同エージェンシーの名前と電話番号が書いてあったので、その電話番号に電話して、「PPMが泊まってるホテルを教えてください」って言ったんです。そしたら「教えられません」って、ガチャンで切られました。でもここで引き下がれるかって思って、もう1回同じ番号にかけて、英語で同じことを言ったんです。そしたら今度は、対応が180度違う。「彼らは、今回はホテルオークラに泊まっております。ホテルオークラの電話番号をお教えしましょうか?」。

今ではそんなこと、絶対にできませんよ。ホテルも教えないし、たとえホテルがわかったところで、ホテルに電話しても相手の了解がなければ部屋につないではもらえません。でもあの頃はまだOKだったんです。オークラに電話して「ピーターポール&マリーに話したいんですけど」って言ったら、「どなたのお部屋におつなぎしますか?」って聞かれコンサートで一番喋ってたピーターを思い出して、「ピーター・ヤーロウをお願いします」って言いました。

そしたらいきなり「Hel-lo」って、あの声が出てくるわけですよ。最初は誰かアシスタントが出てくるのかなと思っていたら、本人がいきなり出てきて。まさかいきなり出てくると思ってないから、「えぇ!?」っていう感じだったんですけど、しどろもどろになりながら、「昨日のコンサートに行ったんだけど、とっても感激しました。こんな遠い国まで来ていただいてありがとうございます」、みたいなことを言いました。そしたら、「どうもありがとう。今日はオフなので、もしホテルまで来てくれたら、会うことができるよ」って。行きました。オークラまで行きました。

アンディ:「部屋に電話してくれたら、僕がロビーまで降りて行くから」。ロビーまで降りてきてくれて、そこでいろいろな話をして。本当にね、まだひよっこで、フォークについても音楽についても、ほとんど何も知らないガキです。それをね、なんかすごく丁寧に聞いてくれて、優しいんですよね。

会話の途中で、「What's your name?」。私の名前は昭子なんだけど、そのまま読むとメキシコでは「アキーコ」となるんです。スペイン語には、女性名詞と男性名詞があって、「O」終わるのは男なんですよね。「AKIKO」だと男性名詞になっちゃう。「A」で終わるのが女なんですよ。女性名詞です。それ以外で終わるのはどっちともつかないみたいな感じなので、だからメキシコでは「AKI」って言ってたんですよね。

ピーターにも「AKI」と答えたら、「わかった。それでね、AKI」。いろいろ喋ってるうちに5分もしないうちに、「さっき聞いたんだけど、もう1回名前を教えてくれる?」。私の名前が、頭に入らないんですね。彼らが知っている名前ではないから。

でね、3回目に聞かれたときに、これは駄目だと思いました。メキシコにいたときに、たまにアンドレアっていう名前を、使っていたんです。アンドレアを短くするとアンディなんです。私のことを「アンディって呼ぶ人もいるよ」って言ったら、「あ、それならわかる」。それ以来、私はアンディになりました。

日本の高校でも、それ以前からアンディっていうニックネームで呼ばれてました。私は「ANDY」ではなくて「ANDI」と書いてるんですが、後から聞いたらピーターの腹違いの弟がアンディなんですね。彼は男だからYで終わるんですけど。

大江田:初めてピーターとロビーで会われた時は、どれくらいお話されされたですか?

アンディ:30分ぐらいですね。「学校でどんな話をするんだ」とか、それから「僕たちの歌で、どんな歌が好きか」などいろいろ聞かれ、私も「私達はこんなうたを歌ってる」とか、「あのアルバムの中のこういう歌が好きだ」とか、いろいろ答えて。1万円ぐらいのガットギターを買ってもらっていたので、それ持って行ってました。「これにサインしてもらえますか」って言ったら、サインしてくれました。「どうせならポールとマリーにも会いたいだろう」って言いながら、部屋に連れてってくれました。ポールは部屋にいて「いいよ」ってサインしてくれて、マリーの部屋に行ったらもう出かけていたので、ピーターとポールのサインをもらいました。

その時に「明日のコンサートに来るか?」って聞かれ、「いいえ、私のお小遣いじゃ、そんな何回も行けません。明日の切符は持ってません」って言ったら、「いいから来い」。その時の東京公演は、すべて招待席で見せてもらいました。招待席がいっぱいのときは、舞台の袖に折りたたみ椅子を出して、「ここで見て」って。何を気に入られたんだか、よくわからないんですけどね。

大江田:リアルなファンの人と接触する機会なんて、彼らにはなかったんでしょうね。

アンディ:ゼロですね。私が初めてだったと思います。それ以来ずっと見てますけど、99.9%のファンは、ワーッて寄って来て「サインお願いします」。サインもらうと「写真撮っていいですか」。一緒になって写真を撮ってもらって、「ありがとうございました」。せいぜいが握手するぐらいで帰っちゃうんです。話をする人っていうのは、本当にいないです。だからあの時がね、ビジネス以外のお話をした最初の日本人だったんでしょうね。

大江田:嬉しかったんでしょうねえ。その後にも、関係が続いたんですね?

アンディ:あの当時は年に1度、多い時は年に2度来日することもあったんです。毎回、最初のコンサートの切符を買って、楽屋口で出待ちをすると、「はーい、いたね、おいでおいで」って言って、入れてくれて。その次の日からも、すべて見せてもらえました。

大江田:すごいな。厚生年金の楽屋口は、奥に入って行って左側のとこですよね。僕もそこで出待ちしたことがありましたから、わかります。

グループ結成時に、彼らはこんな約束をしていた

アンディ:ピーターは、「せめて10セント / Brother Can You Spare Dime」(アルバム『明日を見つめて』に収録)で、のちにマネージャーとなるアルバート・グロスマンにピック・アップされたんです。

大江田: あの曲がきっかけなんですか?

アンディ:ライブハウスで彼が歌うと、毎回何人かの女性が泣いたっていうんですよ。まだ大恐慌時代の尻尾を引きずってる人たちがいたんでしょうね。

ピーターが「せめて10セント / Brother Can You Spare Dime」で聴衆を泣かせたというので、彼の演奏を聞くためにアルバート・グロスマンがライブハウスに来るんですよ。歌の途中でグロスマンは席を外した。ピーターは出て行っちゃったって思ったらしいんですけど、グロスマンは「聞くものは聞いた、納得した」ということで退席したらしいんです。グロスマンは、こうしてピーターに目をつけた。

その頃にキングストン・トリオが男性3人でやっていたから、こっちは女性を入れようということで、次に女性を物色する。イジー・ヤングが運営していたグリニッジ・ヴィレッジのフォークロア・センターで壁に飾られていた写真を指さして、グロスマンが「彼女は?」って聞いた。そしたら「そいつはね、歌わせるのが大変なんだよ。彼女はめちゃくちゃあがり症で、これまでにピート・シーガーの「Talking Union」のバック・コーラスを務めた「ザ・ソング・スワッパーズ / The Song Swappers」で歌ったり、オフブロードウェイのミュージカル「The Next President」に出演したりしていた。でもステージの直前になるともう、吐きそうになるぐらいのあがり症。そういう人だから、歌わせられたらすごいよ。でも歌わせるのが大変なんだ」って答えた。その女性がマリー・トラヴァースでした。マリーは、そういう人だったらしいんですよ。

でも、あのビジュアルですからね。マリーはそれまでにポールと2人で、いくらかは歌ってたらしいんです。試しにやってみようとなって、マリーがポールを連れてきた。ちょっと合わせてみようとなり、「どの歌を知ってる?」。知ってる歌がそれぞれ違うバージョンなんで、合わない。しょうがなくて、「メリーさんのひつじ / Mary Had A Little Lamb」で試した。そしたら声のブレンドが絶妙だった。

大江田:3人でやるようになったところで、ワーナー・レコードとの契約が、まとまりそうになったと、ピーターから聞きました。

アンディ:ワーナーは、まだレコード会社として確立してない時代ですね。

大江田:1958年創立ですから、出来て3年ほどの会社でした。 ワーナーとの契約がうまく行きそうになった時のこと、ピーターによれば「『今すぐテレビに出ちゃ駄目だ、今すぐレコーディングをしちゃ駄目だ。トレーニングのためにライブをやれ』いうことになって、グロスマンがライブハウスのブッキングを一生懸命にしてくれた。自分たちはそのトレーニング期間があったから、レコーディングに向かって進めたんだ」とのことでした。

グロスマンはワーナーにレコード契約を打診した際に、相当に強気だったらしいですね。

アンディ:10年でアルバム10枚の契約なんて、あの頃にはあり得ないですからね。2年で3枚ぐらいが一般的な契約なので。レコードが売れれば売れるほど、PPMの自由度が高まる契約だったらしいんですけど。

10年で10枚のアルバム発表というペースに、だんだんだんだん追いつかなくなってきて、"また今回も遅れちゃって、ごめんね"がアルバム「レイト・アゲイン / Late Again」なんですよ(笑)。立たされ坊主みたいに黒板の前で「I Will Not Be Late Again」って何回も書かされて。裏ジャケットになってます。

PPMの音楽的なピークは、『アルバム』と『アルバム1700』あたりでしょうね。

まず3人で約束したこと

アンディ:グループを組んでまず3人で約束したのが、メンバーの入れ替えは絶対にしないということ。だからマリーが亡くなった後も、新しいマリー役を入れたりしない。キングストン・トリオもブラザース・フォアもそれぞれメンバーが辞めると、新しいメンバーを入れてバンドを続けてますけど、PPMは絶対にメンバーの入れ替えはしない。これが最初の約束の1つ目。もう1つの約束は、3人が合意しなければ歌わない。

大江田:「悲しみのジェットプレーン/ Leaving On A Jet Plane」って、あれはマリーがリード・ヴォーカルですよね。ワシントンD.C.の小さな会場で彼らが「悲しみのジェットプレーン」を歌う映像がありました。この曲の作者のジョン・デンバーを、曲中でマリーが「歌いなさい」って前面に押し出すシーンがありました。それを見てのボクの推測なんですけど、「この曲を歌いたいと思って手を挙げた人」が、リード・ボーカル取ってるんじゃないかなって感じました。

アンディ:基本的にはそうなんです。けれどもギターとか声域の問題とか、リード・ボーカルといっても例えば1番、2番、3番を、それぞれが取る曲もありますし、場合によるとそのために転調することもやってます。

アンディ:『アルバム1700』の頃には、ソロで歌う曲がアルバムに出てきますね。

大江田: はい。『アルバム』収録の「フォー・ベイビー」がマリーのソロでしたね。

アンディ:そうですね。「フォー・ベイビー」はジョン・デンバーが、ボビーちゃんっていうかわいい恋人のために書いた甘々なラブソングだったらしいんですけど。マリーが「何言ってんのよ、女の子のためにうたう歌じゃないわ。赤ちゃんのための歌だわ」って言って「フォー・ベイビー」にしちゃいました。

大江田:ジョン・デンバーも自分のアルバムに「フォー・ベイビー」で収録していますよね。

アンディ:最初はね、「フォー・ボビー」だったんです。マリーに言わせると、歌詞の筆記体の「i」の点が「o」だった。「i」の点が「o」だというのは、日本で言う丸文字ですよ(笑)。

大江田:「For Baby (For Bobbie)」とクレジットされているのは、そのためなんですね。

3人で合意をした歌をコーラスで歌う、これが原則。

アンディ:そうです。PPMのコンサートでは、3人それぞれのソロ・セクションがありました。あのソロ・セクションだけは、例外なんですよ。それが一番はっきり出たのが、ポールがボーン・アゲイン・クリスチャンになった後。PPMには「レモン・トゥリー」という初期のヒット曲があります。あの「レモン・トゥリー / Lemmon Tree」に「Don't put your faith in love, my boy / 愛を信じちゃいけないよ、息子よ」っていう歌詞があるんです。ポールとしては、「神は愛であるから、『愛を信じちゃいけないよ、息子よ』という歌詞は、自分の信条として絶対に歌えない」と言って、そのとき以来、「レモン・トゥリー」は3人では歌ってないんです。

大江田:ポールが違和感を申し出てからは、もうずっと3人では歌ってないんですか?

アンディ:そう、歌ってない。だけど2000年に来日した際のオーチャード・ホールでのコンサートでは、それに張り合うようにピーターがソロ・セクションで歌いました。

大江田:そうなんですか。それは気づきませんでした。

大江田:それぞれの育ち方を見ていると、マリーの両親ってジャーナリストで、それもレフト。お父さんは船に乗ったりもしてるけど、お母さんはバリバリのニューヨークのジャーナリスト。ピーターにも、彼のお母さんからそういう薫陶があったのかもしれない。

アンディ:ピーターのお母さんは、ベラ・ヤーローです。

大江田:マリーは、はっきりレフトですよね。

アンディ:そうですね。

大江田:マリーの政治信条と、ピーターの政治信条とは、近いんじゃないかと思っていたんですけど、いかがですか?

アンディ:近いです。マリーは、そういう意味では一番政治的に突っ走る人でしたね。ピーターは、「その通り、その通り」と言いながら、後ろからついてくるみたいな(笑)。ピート・シーガーに憧れていた人ですから、もともとそういう下地はありました。

大江田:ポールはどうなんですか?あまり関心がないのかな。

アンディ:いや、関心はあります。ボーン・アゲイン・クリスチャンでありながら、「中絶イコール悪」ではないと言っています。

大江田:ドナルド・トランプを支持してる福音派ではないのですか?

アンディ:違いますね。トランプ降ろしの歌を作ってうたってますから。「あんたが弾劾されたら、その次にはあんたの副大統領も弾劾されるだろう」というような発想の歌です。スタンダードの「アンフォゲタブル / Unforgettable」の替え歌で「Impeachable」という曲です。

大江田:そうすると3人とも政治的な立ち位置としては、決してライトではない。

アンディ:レフトです。はっきりレフトです。

周りのスタッフたち

大江田:PPMのマネージャーのアルバート・グロスマンは、3人にとって非常に重要な人物だったと思うのですが、メンバーに聞いてもオフィシャルなインタビューの場ではあまり話してくれないんです。彼らとグロスマンのことを話したことありますか?

アンディ:私は、ほぼないです。私がメンバーと会ってた頃に、グロスマンも日本に来ていて、時期はいくらか重なってると思うんですけど。誰かがどこかに書いていたんだけど、グロスマンは日本に来て英語が通じないので、どこでも隠し玉として絶対に通じるイディッシュ語(大江田注:中欧・東欧のユダヤ人の間で話されている言語)を試したんだけど、これも通じなかったって(笑)。

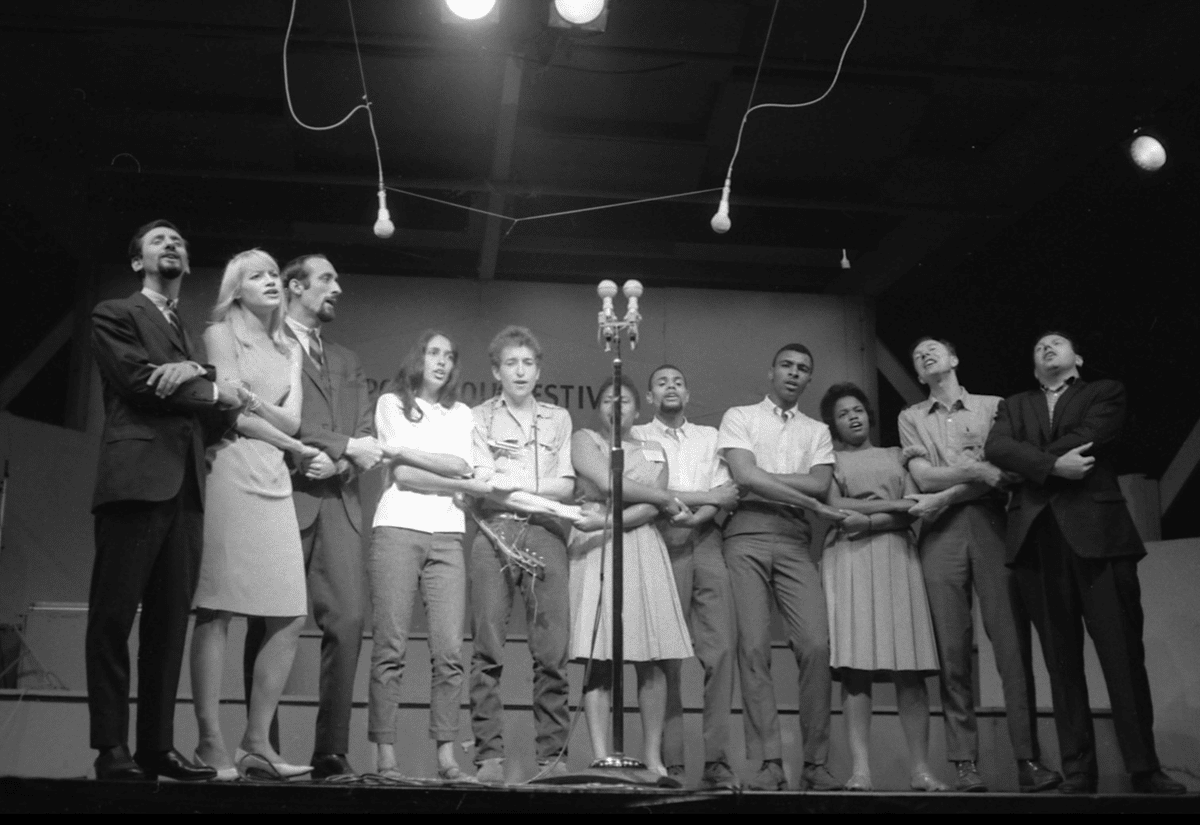

大江田:1965年のニューポートフォークフェスティバルのときのステージのマネージメントをしていたジョー・ボイドの伝記『White Bicycles: Making Music in the 1960s, Serpent's Tail, 2010』を、最近になって読んだんです。

アンディ:そういえばNHKで番組をやってましたね。

大江田: 2024年3月8日にNHKで放送された番組「ボブ・ディラン〜ノーベル文学賞原点のステージ〜」ですね。あの番組で、ジョー・ボイドはさまざまなコメントしていました。

ジョー・ボイドは、この本にはこんなことを書いていました。65年のニューポート・フォーク・フェスティバルの最終日の前日に、アルバート・グロスアランとアラン・ローマックスがつかみ合いの喧嘩をした。これ、本当なんですね、アラン・ローマックスの本にも、書いてあります。フォーク界の重鎮のセオドア・ビケルとかピート・シーガーとかオスカー・ブランドらによるフェスの運営委員が、アルバート・グロスマンを追放しようと考え、そのようにほぼ決めた。そしてフェスの最高責任者のジョージ・ウェインにそれを伝えた。するとウェインは、「グロスマンを追放してしまうと、ボブ・ディランもジム・クウェスキン・ジャグ・バンドもポール・バターフィールド・ブルースバンドもフェスティバルに出演しないだろう。だからグロスマンは追放できない」と判断した。これが興味深いことの一つです。

もう一つの興味深いことは、「PPMのピーターはグロスマンの名代である。グロスマンの意のままに発言し、意のままに動く人がピーターなんだ」というようなことが、書かれていたんです。

フェスティバルの大トリで登場したディランが、ロックのスタイルで演奏して会場にブーイングが起きた。ディランはステージから引っ込んだ。ピーターがステージに出てきて、「今からディランに出て歌ってもらうから、もうちょっと待ってくれ」と言った。NHKの番組では、ピーターが自分のギターを渡したと言っていました。

アンディ:それは本当です。マーチンのD28を渡しました。あの頃にピーターが使っていたギターです。

大江田:そしてディランはステージに再登場して、アコースティック・ギターを弾きながら「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー / It's All Over Now, Baby Blue」を歌いました。

こうした一連の経緯から、ピーターが周囲からグロスマンの名代と思われていたということを、初めて知ったんです。

アンディ:それは、そんなに外れていないと思います。直に彼から聞いたわけではないんですけども、ピーターの喋ってることの端々から、自分をピック・アップしてくれたグロスマンに、すごく恩義を感じていたことがわかります。

大江田:マリーはもう既に子供がいて働かざるを得ないし、マリーとピーターが2人で始めたところに呼ばれていったポールは、自分なりの場所を見つけたけれど、ここでやり続けていこうとは、あまり思ってなかった。だけど音楽的にはポールがいないと成立しない曲がいっぱいあった、ということのようですね。

アンディ: そうです。ボールに言わせると、「自分はPPMにセヴンスとナインスの音を持ち込んだんだ」ということなんです。

大江田:ギターもポールの方が上手いですからね。

アンディ:ギターもいい、それから声もいい。ピーターは生粋のフォーク畑の人だけれども、ポールはPPMに加入する前にThe Birds of ParadiseというグループでR&Bをやってるんですよね。ノリが違うわけです。使うコードも違う。ポールがあの声とギターでフォークに味を加えたんですね。

アンディ:なにしろビジュアル的には、マリーがいないと成立しない。一番いなくていいのは、ピーターなんですよ。他の人でも成立しそうで、替えが効くというか。

大江田:ピーターは、コーネル大学を卒業して、すぐにテレビのフォーク番組でキャスティングされ、アメリカの大都市のツアーをしつつ、PPMの結成へとなっていくわけです。失礼な言い方をすると、ピーターはそれだけチャンスをもらってるんだけど、実はソロではものになっていないんですよね。

アンディ:そうですね。あの頃には、ソロのフォーク・シンガーって、掃いて捨てるほどいたんですよね。だから彼はワン・オブ・ゼム。

大江田:そうですね。今おっしゃったことは、ピーター・ファンの僕としてはいささか苦いです、そうなんだろうなとは思いますけれど。

大江田:PPMのアレンジを手掛けたり、トレーニングをしていたミルトン・オークンについては、いかがですか?

アンディ:ミルトン・オークンは、最初はクラシックの人で、オペラの演奏会で、客席からブラボーと声をかけるアルバイトをやってた。それからコンサートでのピアノの譜面めくり。自分のベースはクラシックにあるみたいなことを言ってますね。

大江田:50年代中期から60年代初期にかけて、彼は数枚のアルバムを発表しています。いわゆる美声タイプの人で、フォークソングを弾き語りで歌っています。ミルトン・オークンのことを知りたくて、かつて入手しました。彼の音楽には、ある種の品の良さがあって、PPMのセンスと通じるものを感じました。ブラザース・フォアのコーラス・アレンジもやってますね。PPMの成功によって彼が知名度を得てのことだろうと思うけれど。ブラザース・フォアの初期のコーラスって、シンプルでしたものね。

アンディ: 学生ですからね。

大江田:ワシントン州シアトルにあるワシントン大学のグリークラブ出身のメンバーでした。

アンディ:ミルトン・オークンに言わせると、ブラザース・フォアはメンバーが変わる度に、良くなった。なぜかというと、あれだけ人気が出たから、手練れが入って来るって。

大江田:数年前の彼らの来日に合わせてDVDが発売され、そのライナーを依頼されました。メンバーにあれこれ質問を送って、そしてその答えをもらいました。こうに違いないと思い込んでいたけれども実は違ったとか、いろんなことを聞き出してみたら、ファンの方に喜んでもらえました。

アンディ:ミルトン・オークンは、グロスマンに言われてデビュー当初からPPMの音楽監督をやったけど、彼らはめちゃくちゃ下手くそで、いくら教えてもすぐ忘れる。手がかかって、手がかかって。しかも最初にワッと売れちゃったからツアーにどんどん出ていって、新曲の練習ができない。新曲の練習ができないから、「ツアーについて来てやってくれ」って言われるけれども、他のアーティストの世話もしなくちゃいけないし、そんな時間作れないから、「俺は飛行機が嫌いなんだ」と言って、逃げた。そんなことがこの本『Along the Cherry Lane: Tales from the Life of Music Industry Legend Milton Okun』には、書いてありました。PPMのアルバムをいっぱいプロデュースしたのに、クレジットされなかったとか、印税がもらえなかったとか、そのようなことがチラチラと見え隠れてしていて、再結成後のPPMについては完全無視です。

大江田:そのころになるとミルトン・オークンは、三大テノールのひとり、プラシド・ドミンゴを手掛けていて。

アンディ:プラシド・ドミンゴとジョンデンバーを組み合わせて、一緒のコンサートを企画していますね。

大江田記

アンディさんのお話は、まだまだ続きます。続く後編では、PPM解散の真実、3人の人となり、そして知られざる逸話などに話が広がっていきます。

後編はこちらから。