PowerProtect DDVEをHyper-V環境にデプロイしてみた

Dell TechnologiesのDataDomainという製品の仮想アプライアンス版がありますが(これをDataDomain Virtual Editionの略としてDDVEと呼んでいました)、こちらをちょっとテストで使おうと思ったらvSphere上に展開するというのが結構当たり前になっていたのかなと思います。

ただ、昨今vSphere以外のハイパーバイザーを選択する方も増えつつあり、Hyper-V版ってどうなんだろう、と思ったことがきっかけで、ちょっと試してみることにしました。

実際に何をどうしたらいいか参考になればと思い、手順を記載しておこうと思います。DataDomainがどんな製品なのかについては触れておりません。構築手順をご紹介しているだけなので、どんな製品なのかを知りたい方はググってみてください。

事前に準備するもの・準備すること

Windows Serverがインストールできるサーバー

Windows Severのインストールイメージ

Solve Onlineで公開されているDDVEの導入手順を確認

Dell TechnologiesのサポートサイトからDDVEのHyper-V版をダウンロードする

手順

Windows Serverのインストール

Windows Serverのインストールについてはここでの説明は割愛します。

また、Windows Serverの導入後、Hyper-Vを有効化しますがこちらの手順及びHyper-Vについての設定の仕方の説明も割愛します。

Hyper-V環境(クラスタ構成でも構いません)を準備できているところから話を進めます。

なお、今回はWindows Server 2022 Standard Editionを使用しています。

Solve Onlineで公開されているDDVEの導入手順を確認

Solve Onlineへはログインが必要ですが、ログイン後にDDVE On Premise Installation and Administration Guideというドキュメントがあるので、こちらを参照しましょう。

導入手順だけではなく、DDVEに割り当てるリソースのサイズについての指定も書かれているため、利用する環境に応じてこれらを適切に割り当てる必要があります。

DDVEのHyper-V版のダウンロード

Hyper-V版のDDVEの入手方法について触れておきます。

サポートサイトにログインします。

利用したいDDVEのバージョン(DDOSのバージョン)を選択します。

利用規約について記載されたpdfファイルが開きます。一番下までスライドします。

Read Meが表示されます。画面を下にスクロールして該当のファイルをダウンロードします。

DDVEの展開

ここから構築作業に入ります。

Hyper-Vマネージャーを使用するので、Hyper-Vマネージャー開いておきましょう。

仮想マシンを作成します。

ウィザードが開始します。

仮想マシンの名前を付けます。

仮想マシンの世代を指定します。

仮想マシンに割り当てるメモリサイズを指定します。

サイズについては、上記のSolve Onlineより入手したドキュメントを参照して適切な値を入力してください。今回は最小構成で利用するため8GBとします。

ネットワークの構成で仮想マシンが使用するネットワークアダプタを選択します。

この環境はESXi上にNestedで立てたため、ESXi上の仮想マシンに割り当てられているvNICが表示されています。

仮想ハードディスクの接続では、ダウンロードしたDDVEのファイルを指定することとなります。

DDVEのvhdファイルを参照します。

次に進みます。

ウィザードを終了します。

DDVEの仮想マシンが作成されます。

DDVEの設定

DDVEに対してCPUやディスクの割り当てを行う必要があるため、設定を行います。

CPUの数を1から2に変更します。CPUやディスクについてもメモリと同様にドキュメントに記載のある最適なサイズを割り当てるようにしてください。

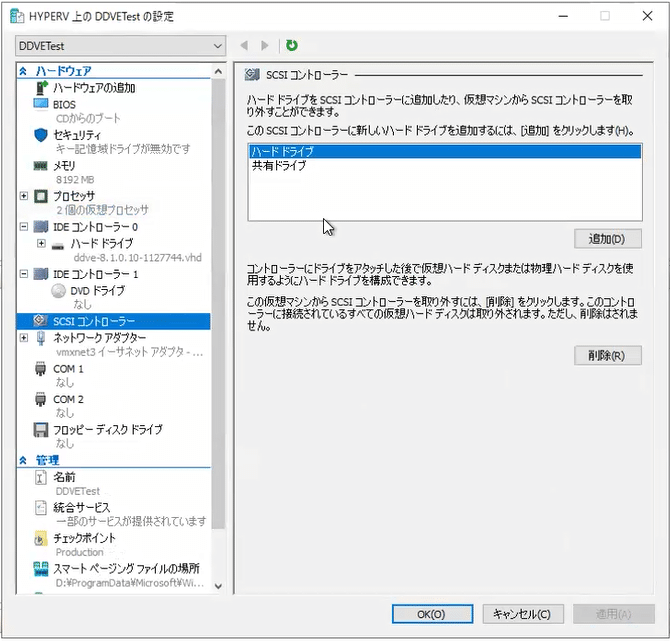

次にSCSIコントローラーの箇所の設定を行います。ディスク周りの設定になります。

仮想ハードディスクを追加します。まずは、vNVRAM用の仮想ハードディスクを追加します。

ウィザードが開始します。

ディスクフォーマットを選択します。

ディスク容量を固定するか可変するかの選択をします。

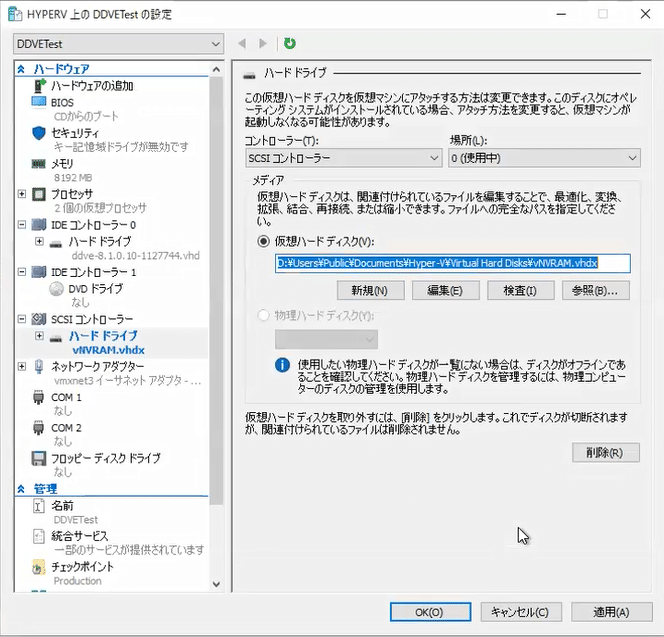

仮想ハードディスクに名前を付けます。他と区別がつかなくなるのは困るので、NVRAMと分かるような名前を付けた方がよいと思います。

NVRAMは10GB確保するようにガイドがあるので、10GBとします。

ウィザードを終了します。

vNVRAM用のディスクが準備されました。

同じ要領でディスクをもう一つ用意します。

このディスクはユーザーデータの収容先となるディスク(つまりバックアップデータを書く先)となります。そのため、利用したい分のディスクを切り出してマウントすることになります。

500GBのディスクを容量可変で作ってみました。

固定の方がより性能が出やすいような記載がありましたが、可変でも利用が可能なので今回は可変で作成しています。

DDVEの起動

DDVEのハードウェアとしての設定は完了しているので、DDVEを起動してDDVEに対する設定を行います。

DDVEをを起動します。

再度右クリックとして、接続を押してDDVEの起動状態を画面で確認します。以下のような画面を見ながらしばらく(7~8分)待つことになります。

以下のようなメッセージが表示されるまで待ち、表示されたらキーインします。

ログインを求められるので、以下を入力します。

ユーザー名:sysadmin

パスワード:changeme

ログインすると、長々としたメッセージが出てくるので、スペースキーを押して画面を先に進めます。

Press any key・・・という一文が出てきたら、何か適当に文字をタイプします。

sysadminユーザーのパスワードを自分で決めて入力する必要があります。

パスワードは英数字・大文字小文字・記号を混ぜながら、10文字以上であれば受け付けてくれます。

パスワードの入力が終わったら、次にsecurity officerを作成するかどうかを聞かれます。この段階での作成は任意のため、作成したい場合は作成しましょう。

私は作成していますが、こちらもパスワードポリシーが厳しいので、複雑なパスワードかつsysadminとは別のパスワードを指定してあげましょう。

ここから先の手順は以下に記載する通りでなくても問題ありませんが、私の設定手順をご紹介しようと思います。

GUIでセットアップするかを聞いてくるので、noと入力してこのまま設定を進めます。

DDVEのネットワーク設定をします。

ホスト名(FQDN)、ドメイン名、IPアドレスを入力します。

DNSサーバーの情報を入れ、設定を保存するかどうかを聞かれるので、保存する場合はSaveと入力します。

eLicenseキーを持っている場合は、ここで入力します。(後から入力は可能なため、スキップしても問題ありません)

その他の設定をここで続ける場合は、System Configrationの箇所でyesを入力します。私はnoを押してここで終了します。

DD System Manager上での設定

ブラウザを起動し、上記で設定したホスト名またはIPアドレスをアドレス欄に入力します。

証明書に関する警告が出ますが、無視して設定をします。

DD System Managerのログイン画面が出るのでログインをします。

ログイン後はやり残した設定をしていきます。

DDOSのバージョン等システム情報が確認できます。

設定をサポートしてくれるウィザードが開始します。

まずはeLicenseの入力となりますが、今回はライセンスは保持していないため、ここはスキップします。

次のNetwork設定についてもすでにネットワーク関連の設定は済んでいるため、ここではスキップします。[NO]を押します。

次にファイルシステムの作成に移ります。

追加できるディスクが見えています。こちらを選択します。

ディスク容量を見て分かるかと思いますが、DDVEを展開した後にDDVEに対する設定ディスクを2つ(vNVRAM用とユーザーデータ用)マウントしましたが、このユーザーデータ用のディスクがここで見えてきます。

クラウドストレージへのバックアップをするためCloud Tierを使いたい場合は、ストレージを追加します。

キャッシュ機能を使いたい場合も同様にストレージと追加します。

今回はDDの持つDD Boostプロトコルを使用してバックアップが取得できるようにDDVEをセットアップしようと思います。その前段としてディスク性能に問題がないかをチェックするアセスメントを行ってもらいます。

約5分程度待ちます。

以下の通り完了しました。この環境におけるスループットやIOPS値が表示されます。

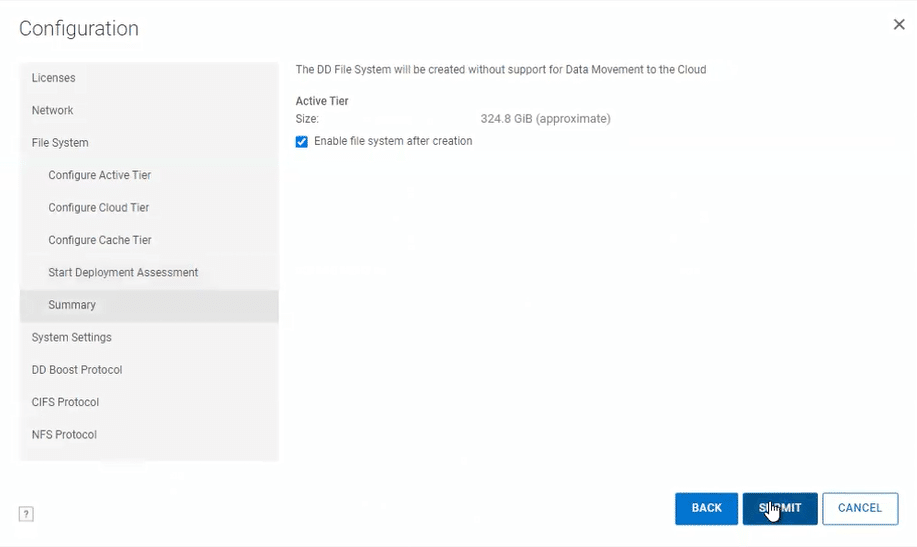

サマリーが表示されます。500GBのディスクをマウントしていますが、324Gib(約348GB)が実際にバックアップ可能なUsable領域として確保されたようです。

DDでは"GB"ではなく"Gib"で容量計算されるため実行容量を掴みづらいと思いますが、DD上でUsable領域として例えば500GBを確保したいという場合には、上でもご紹介したDDVE On Premise Installation and Administration Guideを見るとどのくらいのディスクをマウントすれば、500GBぴったりになるかの目安が書かれていますので、気になる方は見てみてください。

Enable file system after creationにチェックが入っていますが、このまま先に進むとファイルシステムが作成されます。

しばらく待つと(3分ほど)ファイルシステムが作成されました。

System Settingsではメール通知等の設定が行えますが、ここではスキップします。

上記でDD Boostを使用すると記載した通り、このプロトコルを使用するため設定を行います。

バックアップ先となる論理的な領域である、Storage Unitを作成します。任意の名前を付けてください。

またこのStorage Unitを利用できるユーザーを指定します。今回はユーザーを作成します。このユーザーは、バックアップソフトからバックアップ先としてDDを指定してディスクをマウントする際に使うユーザーとなるため、ユーザー名とパスワードは忘れないようにしてください。

ユーザー名とパスワードを指定します。

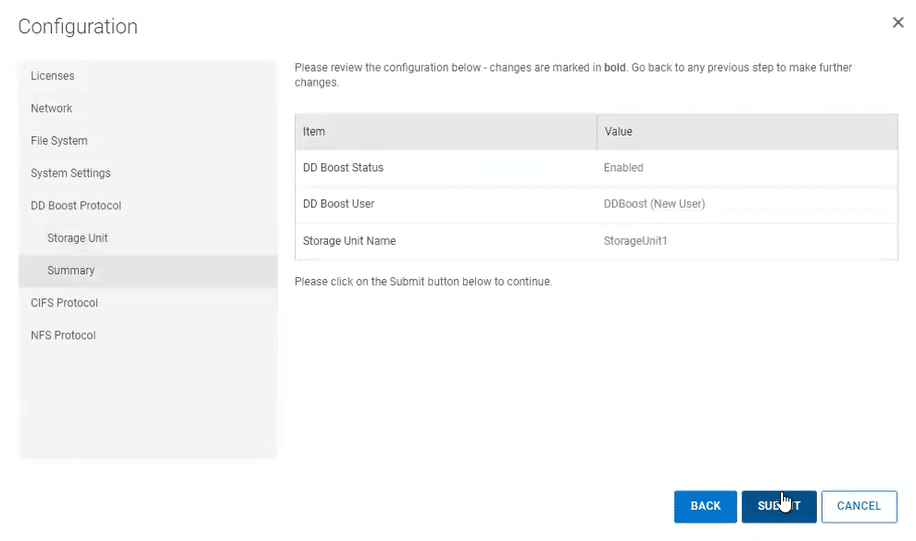

サマリーが表示されます。

タスクが完了するまで待ちます。

今回CIFSやNFSといったプロトコルは使用しないため設定ウィザードを終えます。

DD Boostプロトコルが有効に機能しているかを確認してみましょう。

DD Boost StatusがEnabledになっており、DD Boostアクセスできるユーザーとして先ほど作成したDDBoostというユーザーが確認できます。

また、先ほど作成したStorate Unitの状態も見てみましょう。

/data/col1というディレクトリの下にStorageUnit1という先ほど作成したStorage Unitが確認できます。

Storage Unitに対する設定はStorage Unitにチェックを入れて、下の画面から設定を行います。スナップショットやディスクへの変更・削除操作を不可能にするRetention Lockの設定もここから設定できます。(但し、一部設定はGUIではなくコマンドによる操作が必要です)

これで一通りの設定は終わりです。

上記では触れておりませんが、NTPサーバーの設定やメール通知設定など運用管理に必要な設定も忘れずに設定してから使うようにしましょう。

おわりに

Hyper-V版はvSphere版に比べると最初に必要となる手数が若干多いですが、DDVEのハードウェア(仮想マシン)周りの設定が済んでしまえば、あとはいつも通りのDDVEの設定をするだけなので、難しい話でもありません。

DDVEを試しに使ってみたい!という方は無償で手軽に利用できますし、上記設定はとっても煩雑に見えますが、コツを掴めば30分もかからずすべての作業を終えられるようになるような簡単なものですので、ぜひ気軽に使ってみるといいと思います!