中国・山水画の展開──南北朝時代から宋代

はじめに

山水画が「山水」を描く独立した絵画形式として成立したのは、4世紀の東晋時代である。山水画がどのようなものであるかを東晋から南朝宋にかけての隠者である宗炳が論じており、これは後に『山水訣』で王維が説いた〈山水臥遊〉の精神を踏襲するものであった。南北朝時代を生きた顧愷之、宗炳、王微によって絵画における空間表現の方法がまとめ上げられ、大小遠近法の考え方や、山水が宿す神性を描く考え方がその後も中国山水画の基本とされる。それから山水画が大きく進展するのは8世紀の唐時代である。呉道玄や李思訓、王維のような山水画家たちによって、山水画は技法の大きな発達や様式の多様化を遂げた。次に起こった大きな変革が盛唐以後の水墨山水画の成立である。輪郭線を伴う表現に限界を感じていた山水画は、水墨を受け入れることでその壁を乗り越えた。10世紀になり、山水画は傑出した山水画家たちの手によって最高の境地に到達する。

本稿では、山水画が画題として成立した南北朝時代から宋代までの展開を概観する。

第一章 山水画成立

山水画以前に、中国で山水表現が現れ始めたのは先秦時代から西晋時代である。時代が進むにつれて、山水らしく描かれるようになってくるが、基本的に図像的な表現に留まっていた。そして南北朝時代に入り、顧愷之をはじめとした著名な画家や理論家が出て、山水画につながる多くの画論が成立する。これまで単に図像的な表現に留まっていた山水の表現を主題として取り上げた絵画形式がはじめて論じられる。

山水画と画法

道家的思想を背景として成立した山水画は、山水の形を写実的に支持体に描く風景画とは違い、山水の持っている神霊を画面に写しとる、山岳や河といった自然の存在に神秘をみる中国人の自然観、神仙思想を反映して描かれるものであるとされる。顧愷之(4世紀半から5世紀初頭頃)は『画雲台山記』で山を描く際、山にいる天師の神気や神明を画面に写すことを重視しており、その後、宗炳(375年から443年)も『画山水序』で本物の山水の精神を巧みに写すことで同類の物に感応した神が山水画に宿ると説いた。

宗炳は『画山水序』で聖人賢者が山水画を楽しむ理由について論じている。山水画が実際の山水と同じ効果を発揮する理由は、まず書物と絵画の比較から検証して語られる。書物を読む際、心がけ次第で過去に滅び去ったものや綴られていること以上のことを汲み取ることができるため、形や色をそのまま写しとった山水画は書物以上に直接的に道に通じることができるという。つづいて山水画の技術的側面からこれを説明する。崑崙山は巨大であるが、数里離れて見ることでその全景を目に収めることができ、その目測的な寸法から白い薄絹の方寸に収めることが可能である。山水画の鑑賞者は画が実物にそっくりであるかのみに注目し、寸法の違いを欠点と捉えることはない。よって山水の素晴らしさは、一つの画面に収めることが可能である。本物の山水を画面の寸法に収める考えは一見、透視図法的であるが、実際は透視図法の視点が一つの位置からのものであるのに対し、こちらは山水画の中を目で巡ることができるように描く。王微は視覚の範囲に限界があることに触れ、筆によってこの制約を超えて山水の美を写すといった、単なる視覚的な景色を超えた山水画的な写実性を示している。宗炳の透視図法的な考えの他に、顧愷之は「蓋し山は高くして人は遠きのみ」と大小遠近法を示している。この時代に展開された山水画の空間表現は中国山水画の伝統として引き継がれた。

山水の変

上で見た考え方は画法として後の時代の山水画家たちに受け継がれていくのだが、これが実際に絵画に現れたのは唐時代756年である。この表現上の革新「山水之変」は、李思訓と呉道玄が起こしたとされるが詳細は不明である。ともかくこの時期に大きな革新が起こり、山水画の表現技法に著しい進展があったと考えられており、米澤は正倉院宝物の琵琶捍撥の絵からそれを説明する。《狩猟宴楽図》が山肌の表現は帯状縞模様で、画面上方につれて小さく描く古代的遠近法から脱していないのに対し、革新以降のものであるとされる《騎象鼓楽図》は墨の暈かしで山肌の陰影を表現しており、地平線を設定し、地平線に向かうにつれて山や樹木が小さく描かれるという透視図法的遠近法が使用されている。

第二章 表現の拡張

盛唐以降、王維に代表される優れた画家たちによって山水画は複数のスタイルが確立する。中でも画期的であったのが水墨画の誕生である。水墨を使う画法が山水画に影響を及ぼすようになるには、少し紆余曲折を経る必要があった。水墨山水画成立までの流れを見ていく。

逸品画風

魏晋南北朝時代から中国では人物や文学などを批評する流れがあり、絵画でも批評や評論活動が活発になった。画家を位付けして並べるものを「品第」と呼ぶ。『古画品録』で謝赫がはじめて品等づけし、唐代では上中下の三品等を更に上中下に分け、九品等とした品第が一般化する。そしてその後、九品等にくわえて少しそれまでとは趣向を変えた新しい評価軸である「神妙能」品第が生まれ、九品等を超える能力を有する画家たちにこの評価が与えられたのだが、これは筆で輪郭線を描き、彩色するという画の六法通りの伝統的な描画法をとる画家たちのみの評価に留まり、この時点ではまだ水墨を評価する考えがなかった。しかし、後に『唐画名画録』にて伝統的技法とは違う手法で素晴らしい絵画を描く画家たちを「破格」であるとし、逸品として評価する動きが起きた。

伝統的な手法を使わずに、逸品とされた画家たちが取った手法は筆でなく手足や髻で描くという手法であった。この手法を取った画家たちは必ずしも相互関係があったわけでもないのにも拘らず、描く絵画に一定の類似性を持ち、同時発生的に現れた。この逸品画風と呼ばれる制作スタイルは、王墨(王黙)が創始者とされる。当時の記録によると、王墨の描き方は近代のアクション・ペインティングに類似しており、見せることに重点を置いた大道芸人的な側面があり、即興的なイマジネーションの追求があるように見られる。

水墨画

盛唐に入り、用墨法が進歩して破墨という輪郭線のある水墨技法が王維を中心にあったとされ、その後ほどに上で説明した潑墨という技法が江南の画家たちに好まれるようになった。潑墨の墨をぶちまける手法は、これまで画家たちが単なる汚れだとして、忌み嫌ってきた滲みを表現の手法として採用する契機となった。この滲み、いわゆる「ぼかし」の手法は雨や風、煙霧などを表現する方法としてうってつけであった。牧谿作、瀟湘八景図巻の《漁村夕照図》では霧に差し込む夕日の光が、墨の濃淡によって見事に描かれている。

着彩画に代わって墨一色で描く水墨画が盛んになったのは、当時の俗世間の表面的な華美さから離れたいという山水思想と結びつき、表面的な感覚に訴える彩色を捨て、墨一色に鮮やかな色を見る感覚が人々の間で普及していったからだと考えられる。

第三章 山水様式の統合

水墨山水画の誕生を経て、五代十国時代に山水画は気の表現に留まらず描写にこだわるようになり、中原では新たな山水画様式が二人の画家によって確立した。この二人が確立した流派は、地域性となって中国山水画を東西で二分した。北宋時代になると山東省では李成を、陝西省では范寛を模倣する画家が数多くいた。この時代がいわゆる山水画黄金期である。

李成と范寛

李成は「平遠寒林」を描き、平遠山水を大成させた人物である。彼の作品は、本物はもはや存在しないという〈無李論〉が唱えられるほど発見されていない。

李成の作品の特徴は、寒林と煙霧を平遠の構図で描き、大小遠近法を採用しているところにある。《喬松寒林図》ではその特徴がよく表れており、大小遠近法によって画面の上部まで大胆に描かれている手前の寒林は冬枯れした樹林で林葬の場として使用された場所であり、又は君子を象徴する。地平線を画面のほぼ中央に設定し、水平に山林や水流が描く平遠山水が広大な空間を表現している。画面中央の平坦な山と河にかけて見られる林は煙霧に霞み、空間に広さや深い奥行きを与え、黄土丘陵地帯の広大さを描いている。

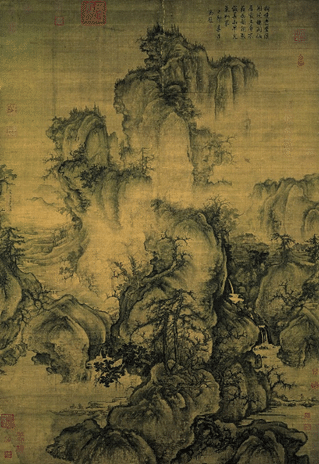

このように李成が水平方向の広大さを強調するのに対し、李成に学んだはずの范寛は高遠山水を描き、山の巨大さや崇高さといった存在感を強調するという画面を構成するという対照的な方向を目指す。范寛の《谿山行旅図》は画面の大部分に陝西の巨山を大胆に配し、画面下部に山麓を描いている。画面下部前景に小さく人物らの隊商や中景の建物を描いたり、中景と後景の間を煙霧で覆ったり、樹木の描き分けを行うことで山の得体の知れない巨大さを表している。特徴としては、描写が詳細な高遠山水で巨大な山を描いていることが挙げられる。

郭煕

後に李成と范寛ら二人の様式を折衷し、宋代華北系山水画を統合して、平遠・高遠・深遠の三遠法を打ち出したのが郭煕である。子の郭思が郭熙の言説を『林泉高致集』にまとめたことでこの画論は後世に多大な影響を残した。

《早春図》では、郭煕の理論と実践がよく見て取れる。三遠は、山下から山頂を見上げる仰角構図が高遠、近くの山上から遠くの山を遠望する水平視が平遠、山前から背後の山をのぞき見る俯瞰視が深遠であるとされ、画面中央を垂直に高遠、画面左に平遠、画面中央から右にかけて深遠の構図を描く。

郭煕の画論にはもう一つ、三大という概念がある。これは、自然景を大きく取り込み、宗炳の透視図法的考え方に山・木・人の具体的な三段階の指標をくわえ、より微細に遠近を表現する、郭煕に代表される華北系の古典様式である。渓山や林木の複雑に曲がりくねった景色を詳細に描写することは近接して見るという人の目の欲求を満足させ、重畳する山々が奥へ続くさまも可能な限り遠くまで描かれているのを見た人の目は遥か遠くまで眺めようとする。

郭煕によって宗炳の遠近法が洗練され、李成や范寛によって大成された画面構成法がされ、これらと郭煕の『林泉高致集』に記された写実・理想主義的な考えのうち理想主義的な面のみが元時代の山水画家たちに受け継がれる。

おわりに

ここまで、南北朝時代から黄金期を迎えた宋代までの山水画の展開を見てきた。まず単なる記号的な表現に留まっていた山水を主題とし、顧愷之や宗炳によって山水画の理念や空間構成の理論が確立され、次に今までの絵画の手法を打ち破り、より繊細な表現を可能にした水墨の手法の登場、そして山水の大きさを表わすための構図法を二人の画家がそれぞれ大成させ、その後一人の画家によってこれまでの山水画様式の表現が洗練、統一されたのが南北朝から宋までの山水画の展開であった。

この後の展開はというと、元時代になってから山水画は一度衰退する。明の時代に入ると、董其昌らが王維の画論を持ち出したりすることで、山水画を文人画の領域に持ち込んだ。そして清時代になると、山水画は完全に衰退したのだった。

参考文献

岩波書店編集部編(1957)『山水画 (岩波写真文庫) 中国』岩波書店.

馬驍著(1983)『中国山水画の描法』日貿出版社.

河野道房著(2018)『中国山水画史研究 : 奥行き表現を中心に』東京 : 中央公論美術出版.