Canva✖️知育菓子✖️Pixicadeでわくわくゲーム作り

なんとワクワクなタイトルでしょう🎶

それもそのはず、Canvaもねりキャンワールド(知育菓子)もゲームも子どもたちがとっても好きなツールだから⭐️

そりゃあ、3つ使ったら楽しさも倍増でしょう😆

ということで、さっそく私自身がワクワクしながら授業計画を立ててみました🎵

⭐️授業計画

自立活動

自立活動ってなんじゃい?って思われる方もいますよね。

特別支援学校や特別支援学級では、自立活動を行うことが義務付けられているのです。

各教科・道徳科・外国語活動・総合的な学習の時間・特別活動・自立活動っていう感じです。

自立活動では、個々の実態や目標に合わせて、6区分27項目をそれぞれ関連づけて指導を行います。

詳しくはこちらを参照してくださいね。わかりやすく記載されています。

↑ こちらの書籍もおススメです。

ようは、教科などを勉強する前の土台を作る学習が自立活動です⭐️

お花で言うと、根っこの部分にアプローチする学習です🌷

1本1本お花も違うように、1人1人子どもも違うので、目標や指導する内容もオーダーメイドで組み立てます🎵

今回の授業を行うAさんとBさんの実態はこんな感じ

生徒の実態

Aさん

(得意なこと・好きなこと)

・絵を描くことや作ることがとっても上手。

・ゲームで遊ぶことが大好き。

(困難なこと・苦手なこと)

・時々衝動的になったり、「分からない」とすぐに考えることを諦めてしまうことがある。

・お友達との関わりが少ない。

Bさん

(得意なこと・好きなこと)

・とっても面倒見がよく、お友達をいつも助けてあげる。

・経験したことがある活動には、意欲的に集中して取り組む。

(困難なこと・苦手なこと)

・はじめての活動に参加したり、自分で何かを決めたりすることが苦手。

・負けることに抵抗感があり、ゲームには参加したがらない。

そして、そんなAさんとBさんの自立活動のねらいはこちら

自立活動のねらい

Aさん

・理想のゲームになるよう、試行錯誤を繰り返しながら粘り強く作品作りに取り組む。

・自分の思いを友達や教師に伝え、協力しながら作品作りに取り組む。

(心理的な安定・環境の把握・コミュニケーション)

Bさん

・ゲームのキャラクターをCanvaのイラストの中から選んだり、選んだキャラクターをねりキャンワールドで再現したりする。

・はじめてのことに挑戦し活動の幅を広げる。

(心理的な安定・環境の把握・身体の動き)

AさんとBさんの自立活動のねらいにアプローチする授業で使うのは、子どもたちに大人気のこちらのツールです🎶

題材(ツール)の説明

では、それぞれの題材?ツール?を簡単にご紹介しますね。😃

その1☝️ Canva

Canvaはこれまでもご紹介してきた通り、豊富なテンプレートと素材を活用して、簡単にデザインを作成できるオンラインツールです。🎨

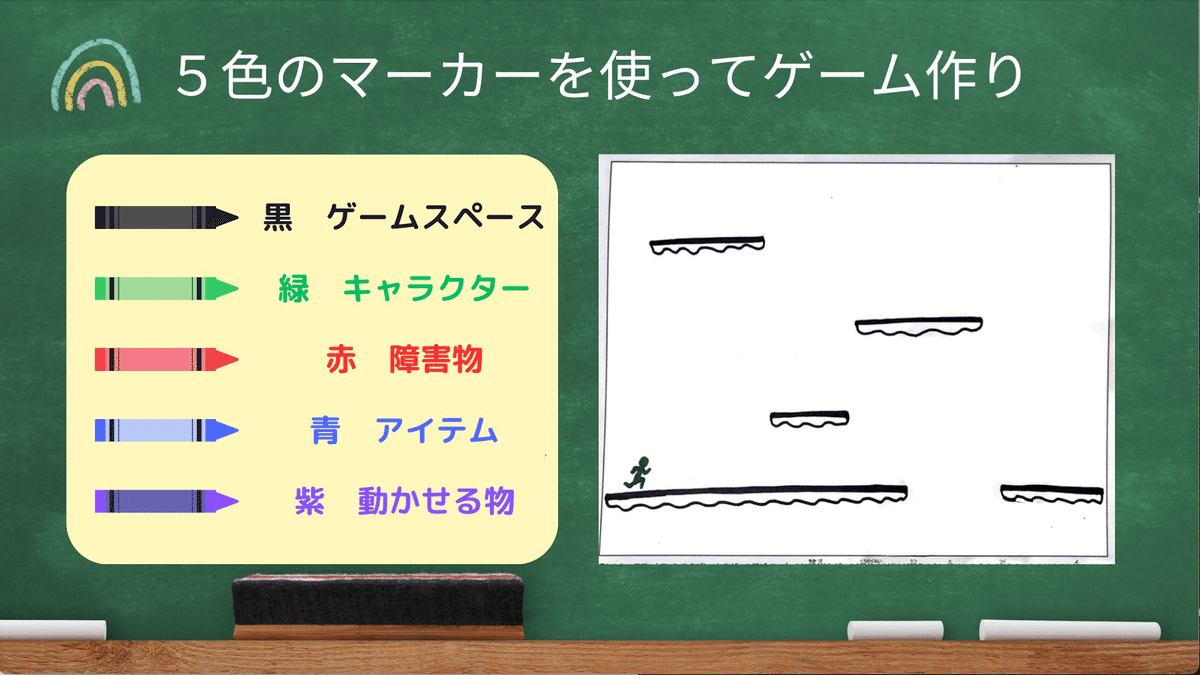

その2✌️ Pixicade

Pixicadeはカラーマーカー5色でゲームステージを描いたものを写真で専用アプリに取り込むだけで、ゲームを作ることができるモバイルゲームメーカーです。📱

その3☝️✌️ ねりキャンワールド

ねりキャンワールドは、子どもの頃、どれだけ買って練って食べたか…。「ねるねるねるね」を販売しているクラシエさんから出されている知育菓子(簡単に説明すると、粘土のように扱えるソフトキャンディ🍬です。)

今回はこちらの3つのツールを使ってAさんとBさんのねらいに迫ります。

⭐️授業実践

1時間目

・導入(説明)

Bさんは、以前Aさんが作ったゲームをAさんと一緒にしたことがあるものの、ゲーム作りは今回が初めてでした。

ということで、早速Pixcadeについての説明からはじめました。

こーんな風にゲームが作れるんだよ〜と伝えると…

Aさんは、1年間継続してPixicadeによるゲーム作りを行なってきたので「知ってます🙂」といった感じ。

一方、Bさんはというと・・・

「やりたくない🤨」と一言

そうだよね、初めてのことは不安だよね、、、と思いつつ

「でも、今回は普通にゲームを描いて作るんじゃなくて、ねりキャンワールドを使って作るよ!」とクラシエさんのホームページを見せて伝えたところ

「やる!✨」と即答😆

す、す、すごぉい!お菓子の力ってすごすぎる😳

もちろん、Aさんもいつも以上にやる気満々になっていました🎵

・Canvaでキャラクターデザイン

じゃあ、さっそく、ゲームのキャラクター作りから始めようか。

Aさんはゲームステージを作ってね。

Bさんは、アイテムやキャラクター、障害物をデザインしようか🎵

画用紙で描いてもいいし、Canvaのイラストから選んでもいいよ。どっちがいい?

と聞くと…

「Canvaで作りたい!」と即答のBさん。

これまでも、Canvaは授業で活用してきたので、使い方に慣れているBさん。

色々なことに慎重なBさんでも、Canvaを使うとぐっとデザインのハードルが下がるんだよね🎵

で、BさんがCanvaで選んだイラストがこちら。

たくさんのCanvaのイラストの中から、なかなか選択できずにいたけど、実は心の中では決まっていたBさん。

すこし背中を押してあげると、ちゃんとに指をさして決めることができました。

2時間目

・ねりキャンワールドでキャラクター作成

実は前回の授業から1週間ぐらい経過してしまっていたので、この1週間生徒たちからは「まだやらないの?」「いつやるの〜?」と授業のおねだりの声が。

他の授業ではめったにない反応に、嬉し戸惑う私😅

さて、待ちに待ったねりキャンワールドでのキャラクター作りの開始です。

Aさんは何を作りたい?

Aさん「敵キャラ(障害物・赤)を作りたい」

OK🎵

Bさんはどうする?

Bさん「キャラクター(緑)を作る!」

OK🎵

じゃあ、アイテム(青)はたくさんあるから2人で作ろうか。

動かせるもの(紫)はBさんが色を混ぜて作ってくれる?

と言った感じで製作は分担して行いました。

Bさんは、キャラクターをCanvaのデザインを見ながら、一生懸命作りました🎵キャラクターは緑色じゃないとだめなんですが、赤のリボン🎀をつけておしゃれに。写真だと見えにくいけど、髪の毛も付属の道具を使って細かく再現✨

その他、ねりキャンワールドのトレイの型も使ってみました。

トイレの型が色々あることにびっくり😳 知らなかったぁ〜

さすが、クラシエさん。子どもたちが喜ぶ工夫がたくさんです☺️

3時間目

・ねりキャンワールドをステージに配置

さーて、いよいよステージの上に作ったものを置いてみよう🎵

クリアファイルは新品を使用。アルコール消毒もして、衛生面に配慮しました。

とっても可愛いゲームステージになったね🎵

まずは、iPadで撮影した写真を取り込みます。

うまくPixicadeが反応するかなぁ・・・

みんなドキドキ💓

取り込みは成功!!やったー🤩

あれ?でも緑のキャラクターが上手く動かないね…

なんでかなぁ?

Aさん「赤のリボン🎀が原因じゃないかなぁ」

黄色に変更してみようか。

Bさん再度黄色いリボン(小さめ)をつけてみて…

今度はうまくいったかも!

黄色いリボンももかわいいね😆

キャラクター(緑)、障害物(赤)、アイテム(青)、動かせるもの(紫)、ステージ(黒)以外の色は使っても大丈夫なのかもしれないね。

これも試行錯誤した上で得た知識。

・Pixicadeでゲーム作り

読み込み完了⭐️

さあいよいよゲーム開始だ〜

ここからはAさん、お手のもの。これまでしてきた学習を活かしてゲームを面白いものに仕上げていきます。

Aさんが考えながら作成したゲームがこちら。↓

ゲームがあまり好きではないといっていたBさんも、自分で作成したキャラクターを動かしながら、粘り強くゲームに取り組んでいました。

自分で作ったキャラクターが動くって、嬉しいよね❤️

Bさん「どうしたらクリアできるのかなぁ🧐」と、Aさんがゲームをする様子を熱心に見つめて研究。

ゲームが嫌いと言っていたBさんが、すごく意欲的!!!😆

うまくなりたいって気持ちって大切だよね✨

実は先生もゲーム得意じゃないんだぁ。

だって、なかなかクリアできないんだもん…😅

結構ゲームって目と手を協応させながらプレイしないといけないんですよね。

右手と左手、指先、頭もフル稼働させなきゃならないし、試行錯誤しながら粘り強く取り組まないとクリアできないということに改めて気づきました🤯

あれ?これって今教育に求められていることでは?!

ゲームって実は教育にも役立つかも〜🎮

作っている間食べるのを我慢していたねりキャンワールドは、アプリに取り込んだ後で、美味しくいただきました😋

これが楽しみだったんだもんね🍬

4時間目

・改良版の作成

放課後、先生たちにもプレイしてもらいました😆

すぐにクリアできる先生、なかなかクリアできない先生。

やはり、先生によってもゲームの得意不得意はありますよね。

先生方から良かったところや改善点など意見をいただきました。

「むずかしい」というBさんからの意見ももちろん反映。

程よい難易度のゲームを作成するって、結構むずかしいんだなぁ…

ゲームを作っている人たちを尊敬しちゃいます🫡

こんな感想だったよ〜とAさんにフィードバック。

紫色(動かせるもの)が今回は上手く活かせなかったかもしれないね。紫色(動かせるもの)の奥に青(アイテム)が置けるとよかったかもね。

パワーアップツールを使うことで、もう少し簡単にクリアできるようにならないかなぁ?

私からの問いかけに、Aさんが考えて、改良したゲームがこちら↓

Bさんや先生たちの意見を参考に改良して、さらに面白いゲームになりました。😊

⭐️まとめ

AさんもBさんもとっても熱中してゲーム作りに取り組んでいました。

授業を通して2人にこんな変化があったかなと思います。

Aさん

・障害物などの創作やゲーム作りを通して、楽しみながら論理的に思考することが

できた。

・授業を通してお友達と関わることができた。

Bさん

・自分でキャラクターやアイテムを選択することができた。

・苦手な活動、初めての活動に意欲的に取り組むことができた。

Bさんは、何と、ねりキャンワールドのパッケージをお家に持って帰ったようで、「これ買って🎵」とお願いされたと、お母さんが笑いながら教えてくれました。

そして、AさんBさんからは「次いつするの?またやりたい!」と言われて嬉しい限りです。😆

今回、Canva・知育菓子・Pixicadeを使った授業を行ってみて、3つのツールには子どもたちのやる気や意欲を引き出す魅力、そして子どもたちの能力を引き出す力があるなぁと思いました。

また、一緒に楽しい授業しようね⭐️

これだから、教師は大変だけどやめられないのよね〜と思う私なのでした😊

ワクワクする授業、楽しみながら成長できちゃう授業をもーっと考えるぞ💪💪

私も楽しみながらたくさん勉強しよ〜✨

今回の実践は、MIEE Education dayで行われた、「ひな祭りをCanvaと知育菓子で祝おう!」で吉川牧人先生に教えていただいたことと、鈴谷大輔先生が代表を務めるType-Tで発表させていただいた実践を掛け合わせて授業を考えました。

改めて、様々な学びの機会をいただき本当に感謝です🙏

そして、たくさんの気づきを与えてくれる生徒のAさんとBさん。noteに実践を載せることを承諾してくださった、AさんとBさんの保護者の皆様、実践に協力してくださった先生方にも感謝です。

ありがとうございました。