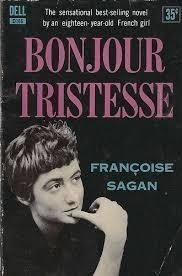

河野万里子訳・F.サガン「悲しみよこんにちは」

ものうさと甘さが胸から離れないこの見知らぬ感情に、悲しみという重々しくも美しい名前をつけるのを、わたしはためらう。

巻頭にポール・エリュアールの詩「今ここにある生」が引用されており、上記はそれに続く第一部第一章の書き出しである。

昔夢中で読んだサガンはすべて朝吹登水子さんの訳だった。今回は河野万里子さんの訳。最近サガンの半生を描いた映画を観たことがきっかけで、「悲しみよこんにちは」を読み返したくなったのだ。

「悲しみよこんにちは」はサガンが18歳の時の処女作で、出版社の予想に反して爆発的に売れ、彼女を一躍時代の寵児へと祀り上げた。

わたしも丁度そのくらいの年齢でこの作品を手に取り、途中で手放すことができずに一気に読破したのだが、何がわたしをそこまで夢中にさせたのだろう。

当時を振り返って理由をあげてみる。

★自分の日常とかけ離れた、フランスという異国の裕福な人達の物語だということ。翻訳文は時に読みにくく感じる部分もあったが、フランス文学を読んでいる感(笑)がたまらなかったという記憶がある。(河野万里子さんの訳はかなり現代風に読みやすくなっていると感じた。)

★ヒロインが同じ年頃の少女であり、自由奔放な小悪魔っぽい言動が魅力的であったということ。思春期の少女にありがちな恋や愛、セックスへの憧れや渇望、不安定な精神、残酷さ、常識的な大人への反抗心など、共感できる部分が多かった。つまり共感と憧れだろうか。

まあ、こんなところだろうか。

今回読んでみてまず気が付いたのは、自分が既にヒロインの少女目線で読んでいなかったということだ(苦笑)。当然と言えば当然だけれど。

避暑地の別荘での出来事。遊び人の父レイモンが半分玄人のエルザと遊ぶのは許せても、知的でエレガントなアンヌと結婚するのは許せないセシル。ボーイフレンドのシリルとエルザを巻き込み恐ろしい計画を立てる。

かつてのわたしは、悲劇的なラストに軽いショックを覚えながらも、どちらかというと悪事の甘みに酔っていた感覚がある。

では今はどうかと言うと、アンヌに対して感じる部分が多くなったと思う。

全面的にアンヌの側に立つ訳ではなく、アンヌに関する叙述に対して思うところが格段に増えたということだ。

★知的でエレガントで容姿端麗なアンヌが、軽い頭の遊び人を選んだということがまず間違いではなかったか。しかし、いい歳の大人が愛さずにいられないほどレイモンが魅力的だということかな。

★レイモンを手に入れるために周到に計画した感じが随所に読み取れる。というのはセシルがそれを感じていたことを窺わせる叙述が多いからだが)そこは好感がもてなかった(ここではセシル側に立ってしまった)

★セシルに対して口うるさい。良識を振り回し過ぎ。(これもセシル側)

★しかしながら、アンヌの行く末は哀れだ。レイモンに裏切られたことの悲嘆は想像に難くない。そして、死は軽く流せるものではない。それなのに・・ああそれなのに、レイモンとセシルの父娘は軽く悲しんでから、また新たな恋へとダンスのステップを踏むのだ。

2番目に今回特に感じたのは、サガンの物語を紡ぐ力とお洒落なセンスだ。多分昔に読んだ時も、意識せずしてその魅力に引き込まれていたと思うが・・・。

朝水訳は手元にないため、今回の河野訳で抜粋すると、冒頭は前述の通りだし、ラストはこうだった。

ただ明け方、パリの車が流れていく音だけを聞きながらベッドにいると、ときどき記憶がよみがえる。夏がまた、すべての思い出を連れてやってくる。アンヌ、アンヌ!闇のなかで、わたしは彼女の名前を、低い声で、長い間くり返す。するとなにかが胸にこみあげてきて、わたしはそれをその名のままに、目を閉じて、迎えいれる。悲しみよ、こんにちは。

悲しみまでもお洒落だ・・・。

次は昔公開された映画も観てみたいと思ったが、これは少々困難かもしれない。