書道のすゝめ 後編

はじめに

前編を読んで書道がどんなものかぼんやりとお分かりいただけたでしょうか?

「まだだよー」という方はこちらからどうぞ。

後編では、私が専門とするジャンルである漢字作品に絞って作品の鑑賞ポイントや師匠に仕込まれたテクニックについてお話できればと思います。

これを読めば展覧会でドヤ顔できること間違いなし!

1.臨書と創作

漢字作品には「臨書」と「創作」の2つのスタイルがあります。

簡単に言ってしまうと臨書は模写、創作は作者オリジナルの書風です。

臨書のコピー元として使われるのは古代の中国で活躍した書家が書き残した作品で、「法帖(ほうじょう)」として本にまとめられ現代でもごく普通に出版されているものです。

さらに臨書はコピーの度合いに応じて次の3つのパターンに分けることができます。

【形臨】

筆遣いや字形の完全コピーを目指して書く。基本の練習にも最適。

【意臨】

オリジナルの作者の意図をくみとり、エッセンスを取り入れつつも自分なりに書く

【背臨】

オリジナルが書かれた当時の時代背景やテクニック面を頭に叩き込んだ上でコピー元を見ずに記憶だけで書く

この中でポピュラーなのは形臨や意臨です。

作品を見ても模写かオリジナルか見分けられないよ!という方に朗報です。

作品の最後(左端または左下)にご注目。

ここには落款(らっかん)という作者のサインを入れるのですが、臨書作品であれば「○○臨」、創作作品であれば「○○書」と書かれています。簡単ですね!

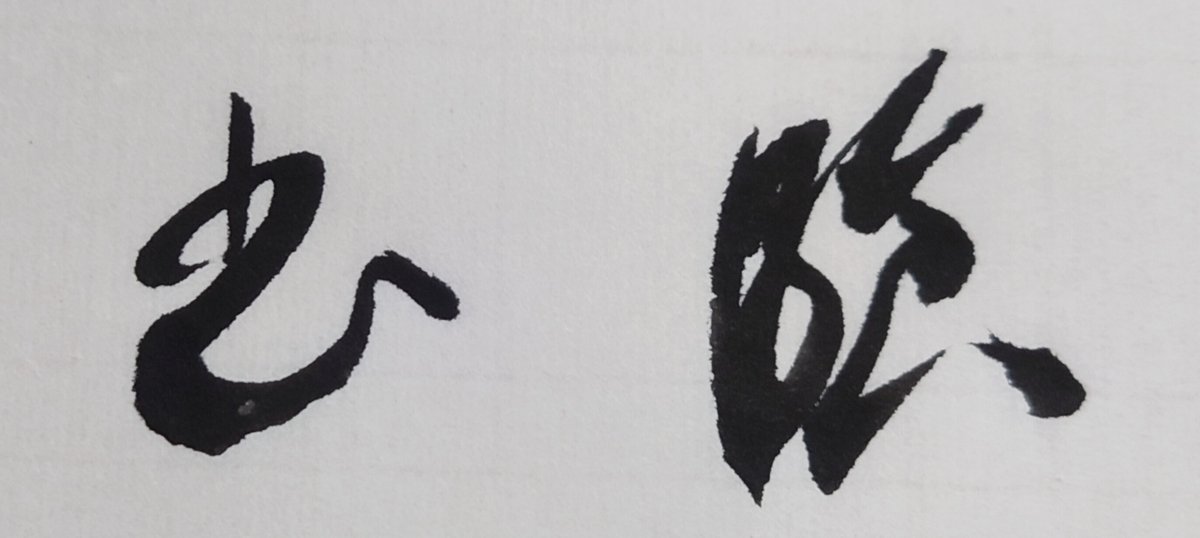

「え」みたいな字ですがこれは崩した「書」です。

臨書と創作の違いがわかったところで、ここからは漢字作品のどんなところを見ればいいのか簡単に解説していきます。ポイントは次の6つです。

・どんな道具で書いてるの?

・書体とテイストの違い

・内容と書風のリンク

・流れを感じる

・リズムや呼吸を感じる

・白と黒のコントラストを味わう

「えっ、6つも…?」とお思いでしょうが、しばしお付き合いくださいませ。

2.どんな道具で書いてるの?

書道には「筆墨硯紙(ひつぼくけんし)」という言葉があります。文字通り、書道で使う筆・墨・硯(すずり)・紙を指す言葉で、4つまとめて文房四宝と呼ぶこともあります。

特に筆・墨・紙の3つは種類が多く、組合せ次第で幅広い表現をすることができます。

まずは「この作品はどんな道具で書いたのかな?」と想像してみるのがオススメです。

(1)道具いろいろ

■筆

・剛毫(ごうごう)…馬やタヌキなど硬めの毛

掠れが出やすい。力強い書風やシャープな線の楷書向き

・柔毛毫(じゅうもうごう)…ヤギなど柔らかい毛

たくさんの墨を含むので長く続けて書くことができる。行書や草書向き。

ふにゃふにゃしやすいのでコントロールにちょっとコツがいる。

・兼毫(けんごう)…柔らかい毛と硬い毛のミックス。何でもいけるオールマイティな筆。

他にもクジャクの羽や藁などでできた変わり種の筆もある。

■墨

・淡墨(いわゆる薄墨)

紙とのコントラストが小さいので柔らかさや優しい印象を与える。

ふわっとした煙や霞のような表現ができる。

・濃墨

紙の白とのコントラストが強く出る。インパクトが強く目を惹きやすい。

粘りが強くやや伸びにくいため、力強い掠れの表現を出しやすい。

■紙

・滲みやすい紙

エッジがふわっとした柔らかな線や太く迫力あるいは温かみのある線を表現するのに向く

・滲みにくい紙

シャープなエッジを持つ線やキレのある線を表現するのに向く。

3.書体とテイストの違い

漢字作品に使われる主な書体は5種類あります。

その中でも特に多いのが楷書・行書・草書の3つで、ルーツが同じである行書と草書に限っては1つの作品の中で混ぜて書いてもOKというルールがあります。(まとめて行草体ともいいます)

それぞれどんな書体か見てみましょう。その書体ができた時代が古いものから順番に並べています。

また、読みやすさの星の数は私の独断と偏見です。

(1)篆書(てんしょ)

読みやすさ★☆☆☆☆

象形文字の面影がある

秦の始皇帝の時代に公式文書などで使われた文字。

権威付けのためということもあり装飾性が強い。

字形が少し縦長タイプや、はんこ用の石に彫りやすいよう形を整えたタイプなどいくつかバリエーションがある。

象形文字から現在私たちが書く漢字の形へ進化している途中の文字のため読みにくいが、デザイン性が高く形がとても面白い。

現在も会社印など重要な印鑑に使われている書体。

(2)隷書(れいしょ)

読みやすさ★★★☆☆

払いがおしゃれ

篆書を文書に書くのは大変だったようで、より早く書くのに向いた文字が定着して広まった。

木簡(木の板)に書くため、縦方向に走る木目に邪魔されにくいよう全体的にやや横長で平べったい形をしている。

逆筆という書き方で書き出しを丸めたり、波磔(はたく)という横向きに払う装飾があるのが特徴。

装飾の度合いに応じていくつかバリエーションがある。

現在は看板や会社のロゴによく使われている。

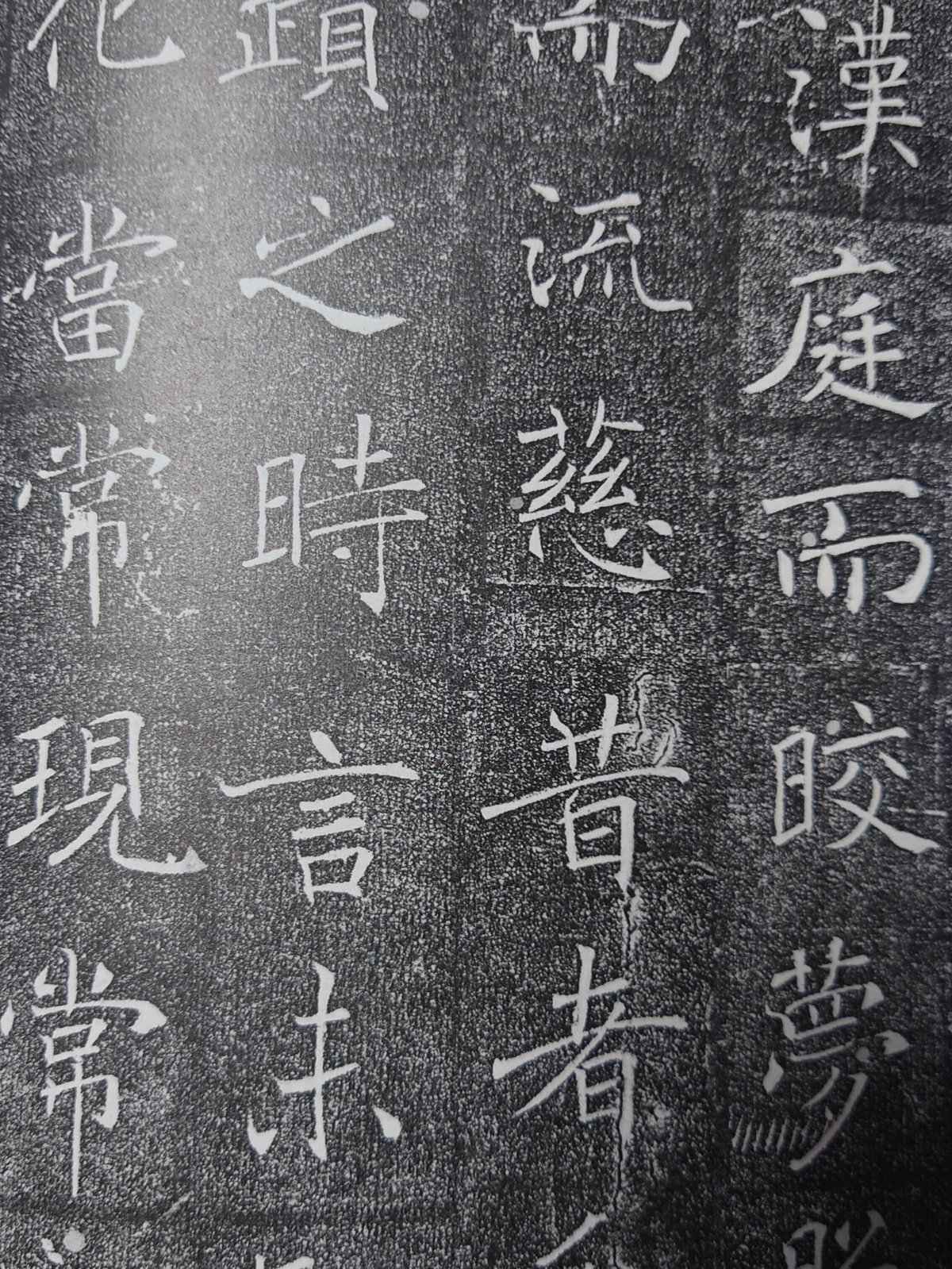

曹全碑より

(3)草書(そうしょ)

読みやすさ★☆☆☆☆

もはや原型が行方不明

隷書の早書きから生まれたカジュアルな書体。

基本的な崩し方はあるものの、書家によって書き方の差が大きくバリエーションも多いので、かなり読みづらいものもある。

中にはその字がその漢字なの…?というものもあったりする。

一部の漢字や部首(ごんべん等)は中国本土で使われる簡体字の元になっているので、草書が読めると簡体字もちょっと読めるようになる。

(4)行書(ぎょうしょ)

読みやすさ★★☆☆☆

手書きでもこうやって書く人いるよね

草書と同じく隷書の早書きから生まれた書体。歴史的には草書に比べてフォーマルな書体とされた。中学校の書写で習う書体。崩し度合いの弱い行書から、より草書に近い行書まで色々バリエーションがある。草書に比べると原型をとどめているのでやや読みやすい。

(5)楷書(かいしょ)

読みやすさ★★★★★

隷書が書かれていた頃から存在していた。

定着したのは後の時代になってからなので、意外にも(?)一番歴史の浅い書体。

「真書」ともいい、真書と草書を両方並べて書いた中国版いろは歌のような「真草千字文」という古典もある。

いわゆる「崩していない字」なので最も読みやすい。

現在フォントで目にする漢字とは少し違う書き方をするものや、一部旧字体のような画数の多い文字を使うこともある。(例:帰→歸/学→學 など)

ほんの少しの差でバランスが崩れて見えやすいため、実は書くのが一番難しい書体。

楷書は誰が書いても全部同じではありません。

古代中国の書家の字を比べてみてもこれだけ差があります。

縦長でスタイリッシュかつクールな楷書がこちらの九成宮。

「澗」や「月」など縦の画が2本向かい合っている漢字に注目です。真ん中あたりが少しくびれた形になっています。

この書き方は「背勢(はいせい)」といい、緊張感や厳しい印象を与える書風です。

次はどっしりとした重厚さを感じるタイプの楷書です。

冒頭の「國」や「開」の縦2本の画にご注目。九成宮とは逆に外側に膨らんでいます。この書き方は「向勢(こうせい)」といい、穏やかでおおらかな印象を与えます。

次は個人的にイチオシの、しなやかでおしゃれなタイプの楷書です。

線が細く、少し行書のテイストも混じっています。

楷書でありながら多彩な筆遣いが魅力的です。

最後はちょっと癖の強いタイプ。

牛橛造像記(ぎゅうけつぞうぞうき)/作者不詳

角を強調した特殊な書き方をするタイプの楷書です。力強さを感じさせるかっこいい書風です。

インパクトも大。

ちなみに元は石窟寺院に掘られている文字で、巻物のような形で残っているわけではありません。

こうして現代に残っているのは魚拓のように彫り跡をとった「拓本」というものです。そのため白黒が反転しています。

4.内容と書風のリンク

書道には基本的なセオリーやテクニックがいくつかあり、それらを自由に組み合わせながら作品を書き上げます。

同じ曲でも歌い手によってテイストが変わるのと同じで、書道の作品も書き手によってタッチや解釈、表現方法に違いが現れます。これが作風や書風と呼ばれたり、センスとして作品に現れる部分です。

また、この書風は作者の師匠や推し書家の書風に影響を受けやすいところでもあります。

■内容と書風のリンクの例

例1) 内容:花鳥風月を愛でるような穏やかな詩

・全体的に丸みを持たせた字形

・掠れを減らした静かで穏やかな筆運び

→穏やかさや温かさ・素朴さを表現

例2)内容:激しい感情や風雨が吹き荒れる様子を詠んだ詩

・太い線で直線主体の硬さを感じさせる字形

・掠れを多用する

→動きの激しさや強さを表現

音楽に例えると歌詞の内容とメロディの流れや曲のテイストを一致させる感覚に近いかな?と個人的には思っています。

この例はあくまで一例なので、これが正解というわけではありません。絵や音楽と同じで正解はなく、解釈は作者の数だけあると言っても過言ではありません。

作者がその文字をどう表現しようとしているのかは千差万別。

それを踏まえて詩の内容や文字と表現とのリンクに注目してみると面白いですよ。

私の師匠は「良い作品は書き出しから最後の文字まで表現が首尾一貫している」とよく仰っています。

私は未熟者ゆえ実際に書くとなかなか思い通りにいかないことの方が多いのですが笑、やはり上位入賞されている方の作品には芯が一本通っており、コンセプトや意志の強さ、気迫のようなものをはっきりと見て取ることができるケースがとても多いです。

5.流れやリズムを感じる

(1)文字の流れ「筆脈」を感じる

文字の中の画と画(点画/てんかく)や、ある文字の最後の画とその次の文字の最初の画にご注目。点画どうしのつながりはどんな風に見えるでしょう。

何も線がないのに一気に書いたように感じたり、何となく繋がっているように感じませんか…?

これが筆脈です。この筆脈によって文字の中や文字同士の流れを表現します。さらにもう一歩踏み込むと、「筆脈が繋がっているからこの人はこの文字からこの文字まで集中して一気に書いたんだな」と見えないものまで感じ取ることもできるようになります。

この他にも、ストロークと次のストロークの間が線となってはっきり見える(見せる)タイプの書風もあります。書いている過程で偶然そうなってしまうこともあるのですが、意図的にやると流れをより強調した動きの激しい表現にもなります。

点画や文字同士が実線で繋がっているタイプ

また、この筆脈は行草体だけでなく楷書にも存在します。

(2)形から流れを感じる

行草体では文字の形から流れを感じることもできます。

偏と旁(つくり)のバランスをわざと崩し、右上がりあるいは右下がりに見せることで縦方向へ流れる推進力を生み出すのです。

反対に、この偏と旁をまっすぐ横並びにしたり、横向きの画をまっすぐ一直線にして主張の激しいものにしてしまうと流れが止まって見えやすくなります。

6 .リズムや呼吸を感じる

(1)墨継ぎ

墨継ぎとは、作品を書く時に筆に墨をつけることです。音楽でいうとブレスに相当します。

特に掛け軸のような長い作品を見ると分かりやすいのですが、少し離れたところから作品を見ると、墨の量が多いところと少ないところで差があります。

書き出しは墨が多く、だんだん少なくなってきてたかと思うとまた墨が多くなる…この繰り返しによって作品にリズムが生まれます。墨継ぎは流れを一旦断ち切ってしまう上に文字が目立ちやすくなる行為でもあるため、作品づくりにおいてはどこで墨継ぎをするのかは書く人のセンスが問われるポイントでもあります。(断ち切れたように見せないためにしれっと元の流れに復活させる裏技も一応あります笑)

また、中には線を細くすることで一度の墨継ぎでかなり長く書き続けるいわばロングトーンのような書き方をする書家もいます。

(2)大小

行草体は文字に大小の差をつけることでもリズムを表現できます。

私は画数の少ない文字を小さめ、画数の多い文字を大きめにするという手法をよく使います。

「画数が多い文字だけど小さく書きたい!!」

作品や課題を書いていて割とよく直面する問題なのですが笑、複雑で大きくなりやすい画数の多い文字は草書体にして簡略化し画数を減らすことで文字を小さくコンパクトにしています。

この文字の大小によって、作品の中(特に行間)の余白がうねるように変化する効果を生むことができます。

作品を見る時は文字だけでなく余白にも注目です。

同じ「樹」という文字ですが、草書の方が簡略化されて画数が減った分シンプルですよね。

シンプルなので、小さくコンパクトにしても文字が潰れにくいのです。

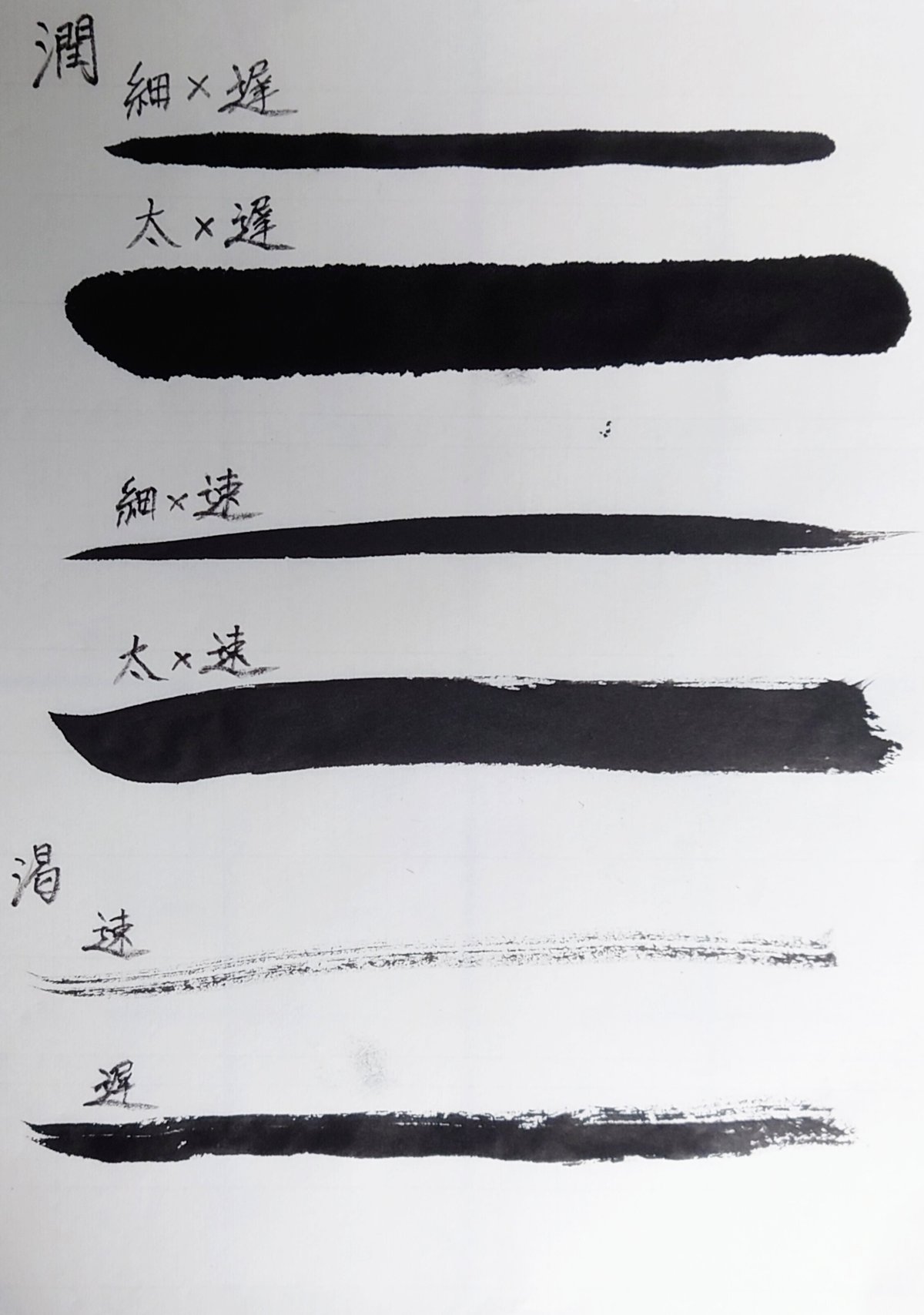

(3)遅速(ちそく)と線質

筆を動かすスピードのことを遅速あるいは緩急といいます。

これを感じ取ると、実際に作者が書いている場面に居合わせた訳ではないにも関わらず、その作者がどんな筆遣いで書いたのかを想像できるようになります。

筆の穂(毛の部分)に含ませた墨は、重力によって毛先の方へどんどん集まって落ちていきます。

(濡れた髪のままじっとしていると毛先からどんどん水が落ちてきますよね?それと同じ状態をイメージしてください)

墨継ぎしたての墨をたっぷり含んだ筆で色々な線を書いてみましょう。

ゆっくり書いた線はどんどん墨が供給されるため、どちらも線のエッジが滲んで広がりシャープさよりは丸みや温かみのある感じの線となります。

細い線でも存在感バッチリです。

では反対に速く書いてみましょう。

こちらは墨が穂先に供給されるよりも筆の動きの方が速いため、シャープなラインをもつ切れ味のある線となりました。

では今度は墨が残り少なくなった筆ではどうでしょうか?同じように速いバージョンと遅いバージョンで書いてみます。

速い方は墨の残りが少ない上に供給も追いつかないため、カサカサの線になってしまいました。もはや虫の息です。

一方、遅い方は辛うじて残った墨の最後の一滴まで使い切る、最後の一息って感じのパワーがありますね。書き方次第ではもう1文字くらいいける気もします。

残り少ない墨ではあるものの、筆跡が比較的はっきりと残ります。

このように、筆に含ませた墨が多ければ滲みすぎないように速く、墨が減ってきたら徐々にスピードを落とし、最後の最後はカサカサにならないよう更にゆっくり書いて、次の文字で満を持して(?)墨継ぎ…!という感じでリズムを作っていきます。

線の状態を見て作者の筆のスピードや筆遣いをぜひ感じ取ってみてください。

7.白と黒のコントラスト

意外や意外?余白も書作品にとっては大切な作品の一部です。

書道では文字の形そのもので表現するだけではなく、「紙の白を墨の黒で切り取る」ことによってコントラストをつけ、文字ひとつひとつや作品全体の明暗をコントロールしています。

コントラストに関わる大きなポイントは次の2つ。

太細(たいさい)・潤渇(じゅんかつ)です。

(1)太細(たいさい)

文字通り、線の太い/細いを指すテクニックで、文字の大小とも少し関係しています。

文字の中に含まれる余白にご注目。

太く書くと文字の中の余白は少なめになり、文字単体で見た時にその文字は暗く見えます。

その代わり、文字の外側の白さが際立ちます。

今度は細く書いてみましょう。

文字の中の余白が多くなり文字が明るく見えるかと思います。

文字自体が明るいので文字の外側にある白とのコントラストは弱まります。

このため、私の場合は文字の外側の明るさを生かしたい太い文字の時には文字を小さく、文字そのものの明るさを活かしたいときは細めの線で大きく書き、さらに文字の形も工夫して空間を大きく取るような書き方をしています。

さらに、1文字の中でも太細を変化させたりします。

例えば偏と旁がある漢字を書く場合、偏の方を太く強めに、旁の方を細く軽めに書きます。

私の師匠である金山耕丈先生の作品

風景を眺めたときに、遠くのものは淡く、近くのものははっきり見えますよね?それと同じように、1文字の中に遠近感を作り出すことで平面の作品でありながら立体感を生むこともできるのです。

(2)潤渇(じゅんかつ)

墨をたくさん含んだ線を潤筆、あまり含んでいないかすれた線を渇筆といいます。

潤筆はどっしりとした存在感があり、紙の白とのコントラストもくっきりとしています。また、どっしりとしているのでどちらかといえば落ち着いた静的な表現にもなります。

渇筆はかすれているため淡く軽やかさがあり、コントラストは弱めです。

その一方、動きの激しさを感じさせるため動的な表現となります。あまり多用しすぎると作品全体が騒がしくなりやすいため、意図的にそうするのでなければ控えめにするのが賢明です。

この潤渇は単純に筆に含ませる墨の量だけでなく、筆のタイプや紙のタイプ、墨の濃度や筆圧にも左右され、色々な要素が複雑に絡んでいます。

冒頭の筆墨硯紙や筆の遅速と合わせてじっくり観察してみると面白いかと思います。

余談ですが、製造されてからあまり日が経っていない新しい紙は墨をとてもよく吸うためすぐにかすれてしまい、墨量のコントロールがちょっと難しいです。

本格的に書道をする人は買った紙をすぐに使わず落ち着くまで2~3年寝かせたりします。

もしもご自宅で眠っている古い半紙や画仙紙を見つけた時は、捨てずにYフオクやMルカリに出すと書道屋さんがとても喜びますのでよろしくお願いいたします笑

最後に

後編はここまでとなります。

前編から読んでくださった皆様、また後編だけ読んでみたよという方もお疲れ様でした!

ここで紹介した手法は代表的なものの一部で、書いていないこともまだまだたくさんあります。

それでも何となく作品の見え方や書道に対するイメージが変わったのではないでしょうか。

白と黒だけの究極にシンプルな世界で表現を追究する書道はとても奥が深いです。古代中国から続いている歴史は伊達じゃありません…。

書道は年齢を重ねるほど熟達するともいわれ、年齢や体力に関わらず生涯をかけて追究できるとても息の長い芸術です。

前編でも書いたように、書道人口は高齢化や減少傾向にあります。

古代から連綿と受け継がれてきた歴史や技術、そしてそれに付随する道具や原料を作る技術が後世にきちんと受け継がれるかどうかは私たちの世代にかかっていると強く感じています。

私自身はまだまだ未熟ゆえ学ぶべきことが山のようにある身ですが、このnoteをきっかけに書道のことを知り、ほんの少しでも「書道って面白いかも?」と感じてくださる方が増えることを心から願っています。

最後になりますが、ここまでお付き合いくださり本当にありがとうございました!

【参考資料】

『毎日書道講座 2.行書 草書』毎日新聞社(1988年発行)

『書Ⅰ』光村図書出版株式会社(平成28年発行)