宮脇綾子のアプリケ創作に新たな視点

金銀、宝石で飾られた華麗な宮廷の「美」とは対極の日常の「美」が心をなごませてくれる。宮脇綾子のアプリケ作品は身近な布切れを使って制作さ

れたものだ。東京ステーションギャラリーでは「生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」展を、3月16日まで開催中だ。藍染の木綿や絣、更紗などで台所の野菜や果物、魚や草花など、身近な題材をテーマにした詩情あふれる約150点の作品と資料が展示されている。宮脇綾子展と言えば、筆者が朝日新聞社時代の約30年前に、「アプリケ芸術50年 宮脇綾子遺作展」の企画を担当した思い出があり、当時を振り返りながら紹介する。

造形的に優れ、いのちの輝きを見事に表現

宮脇綾子(1905-1995)は、東京に生まれるが、22歳の時に名古屋で教壇に立っていた洋画家の晴のもとに嫁ぐ。戦争が終わり二男一女も育った40歳の頃、「何か自分でできることを」と、手元にあった古裂(ふるぎれ)を使って魚や野菜、草花などをモデルにアプリケの創作すること思い立った。主婦が目にする日常をテーマにした詩情あふれる作品は、次第に多くの人の共感を呼ぶ。

1952年の初個展後は精力的な創作活動を繰り広げ、1960年には「アップリケ綾の会」を結成。国内各地で個展が開かれ、アメリカのグレイターラフィエット美術館、ワシントン女性芸術美術館などでも個展が開催され、その作品は「布切れの芸術」として海外でも高い評価を受ける。

宮脇綾子は身近なモノを対象に、布と紙で美しく親しみやすい作品を生み出した。アプリケ、コラージュ、手芸などに分類されてきた作品は、いずれの枠にも収まりきらない豊かな世界をつくり上げている。モティーフにしたのは野菜や魚など、主婦として毎日目にしていたもの。それらを徹底的に観察し、時に割って断面をさらし、分解して構造を確かめる。たゆまぬ研究の果てに生み出された作品は、造形的に優れているだけでなく、高いデザイン性と繊細な色彩感覚に支えられ、いのちの輝きを見事に表現している。

今回の「生誕120年 宮脇綾子の芸術」展では、宮脇綾子をひとりの優れた造形作家として捉え、8章に分け構成している。美術史のことばを使って分析することで、宮脇綾子の芸術に新たな光を当てようとする試みだ。

8章構成で、宮脇芸術を分析し本質に迫る

プレスリリースをもとに、章立てに沿って、テーマごとの視点と、主な作品を取り上げる。

1章が「観察と写実」。宮脇綾子は見ることを大切にしていた。その制作は、まずモノを徹底的に観察するところから始まる。形や色だけでなく、個々のパーツや構造まで、観察されているのが特徴だ。布を縫い付けるという、描くよりもずっと不自由な方法をとりながら、優れた写実性を有しているのは、この観察眼のためといえる。

《日野菜》(1970年、豊田市美術館)や、《ねぎ》(1964年、個人蔵)などが展示されている。

次に2章は「断面と展開」。果実や野菜などの断面は宮脇のお気に入り。カボチャ、トウガン、スイカ、タマネギ、ピーマンなど二つに割られた食材は数知れない。料理をしようと半分にした時に、その断面を美しいと感じることがよくあったようだ。また魚や鳥などの表と裏を対として、あるいはさまざまな角度から見た姿を並べて表現することも。その根底の探究心はアーティストの本能といえるかもしれない。

ここでは、《さしみを取ったあとのかれい》(1970年)や、《切った玉ねぎ》(1965年、ともに豊田市美術館)などがある。

3章は「多様性」。自然の中に存在する植物や動物の個体には、一つとして同じものはない。観察の人であり、探究心の塊だった宮脇綾子はそのことをよく知っていて、それを人一倍面白いと思っていた。その作品には、生物の多様性が息づいている。ワラビやゼンマイの茎葉の巻き具合、イカの干物や干し柿などの色やかたちの微妙な変化を、作家の眼は見逃さない。こうした多様性の表現は、鋭い観察眼と飽くなき探究心によるが、同時に主婦として日々食材を扱う生活から生み出されたものでもあった。

《ひなげし》(1969年)や、《ひの菜》(1978年、ともに豊田市美術館)、《ざるにのせた柿など》(制作年不詳、個人蔵)などが展示されている。

4章は「素材を活かす」で、綾子は素材にこだわり、好みの古裂を探して骨董屋や骨董市めぐりをしていた。業者から使い古された布を引き取り、またさまざまな布を持ってきてくれる知人も多くいたようだ。子どものころ貧乏だったことや、姑がモノを大切にする人だったことの影響で、どんなハギレも捨てられないと記している。綾子の関心は、貴重な古裂だけでなく、レースやプリント生地をはじめ、洗いざらしのタオル、古くなった柔道着、使用後の布製のコーヒーフィルター、さらに石油ストーブの芯まで、あらゆる素材に向けられていた。

《ねぎ坊主 おべんとうの折で》(1970年)や、《鰈の干もの》(1986年、ともに個人蔵)が見られる。

5章は「模様を活かす」。綾子が作品に用いた布にはさまざまな柄のものがある。伝統的な吉祥紋から、藍染の縞柄や格子柄、紅型の大胆でカラフルな文様などだけでなく、プリントされた花柄や松竹梅の文様まで、あらゆる柄や模様が作品には使われている。こうした模様を巧みに組み合わせて、写実的な作品を作り上げることも珍しくない。龍の文様がオコゼの刺々しい様子を見事に表現していたり、印半纏の幾何学的な柄が竹の子の皮に見立てられていたりするのを見ると、「宮脇マジック」と呼びたくなる。《白菜》(1975年、豊田市美術館)も顕著な作品だ。

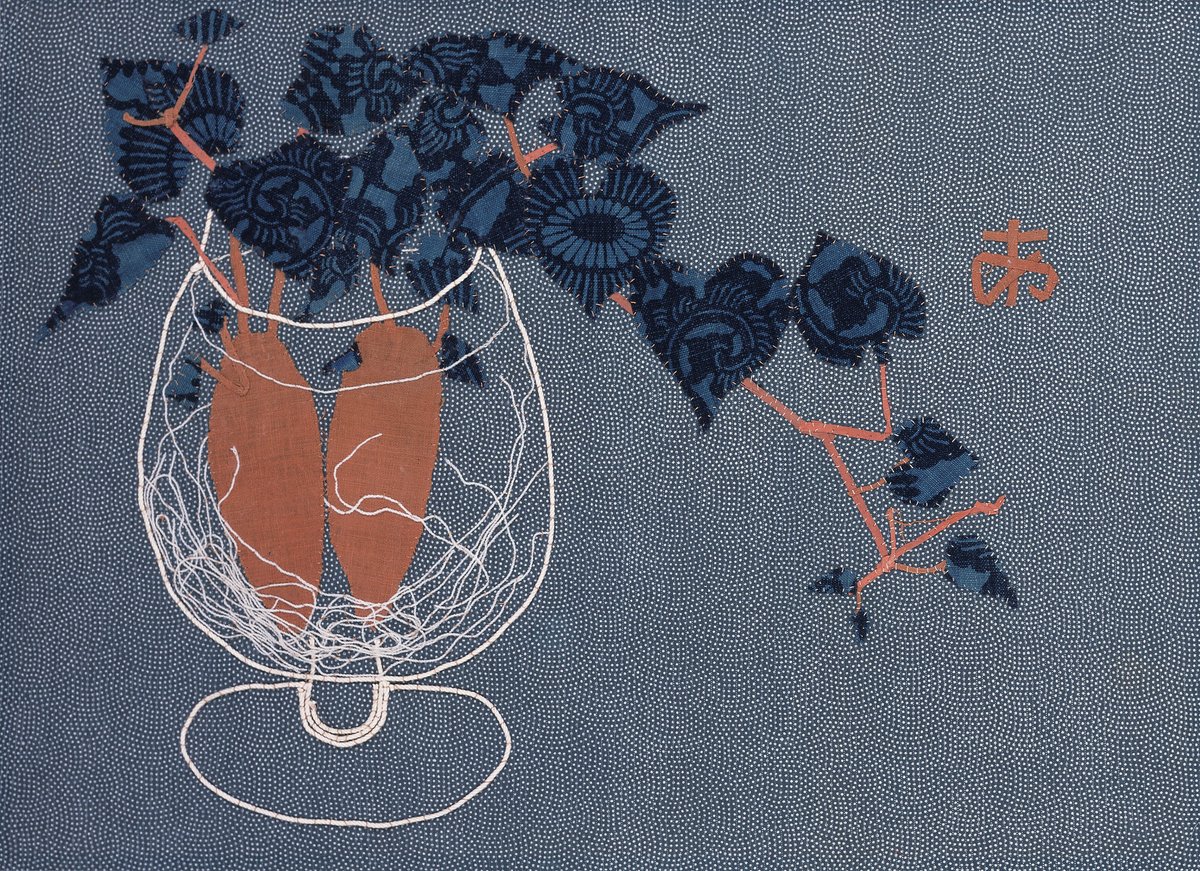

さらに6章は「模様で遊ぶ」。布の模様を写実的な表現に巧みに利用する一方で、模様それ自体の面白さをそのまま活かして、大胆な造形をつくり出すこともあった。模様を見ながら、何をつくろうかと考えることもあると言っていた綾子にとって、模様は制作するための要素のひとつであっただけでなく、インスピレーションの源でもあった。

綾子の作品の中には、写実を離れて、自由に模様で遊んだ作品が少なくない。モティーフの本来の柄とはかけ離れた模様が予想外の面白さをつくり出し、独自の作品世界をつくり上げているのだ。

この章には、《鮭の切り身とくわい》(1980年、個人蔵)や、《いい形・いい布》(1986年、豊田市美術館)が並ぶ。

7章は「線の効用」で、布を縫い合わせることによってつくり出される作品は、対象を面の集まりとして全体を構成していくのだが、そこに紐や糸による線を加えることによって、大きな表現の幅をもつことになる。植物の根や細い茎などの繊細な描写が可能になっただけでなく、透明なガラスの器を表現することができるようになった。

《ガラス瓶の中のつる草》(1986年、個人蔵)や、《芽の出たさつまいも》(1987年、豊田市美術館)のように、新芽や伸びる根の様子を観察するのに、水を張ったガラスの器ほどふさわしいものはない。

最後の8章は「デザインへの志向」。綾子の作品ではしばしば、大胆な単純化やデフォルメ(誇張)がおこなわれ、また同じモティーフを反復したり、逆に異なるモティーフを羅列したりするなど、写実的な表現とは違う手法が用いられる。デザインとは,奇をてらったり装飾的な細部を付け加えたりすることなのではなく、自然を観察して、そこから本質的な形を汲みだし、それをある秩序にしたがって配置していくことであるとするならば、綾子の作品は優れてデザイン的であるといえよう。

《あんこう》や、《床山さんの櫛》(ともに制作年不詳、個人蔵)も、デザイン的な傾向を強く感じさせる作品だ。

このほか、綾子が日課のように取り組んでいた、「はりえ日記」なども出品されている。

この展覧会を企画した東京ステーションギャラリーの冨田章館長は、図録のテキストに、「私たちが見ているのは、手芸作家のよく目にする仕事などではない。圧倒的な力量をもつ優れた造形作家の、驚くべき作品群なのである」と締めくくっている。

3人の子息も故人に、作品は後世に生きる

筆者が手掛けた「アプリケ芸術50年 宮脇綾子遺作展」の顛末や、エピソードなども書き添えておく。

90歳で逝った宮脇綾子。生前お目にかかったことはないが、その作品をしばしば目にしていた。というのも食の月刊誌として定評のあった『あまから手帖』の表紙絵を飾っていたからだ。戯れているような魚や、楽しげに語りあっているような野菜や草花……。ほのぼのとしていて心温まる味わいがあった。この雑誌は、朝日新聞で私の元上司が編集長をしていたこともあって、新聞社の企画部に在籍していた私は、遺作展を思いついたのだった。

「樹は年ごとに老いていくけれど、花は毎年、新しい生命を咲かせますよね」。先輩は生前、綾子さんから直に聞いた言葉を伝えてくれた。そして「宮脇作品に10年間も表紙を飾っていただいたのに休刊に追い込まれた。そして綾子さんも亡くなってしまった。樹は枯れても、花は年ごとに新しい。遺作展をやれば、華麗な宮脇作品がよみがえって、また会える」と、展覧会に期待を寄せた。なお『あまから手帖』は、体裁を変え、後に再刊されている。

私は遺族の住む名古屋に何度も足を運び、企画展開催の協力を取り付けた。「アプリケ芸術50年 宮脇綾子遺作展」は、1997年春から約1年間に札幌から熊本まで15会場を巡回し約20万人に鑑賞していただいた。

遺作展実現にご協力をいただいた綾子さんの3人のご子息も故人となってしまわれた。次男の檀さんは建築家で、遺作展に絡み杉村春子さんをご一緒に文学座に訪ねたことがあった。杉村さんからいただいていた着物を羽織に仕立て直しして着用していたが、長男の奥さんの実保子さんが形見として返したいと申し出たためだった。形見を受け取り、杉村さんは「宮脇さんの作品は独創的で、ほかに類がないですね」と語られていたのが印象的だった。

杉村さんは遺作展の始まった直後の1997年4月に、檀さんは展覧会終了後の98年10月にそれぞれ亡くなられた。そのお二人に加え、長男の桂さんと長女の嶋地千瑳子さんも他界され、歳月の流れを感じる。

檀さんは生前、幼いころの思い出をいくつか話してくれた。「食卓に置かれたメロンを新鮮なうちに食わしてもらえなかった。まず父が写生にした後、母がアプリケにするのですから」「くず屋のおばさんが、集めた布を洗濯しアイロンをかけて持ち込んでくるんですからどんどんたまりましたよ。押し入れを開けると、どっと布が落ちてきたこともありましたよ」などなど。

作品には「あ」という字の縫い取りが施されている。これは綾子の「あ」であり、アプリケの「あ」であり、自然のものをあっと驚く「あ」でもあり、感謝のありがとうの「あ」でもあった。

綾子の「はりえ日記」には、水彩画や文章も添えられているが、1985年7月14日には、次のような文章が綴られている。

毎日毎日 あなたの遺影の前で 一人になると泣いています 「お父さん!戻って来てー」と (中略) 私の出来上がった作品を誰よりも先に あなたに見せました 「いいのが出来たね」と言って下さった あの声、あの言葉を もう一度聞きたいです。

綾子と晴の作品の大半は、遺言通り豊田市美術館に寄贈されている。二階の常設展示室には、二人の作品が向き合う形で、その存在を示している。中ほどにいすが置かれ、二人はいまも語り合っているように見える。綾子は天性ともいうべき感性で、布切れを素材に、花や魚に千変万化させ、布から新たな命が生まれるように作品を仕上げた。綾子のアプリケは時代を経ても多くの人の感動を呼ぶことだろう。