かけがえのない文化遺産―アンコール遺跡群 その規模、その造形美、美しい「芸術」に驚愕

カンボジアへの旅は、コロナ禍で入国制限されていたが、昨秋から入国制限を解除している。私が初めて訪れたのは2006年2月末から3月初め。直行便が無いため、行きも帰りも前回取り上げたベトナム経由だった。インドシナ半島にあって、ベトナム同様、長く戦火にまみれていたカンボジアには、世界遺産として有名なアンコールの遺跡群があり、その保存救済のシンポジウムや展覧会にも関わっていただけに、早く現地を見たいと思っていた。このかけがえのない文化遺産に魅せられた写真家と拓本研究者がいた。2人の情熱的な活動も合わせて書き残しておきたい。

(C)BAKU SAITOU /Culture Motion “APPASIONATO”

四面菩薩の「尊顔」が林立するアンコール・トム

まずアンコールの遺跡群について触れておく。現在のカンボジアの地を中心として6世紀ごろ、クメール族による仏教・ヒンドゥー教の国が栄え、9世紀にアンコールの地で王都による支配が続いた。15世紀、王朝が衰退すると、クメールの遺産は忘れられた存在となり、ジャングルの中に埋もれた。それが1860年にフランス人に発見された。しかし1970年の内戦以降、遺跡は放置され荒廃した。そして1992年に世界遺産に登録され、注目されたのだった。

ハノイに着いた翌朝、タンソンニャット空港からベトナム航空で、遺跡のあるカンボジアのシェムリアップ空港に到着した。日本ではまだ寒い時期だったが、30度を超す暑さだ。ホテルに向かう道路わきでは屋台や数々の露天が並んでいた。随所に立派な建物が建設中で、そのほとんどがホテルと言うことだ。観光ブームにわく遺跡の町は、通りの裏に足を踏み入れると、一見して貧しい生活が見受けられた。

町から遺跡まで7キロ。遺跡に入るには、顔写真付きのパスポート(3日間通用・40ドル)が必要だった。入場ゲートを通過し、最初の見学地はアンコール・トムにある南大門だった。この門の入り口両側の橋の欄干にはナーガ(ヘビ神)の胴体を引き合う神々と悪神の阿修羅の石像の顔がそれぞれ54体ずつ計108体も連なっていた。もちろんいたるところで欠落しているが、その造形の規模に驚愕した。

アンコール・トムは「大きな町」と言う意味で、一辺が3キロの外壁に囲まれ、5つの門がある。この都城は12世紀末から13世紀、ジャヤヴァルマン七世の時に環濠と堀が作られ、現在のような規模になったようだ。門はかつて象に乗った貴人が通れるように造られ、中型バスが通れるほどの幅だった。

その中心がバイヨン寺院で、古代インドの宇宙観による神々の聖域として築造されていた。64メートルの主塔を軸に16もの尖塔がそびえ、それぞれの塔の上には南大門と同じように四面仏の異様な観音菩薩が笑みをたたえていた。後述のBAKU斉藤さんの写真で何度も見ていたが、その顔の長さが3メートルもあるという実物を前にすると圧倒的な迫力だ。

参道の南北には聖池が配されていた痕跡があった。二重の回廊に囲まれた伽藍は対称形だ。外観はシンプルに見えるが、内部の構造は複雑で、回廊の壁面には細やかなレリーフが施されている。 第一回廊には、象に乗った軍隊の戦いや行進の姿などが延々と描かれているが、日常的な庶民の暮らしや貴族の生活も生き生きと取り上げられており、興味が尽きない。当時、チャンパ軍との戦闘場面にも、後方で女性や子どもが料理を作ったり、運んでいる姿も見受けた。

バイヨンの中央祠堂に登ると、どこを見ても菩薩の顔、顔、顔が林立している。位置によって3つの菩薩の顔が並んで見える所もあり、開口部をフレーム代わりに見ることができ、写真に収まる名場面のオンパレードだ。この四面塔は全部で四九を数え、五つの門を入れると「尊顔」の数は54の4乗の計算になる。

バイヨン寺院から北方500メートほど行くと、王宮跡がある。その前の広場には有名な「象のテラス」があり、ほぼ等身大の象のレリーフが並ぶ。王がこのテラスで軍に檄を飛ばし閲兵した姿がしのばれる。王宮への入り口には日本の狛犬に似た2頭の獅子の彫刻があり、石造の遺跡には数々の精巧な浮彫が施され、クメール文化の崇高さに感銘を受けた。

ジャングルの奥地に造形芸術、アンコール・ワット

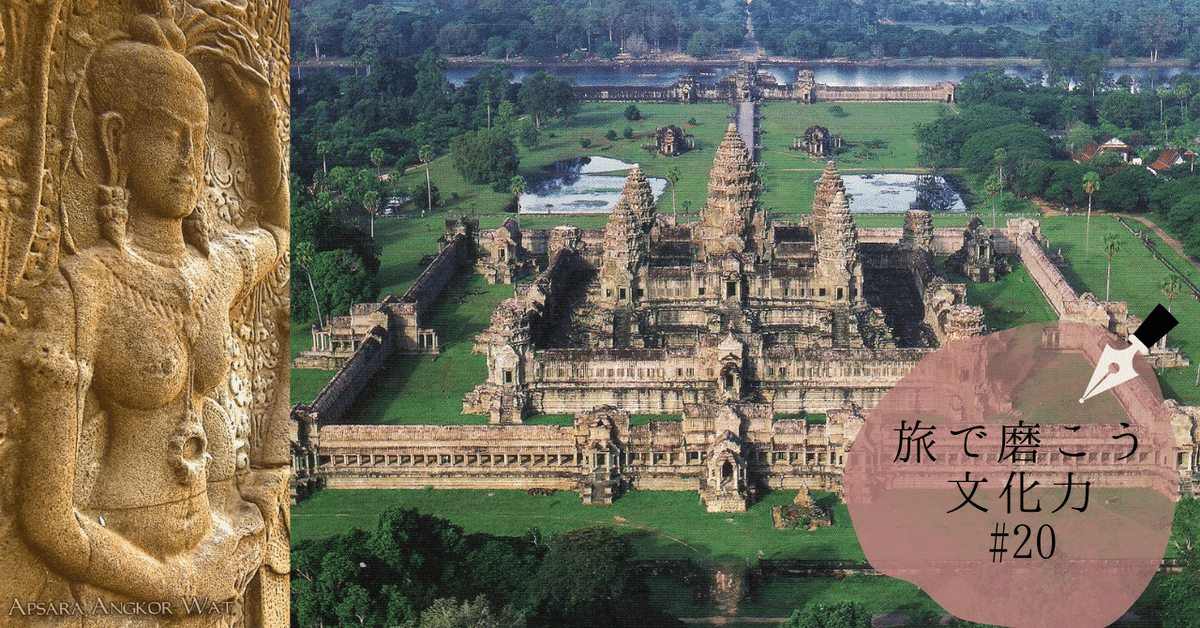

待望のアンコール・ワットの外堀をめぐると車窓に美しい5つの塔が見えてくる。近づくにつれ、その雄大さに感嘆した。西参道前に立つと、シンメトリーな造形美に見とれる。その設計や建築はどんな人が手がけたのだろうか。900年も前に、しかもジャングルの奥地に、こんな素晴らしい「芸術」が創造されたことに畏敬の念を覚えずにいられない。

目を足元に転じると、環濠を渡る西参道の北側部分で工事が行われていた。参道の南側半分は以前フランスによって修復作業が行われたという。カンボジアの国家機関とアンコール遺跡国際調査団が共同で行っており、日本人が現場指揮に当たっていると聞いた。すべて重い石が対象だけに、気の遠くなるような難工事に違いないと思われた。

アンコールは都市、ワットは寺の意味で、スーリヤヴァルマン二世が12世紀中ごろ、クメール王国の威厳を示すため建設したという。西向きに建てており、死後は菩提寺として意味も持たせたようだ。参道を進むと、3つの尖塔が見え隠れする。西塔門の破風に施された入念な彫刻を仰ぎ見ながら、門をくぐると消えていた須弥山にたとえられる中央祠堂が徐々に姿を現わす。門を抜けると四本の柱を通して全容が見える、すばらしい造形表現になっている。

さらに中央祠堂に向かって参道を進むと左側に沐浴場となっていた聖池があり、水をたたえていた。その水面に映る逆さ尖塔の姿も神秘的だ。外観の美しさに見とれながら第一回廊へ。

南面東側には「天国と地獄」のレリーフが物語風に展開する。上から極楽界、裁定を待つ者の世界、そして地獄界の三段に分割され精緻に描かれていた。東面南側にはヒンドゥー教の天地創世神話で知られる「乳海攪拌」の説話が50メートルにわたって描かれている。大蛇の頭の方を阿修羅、尻尾の方を神々が抱えて、引っ張り合う構図だ。

私はこの名場面の拓本を、1999年に開催した「シルクロード 三蔵法師の道」展に借り受け展示したことがあった。拓本を採ったのは、大阪在住の故・道浦摂陵(本名・武)さんが主宰していた拓本保存会のメンバーたちで、これも後述する。

壁面彫刻は遠近法も取り入れ、回廊を歩きながら眺めていると、まるで動画を見ている感さえある。このレリーフを見るだけでも丸一日はかかりそうだ。それほどにおびただしい浮彫芸術に魅了された。

ソロバン玉のような連子窓を横目に、第二回廊を通り過ぎ、中央祠堂へ。第三回廊は65段の急な階段を登らなければならない。傾斜75度は頂上から下を覗けば垂直のようだ。登りは下を見ないようにして登れたが、下りは手すりのある南側の階段を下りた。

こんな急傾斜にしたのは多分、限られた人だけしか行けない神聖な場所として造られたと思われる。ここではヴィシュヌ神が降臨し、王と神が一体化する聖域だったのだろう。今では観光客が押しかけているが、この場所に一人で居ると、さぞかし厳かな気分に浸ることができるのではないだろうか。

日没を控え、夕陽のアンコール・ワットを見ようと、プレルーフ寺院に向かったが、残念ながら雲にかかってしまった。遺跡のある一帯はは電気がなく、住民らは自転車で帰宅を急いでいた。翌朝には朝日を拝もうと、懐中電灯を手に再び西門をくぐったが、こちらも厚い雲にさえぎられた。

巨大樹木に浸食された石造物、タ・ブローム

アンコール遺跡群のもう一つのお目当てであるタ・プロームへ出向いた。ここは、宮崎駿監督の「天空の城 ラピュータ」のモチーフになったことで知られている。境内は巨大なスポアン(榕樹)によって覆われ、遺跡を呑み込むようにのしかかっていた。

BAKU斉藤さんの写真展「アンコールと生きる」で見ていただけに、その現実を直視して立ちすくむ思いがした。巨大樹木にまるで食いちぎられるような石造物の姿は、強烈な自然の力をまざまざと見せ付けていた。

しかし考えようによってはそれら植物と、石という鉱物とが一体となって新たな自然の造形物へと変化していっているようにも見える。樹木を取り除けば遺跡は崩れる。まさに「共生」の姿なのかもしれない。

他の遺跡では少しずつ復旧の工事が進められていたが、タ・プロムに関しては、自然の力を明らかにするために、樹木の除去や石の積み直しなどの修復は行われていない。

連日、昼下がりは35度の暑さだったが、精力的に巡回した。アンコールワットから北東へ約25キロ離れたバンティアイ・スレイも見学した。「女の砦」と呼ばれるだけあって、赤色砂岩やレンガで造られた建物には16体の女神像が彫られ、「東洋のモナリザ」との評価もある。

ピラミッド式寺院のタ・ケウへも出向いた。ジャヤヴァルマン五世によって11世紀に建てられたと言うが、王の突然の死で未完成のまま放置されていた。階段を登ると5層の塔が同じ12メートルの高さで林立していた。中央祠堂は雷が落ち削られていた。

遺跡の周辺の住民たちはみやげ物を売って生計を立てている。当然、幼い子どもも駆りだされている。学校も近年、日本の補助で出来ているが、広い地域に行き届いていない。さらに、この一帯は電気がない。日没が間近になると自転車や徒歩で家路を急がなければならない。夏場はスコールがあり、ずぶぬれの住民たちを目にした。

カンボジア王国のアンコール遺跡は、世界遺産にふさわしい神秘の文化財だった。振り返れば、アンコール遺跡群をめぐって朝日新聞社の企画の仕事を通じいくつかの接点があった。

1993年に、シルクロード・奈良国際シンポジウムが「アンコール遺跡の保存と救済」をテーマに、東京と奈良で開かれた。シンポジウムは、この遺跡の実情を日本国民にも広く知ってもらおうとの意図で企画された。主催者の一員として、私は講師への依頼や会場運営など舞台裏で働いたこともある。この時、記念講演をしていただいたのが、平山郁夫画伯だ。画伯は内戦前に遺跡を訪れ、数々の作品を描いている。

その後、朝日新聞社主催で1997年末に東京都美術館で、翌年には大阪市立美術館で「アンコールワットとクメール美術の1000年」展が開かれ、私は再びアンコール遺跡に取り組んだ。アンコール展にはプノンペン国立博物館やフランスのギメ東洋美術館などから約100点の石像や彫刻、寺院の壁面を飾った浮き彫りなどが集められた。私はこの展覧会を通じ、アンコールに魅せられた道浦さんを知ることになった。

アンコール遺跡に魅せられた人たちの活動

「アンコールワットとクメール美術の1000年」展にBAKU斉藤さんの撮った写真パネルも随所に展示された。BAKUさんの本名は斉藤富士男さんで、「夢を食う獏」にちなんで名づけられたと聞いたおぼえがある。

(C)BAKU SAITOU /Culture Mot《アンコールion “APPASIONATO”

そのBAKUさんは日本政府が組織した「アンコール遺跡救済チーム」(JSA)が、12世紀クメール王朝期に造られたアンコール・トムの中心寺院バイヨンの修復に取り組んでいることを知り、「自分に出来る映像の立場から、保存活動に協力しよう」と、撮影を買って出た。将来の保存作業や学術研究の資料になると考えた。

(C)BAKU SAITOU /Culture Motion “APPASIONATO”

世界で初めて挑んだ撮影だ。6年がかりで延べ13回、ほぼ1年間以上の日数をかけ、52基ある四面塔をすべて撮ったのだ。密林の木を切り出して20メートル以上の足場を組み、大型カメラを構えての撮影だ。気温は40度を超し、全身から汗が吹き出す苦しい作業だったという。引き続き、2003年夏までにポルポトはエリアにあったものも含めてバイヨン基の尊顔すべて約260基を撮影完了したのだった。

BAKUさんの作品は、東京都写真美術館での「アンコールと生きる」をはじめ、「アンコールの神々─BAIYON」や「BAIYON─アンコールのモナリザたち」、「幻都バンティアイ・チュマールの神々」など、各地の写真展で紹介されている。BAKUさんが格闘した作品は、記録の域を超え、圧倒的な存在感を見るものに伝える。

(C)BAKU SAITOU /Culture Motion “APPASIONATO”

もう一人、アンコール遺跡を実物大で写し取った拓本研究家の道浦摂陵さんも忘れられない人だ。道浦さんは定年前、老後の楽しみにと、カルチャーセンターで拓本を学び始めた。教師は考古学で有名な故末永雅雄博士で、「その神髄の深さに虜になってしまった」という。歌人・道浦母都子さんの父親でもある道浦さんは、半世紀も拓本と関わった。

定年後、どうせやるなら本場でと山東省に約2カ月間留学したこともある。大阪府下の公民館活動として拓本教室を開設し、摂陵拓本連合会の一門を挙げて取り組んだのがアンコール・ワット遺跡の採拓だった。道浦さんらの熱意に、カンボジア政府は1994年に採拓を許可した。

道浦さんが主宰する摂陵拓本連合会のメンバーたちは、カンボジア政府の計らいで1998年以降、3回にわたって延べ80人が現地を訪れ、延長1.5キロに及ぶ回廊の壁画彫刻を中心に150点の大型拓本を仕上げた。拓本は大阪

(アンコール・ワット第1回廊第7号壁、摂陵拓本連合会採拓)

市立美術館に寄託されているが、拓本は実際、写真や肉眼でとらえきれない部分まで、立体的に実物大で再現する利点がある。道浦さんは「クメール美術のすばらしさとともに、細部まで再現できる拓本技術の高さも見てほしい」と言い、冗談交じりに「本物よりすばらしい」と自賛していた。

×

アンコール遺跡のあるカンボジアのシェムリアップは、世界遺産の街として発展し、近年は“おしゃれな街”に変貌していると聞く。BAKUさんが撮った作品に、バザールにある映画館があった。今はどのように変わっているのだろうか。わたしの旅の最後の夜にはアップサラダンスのショーを楽しんだ。クメールの女性たちは、さらに微笑みを振りまいていることだろう。

(C)BAKU SAITOU /Culture Motion “APPASIONATO”

アンコール遺跡群の壮大な遺産は、人類が造形した世界の宝物なのだ。しかし内戦が続き、国際的な救済が始まったのは、わずか1900年代末のことだ。日本国政府アンコール遺跡救済チームの活動に続き、フランスや中国などでも復興への手を差しのべているが、修復を待つ遺跡はあまりにも多すぎる。無数の遺跡が朽ち果てるままになっている。アンコール遺跡群は、その規模といい、その造形美といい「かけがえのない地球の記憶」である。私にとっても「かけがえのない旅の記憶」として、強く心に印して、現地を後にしたのだった。