第三章:Megatrend 2040「サステナビリティ・環境」

「Megatrend 2040」 シリーズでは、今後日本がどうなっていくのか?というテーマのもと、高齢化や労働力不足といった人口動態、量子コンピューティングや AI といった技術など、先行きが比較的予見可能なメガトレンドをベースに、9つの産業領域に関する未来洞察を行います。

第三章となる今回は、Megatrend における「サステナビリティ・環境」を考察していきます。

地球温暖化に伴う気候変動が引き起こす私たちの生命や環境、経済への被害が深刻化しつつあるなかで、脱炭素化に向けた技術の発達や CO2排出量の削減に取り組む社会のトレンドがこれらの課題解決につながる可能性、社会に与える中長期の影響を探ります。

生命・環境を脅かす気候変動問題の深刻化

気候変動や地球温暖化に関する問題は、国内外問わず長年議題となり続けている問題です。「異常気象」や「記録的な猛暑」「集中豪雨」などの言葉をニュース等で耳にする機会も多くなっているのではないでしょうか。

ただ、そもそも「気象」と「気候」は異なる定義を持っています。気候は「ある程度長い期間における気温や降水量などの大気の状態」を指しています。一方、気象は「気温や気圧、湿度などの大気の状態や、その変化に伴って起こる雨や雪、風などの現象」を指しています。よくニュースで耳にする異常気象などのワードは、気象のうち頻度の多くない現象です。そして、気候変動が洪水や猛暑日の増加などの異常気象を引き起こします。

近年、ある程度長い期間の状態変化である気候変動の問題に焦点が当てられています。

人為要因による地球温暖化・気候変動の漸進

地球温暖化は、地表や大気、海水の温度が追加的に上昇する現象であり、産業革命以来、人の活動が活発になるにつれて問題となっています。石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料の使用によって生じる二酸化炭素(CO2)や牛などの家畜のゲップに含まれるメタン(CH4)などの温室効果ガスが大気中に排出されることで、海面の膨張や氷河の融解による海面の上昇などを引き起こし、生態系や環境、農業に影響を及ぼしています。

こうした人の活動が引き起こす地球温暖化、または太陽活動や周期的な地球の自転軸の傾きの変化、火山の噴火などの自然現象による変化が気候変動の要因となります。なかでも、現在問題となっている気候変動は変化のスピードが早く、要因として温室効果ガスの排出などの人為要因に焦点が当てられています。

地球温暖化の影響に関して、例として日本を見てみます。日本のこれまでの年平均気温の長期的な推移(気象庁観測の1898年から2023年)は以下の図の通りです。100年あたり 1.35℃の速さで上昇しています。また、猛暑日(最高気温が 35℃以上の日)や熱帯夜(最低気温が 25℃以上の日)の年間日数も増加傾向にあります。

特に日本は北半球の中緯度地域にあり、気温が上昇しやすい陸域が多いことから、平均気温の上昇が世界全体の平均(世界の平均気温は、1.09℃上昇(1850-1900年の平均と 2011-2020年の平均の比較))に比べて早く進む傾向にあります。

温室効果ガスによる地球温暖化の影響に関して、昨年(2023年)に公開された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「第6次評価報告書 統合報告書」では、人為要因の地球温暖化への影響に言及しています。

同報告書では、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない」と断言されていて、先述の通り、1850~1900年を基準とした世界の平均気温は 2011~2020年に 1.1℃の温暖化に達していると指摘しています。また、世界全体の温室効果ガス排出量は増加し続けていて、考慮されたシナリオ及びモデル化された経路において最良の推定値が短期間のうちに 1.5℃に到達すると述べています。

地球温暖化・気候変動が与えた広範な悪影響

先ほどの IPCC の報告書では、開発が遅れている地域及び約33億から 36億人の人々が、気候変動に対して非常に脆弱な状況で暮らしていることを示しています。

特に、気候変動による異常現象の増加が、何百万人もの人々を深刻な食糧不安や水の確保の低下に晒しています。アフリカ、アジア、中南米、 LDCs(開発途上国)、小島、北極圏の多くの場所やコミュニティで、悪影響が観測されているのが現状です。例えば、2010年から 2020年の間には、洪水や干ばつ、暴風雨による死亡率が、脆弱性が非常に低い地域と比較して、脆弱性の高い地域で 15倍となっています。

この人為的な気候変動による悪影響は既に、大気、海洋、雪氷圏、及び生物圏に広範かつ急速な変化をもたらしています。

このような極端な気象に関して、世界気象機関(WMO)のレポート「WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019) 」によると、1970年から 2019年の約50年間にかけて、天候や気候、水害に起因する11,000件以上の災害が起きていて、206万人の死者と 3.64兆米ドルの被害があったことが示されています。

日本でも極端な気象の例は様々あります。西日本を中心に洪水や土砂崩れなどの甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨を筆頭に、令和元年には、関東地方を中心に洪水などの大きな被害が出たことも記憶に新しいです。

また、気候変動適応情報プラットフォームによると、気象庁気象研究所をはじめとした研究機関が気候変動と極端な気象との関連性を解析していて、上記の災害においても気温や海水温の上昇が、降水量の増加に影響を与えた可能性が示唆されています。

気候変動に対しては、産業革命以降の世界の気温上昇を 2℃より十分低く抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求するという目標を掲げたパリ協定などを背景に各国が太陽光や風力などの持続可能なエネルギーへの転換などをはじめ、温室効果ガス排出量の削減に努めていく必要があります。ただ、世界気象機関(WMO)の調査によると、世界の気温は 66%の確率で 2027年までに 1.5℃を超える見通しが示されています。

気候変動による生物多様性の減少

先述の通り、気候変動が及ぼす影響はインフラの損害や食糧不足、水不足等にも波及しています。急速な気候変動は干ばつや洪水、土砂崩れなどの災害を引き起こし、漁業、農業、牧畜による食料供給にも打撃を及ぼしていると考えられます。

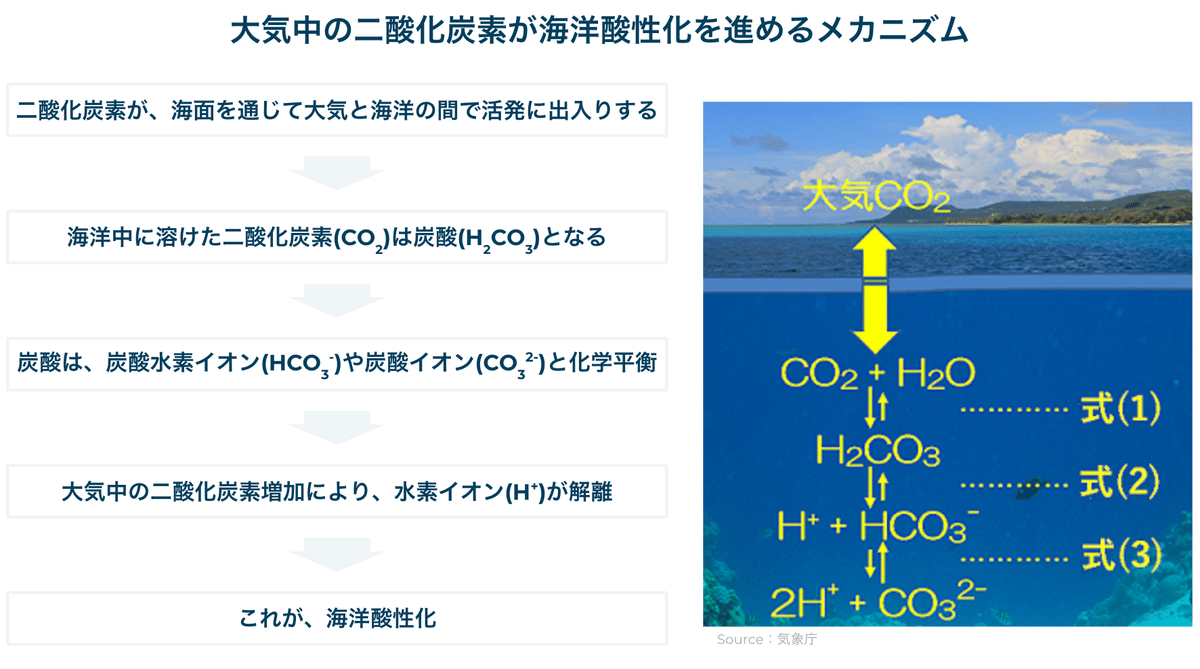

地球温暖化を中心とした気候変動はまた水温上昇や海面水位の上昇、さらには大気中に放出された CO2 を海洋が吸収することによる海洋酸性化を引き起こしています。海洋酸性化は、プランクトンやサンゴといった海洋生物の成長に影響を与えるなど、水産資源の分布や生態系など広範囲に影響を及ぼします。

こうした問題から気候変動による、生物多様性の喪失・絶滅危惧種の増加に対して懸念が深まっています。

例えば、世界自然保護基金(WWF)によると、2014年にオーストラリアでは猛暑日1日でオオコウモリ4万5,000羽以上が死んでいたこと、1989年にコスタリカでは熱帯・亜熱帯地域の雲霧林で霧が発生しないためにオレンジヒキガエルが絶滅した事例などが報告されています。さらに、国際自然保護連合(IUCN)は生物多様性の減少に警鐘を鳴らしています。絶滅の恐れがある IUCN のレッドリストリストには、これまでに 157,100種以上が掲載されており、そのうち 44,000種以上が絶滅の危機に瀕していることが示されています。

この生物多様性と気候変動との関連に関して、今年(2024)3月に公開された IPCC の報告書(IPCC 第6次評価報告書 気候変動と生物多様性にまたがる知見の整理)においても、生態系への影響やリスクを低減するためには、温暖化を 2℃よりも十分に低く抑えることが非常に重要であることが示されています。

また、昨年(2023年)9月にインドのニューデリーで開かれた G20ニューデリー・サミットでも気候変動と生物多様性の関係に関して言及され、対策の必要性が示されました。G20ニューデリー首脳宣言では、「世界の温室効果ガス(GHG)排出量は増加し続け、気候変動、生物多様性の損失、汚染、干ばつ、土壌の劣化及び砂漠化が生命と暮らしを脅かしている」と言及されていて、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を推進し、2030年までに生物多様性の損失を止め、まず反転させる行動を取ることを奨励するとされています。

気候変動対策に向けた脱炭素化の勃興

カーボンニュートラルの実現に向けたカーボン・クレジット推進

地球温暖化などに起因する気候変動への対策を、フィンランドを皮切りとしたヨーロッパの国々が積極的に取り組んでいます。しかし、日本でも気候変動に対して、国や民間が取り組みを進めています。

この取り組みにおける目標として日本は、温室効果ガスの排出量と吸収量の合計を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指していて、2030年には温室効果ガス排出量を 2013年比で 46%削減、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しています。

例えば日本では、カーボンニュートラル以前の 2012年から、排出した CO2の量に応じて課税される「炭素税」が導入されています。炭素税は段階的に引き上げられていて、2024年現在では、CO2排出量1トンにつき 289円を負担することが義務付けられています。炭素税による税収は、住宅ZEH化(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の支援や、太陽光発電・バイオマスなどの再生可能エネルギーの普及に活用されています。

企業による取り組みも始まっています。昨年(2023年)10月には、温室効果ガスの削減を通じた経済・社会システムの変革を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)の一環及び政府の排出量取引が 2026年から本格的に開始されるのを見越して、東京証券取引所で「カーボン・クレジット市場」が開設されています。この市場では、CO2 の排出量を削減した分を株式や債券のように売買することができ、国が削減分を認定して発行する「J-クレジット」の売買ができるようになります。

企業が省エネ機器の導入や再生エネルギーの利用で目標を上回る CO2削減量を達成した場合、その量を国が「クレジット」として認証する一方、目標を達成できなかった企業は不足分を補うクレジットを購入できる仕組みの構築が現在も進んでいます。

これらの取り組みによって削減・吸収できた CO2排出量価格が上がることで、企業にとって省エネ・再エネ設備の導入などの脱炭素化を目指すメリットも大きくなるため、さらなる市場の成長が期待されます。

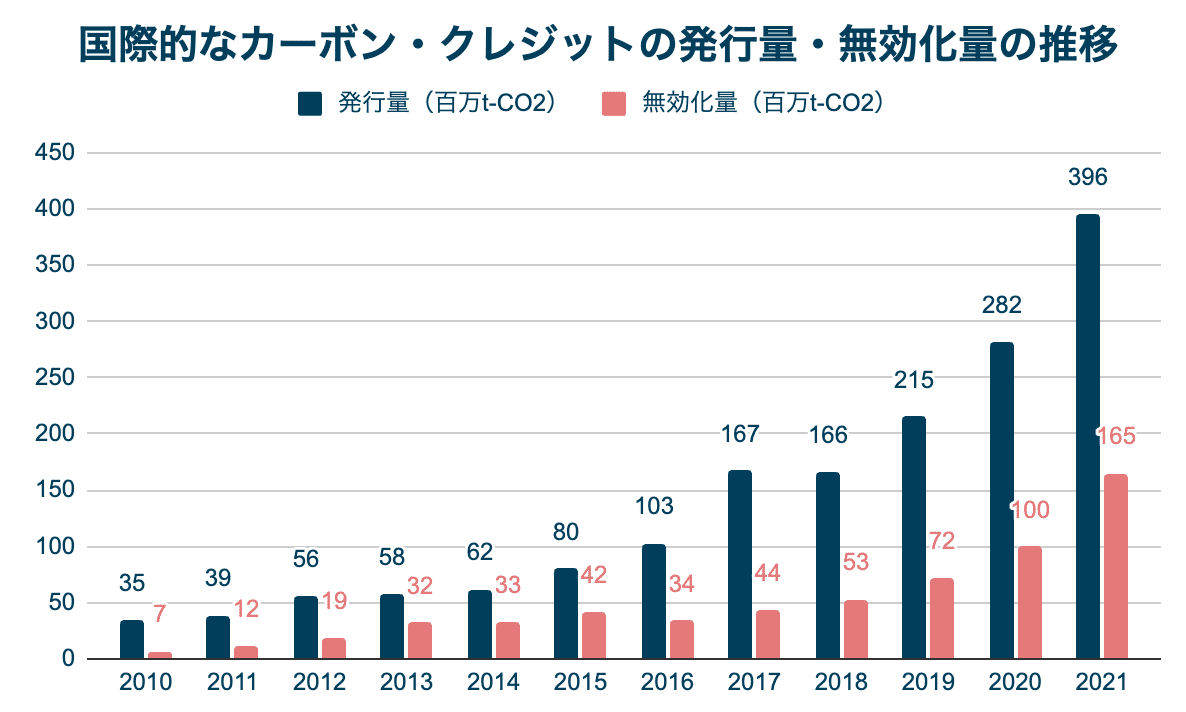

また、国際的にも温室効果ガスの削減に向けたカーボン・オフセットを実現するため、民間企業や団体がボランタリー・クレジットなどを発行していて、近年カーボン・クレジット取引量が増加しています。

特に、ボランタリー・クレジットは企業の自主的な取り組みが原動力であるため、海や川の水質保全、生物の多様性保全、雇用創出などの CO2排出量削減以外の効果も期待できます。

カーボンの貯留・リサイクル技術の発展

日本が排出する温室効果ガスのうち、約9割が CO2、このうち約4割が電力部門(エネルギー転換部門)、残りの約6割が産業や運輸、家庭などの非電力部門からの排出となっています。

エネルギー転換部門が排出する CO2 の多くが火力発電によって生じていることから、CO2 を回収、貯留、利用する技術への注目が高まってきています。

特に、発電所や化学工場などから排出された CO2 を他の気体から分離し、集めることで、地中深くに貯留、圧縮する CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)や、分離、貯留した CO2 を利用する CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization or Storage)などの活用が進んでいます。

例えば、カーボンリサイクルを実現していくことで、再生可能エネルギー由来の水素と CO2 を反応させることにより、メタンなどの化学原料を生産することもできます。この例では、ゴミの焼却と CCUS を組み合わせることにより、炭素の循環利用が可能になります。また、太陽光エネルギーを用いて、CO2 を燃料に変換する藻を育てることで、バイオ燃料としての利用を目指す研究なども行われています。

カーボンリサイクルは海外でも取り組みが進んでいて、Global CCS Institute のレポートによると、2020年時点で世界には 26ヶ所の操業中の CCS施設があります。

例えば、カナダでは Alberta Carbon Trunk Line (ACTL)の操業が開始されています。この施設は North West Redwater Sturgeion精製所と Nutrien Redwater肥料施設から排出された CO2 を回収しています。CO2 は圧縮され、240キロ離れた南アルバータにある石油・ガス貯留地へと送られることで、恒久的に貯留される仕組みになっています。

日本では、2022年3月末時点で、国内11拠点に合計約160億トンの CO2 の貯留が可能であると推定されています。また、経産省と環境省が共同で実施している二酸化炭素貯留適地調査事業では、海洋調査によって日本周辺で1億トン以上の CO2 の貯留が期待される有望な貯留地点を数カ所選定することを目指しています。

ほかにも 2012年には、北海道の苫小牧で CCS の大規模な実証実験が行われました。2016年には、港内の海底に CO2 を高い圧力で貯留する作業が始まっていて、2019年には、累計圧入量約30万トンを達成しています。

現在は日米共同での研究開発も促進されていて、今後日本においても CCS や CCUS の技術の確立、CO2排出量削減が期待されています。

水素社会実現への加速化

日本は他国と比較して燃やしても CO2 を排出しないグリーン水素やブルー水素などのクリーン水素、または燃料電池分野において高い先進技術を持っていると言われています。また、水素エネルギーは日本の基本的なエネルギー政策(3E+S)とも適合していて、日本にとって究極のエネルギーになり得ます。

こうした背景から日本は、2017年に世界初となる水素基本戦略を策定しています。この戦略では、2030年までに国内の再エネ由来の水素製造技術の確立や国際的な水素サプライチェーン構築及び大量輸入による低コスト化を目指しています。また、需要創造においては、燃料電池自動車(FCV)や水素ステーションの拡大を目指しています。

実際に国内ではすでにグリーン水素の製造がされており、2020年に福島県浪江町では、NEDO と東芝エネルギーシステムズなどが建設した水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」が稼働しています。FH2R では、20MW(メガワット) の太陽光発電を使うことで、世界最大級とされる 10MW の水素製造設備で水の電気分解をしています。

また、川崎重工業などが参画するオーストラリアの水素エネルギーサプライチェーン(HESC)プロジェクトでは、オーストラリアのビクトリア州にあるラトロブバレーの石炭ガス化・水素精製工場が建設され、2021年には運転を開始しました。神戸では、液化水素貯蔵タンクと荷役実証ターミナルが完成しています。昨年の3月には、ビクトリア州にあるラトロブバレーから産出される褐炭から水素を製造し、ビクトリア州ヘイスティングス港で液化・積荷して、日本の神戸にある液化水素荷役実証ターミナルへ輸送するための商業的実証が始まったことがオーストラリアの地元メディアで明らかにされました。

また、水素社会の実現に欠かせない需要促進も推進されていて、トヨタ自動車は 2023年末に燃料電池自動車「MIRAI」の新型を販売しています。また、水素ステーションの整備も急がれていて、2025年には 320か所程度、2030年までに 1,000か所程度の設置が目標に掲げられています。

未来に起こりうる脱炭素化の技術革新及び社会の変化

ネガティブ・エミッション技術(NETs)の確立/実用化

実質の CO2排出量をゼロとするネットゼロ社会の実現に向けては、排出量削減技術を展開するだけではなく、低排出およびネットゼロのエネルギー源を展開する必要があります。

しかし、原子力や水力、先述の CCS併用の化石燃料発電、風力と太陽発電等の低排出技術もライフサイクルにおける温室効果ガス排出量においては、実質プラスとなってしまうため、ネットゼロを達成するためには、大気から CO2 を実質的に取り除くネガティブ・エミッション技術(NETs)が不可欠になってきます。

特に、NETs ではバイオマス発電と先述の CO2 の回収・貯留技術である CCS を組み合わせた BECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage)や、大気から直接 CO2 を分離・吸収し、地中に貯留することで、大気中の CO2 を減らす DACCS(Direct Air Capture with Carbon Storage)が注目されてます。この技術の特徴は、過去に排出した CO2 を回収、除去できることです。

2022年には米国の 1PointFive社が年間50万トンの CO2 を回収するため、大気中から CO2 を除去する DAC(Direct Air Capture)技術を用いた DAC施設「STRATOS」の建設を始めていて、2025年の商業運転を目指しています。昨年(2023年)には ANA が同社のプラントから炭素除去クレジットを3年間で3万トン以上調達する契約を結ぶなどの動きも出てきています。

他にも、BECCS では、バイオマス発電での発電時における大気中の CO2増加量を実質ゼロにする(燃焼過程で排出される CO2 は植物が成長する際の光合成によって大気中から吸収するものと相殺される)とともに、燃焼時に発生する CO2 を回収・貯留することで、発電時に発生する CO2排出量を実質ゼロ以下にすることが期待されています。

読売新聞オンラインによると、こうした技術を念頭に、イギリスでは BECCS と DACCS によって2050年に、2020年の温室効果ガス総排出量の 12%にあたる CO2 を除去する計画があります。

ドイツでは 2045年に 2020年に排出した温室効果ガスの 9%を除去する目標を立てています。また、日本でも DACCS によって 2050年までに、2015年の温室効果ガス総排出量の 14%にあたる CO2 を除去する方針を立てています。

しかし、BECCS や DACCS にはコスト面が懸念であったり、またはそもそも日本で実施できるのかというハードルがあります。この点に関して、経済産業省の資料によると、2050年に想定される1トン当たりの CO2削減コストは BECCS が 135ドル、DACCS が 170ドルと予測されていて、これは植林や再生林による削減コストと比べても何倍も高い状況になっています。

また、DACCS と BECCS は CCS が必須である点も CCS適地の観点で問題となりつつあります。DACCS においては、濃度が火力発電所の排ガスの数百分の一しかない大気中の CO2 の効率的な回収技術の開発が鍵になっています。

消費者意識の高まりによるサステナビリティ競争のはじまり

持続可能性に関する懸念の高まりから消費者がこれまで以上に環境問題に関心を持つようになっています。「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」「生物多様性」といったサステナビリティに関する諸問題が市場化されていくことで、サステナビリティが市場における新たな競争軸になる可能性があります。

例えば、デロイトトーマツコンサルティングの調査(B2B製造業におけるサービス事業変革とサステナビリティ)によると、ヨーロッパのトレンド調査において、企業がサステナビリティを実現するソリューショ ンと環境保護に焦点を当てていることが示されています。なかでも、ドイツの企業では、サステナビリティを実現するソリューションや環境保護に焦点を当てたサービスの提供によって、マーケットシェアや地理的範囲の拡大、利益率の改善といった効果が出ていることが分かっています。

特筆すべき点として、産業・インフラ製造業は温室効果ガス排出量の1%未満のみを占めていて、ある種マイナーな存在だと思われていた点です。しかし、同調査が実施した 55のトレンド分析のうち、25のトレンドがサステナビリティまたは環境保護に関連していることが分かっています。こうしたトレンドによって今後、サステナビリティが経営や事業の重要な成功要因となる可能性を秘めた最も緊急性の高いテーマになり、更なる競争優位性を獲得する機会になっていく可能性があります。

また、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮したエシカル消費やサステナブル消費を意識した消費者の行動変化に対して企業は対応していくようになるでしょう。

例えば、企業はサービス・製品提供に「持続可能性」の証拠を組み込むため、第三機関が発行する「サステナビリティ認証」を示すラベルやロゴを使用しはじめています。今後は事業運営における透明性やトレーサビリティに対する期待も更に高まっていくことが予想されます。

クライメートテックへの投資の加速

世界的な気候変動の問題を解決するため、CO2排出量の削減や地球温暖化の影響への対策を講じる革新的なテクノロジーを提供する「クライメートテック」への投資が近年グローバルで進んでいます。

クライメートテックとしては、CO2削減への取り組みの基盤となる「CO2 の見える化」や、先述のカーボンオフセットを実現する排出権取引所などが例として挙げられます。

特に、2050年までの目標として掲げられた「カーボンニュートラル」では、アメリカでは 200兆円、中国では 170兆円、ヨーロッパでは 130兆円のクライメート領域への投資が発表され、日本でも 2兆円のグリーンイノベーション基金が確保されることになっています。

事実、市場への投資金額は右肩上がりとなっており、PwC が発行するレポート(State of Climate Tech 2021)によると、2021年上半期には同領域への投資額が 600億ドル(約6.8兆円)を超え、前年同期の 284億ドル(約3.2兆円)から 2倍以上に増加したことが分かっています。

2050年までの温室効果ガス排出量ネットゼロ目標を達成するべく、政策支援によるクライメートテックへの投資環境の整備や民間のネットゼロソリューションに対する継続的な需要拡大からさまざまな技術革新が求められることで、市場が中長期的に盛り上がっていくことが予想されます。

次回

今回は「サステナビリティ・環境」をテーマに、人の生命や環境、経済にとって脅威となりつつある気候変動問題や脱炭素化に向けた昨今の国や民間企業の取り組み、今後期待できる技術革新や消費者のサステナブル消費志向の高まり、それに伴い企業に求められる変化を考察してきました。

自社の経営アジェンダにサステナブルを組み込むことができた企業とそうでない企業との間で優勝劣敗が進んでいくことも予測できる内容でした。

次回は「地方生活」について考察していきます。

都市部への移住や少子高齢化による人口減少と紐づいて、地方自治体の財政破綻、インフラの老朽化、後継者不足による企業減少など重層化する地域課題が浮き彫りになりつつあるなかで、ビジネスのオンライン化やマッチングサービスの浸透が、人の地方への移動につながる可能性、また社会に与える中長期の影響を探ります。