日本の地方は伸びしろだらけ、と思った話

先週末から新潟を旅行していました。目当ては「大地の芸術祭」という十日町市という町で行われる大規模なトリエンナーレだったのですが、今日はそのことではなく、初めて訪れた新潟の田舎を見て感じたことをつらつらとまとめようと思います。

結論はタイトルにも書いてしまっているのですが、以前奈良県に行ったときも似たことを考えていてnoteにまとめていました。※今日は別の話なので特に読まなくても大丈夫です

新潟を訪れて改めて同じことを考えたり、より考えを深めたりしたのでそのことを忘れないうちにまとめておこうと思いました。

以前noteにも何度か書いていたのですが、自分はデザイナーとして「生涯をかけて達成したい!」というような人生レベルの目標のようなものはなかったりするのですが、もしかしたら「観光」というテーマがそこにフィットしてくるかもしれない、とすら考えはじめたりしています。

それくらい観光が今自分の中でふつふつと熱を帯びてきています。

頭に残っていることをバババっとメモする意図で書いている部分もあるため、いつにもまして散文的な内容になるかもしれませんが、お付き合いいただけたら嬉しいです。

廃墟ビルの立ち並ぶ街は何もない田舎より不気味

芸術祭を見て一泊するため、越後湯沢の宿を予約しました。越後湯沢という町をご存知でしょうか。

関東に住んでいる出張マンや旅行好きの方にとっては新幹線の停車駅だったりするので耳馴染みのある言葉かとも思います。

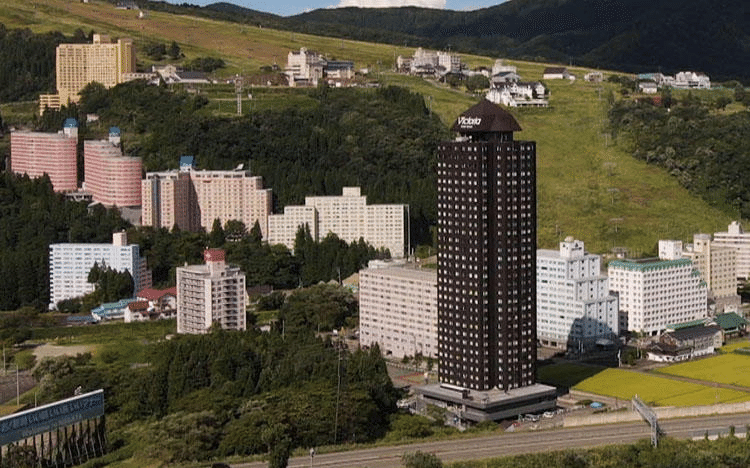

そんな越後湯沢という町は、今半分ゴーストタウンのような様相を呈しています。駅前でも潰れたホテルが廃墟としていくつも残っており、駅前の商店街も休日の夜でも明かりはまばらです。

かつて越後湯沢はバブル期のスキーブームで一気に活気づいた街でした。

新幹線があり首都圏からのアクセスがよい上に良質な雪と温泉もあり、非常に恵まれた観光資源を有した町でした。

新潟の片田舎の町にはバブル期にはホテルや旅館、富裕層向けの温泉付き超高層マンションが立て続けに建設されました。

しかしその後のバブルの崩壊とスキーブームの終焉の道連れに衰退の一途を辿っている町です。

越後湯沢の物件を検索すると10万円で購入できるマンションがいくつもヒットします。「賃料」ではなく「売値」です。

そんな越後湯沢に一泊してみた私の感想は「10万円でも住みたくない」でした。

明かりもまばらで人の気配のない町に乱立する巨大なタワー郡や廃墟と化した旅館は不気味そのもので、街全体に異様な雰囲気を生み出していました。

この街から醸し出されるオーラが人を寄せ付けず、越後湯沢の衰退に拍車をかけている気がします。

自分は宮城や石川の郊外のド田舎に住んでいた経験もあり、そういった人のいない町の不気味さのようなものはわりと知っていたつもりだったのですが、越後湯沢に漂う雰囲気はそれらとは別格で、恐ろしさと寂しさが同時に体の芯まで侵食してくるようなおぞましい感覚がありました。

廃墟問題とどう向き合うか

このように、廃墟は街の景観を壊すだけでなく街全体に陰鬱な空気をもたらします。どうしたって人が寄り付くように感じません。

こういった後の担い手もいないような物件の処理は非常に難しい問題だとは思いつつも、この問題と向き合わずして外部から人を呼び込むことなどできないように感じます。

越後湯沢は大地の芸術祭以外でも、夏フェスの代表格であるFUJI ROCK Fesの宿泊地としても使われる町で特定の趣味を持つ人にとっては馴染みある町であるにも関わらず人がここまで寄り付かないのは本当に根深い問題に感じます。

そしてこの問題は決して越後湯沢だけの問題ではありません。人口減少が進む日本では越後湯沢のような廃墟街はいくつもあり、今後も増えていくことでしょう。

人を呼び込むのに「イベント」は悪手かも

先にも述べた通り、越後湯沢はイベントシーズンにはどっと人が押し寄せる町です。ブームが去ったとは言え、スキーシーズンになれば未だに多くの人が訪れていることでしょう。

しかし人が住み着かない現状を見ると、単にそういったシーズンイベントを打ち出すだけではサスティナブルな町の発展は難しいのだと思いました。

瞬間風速的に多くの人が訪れる期間があったとしても、やはりその町の持続的な発展と存続にはその町で暮らし、働き、生活をしてくれる人を呼び込む必要があります。

イベントの際に見える町の魅力と、暮らしたい町という魅力は切り離して考えなければならないと思いました。

観光資源を使いこなせない

ここからはちょっとまた別の話をしたいです。

新潟で有名な観光スポットとして清津峡という場所をご存知でしょうか。名前は知らなくても写真を見るとピンと来る方がいらっしゃるかもしれません。

映えの極み乙女

もう多くを語らずともこれを見ただけで「行ってみたい!」と思わせるような魔力と魅力を持つ素晴らしい場所です。

そんな清津峡までのアクセスをご存知でしょうか。

最寄り駅は越後湯沢となり、駅前から出るバスで30分ほど。これくらいならちょっと足を伸ばすくらいの感覚で行けそうな気がします。

ですが、最寄りの清津峡入り口のバス停から清津峡までは徒歩35分。

"徒歩35分"

ちなみに清津峡のトンネル内の見学時間の目安は1時間程度となっており、越後湯沢から往復すると、

バス30分→徒歩35分→見学60分→徒歩35分→バス30分

合計3時間10分

その上越後湯沢↔清津峡のバスは3時間に1本ペースのため実際は清津峡の最寄り駅である越後湯沢に宿泊していたとしても5時間以上の時間の確保は必須です。

ちなみに清津峡の周りは何にもないため、他に観光しようと思っても特にやることがなく、近くのお茶屋さんで時間をつぶすかたちになります。

タイムリッチな人はともかく、コスパ重視でせかせか動く貧乏旅行者にとってはどうしても満足度が上がりづらい観光スポットです。

しかし、こういった「アクセスの悪さ×目当てのもの以外のつまらなさ」のコンボはわりと観光地ではよくあることだったりします。そして多くの旅行者が行く計画の段階で旅行行程に入らず断念するか、行ったとしてもなんとなく心に物足りなさを感じて帰ってしまう、という事態になってるだろうなぁと想像しています。

ロボタクシーが日本を救うかも?

とはいえ先程の清津峡の話はレンタカーを借りれば解決する問題だったりします。レンタカーなら自分の好きなときに好きなだけ移動をすることができますし、清津峡の近くにも無料で泊まれる駐車場が備えられていたりします。

しかし、清津峡の周辺は新潟県の中心地からかなり離れていることもありレンタカーやカーシェアが観光客に十分行き渡るほど潤沢にあるわけではありません。

そもそもレンタカーやカーシェアではシーズンごとに利用者に振れ幅の大きい観光地では、繁忙期だろうと閑散期だろうと関係なく常に車を保持し続けるための土地やメンテナンス、人件費など維持コストが膨大にかかり、瞬間風速的な需要に対応できるほどの量を抱えることが企業的にもできないという課題もあります。

じゃあどうすればこの観光地へのアクセスの問題を解決できるのか。

例えば鉄道。駅が観光地の近くにできれば旅行者にとって便利なことは間違いないですが、こちらも開発コストが膨大にかかる上に保守などのランニングコストも膨大で現実的ではありません。

次にバスの増便やバス停の移転なども考えられますが、それも程度の問題で結局鉄道と同じ問題にぶち当たります。

どうも公共交通機関のリデザインは現実的ではなさそうです。

そこで自分はロボタクシーがこういった観光地の救世主になるのではないかと考えました。

ロボタクシーとは、自動運転車がオーナーが車を利用しない空き時間に無人タクシーとして運用され(運賃はオーナーに一部ペイされ)るサービスでテスラなどの会社がこのサービス開発を進めています。

もしこのロボタクシーサービスに対応した車が普及すればかなりこの観光地のアクセス問題は解決するのではないかと考えました。

日本には自然のほかにも歴史的建造物など多くの観光資源が眠っています。しかし、その多くが清津峡のようにアクセスが悪くかつ周りに他の観光資源がないような場所にあったりします。

一方で、そういった地方には交通機関の発達している首都圏に比べて自家用車の数が多く、それらの車がロボタクシーとして機能しだしたら非常に良い循環が生まれるような気がします。

自分の必要なときに低コストですぐ呼べるタクシーがあれば、少し外れた場所にある観光地でもそこを巡ったあとにすぐまた別の場所へ移動して効率的に旅行が楽しめるようになり、旅行者の満足度も上昇するように考えます。

観光に関わるビジネスはアツい

そんな感じで今自分は観光関連のビジネスへ熱い視線を送っていたりします。

日本には世界でもここにしかない素晴らしい観光資源がたくさんあります。

しかし、その活かし方についてはまだまだこれから議論の余地があり、様々なチャンスが眠っているように感じます。

ちょうどたまたま先日、自社社員で観光系のビジネスに関わっている人と話す機会がありました。

その方は「コロナが来たことでインバウンドに頼っていた観光を見直し、国内旅行者を増やす施策を考えている」という話を聞きました。

確かに日本の神社仏閣にはかつて多くの外国人がいました。裏を返せば日本の歴史的、文化的な資産に対して国内の関心が低いということも挙げられるかと思います。

まぁ日本人が、というよりは自国の資産をありがたがる自国民てなかなかいないのが普通かもしれません。自分が住んでる都道府県の観光地にろくに行ったことがないからむしろ県外の人のほうが自分の住んでる都道府県に詳しい、みたいなことって結構地方出身者にはあるあるだったりします。(宮城出身の自分もそう、松島とか全然いかない、、)

そういった国内の需要喚起をうまくできれば大きなビジネスチャンスがあるように感じます。もしかしたら観光から移住の促進にもつながる流れができるかもしれません。

これからも日本をゆるく旅しつつ、考えたことをまとめていけたらと思います。よければまたお付き合いください。

_________________________________________________________

@やました

ポートフォリオ : https://www.saito-t-design.com/

__________________________________________________________

いいなと思ったら応援しよう!