こども救命士 企画 振り返り

こども救命士企画VOL1 が、2022.3.23 開催されました。

パーパス

こどもたちが、安全で楽しい生活を送るために大人ができることを。

浜松こども館イベント

開催経緯と準備

私は、16年の消防救急の経験から救急医療に限界を感じている。

そこで、予防医療、予防救急という考え方に

とても共感していることから、

救急救命士として今まで積み上げたナレッジ(知識や経験)を

多くの人に共有したいと考えた。

時間は限られており、家族との時間を確保しつつ、

金銭的にも負担が少ないやり方で考えたところ、

娘の活動と一緒に行ってしまえばよいと考えた。

浜松こども館では、

「はぴたんキッズ」というこどもボランティアを募集しており、

娘に参加してもらうことにした。

#もちろん娘も同意のうえ !

春休み企画でイベント主催枠をいただき、

私の知り合いの中から協力者を募ったところ

たくさんの協力者が集まった。

今回のイベントモデルは、

メディカルラリーを参考に

エンターテイメントを意識して検討した。

基礎は私が考えたわけだが、

参加メンバーとはデジタルツールを利用し

逐一情報共有を行い、

当日まで一度もリアルに会うことなく作り上げた。

ICTリテラシーが高いと、

コミュニケーションコストが格段に下げられ、

生産性が最大化する。

ツールは一部有料のものも使っているが、

ほとんどが無料で使えるツールである。

(このnote.もしかり)

さらに、役割をそれぞれにすすんで担当してもらうことで、

ティール組織としても機能したと考える。

概要

小学生を対象に、20人の参加者で開催しました。

小1〜5年生で中学年が割合として多かった。

小1 (1)小2(4)小3(10)小4(4)小5(1)

主催メンバーは、

救命士、医師、看護師、消防職、消防団員で9人。

協力企業が3社(LIG Design、GO AHEAD、協和医科器械)。

当日は、こども館職員5人、はぴたんキッズ10名の協力。

オープニングで目的の確認とチーム決めをし、

5人の班を4班に分ける。

それぞれ4ブースに分かれ、

各ブース15分の運営でそれを4回繰り返す。

ブース終了後、クイズ大会(任命試験)を実施する。

これに正解すると、こども館こども救命士として任命。

心臓マッサージブース

ブース目標は、

心臓マッサージの位置、強さ、リズムを体感する。

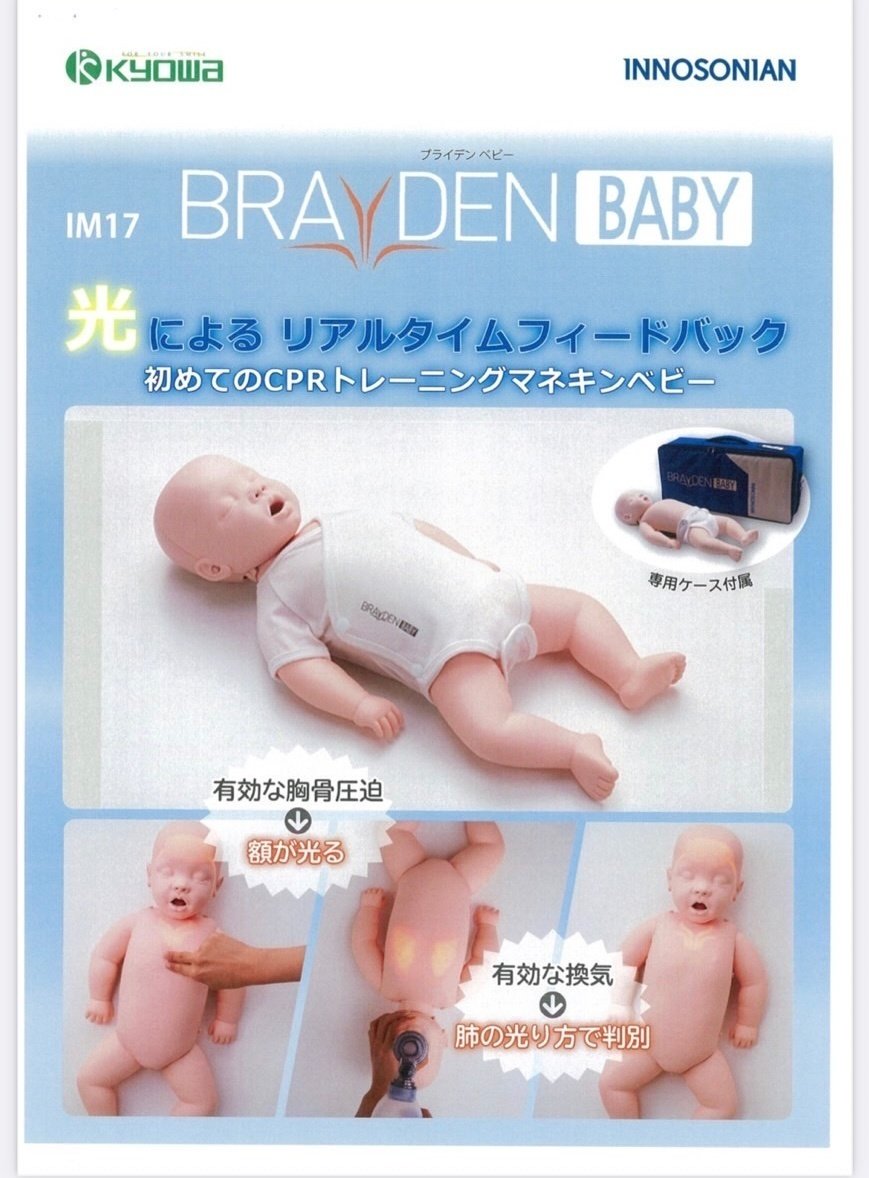

使った機材は、主にDock-kun(どっくん)を利用。

協和医科から貸出の、血液循環の見える人形も適宜利用。

実際に音楽を流し、楽しんで体感できた。

資機材の数も充実しており、

人員の余裕があることから手分けして実践できた。

ただ、チームで何かできるところまではいかなかったようにみえ、

次に検討する必要がある。

時間管理が難しく、20〜25分あると余裕がありそう。

このブースは、全体で一度運営したあとブースにわかれてもよさそう。

止血ブース

自分たちの体には、

どのくらいの量の血があるのかを

ペットボトル飲料を用いて掲示。

資機材は、三角巾を各自に配布し、

ディスポ手袋XSとSDGsを利用。

XSは、小3くらいまでのサイズと考えられる。

圧迫止血を基本に、こども同士で実践する。

一方向での説明の時間が長くなるより、

シミュレーションを通してチームで何かできると良いと考える。

さらに、血の代用品を床にまいて、

出血量について表現できるとよい。

また、手袋がなかった場合の代用品を選ばせるのも面白そうである。

窒息ブース

おもちゃや小物を使って、

どんな大きさのものが窒息原因になるのか確認させた。

身近で手に入るトイレットペーパー芯で、

口に入ってしまうことを表現した。

窒息の全世界共通合図であるチョークサインは覚えやすい。

協和医科の貸出の乳児人形を使って、

背部叩打を実践。

ここもシミュレーションを通じ、

チームで何かできると良いと考える。

何らかの物を使って、

異物がとれるところを表現できるとわかりよさそうである。

すぐに思いつくのは、

ペットボトルに物を詰めて、

叩くと表現できるのではないかと考える。

アナフィラキシーショック

動画を使ってアレルギーの症状を確認した。

静止画よりも動画は印象に残りやすいと考える。

さらに、音も印象に残る。

いかに5感を取り入れて指導するかが

ポイントであるが実践できていた。

聴診器は、かなりこどもたちへの印象が

大きかったのではないかと思う。

15分という限られた時間で、

シミュレーションを最後に行うことで、

その場では理解できなくても

のちのち思いだされると考える。

エピペンは、処方されている子しか使えず、

指導に苦慮したが存在を知ることを第一とした。

任命試験

エンターテイメントを意識して、

アニメーションと音を利用した。

難易度は、ブースに参加すれば回答できる程度。

回答方法は移動式にしたが、

チームで話し合うことを考えると

番号札を各チームに配布し

挙手制にしたほうがよさそうである。

最後の問題は、救命士の社会的最新情報を入れてみたが、

どの程度理解されたか疑問がある。

実験的な要素があり、

事前にクイズ大会の盛り上げ方法は話し合う必要がある。

さいごに

今回の開催は、

はぴたんキッズの保護者として開催した。

こども館から夏休み期間にも開催の依頼があり、

持続可能な運営を検討する必要がある。

そして、パーパスを達成するためには、

大人が学ぶ場も創出しなければならない。

こどもたちの参加と

保護者が見学者から参加者へなるように、

イベントデザインをする必要がある。

さらに、

こどもへの学びの機会を与えるのは当たり前であり、

成功体験の演出をするために

体を動かすことが必要である。

今後は、チームでイベント企画できるように、

さらにICTを活用していく。