【美術評】 エリプシス|フィオナ・タン『セブン Seven』(金沢21世紀美術館)

金沢21世紀美術館で開催された

フィオナ・タン Fiona Tan《エリプシス ELLIPSIS》展

《エリプシス ELLIPSIS》が開催されたのは2013年8月3日〜11月10日。

フィオナ・タンの映像作品に興味を覚えるわたしは、金沢まで見に行くことにした。

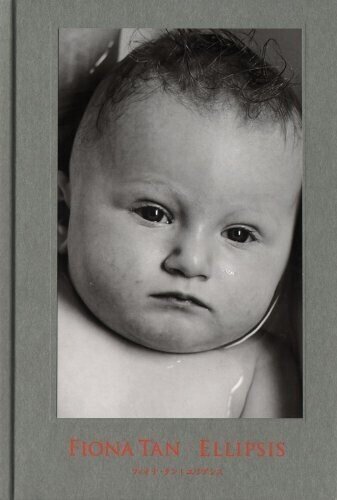

本題に入る前に展覧会カタログについて。

わたしは気に入った展覧会のカタログは購入することにしているのだが、その時はどういうわけか買い忘れてしまった。それからしばらく経ち再び金沢を訪れたのだが、カタログはすでに完売。なぜ展覧会開催中に買わなかったのかと自戒しつつ諦めきれず、数年後、ネットで検索すると、高額で出品されていた。どうしようかと迷ったのだが、法外の値段に断念。

ところが、展覧会から7年がたち、何気なくネット検索すると、カタログが定価の半額という、数年前と比較すると破格の値段で出品されていることがわかり、早速購入。

作品図版が豊富で、それを見ているだけでも《エリプシス ELLIPSIS》展の全体像が把握できる。それだけではない。金沢21世紀美術館のキュレーター黒澤浩美さんの論考も素晴らしい。そして、ミュンヘンのアートセンター、ハウス・デア・クンス(芸術の家)のディレター、オクウイ・エンヴェゾーの論考も示唆に富んでいた。フィオナ・タン作品に興味のあるに人間には必携のカタログである。

カタログの図版を見ていたら、あの時の印象を素描してみたくなった。もう7年もなるから記憶は薄れているのだが、印象だけは鮮明に残っている。ただ、印象は記憶とは異なり、ある種のイメージ変容を生じているかもしれないため明晰性の基底となる明証性に欠けるだろう。そのために、事実誤認が生じる危惧から逃れ得ないのことをお断りしておきたい。言い訳がましい前振りになってしまったけれど、当時書いたメモと展覧会カタログを参照しつつ、できうるかぎり、おぼろな印象を記憶へと変換したい。

フィオナ・タン(Fiona Tan)

1966年、インドネシア・ブカンバル(スマトラ島)生まれ。中国系の父とオーストラリア人の母を持つ。少女時代をオーストリアで過ごした後、ヨーロッパに移り住む。現在アムスレルダム在住の映像作家。

少女期から精神的にも地勢的にも多様な文化圏を往来したことで、複雑な内省から立ち現れる多層性の創出を特徴とする作家である。

展覧会のタイトルである「ellipsis」は英語で「省略」を意味する単語である。語源的にはラテン語のellipsis「省略」に由来する。これは同じくラテン語のdetractio「除去、取り上げること、通じをつけること」という意味でもある。

さらに遡れば、ギリシャ語のέλλειψη(élleipsis)「不足、欠如」となるようだ。

つまり、元々あったものの、何らかの理由による消失や不足を意味する。図式化すれば〈在→非在〉であり、語「ellipsis」は、〈在〉を前提としなければならないことが分かる。

ellipsisはフランス語でellipseなのだが、辞書(『ロベール仏和大辞典』小学館)に

l’art de l’ellipse dans la poésie de Mallarmé(マラルメの詩の省略技法)

の文例がある。

この文例で注意しなければならないのは、「ellipse」は、見えなくしたものを汲みとる行為を要請していることである。つまり、より高次の「多層な〈在〉」の創造を要請するのである。

そんなことを考えながら《エリプシス ELLIPSIS》展のカタログを読んでいたら、金沢21世紀美術館のキュレーター黒澤浩美さんの論考で、用語「汲む」に遭遇したのに驚いた。

黒澤さんの論述によれば、ellipsisは

「意味を取り除くというよりは言葉に続く記号に意味を持たせる、または余韻を作るということであり、汲むとするのが良い」。

「汲む」は「省かれた内容や意味を推し量るということもあろうが、物事の趣を味わうという深い感情を讃えた創造を定義する語でもある。」

「省略」という行為からその深層へと向かう「深い感情を讃えた創造を定義する語」という指摘は重要である。

この文脈にそって《エリプシス ELLIPSIS》展を概観してみよう。

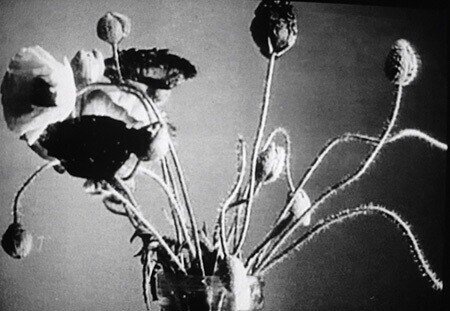

命に永遠がないという自然の流れへの思慕、そして永遠がないことへの抗い(死により生きること)を描いたビデオ作品『リンネの花時計 Linnaeus’ Flower Clock』(1998)

イギリス・ブライトンにある19世紀初頭の、西洋と東洋的趣味の混在した稠密な建造物内を辻褄の合わない記憶と身についた習慣に途方に暮れるひとりの老人が徘徊するビデオインスタレーション『記憶のうつろい A Lapse of Memory』(2007)。これは記憶の忘却という「至福」なのか、それとも認知症老人の徘徊という「ノスタルジア」(「至福」「ノスタルジア」はオクウイ・エンヴェゾーの「フィオナ・タンの《A Lapse of Memory》」(展覧会カタログ)の指摘。)なのか。

年齢の異なる二人の女性の人生を水のうつろいをメタファーとして想起させ、孤独、喪失、混乱にまつわる物語を二面スクリーンのインスタレーションで紡ぎ出す『ライズ・アンド・フォール Rise and Fall』(2009)。

美しい言葉で語られる6世紀の修道士ブレンダの寓話のような世界に島の位置や時間は次第に薄らぎ、語りの美しさだけが際立ちを見せるサウンドインスタレーション『ブレンダの島 Brendan's Isle』(2010)。

普通の家庭のアルバムに収められた300点の家族写真。3つの都市(シドニー、東京、ロンドン)と2つの国(ノルウェー、スイス)のまったく面識のない人たちの写真群だが、繰り返し現れる生活や習慣のモチーフにある種の共通性が浮かび上がりながらも、差異としての地域性の文脈が幾重にも折り畳まれた襞のような世界が立ち現れる写真によるインスタレーション『人々の声 Vox Populi』(2004〜2012)。

オランダの世代の異なる普通の家庭環境にある7人の7つの章立て構成によって、年齢を重ねるごとに生み出されてゆくものと喪失するものとが静かに立ち現れる7時間にわたる長大なデジタルインスタレーション『セブン Seven』(2011)。

このように、《エリプシス ELLIPSIS》展では、〈在〉と〈非在〉を往還する静かな振動ともいうべき様相をわたしたち観客は見ることになる。

以上、《エリプシス ELLIPSIS》展の概観である。

次に、7時間に及ぶデジタルインスタレーション『セブン Seven』について、鑑賞時に書いた覚書を転載したい。

『セブン Seven』(2011)についての覚書

ホワイトキューブ内にひとつの縦長のフレーム。

そこに映し出される生後数カ月の女の子の映像。

女の子は母親に抱かれていたり、ベッドで眠っていたり、あるいは湯船の母親の腕の中にいたりと、どこにでもある家庭の、どこにでもあるショット。

女の子の足のクローズアップ。女の子の物であろう靴のクローズアップ。女の子の顔のクローズアップ。長めの静止した映像が続き、写真で構成された緩やかに流れる永遠の時間のように思えた。

変化のなさに耐えきれないのか、多くの鑑賞者はこの時点で退出するのだが、続けてしばらく映像を見ていると、母親に抱かれた女の子の手がわずかに動き、母親の乳房を掴もうとするかのような動作を一瞬見せる。自己の知覚の痙攣なのかとわたしの身体も一瞬ピクリとする。映像を凝視していなければ気づかないほどの、瞬きのような不意の動き。

そしてまた静謐なショットに戻る。それらが、モンタージュともいえないほどのつましやかな繋ぎでシークエンスが構成され、市井のなにげない日常が映し出される。

シークエンスの長さは10分余りだろうか。この短いシークエンスが単純に反復され、市井の時間は緩やかに流れる。

いや、もしかすると反復のように見えて微妙に違うかもしれない。テイク・ワンであったりテイク・ツーであったり、その組み合せによるショットのズレであるとか。ただ、見ているわたしにそのことは判別できない。おそらくは、違わない同じシークエンスの反復だろうと思う。

会場入口には、タイトル「セブン seven」、上映時間「7時間」、「デジタルインスタレーション」の表示以外、他に説明はなかった。フレームに写されている女の子が生後5ヵ月であることも。

タイトルの『セブン seven』は、作品の上映時間7時間に由来するのだろうとわたしは理解した。

だが、本作品は、生後5か月の女の子、12歳の男の子、40歳の男性から77歳の女性など、7人の男女の肖像を撮影し、異なる世代のそれぞれの時間と空間の、ひとつながりの一篇の物語の創造として呈示したインスタレーションであったのである。登場するのはオランダの普通の家庭の市井の人々。異なる世代のそれぞれの1時間を7つの章立てで構成されているという。わたしがそのことを知ったのは、作品を鑑賞してからずっと後のことであった。会場のどこかに説明があったのかもしれないのだが、わたしはそのことに気づかなかった。

わたしは7時間という作品の長さから、全編を鑑賞するつもりはなかったし、物理的にも不可能である。反復される女の子のシークエンスを3廻りほど見たあたりだろうか、他の6人の人生がこれから始まるということを知らないわたしは、女の子のイメージが7時間反復されるのだろうか。反復される7時間の映像はわたしにとり永遠とも思えた。

永遠と思えるほどの時間の持続の中、わたしは何を見ようとしていたのか。

反復の中に、同じことの呈示ではなく、何かのズレや差異を見出そうとするわたし。同じ映像の反復であるかもしれないのに、呈示されたものをそのものとしてではなく、何か違ったものとして見ようとしている。そして、何かを見出そうとするわたしの意識を見るわたし。重層化されたわたし。

意識の差異といってもいいのだろうか。見るたびに新しいことを発見するというのではなく、そこにあるのは、まったく別な映像を見ているかもしれないという意識のゆらぎに似た感覚。

差異と反復。使い古された概念と思われるかもしれないのだが、真の反復などありはしない、あるのは差異だけである。本作品は、わたしのとってそんなことを了解させる作品であった。

結局、わたしはこの作品に何を見たのか。いまだ不明であり、知覚の深みへと降りる意識の混沌があった。

照明は物語を醸成する作為である。本作品の照明には、作為を感じさせることのない細心の注意が払われていた。照明に物語を捏造させてはいけない。フィオナ・タンの作品に物語の捏造はいらない。なぜなら、イメージは持続であることですでに物語だからだ。このことも特記しておこう。

いつの日か、7時間の持続を映画館という暗闇で再見したいと思う。

美術館でのインスタレーションは、観客が入れ替わり立ち替わり、落ち着いた鑑賞は不可能である。とりわけ本作品のような映像の変化が乏しい場合、ただ通り過ぎるだけという観客も少なくない。そのため、作品と向き合う環境にないともいえる。

だが、そのような鑑賞の仕方が『セブン Seven』に相応しいのだろうかとも思う。つまり、本作品の場合、落ち着いた精神を集中できる環境での鑑賞のみが、作品をより深く理解できるのか、ということである。

『セブン Seven』は、オランダのどこにでもある家庭の、緩やかに流れる生活を窓越しに覗くというコンセプトの作品とも理解できる。その意味では、窓としてのフレームをチラリと見て、ただ通り過ぎるというのも鑑賞方法としてありうるし、繰り返し覗き見るという方法もありうる。そういった多種多様な鑑賞(=覗き見)方法も含めた思考が、作品をよりよく理解するということなのではないかと思うのだ。

しかし、落ち着いた環境での7時間の持続の体験という欲望は、言うまでもなく消えない。

『リンネの花時計 Linnaeus’ Flower Clock』(1998)

については次の記事をお読みください。

最後に、本展の壁面にテキストが呈示されていたので、それを掲載してこの稿を終わりとしたい。

*こうしてしっかりと心に刻み、回想し、繋ぎ合わせ、再び命を吹き込む

*熟考してみると、何かを記憶するということは、単なる反復行為ではない、ということがだんだんと分かってくる

*記憶とは時間という織物にできた襞(しぼ)(fold)のようなものだ

*忘却が記憶の中のイメージに隙間を生み、穴ができる

*だがそれは単なるほころびではなく、その穴から、物事の本質が見えるのだ

*(…)

(日曜映画批評:衣川正和🌱kinugawa)

いいなと思ったら応援しよう!