be surprised thatのthat節は何節か

先日「黄リー教を楽しむ会」のコミュニティで「be surprised thatのthat節は名詞節か?副詞節か?」という話題があがりました。

黄リー教(F.o.R)においては名詞節とかんがえるのが正しいようですが、しらべてみるといろいろ興味深い考えがでてきたのでまとめてみました。

be surprised atとbe surprised toのおさらい

まずはbe surprised thatについてかんがえる前に、be surprised atやbe surprised toの構造を再確認しておきましょう。

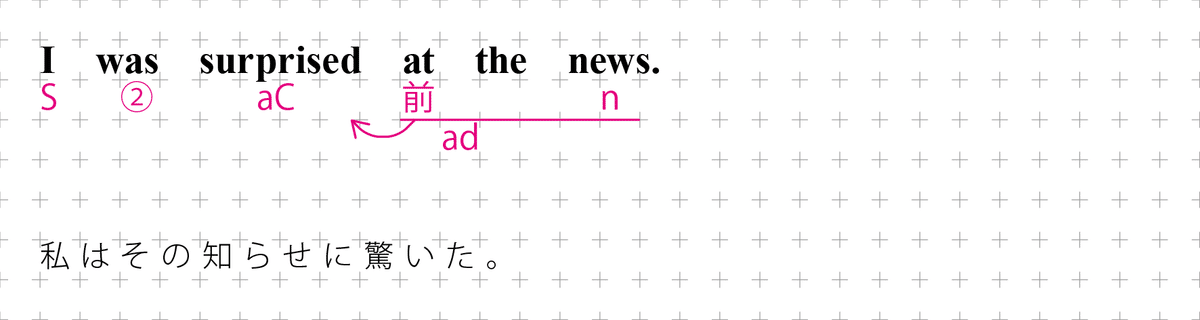

surpriseは「驚かせる」という動作をあらわす他動詞で、ここではwas surprised「驚かされた」という受動態のカタチでつかわれています。心理状態を表す受動態は「〜される」という意味が希薄になるので「〜する」と和訳にすることがおおいです。

上の I was surprised at the news.という英文では、at the newsという前置詞+名詞のカタマリが副詞句としてwas surprisedにかかっています。

同様に、 I was surprised to hear the news.のほうでは、to hear the newsは不定詞の副詞用法としてwas surprisedにかかっています。(黄リー教p.132、実践演習 問題93参照)

また、surprisedは「驚いた」という意味の形容詞として辞書の見出し語になっています。そのためwas surprisedの部分は−③ではなく、② aCととらえても大丈夫です。

なお、(was) surprisedを受動態としてとらえると「驚かされた」という動作、形容詞としてとらえると「驚いた」という状態にフォーカスすることになります。(黄リー教p.427あたりを参照)

黄リー教では「省略された前置詞の目的語」

わたしの記憶では黄リー教にはbe surprised thatはでてこなかったようにおもいます(でてきてたらスミマセン)。

構造をかんがえるにあたっては次のルールが手がかりになります。

・[that S+V]が前置詞の目的語になっているときは、in, except, but, save以外の前置詞は省略しなければいけません。

このルールについての具体例は、同書のp.323にI am sure that I'll succeed.という例文があげられていますのでご確認ください。

be surprised thatに適用すると以下のようになります。

that節は省略された前置詞atの目的語(つまり名詞節)で、全体として副詞のはたらきをしてwas surprisedにかかっています。

もちろん先ほどもいったようにwas surprisedの部分は−③ではなく、② aCとかんがえてもいいでしょう。その場合、that節はaCにかかります。(実践演習 問題165参照)

was surprisedが意味的に「1つの③の動詞」のようにはたらき、thatも省略されることがあります。(実践演習 問題172参照)

以上が黄リー教にもとづいたbe surprised that考え方になりますが、もし誤りなどがありましたら教えていただけるとたすかります。

※ちなみに脱線しますが、was killedはそこだけ訳せば「殺された」ですが、日本語としては「彼は事故で亡くなった」と自動詞的に訳すのが自然です。仮にin the accident のかわりにby the murderer と行為者が明示されていたら「彼は殺人犯によって殺された」と受け身で訳すのがいいですね。

ほかの文法書でも確認してみよう

ここからは、黄リー教以外の本ではどのような説明になっているか見てみましょう。まずは学校文法の定番『青ロイヤル』から。

②〈be glad [sorry, surprised] that ...〉の形で感情の原因を表す。「…なのでうれしい[残念だ,驚いた]」の意味。→ p. 284

I'm glad (that) you like it.

(気に入ってもらえてうれしいです)

* くだけた話し言葉では that は省路される。

注 名詞節と副詞節の that:

〈be glad that …〉 などの that 節は,歴史的には原因・理由を表す副詞節であるが,be afraid that ...=fear that ...などと同じように考えて,名詞節とすることもある。

名詞節とすることもあると補足はしつつも、歴史的には副詞節としています。同書のpp.284-285ではより明確に分類しています。

(1)感情の原因・理由を表す that 節

感情を表す形容詞(過去分詞形を含む)に続くthat節は,その感情の原因となっている事柄を示す。くだけた言い方では thatは省路される。

(…中略…)

(2)他動詞の目的語に相当する that 節

〈be+形容詞+前置詞〉で他動詞と同じような働きをすると考える。that 節の前では前置詞は脱落する。→ p. 38

surprisedは(1)型に分類されているので『青ロイヤル』の見解としてはbe surptised thatのthat節は副詞節ということですね。

下記に引用する『実例解説 英文法』は、生成文法にもとづいた英文法書です。こちらでも『青ロイヤル』と同様の分類をしており、be surptised thatのthat節は副詞節ということになります。

1.2.1. 形容詞+ that 節

[1] happy(うれしい),sorry(気の毒な),surprised(驚いた)など。

形容詞が主語の感情を表し,that 節がその理由や原因を表します.

(…中略…)

[2] angry(怒っている),anxious(切望している),conscious(気づいている),sure (確信している)など.

形容詞が that 節の内容に対する主語の態度(確信・願望・恐れなど)を表し,意味上 that節が他動詞の目的語に相当します.that 節の内容を前置詞句で表すこともできます.

ただし、『実例解説』で[2]型に分類されているangryですが、『青ロイヤル』のほうでは(1)型に分類されていました。

つまり、この2つの分類というのは、どうも絶対的な分類というわけではなさそうです。

国内最高峰の英文法書(とわたしが勝手におもっている)『英文法総覧 大改訂新版』をみてみましょう。『青ロイヤル』や『実例解説』のように細かく分類はせず、ただ以下のように書いてあるのみです。

30.3.1. 「形容詞+that 節」

形容詞がthat節を従える場合,名詞を従える場合に付けた前置詞はつけない.

(…中略…)

I am glad that he has returned ( = glad of his return).

この説明をみると、形容詞につづくthat節はすべて省略された前置詞の目的語、つまりすべて名詞節であるといっているようにうけとれます。『青ロイヤル』では(1)型に分類されているgladも、『英文法総覧 大改訂新版』では(2)型のように紹介しています。

いずれの文法書もそれぞれ根強い人気があり、一定の評価があるものですが、どうも説明にバラつきがあるようですね。いったいどういうことなのでしょうか……。

結論! 「どちらでもいい」!

さて、いろいろみてきましたが、文法的にどれがより厳密といえるのでしょうか? ここで英語のプロやガチ勢からも信頼されている『新英文法辞典』をみてみましょう。

ある節が副詞的機能を果たしていると見るかどうかの基準は,意味によって判断されていることが多い。しかし,意味というものはその解釈いかんによって変わってくる訳で,その結果同じものが見方によって副詞節と言われたり名詞節と言われたりする結果となる。たとえば,I am glad that you have come / I rejoiced that he came などは,理由を表わすという意味で,Curme やJespersen は副詞節とするが,Kruisinga (Handbook §§ 1968, 2255)や Zandvoort (Handbook § 647) などは,I am glad that...は I am glad of itに呼応し,I am certain (or sure) that he saw meは,意味上 I believe that he saw me に等しいという理由で、これらを形容詞および動詞の目的語節,すなわち名詞節とする。しかし,このように意味のみを基準にすると,I was surprised that he agreed / I'm sorry you're hurt のようなものは,意味上原因や理由を表わしているとも見られるから,これらは準副詞節(Semi-adverbial clause)ともみなされる[Zandvoort, Op. cit. § 647 Note 1]というようなことを言わざるを得なくなる。

ちょっと長いですが、カンタンにまとめると「副詞節かどうかは意味で判断できるが、I am glad that…のthat節を名詞節ととらえる学者もいる」ということですね。

さらに、「I was surprised that…のthat節を『準副詞節』とみなす学者もいる」とのことです。

いよいよ結論にはいります。

黄リー教(F.o.R)においてはbe surprised thatのthat節は省略された前置詞の目的語(つまり名詞節)とかんがえたらいいはずです。しかし、省略を考慮せず意味だけに注目すれば副詞節とみることができます。

文法的にいずれかが厳密はさておき、どの考え方でもsurprised以降のthat節の内容が副詞的に (was) surprisedを修飾しているという点に注目すべきです。

これはthat節にかぎったことではなく、はじめの構造図でみたように前置詞のカタマリや不定詞のカタマリであったとしてもおなじく副詞句として(was) surprisedを修飾しています。

そして、英文の意味をとるという行為においては、that節が名詞節か副詞節かに拘泥したり、あるいは準副詞節という新しい概念を導入する実益はあまりないといえるでしょう。

つまり、結論としては「どちらでもいい」ということです。