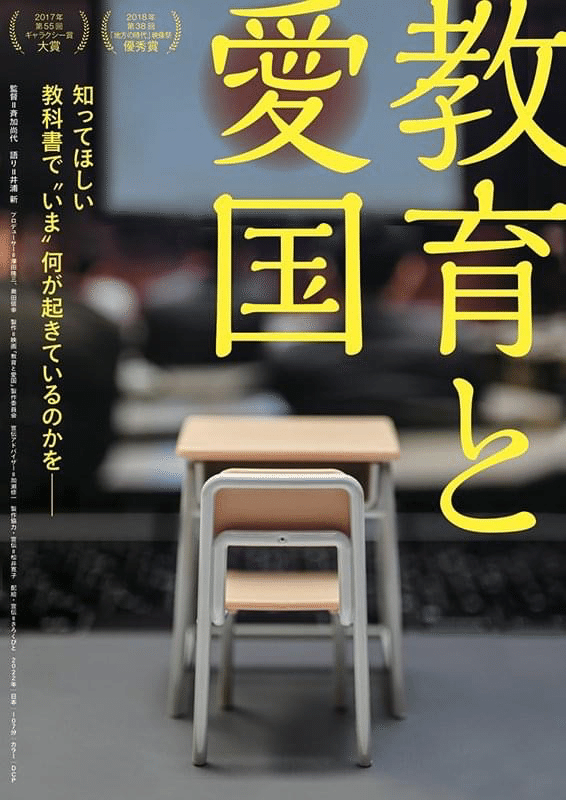

教育現場への政治介入を問うた映画「教育と愛国」

映画(教育と愛国)(長文失礼します)

教育の現場と愛国の関係を問うた映画です。テレビ版はギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞したもので、監督の斉加尚代さんは、毎日放送の報道記者を経て2015年からディレクターとして活動しています。

教育と愛国の関係とは、教育の現場にいかに政治が愛国心育成のために介入を強めて行ったかを時系列的に追ったドキュメンタリー映画です。

最初太平洋戦争当時のアメリカの日本教育に対する分析がフィルムで流れます。そこにはいかに国家に忠誠心を誓う人材を育成するかが、その目的であると述べています。戦後の教育は国民主権を基本に、戦前のそうした教育の是正がテーマとなってきました。

それが安倍政権以降に、上記の愛国心教育の復活が顕著になり、そうした様々な事例が順番に紹介されていきます。

最初に登場するのは小学校の道徳の教科書で、戦前の修身である道徳は70年以上振りに科目として復活しましたが、その教科書の一節で、パン屋の記述が和菓子屋に変更されるというケースが発生しました。日本古来の伝統を重んじるという観点から、洋食のパンから和菓子に変更になったということですが、これにはパン業界が驚いたというのが実態です。パンが反日になるとのかとの関係者の証言がありましたが、これは短絡的な発想といわれても仕方ありません。

さらには中学社会の教科書では慰安婦問題が、やはり修正の対象になります。これは徴用工問題でも同様で、教科書検定チームが、強制を意味する従軍の文字の削除で従軍慰安婦→慰安婦、徴用工の強制連行→連行への修正指示です。

こうした修正指示は、沖縄の集団自決や南京事件での軍の関与など、様々な歴史上の負の遺産に及びますが、そうなると自己否定に繋がるので愛国心育成のためには、こうした事項は真実ではないとの見解でなければ、理屈が通りません。

何人かの証言者も登場しますが、愛国心を重視する教科書の代表執筆者である東大の名誉教授は、インタビューの「教科書でどのような日本人を育てたいか?」の問いに「日本本来の日本人であるような姿」と答えますが、「それはどういうものか?」と再度聞かれると「左翼ではない」と最初に答えました。もう少し論理的な回答が欲しかったですが、こうした方が日本の最高学府の教授であったのは、正直驚いてしまいました。

他にも大阪の中学校教師は、授業で慰安婦問題を取り上げ、それが新聞記事になったことで吉村知事からの反論のツイートが拡散し、阪大の教授は、ジェンダー論の中で慰安婦問題を取り上げたことで、極右の杉田水脈議員からツイッターで、論文をねつ造呼ばわりされています。研究者にとって論文をねつ造といわれるのは、これ以上ない誹謗中傷といっていましたが、心中察するに余りある言葉です。

上記の中学校教師が語るように、慰安婦問題は過去の問題ではなく、現代の問題でもあり続ける訳ですが、両者の対立は自虐史観と歴史修正主義の対比になります。

かつてエール大学の女性研究者だったと思いますが、慰安婦問題についての史実(歴史上に起こった事実)は曲げられないと言っていました。

政府の教育への介入から派生して一線を越えたのは、最後に登場した日本学術会議の6名の任命拒否問題でした。「総合的、俯瞰的~」といいながら最後まで、明確な説明責任を放棄したのは、戦前の軍事に関与した学術分野の独立性の担保を、政治の介入により亡きものにするものでした。

この映画を観て再度思ったのは、こうした教育に留まらず、この国は戦前の全体主義への回帰志向が、徐々ではありながらも確実に浸透しつつあります。そうならないためにも声を上げ続けることが、肝要であると改めて実感しました。

(上映中の記憶を基に書きましたので、時系列や会話文は正確ではないかもしれません。写真は公式サイトより引用しました。)