未来館ビジョナリーキャンプを振りかえる その1「タッチ・ザ・ビジョン」

描いた餅は食べられない?

絵にかいた餅を食べるにはどうすればいいだろう?

そんなこと考えるのは、やっぱり空想癖が過ぎるでしょうか。

方法を思いついた!と言ったら、絵空事だと笑われるでしょうか。

絵にかいた餅を食べる方法を誰かが思いついたとき、たとえそれが粗っぽい思いつきでも、たくさんの人が意見を出し合ってそのアイデアを磨けば、「今はできない何か」をできるようにする、その道すじが見えてくるかもしれません。

周りを巻き込みながら"絵にかいた餅"を"食べられる餅"に変えていける人。

混迷をつづける現代社会には、そんな人がいてもいいかもしれません。

2030年に社会の中枢を支えているであろう現在10~20代の若者たち。

餅の描き手になる意志をもった若者たちに集ってもらい、彼らに想像を創造までもっていく道すじを示す、そしてスタートラインに立ってもらう。

そんな挑戦的なプロジェクトが、日本科学未来館で始まりました。

タイトルは「未来館ビジョナリーキャンプ」

ただし、描くのはお餅ではありません。

現実社会に描き出すのは、これからのコミュニケーションの形です。

コミュニケーションって、何ですか?

コミュニケーション。この言葉をきいたとき、皆さんはどんな場面が頭に浮かびますか?

会議室の激論、学校の授業、ごめんなさいやありがとうの場面、愛の告白、秘密のコソコソばなし。

ケンカなんていう場面もあるかもしれません。

会話や文字のやりとりだけがコミュニケーションとは限りません。

視線を向けたりそらしたり。

それだけで言葉以上に気持ちが伝わってしまったこと、ありませんか?

日常生活の中で、私たちは、相手(無生物や動植物の場合もあり)と何らかの情報をやりとりしています。

私たちが誰かに発した情報は、どのくらい正確に、どのくらい意図したとおりに、相手に伝わっているのでしょうか?

情報の受け渡しについてまわるズレや誤解。

「ま、いっか」

なんて放っておくと人間関係に摩擦が生じたり、事故につながったり、果ては社会問題に発展することも。

2030年。もうすぐやってくる未来。

そのとき皆さんは、どんな社会で、どんなふうに気持ちや考えを伝えあっていたいですか?

描いた未来に近づくために、どんな方法を使ってみたいですか?

2019年3月、若者たちが、そして若者たちを導く人々が、未来のコミュニケーションについて熱く語り合いました。

未来館ビジョナリーキャンプ 公式サイト

未来館ビジョナリーキャンプ

キャンプ(と言っても宿泊ではなく通いのキャンプなのですが)は3日間。

集まった37名の若者たちが挑むのは、「2030年、どんなふうに気持ちや考えを伝えあっていたいか」というテーマで自分たちの実現したい未来のビジョンを描き出すこと。そして、「どうやってその未来に向かうか」という具体的なアイデアを考えること。

若者たちは、第一線で活躍する研究者やクリエイター、データサイエンティスト、科学コミュニケーターと語り合いながら、チームでビジョンを描き、アイデアを育て、最終日にそれを発表します。

そして、キャンプ終了日の審査で選ばれた3つのアイデアは、半年の制作期間で「形あるもの」として表現され、日本科学未来館や国内外の施設で展示物として公開されます。その展示物は、訪れた人々がこれからのコミュニケーションについて語り合うきっかけになるのです。

ビジョナリーたちはキャンプでいったい何を体験し、どんな変化を遂げたのでしょうか。

このブログでは全4回にわたって「未来館ビジョナリーキャンプ」をふりかえっていきます。

今回の記事では、37名の参加者がキャンプでどんなことに挑戦したのか、お話します。

ビジョナリーって何だ?

たびたび登場する、ちょっと耳慣れない言葉「ビジョナリー」

いったいどんな意味があるのでしょうか。

ビジョナリー(Visionary)という言葉には形容詞や名詞の意味があり、妄想的な(人)、とか、実現不可能な、といった意味があります。

その一方で、将来を見通した(人)、という意味もあります。

日本科学未来館は、今回のイベントの中に限って、ビジョナリーという言葉に「未来のビジョンを描き、それを実現するアイデアを考え、周囲を巻き込みながら、自らも行動できる人」と定義しました。

キャンプがめざすもの

キャンプの目的はビジョナリーを育てること。キャンプ終了時に、参加した若者たちが一人前のビジョナリーとしてスタートラインに立つことをめざします。

キャンプに参加する若者たちは、ビジョナリーと呼ばれ(厳密にいうとキャンプ中は候補生なのですが)、立場や価値観の異なる人々と語り合うセッションを重ね、未来のビジョンを描き、そこに向かうためのアイデアを考え、周囲の人を巻き込む、という経験をします。

ここでいうビジョンとは、例えるなら、2030年の社会が背景に書かれたお餅の絵です。お餅は、2019年に存在しない何かです。それは道具かもしれないし、社会システムかもしれません。ビジョナリーたちは、"お餅"がいったいどんなものなのかを詳細に描きだし、それを現実のものにするアイデアを考えます。

ビジョナリーたちは、ランダムに編成したグループでセッションを繰り返したあと、最終日のファイナル・プレゼンテーションのためのチームを結成し、チームごとに未来のビジョンとそれを実現するアイデアを考えます。また、セッションとセッションの間に、研究者、クリエイター、データサイエンティストの皆さんのレクチャーを受け、自分たちのビジョンやアイデアを育てていきます。

DAY1 : Session1 私は何者?

キャンプはまず、自分と向き合うことから始まりました。

コミュニケーションを題材に応募時に制作した2分~3分の動画を見せ合い、自己紹介と質疑応答を行います。メンバーを変えながら、ひたすらこれを繰り返します。

このセッションの目的は、自分の考え方と向き合うこと。

他人からの質問に答えながら、「私、なんでこんなふうに考えたんだろう?」と自分の考えを自身でクリアにしていくのです。

共感、反対意見、一人で制作している時には思いもつかなかった視点を次々に受け取りながら、ビジョナリーたちは、自分の主観を捉えなおしていきます。

DAY1 : Session2 課題をDIGれ!

ビジョナリーたちが次に挑んだのは、世界にあふれているコミュニケーション上の課題と向き合うこと。

新しく編成されたグループで、他人の視点や価値観に耳を傾けながら課題と向き合うセッションです。

SNSやアンケートから、多くの人が悩んでいると考えられるコミュニケーション場面を1つ選び、その場面についてグループ内で意見を交換しながら、課題をDIGります(深堀りします)。

"課題をDIGる" って、具体的にはどんな作業なのでしょうか。

こんな作業です。

"これって、なんで悩ましいと思われてるんだろう?(Why)"

"そう考える背景にはどんな認識や価値観があるのんだろう?(What)" を話し合い、

"どうすればその状況が変化するんだろう?(How)" を考える。

たとえば、英語を話せなくてコミュニケーションがうまくとれない、という悩みなら、なぜ英語を話せなくて悩むのか、英語を話せなくて悩む背景にはどんな価値観があるのか、を話し合い、どうすれば英語を話せるようになるか(または話せなくても悩まなくなるか)、を探っていきます。

この課題、どうしたい?

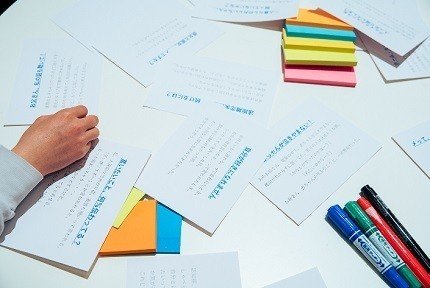

セッションはカードを選ぶことから始まります。

テーブルの上には、短いタイトルが書かれたカードが20枚ほど、散らばっています。

「イイね!ほしい病なんです」

「お父さん、私の話も聴いて!」

カードのオモテ面にはタイトルが、ひっくり返すとウラ面には、コミュニケーションがうまくいっていない場面のエピソードが書かれています。

各グループは、課題だと思うエピソードを1つ選び、なぜそう思うか、それは結局何の問題なのか、その場面を変化させるにはどうすればいいか、話し合いを始めました。

今回のセッションは、自分の気持ちや考えを伝えあうだけではありません。

グループごとに話し合ったことをまとめ、3分のプレゼンテーションで発表しなければなりません。

たとえば、伝え方について書かれたエピソード、

「直接会って話す、これって本当に一番いい方法?」

ビジョナリーたちから出た意見は、

"直接会って話すべきだと思うけど、そうしたくない時がある"

"脳の情報処理能力には個人差がある。思ったことを適切な言葉で言い表すのが苦手な人の課題だと思う"

"SNSに書かれた言葉、そこに至るまでの、例えば書いたり消したり悩んだり、それがわかればいいのに"

"いろんな伝え方があるのはいいけど、言いにくいことは会わないで話す、それが当たり前になってしまう。だから直接話す、その勇気をくれる何かがほしい"

などなど。

それは誰にとって課題なのか。それはどんな社会の訪れにつながるのか、ビジョナリーたちは、視点を変えて意見を出し合いました。

あるビジョナリーからはこんな言葉も。

「同じ場面なのに、解釈も、思いついた解決方法もバラバラ。解決策を考えるのってたいへん!」

本番に向けた、いわばリハーサルともいえるこのセッション。

「なんで課題だと思う?」と「それって結局は何の問題?」をしっかり話し合わないと、解決策を考えるときに具体的なアイデアが出ない!、ということにビジョナリーたちは気づき始めました。

ここまではランダムに分けられたグループでセッションを続けてきたビジョナリーたち。

次はいよいよ、本番に向けてともに歩む "チームメイト" を探します。

私、コレを解決したい!

本番前の最後の訓練となるポスターセッションの準備が始まりました。

自分がめざす未来社会を実現するために、解決したい課題は何か。

ビジョナリーたちは、セッションを経験してたどりついた自分の考えを、各自でA3のポスターに表現します。

それだけではありません。

よくみると、ポスターにはこんな"広告"も。

"私には〇〇なパートナーが必要だ"

"私は〇〇をするのが好きだ! 得意だ!"

実はこのポスター、チームメイトを募集する求人広告でもあり、名刺でもあるのです。

ポスターセッションではいったいどんなやりとりが繰り広げられるのでしょうか

DAY1 : Session3 : ポスターセッション

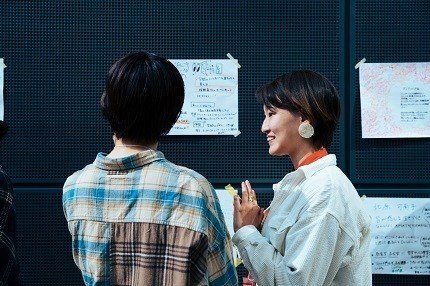

いよいよポスターセッションがはじまりました。

未来社会のビジョンについて、激しく語り合うビジョナリーたち。

対話がとびかうポスターセッションの会場は、熱気にあふれています。

対話が引き起こす"化学反応"のはじまり

「子供の運動不足は深刻な問題! 思いっきり遊べる場所が必要です」

「なんで問題なの?」

「転んだ時に手が出なかったりしてケガをしてしまうから!」

「なんで運動不足になるの?」

「運動する場所がないからです」

「遊ぶ場所をつくったら運動不足は解決するの?」

「安心して遊べる場所をつくれば解決すると思います」

「安心して遊べる場所ってどんな場所?」

「親が心配なく子供を遊ばせることができる場所」

「親が心配なことって何? データがあるかもしれないね!」

「"子供に大怪我をさせたくない"かな」

「それなら、ケガをしない場所をつくるの?」

「それよりけがをしても大丈夫な場所、小さなけがをして学ぶ場所を作る・・・」

どんな社会にしたいか。そのために何を解決したいか。

対話によって自分のビジョンを描きなおすビジョナリーたち。

その未来に向かうためのアイデアも少しずつ変化していきます。

同時に、"あの人と組んでみたいなー"という気持ちが芽生えます。

同じ方向性をもった相手。役割分担がはまった相手。なんか気が合う相手。

ポスターセッションが終わって休憩時間になっても、ビジョナリーたちはずっと語り合っていました。

DAY2 : Session1 チームメイキング・セッション

2日目の朝。チームメイキングのセッションがはじまりました。

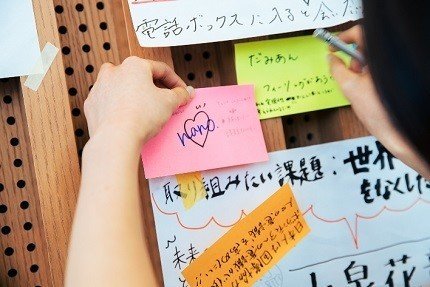

ビジョナリーたちは、チームメイトとして組みたい相手のポスターに付箋を貼りあいます。付箋には、自分の名前と、"あなたと組みたい理由" が書かれています。

ビジョナリーたちは自分たちで話し合いを進め、およそ90分のセッションで10チームが誕生しました。

DAY2 : Session2 : タッチ・ザ・ビジョン

チームが目指すのは、めざしたい2030年のビジョンと、そこに向かうためのアイデアを具体的に描くこと。

「これを一緒に実現したい」

周囲の人にそう思ってもらい、巻き込んでいくためには、自分たちのビジョンをただ"描く"だけでなく、触れて質感を感じられるくらい、手触りや香りを具体的に描く必要があります。それができてはじめて、そのビジョンに近づくために必要なものを考えることができます。

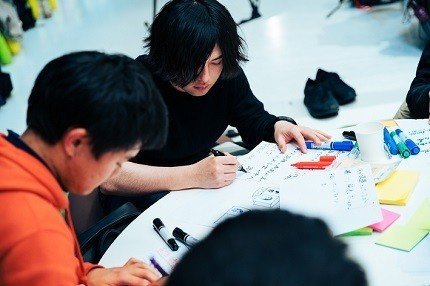

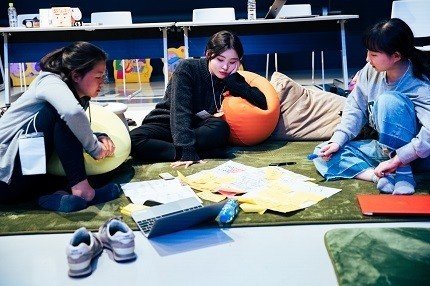

ビジョナリーたちは、チームごとに好きな場所に陣をかまえました。

作戦会議の始まりです!

膝をつき合わせて議論を行うチームもあれば、一言も言葉を交わさずSNS で意見を伝えあうチームもあります。

聴き、問い、そして見守る人

思い思いの方法でビジョンについて語り合うビジョナリーたち。

その傍らで、聴き耳をたてる人たちがいます。

対話が行き詰まると問いかけ、そして再び対話を見守るその人たちは、研究者、クリエイター、データサイエンティストの皆さんです。

彼らは、キャンプ中、ビジョナリーにレクチャーを行うだけでなく、様々な場面でビジョナリーたちに助言を行い、そして最終日のファイナルプレゼンテーションでは、審査員も務めます。

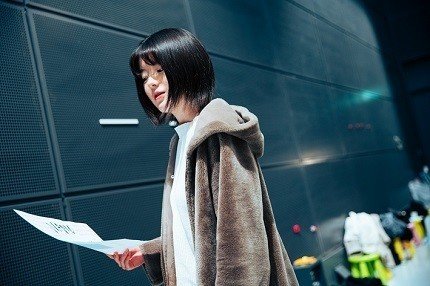

DAY2 : Session3 : 中間発表

あっというまに中間発表のときがきました。

各チームは、交代で訪れる審査員に対して、自分たちが考える未来のビジョンと、そこに向かうアイデアを説明し、容赦なく浴びせられる質疑に応答しなければなりません。

審査員である研究者、クリエイター、データサイエンティストの皆さんは、それぞれの専門分野の視点で助言をします。

生煮えのビジョンは根底からひっくり返されていきます。

ビジョンがあまい!

「どのチームもまだビジョンがあいまいです。具体性に欠けていますね」

審査員の皆さんから、次々と厳しい総評が告げられます。

「今、手の届くところにあるテクノロジーは2030年にはすたれていますよ」

「もっと率直に言い合わないと!衝突を避けていたら浅い議論しかできない!」

「僕の経験では、途中でちゃぶ台をひっくりかえしたプロジェクトの方がうまくいったな」

「展示のことは今は考える必要ない」

「自分がどんな世界で生きたいか、まずそれをしっかり考えてほしい」

DAY2 : 再起できるか!? ビジョナリー!

意気消沈のビジョナリーたち。

さらに、話し合いが進む中で方向性の違いが浮き彫りになり、分裂するチームや一人チームを結成したビジョナリーも現れました。

どのチームの前にも暗雲が立ちこめています。

果たしてビジョナリーたちは、未来のビジョンと、そこに向かうアイデアを描きだすことができるのでしょうか。

どうするビジョナリー!?

その2へ続く