【まったり経営学26】『世界標準の経営理論』23〜センスメイキング〜小石に躓いたと嘆くか綺麗な石が見つかったと喜ぶかは本人次第

さてと、2年前の感想から、

読み返してて、ふと、

て本の一節に書いていた話を思い出した。

アメリカのとある、普通の人に幸運が起きるサプライズを色々仕込んで、1週間密着し、幸運が起きた瞬間にその人はどんな反応をするかって番組があって、

毎日、「俺の人生は何もうまくいかない(=悲劇の主人公みたいな言動)」で有名なバーのマスターで実験したところ、

そのバーのマスター、危機回避能力が高すぎるのかあらゆる幸運を全て回避藁🤣(確か、1億円か何か高額な小切手が入った封筒を客扮する仕掛け人が目の前に置き忘れて行ったのに、気づかず捨てるわけでもなく、封筒に手すら付けないみたいな行動の連続)

で、1週間過ぎて本当に数あるサプライズを全て回避して、最後にスタッフが種明かししながら、

「この1週間、実はあなたの周囲に様々なラック(幸運の種)を蒔いたのに、気づきませんでした?」

って聞いたら、

「あ、そういえば、、、」

って感じで、記憶を辿り始め、そのマスターが最後に言ったのが

「結局、全てのラックを掴もうとせずに、常に自分で不幸を選んでいたことがわかった」

と言っていたのが印象的だった。

結局、数あるラックを幸運と捉えるか不幸と捉えるかは自分次第だからねえ〜〜〜〜

未知な物を全て危険と否定して、近づこうとか行動しようとしないと、そもそも

幸運すら手に入らない

見出しとしては、

センスメイキングこそが、いま求められている

センスメイキング:「腹落ち」の理論

哲学的背景:現実はひとつか

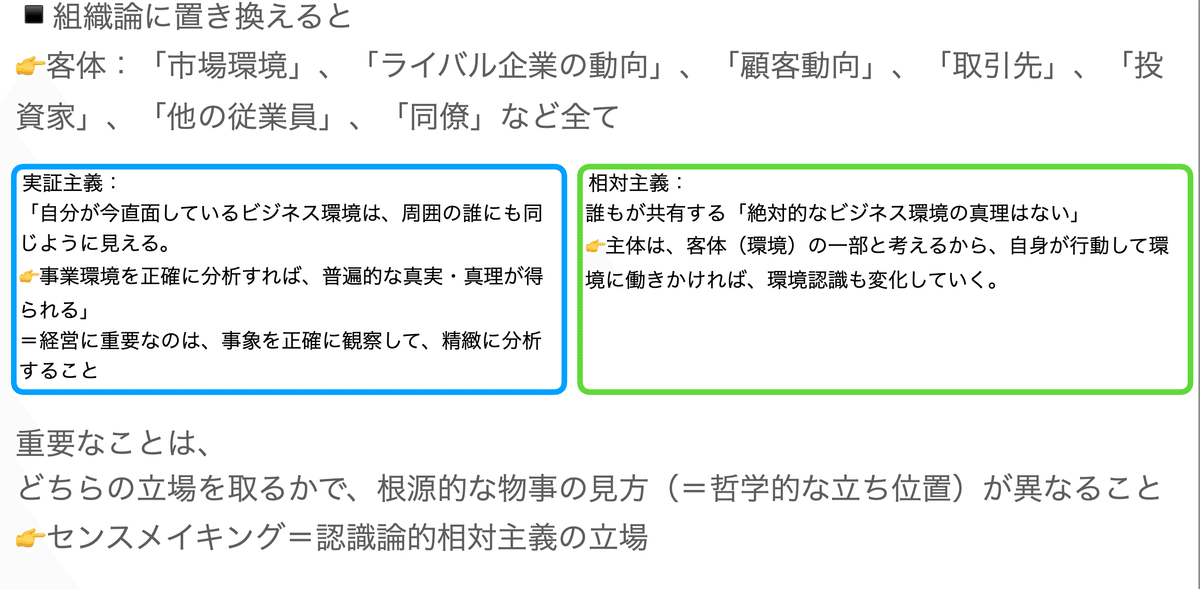

組織論に置き換えると

センスメイキングの全体像

プロセス1:環境の感知

マイトリスのAMA論文でのセンスメイキングが重要となる3つの環境

これからの時代

プロセス2:解釈を揃える

極めて重要なことは、多義性の「足並みを揃える」こと

ワイクの論文

求められるのは、ストーリーを語り、腹落ちさせられるリーダー

プロセス3イナクトメント:「行動・行為」のプロセス

センスメイキングがあるから危機を乗り越えられる

センスメイキングに一番重要なもの

セルフ・フルフィリング:未来は本当に生み出せる

センスメイキングの7大要素

未来をつくり出すためには

てな感じかな。

中でも特に重要だなと思うとこだけ〜〜〜

👉NAなアウトプットに傾きがち。

コア・コンピタンスや経営の軸=アイデンティティがないと、

組織がブレまくるだけ

ってのがよく分かる

関連書籍

日々、小さな挑戦を自分に許可する=self permission

が、いかに自分の自己肯定感を高め、自分の人生を好転させ、社会にも有益であるかが分かる本

20歳で本当に読んでおきたかったなと(初出版された時にはすでに30代のおっさんだったんだけど💦)思ったので、姪っ子の成人祝いに贈ったくらいの良著

ブランディングデザインとかブランディングとはそもそも何ぞや?

なぜ、ブランディングデザインを導入しようとする企業であまり成功した事例が見当たらないのか?

などが大きな文字とわかりやすい事例でよく分かる本。

福岡市の警固神社もブランディングデザインで生まれ変わったんだねえ

会社のWEBホームページの体裁や見栄えを良くすること=ブランディングデザインではないんだねえ

ってことがよく分かる🕺

今回の感想

だから結局、今トレンドなバズワードだからって、

ストーリーテリング=ナラティブ、ナラティブ〜〜〜〜

って感じで、組織自体に、コア・コンピタンスも、数年後にどうしたいかといった明確な事業計画やブランディングデザインもなく、行動もしてない、自称、プロ経営者や実務を知らない自称コンサルタントが外部からやってきて、

物語だけ語ったところで、聞かされる従業員、株主、消費者といったステークホルダーが、

胡散臭いと思うだけで、腑に落ちるわけがない藁🤣

そもそも経営理論はなぜ必要だったか?

で書いてるとおり、

Whyを理解させて、腑に落とす

腑に落として、組織として行動を起こしやすくするため

だからね👀最近だと、

アート思考、デザイン思考、ブランディングデザイン

なんて感じで、経営とかマネジメントで

デザインに関する素養

を持て囃す風潮が強いけど、ここでもトレンディなバズワードを並べ立てるだけで、実際に学んだことを小さいところから実践(リアルオプション的な手法)しないから、

ブランディングデザイン

なんていきなり社長がゆーたところで、

デザインとブランディングデザインの違い

すら分かっていない経営者がほとんどだから成功するわけがないんだよね〜〜〜〜。

センスメイキングに一番必要なのは結局、

未来を口で語るに見合う行動が日頃からきちんと出来ていること

👉未来を語るだけならば、詐欺師でも政治家でも演説家でも出来ちゃうからね。

💃人は実務(行動)が伴って初めてその言葉を信用する🕺

じゃあセンスメイキングって何のために必要なの?

もちろん、雪山で遭難して、誤った地図で生き残るためではない。

これまでの各部で、

第1部 経済学的ディシプリン

第2部 マクロ心理学ディシプリン

で、社会が不安定で変動性が高い時代=これからどうなるかわからないからこそ、どうリスクを極力少なくして、変化に強い組織として、いかに生き残り安定的な経営を図るか

の具体的な手法=リアル・オプションや、SECIモデル、進化するルーティン、ダイナミックケイパビリティなんかが書いていたけど、前回

で書いてたとおり、

人間は、感情的な生き物

だからこそ、いくら

「ボラティリティとダイナミックケイパビリティで、社会や経済の不安と変動性が高いから、これからはリアルオプションで予算を確保しつつ、SECIモデル駆使した知の探索を行おう」

なんて言われたところで、数年後にうちの会社はどうなっておきたいか明確な未来像と、

すでにある部署でそれに向けた開発と調査を進めてるって行動やカタチにする実績がないと、

組織としては、

この会社やばいんじゃないかと不安に思うか無駄なことしやがってとモチベーション下げるだけで、

腑に落ちないから行動しない

👉組織全体として、

次の行動にスムーズに移させるために必要

なんだけどね💦

逆に言うと、

センスメイキングだけでもダメ=行動が伴わないなら胡散臭いだけ

センスメイキングなしでもダメ=何でそんな行動をしてるか組織が共感しない

👉行動を伴うセンスメイキング

=数年後の組織の未来像を描く

そのために、一番重要なのは

アクションリサーチでどんな未来なら数年後に実現可能なのか

を常に把握しておく。

ってことで💦

この衰退国家の経営者で多いんだけど

目先の時間を惜しんで、自分の理解してることは説明しなくても理解していて当たり前みたいな個人主義な国で、センスメイキングみたいな理念だけを語ったところで、

でも書いたんだけど、32個の経営理論を知ってる前提でセンスメイキングしたところで、32個の経営理論を知らない人が、

腑に落ちると思うかい?

って話。

まとめ

結局、センスメイキングを一番体現してる言葉って、

「やってみて、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ」(山本五十六)

なんだよね。てか、日々、組織の運営でこれさえ出来ておけば、

別にセンスメイキングとかブランディングデザインみたいなカタカナ語なんてわざわざ持ち出してこなくていいんじゃね?🤔

って思えるくらい。

さてと、次回は、

これで、第3部も終了だねえ。いよいよ

第4部 社会学ディシプリン

に入ってく〜〜〜〜🕺

日本の政治家とか経営者ってほとんどが、インターネットとかPCすらあまり触れてないお歴々ばかりで実権を握っていて、SNSとかクリエイターとか言っても肌感覚で、実生活に馴染んでいないから、

社会学

って言っても、よく分からない人が殆ど。

=実効性のある政策や経営方針が打てない。

👉SNSの持つ力を軽視してきた結果、今のこの国の没落に繋がってるんだよね〜〜〜〜

まさに、

魅力がないから、淘汰される

て経済原理を体現してる👀SNSとかスマホアプリ、WEB、YouTubeなんかを全て、

マスメディア

=商業的に売上や知名度を上げる宣伝のために利用するためだけのもの

って誤解して、そのためだけに利用してる人が大半で、世界を変えた

グレタさんの環境活動=SDGsに発展

声なき女性たちがツイッターでセクハラを訴え=女性の人権を守る#MeToo活動に発展

とあるアメリカの少年が投稿したYouTubeの動画が同性愛者に関するアメリカの判決につながる=ダイバーシティに発展

って感じで、2010年以降、世界的に社会を変えてきたほとんどが、

きっかけはSNSを通じた勇気あるたったひとりの個人の発信

だったりして、今やSNSの影響力を知らず改善をしてこなかった巨大企業の方が、

利潤追求だけでは許されない製造している国の人権問題

社会的な働き方、ライフスタイルの変化に伴う従業員の働かせ方

製造から販売までのサプライチェーンでどれだけ環境負荷を軽減できているか

性差別や(性以外の部分でも)少数者差別などがないか

などなど、企業側が対策に躍起になってるくらいだからね〜〜〜〜。SNSに代表される

社会的な人や企業のつながり

はもはや、組織の経営や管理とは切っても切れない関係ってことで💦