わたしのデータ化、リスト化遍歴5〜紙相撲3

マニアック家族によって設立されたわが家の紙相撲。ひそかにわたし一人で継承し、昇進規定や降格規定、紙相撲力士の要望に応えるべくお給料の規定まで設けていたわたし。

今から三十数年前、中学生から高校生の頃の話です。

星取表の作成

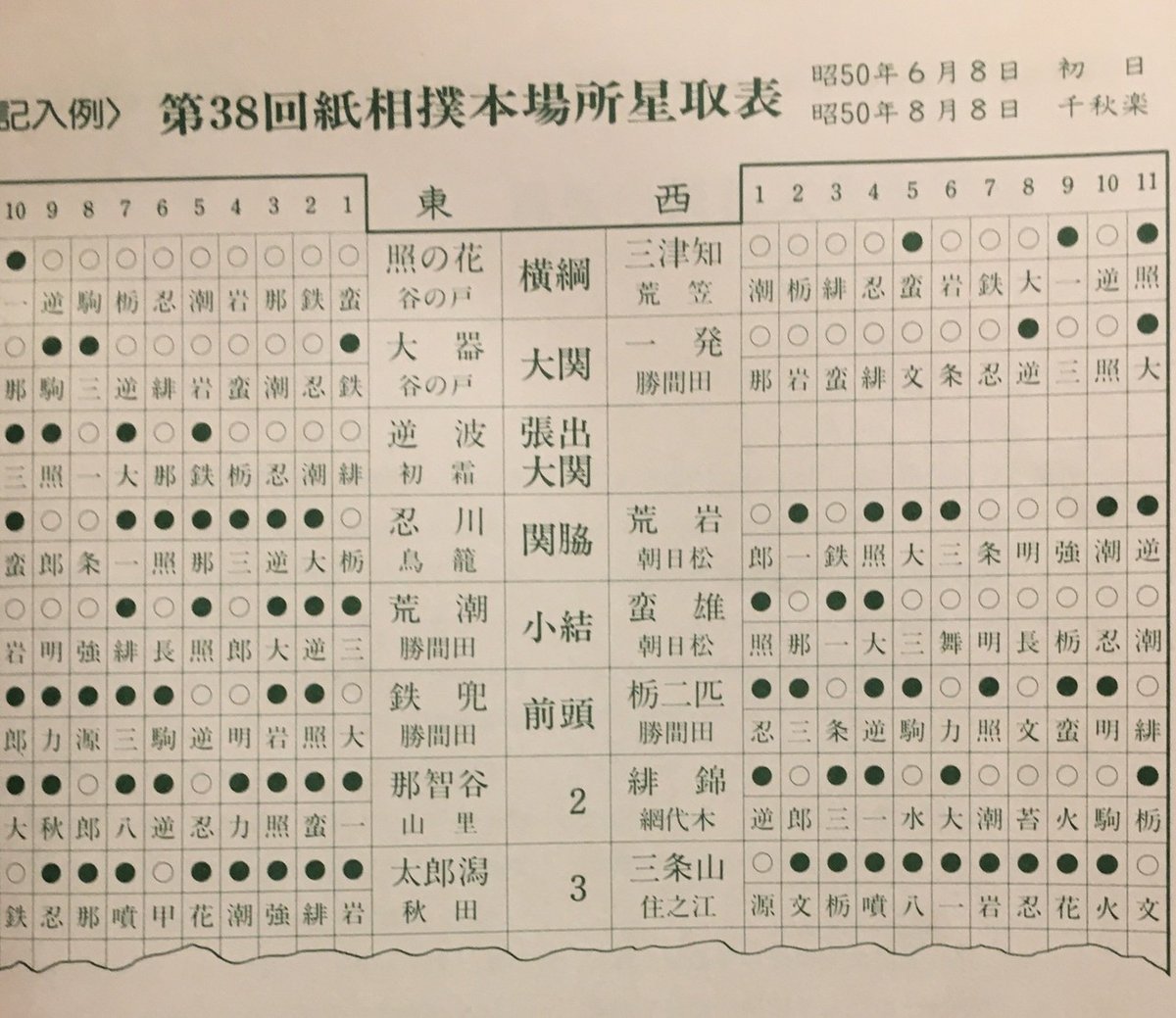

相撲に詳しい方はご存知でしょうが、星取表と言って、番付表に取組結果を載せた一覧表のことです。

紙相撲キットに一例が載っていました。

こういう表です。このキット、昭和50年なんですね…。

まずはこの星取表を作らねば、と、最初のうちは裏紙に定規をあてて作っていきました。

ちなみに裏紙は世界史のプリントでした。よっぽど勉強したくなかったのですね。

しかし、意外と几帳面なので、少しでも線が曲がったり、平行じゃなかったりすると納得がいかず、やり直しを繰り返すありさま。

そこでわが家にあった秘密兵器を発見!それは、ワープロです。

まだパソコンが十分に普及されていなかった時代。ワープロという文書作成専門の代物が我が家にありました。

ほぼ、年賀状作成のときくらいしか使わない模様。なのでこっそりと自室に持ち込みました。

この後、ワープロを駆使し、星取表を完成させました。紙は相変わらず世界史のプリントの裏紙ですが。

対戦表の作成

さて、ここまで整ったものの、どうやって取組相手を決めれば良いか?千秋楽(=第15戦目)は東西同士で対決するとして…、さて困った。

リアル相撲の世界では、同部屋対決は優勝決定戦以外ありませんが、それを考慮すると組みにくいこと限りないので同部屋アリとします。

横綱は強い力士と当たるようにし、全取組を15戦すべて決めていきました。これ、相当時間かかりました。

こんな感じです。これもワープロで作ったんですね。我ながら手が込んでいて、傑作です。

超マニアック情報として、赤字で書いてある数字、これなんだろうと三十数年後の自分がさんざん考えたのですが、思い出しました。取組順序です。

こんなことしてるから浪人するんです。三十数年前の自分に警告したい!

(つづく)