証言・ソ連を北海道から撃退せり 早坂隆

玉音放送の2日後、ソ連が侵攻。男たちは故郷のために命をかけた。/文・早坂隆(ノンフィクション作家)

あまり知られていない史実

ロシアによるウクライナ侵攻を契機に、日本でも戦争について考える機会が増えている。「実際の戦場では何が起きているのか」「ロシア軍の実態とは?」といった疑問を感じている方は少なくないであろう。降伏に関する議論も過熱している。

こうした時こそ、歴史に教訓を求めるべきである。とりわけ日本は、対ロシア(ソ連)関係において、実は「良き教材」を有している。

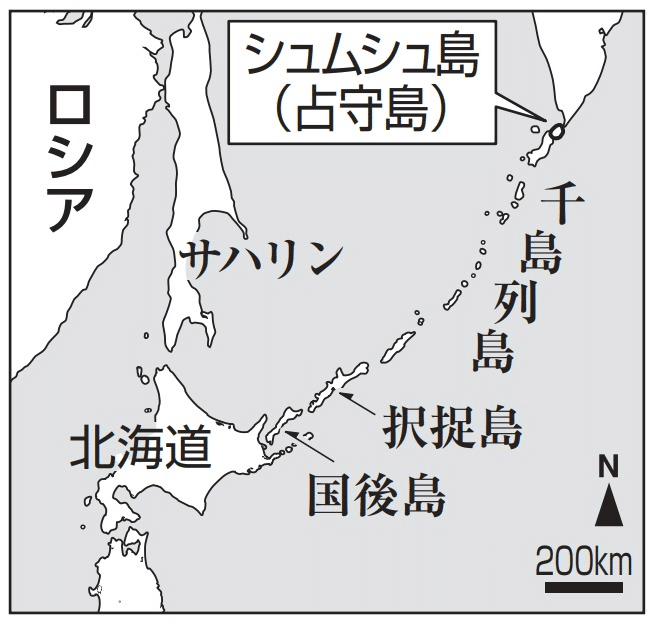

それが日本の「国のかたち」を守った「占守(しゆむしゆ)島の戦い」である。この戦闘がなければ、日本はドイツや朝鮮半島のような分断国家になっていた可能性が高い。

だが、そんな重要な戦闘であったにもかかわらず、この史実はあまり知られていない。本稿では、占守島で実際に戦った元兵士の証言を軸としながら、その知られざる実態について迫っていきたい。第一線の交戦を知る「最後の証言者」による貴重な記録である。(以下、一部敬称略)

昭和3(1928)年2月14日、小田英孝(ひでたか)は北海道足寄(あしよろ)郡陸別町に生まれた。根室商業学校を卒業した小田は、昭和18(1943)年12月、静岡県富士宮市にある難関の陸軍少年戦車兵学校に合格(5期生)。現在、94歳の小田は、笑みを浮かべながらこう語る。

「どうせ徴兵で兵隊になるのなら、自分の好きな兵科のほうが良いと思い、少年戦車兵を選びました。国や故郷、親兄弟を守りたいという気持ちは当然ありました」

昭和20(1945)年1月、同校を繰り上げ卒業した小田の派兵先が、千島列島の最北端に位置する占守島だった。日本軍はアリューシャン列島からの米軍の進攻に備え、占守島の要塞化を進めていた。

「私は北海道出身なので占守島という地名は聞いたことがありました。でも他の戦友たちは知らなかったでしょう」

小田を含む11名は列車や船を乗り継いで小樽に到着。この時、初めて出会ったのが、戦車第11連隊の連隊長に新任されて占守島に向かう途中の池田末男大佐だった。池田は明治33(1900)年、愛知県豊橋市の生まれ。陸軍士官学校卒業後、満洲の陸軍戦車学校の校長代理などを歴任し、昭和史に「戦車隊の神様」として名を残す人物である。

「小樽に越中屋旅館という宿があるのですが、そこで初めてご挨拶しました。本当に立派な方でしたよ。厳格なところが四分、柔和なところが六分。『豪傑』という雰囲気もあるのですが、決して厳しいだけの人ではありませんでした。私のような新米の少年戦車兵にも丁重に応対してくれる。食べ物も『皆の分がないなら、俺は食べなくていい』と」

小田英孝さん

「士魂部隊」と呼ばれていた

2月、小田は幌筵(ぱらむしる)島などを経て占守島に上陸。南北約30キロ、東西約20キロの島には、約8500名の日本軍将兵が駐留した。小田は元々、独立戦車第2中隊の所属だったが、同隊は戦車第11連隊に吸収された。戦車第11連隊は「11」という隊号と「士」という字をかけて、「士魂部隊」と呼ばれていた。

戦車第11連隊は6個の戦車中隊と1個の整備中隊から成っていたが、小田は第4中隊に配属された。中隊長は伊藤力男大尉である。当時、小田は17歳。階級は伍長だった。小田は島の様子をこう振り返る。

「寒いことで有名な陸別の出身のせいか、私は正直、雪や吹雪はあってもそこまで寒いとは感じませんでした。春になるといろいろな花が咲いて、とてもきれいな島でした」

第4中隊は、島の中央部に位置する大和橋という地に駐屯した。

「島には米軍からの空爆が時々ありましたが、そんなに緊迫した雰囲気でもなかったです。たまに米軍機の撃墜に成功すると、羊羹が1人1本出ました。食事は1日3食ありましたが、『2年分の食糧で4年食いつなげ』ということだったので、正規の量の半分。六~七分づきの玄米が主食でしたが、昆布やワカメを浜から採ってきてストーブで焼いて食べたり、野草を採ったりして凌ぎました。マスの群れが川に上ってきた時は嬉しかったですね」

ソ連との戦闘についてはどの程度、想定していたのだろうか。

「上層部は知りませんが、我々はそんなことは全然考えていませんでした。敵はソ連ではなく、あくまでもアメリカ。ソ連とは中立条約がありましたからね。中隊長のお供で2度ほど島の北端の国端崎(こくたんざき)に行きましたが、そこで双眼鏡を覗くと、海峡を挟んだ対岸にソ連兵の姿が見えるんですよ。でも互いに攻撃はしない。上官からは『日本はアメリカとの停戦交渉の仲介役をソ連にお願いしているところだから、余計なことはするな』と言われていました」

この言葉通り、日本政府はアメリカとの仲介役をソ連に依頼していた。しかし、実際のソ連はすでに同年2月、アメリカ、イギリスと対日参戦に関する密約を結んでいた。ソ連は日本からの仲介依頼をはぐらかしつつ、対日参戦の準備を秘密裏に進めていたのである。ソ連は日本の敗戦時に電撃参戦して領土を奪取し、戦後の国際情勢を優位に進めようと考えていたのだった。

ソ連の奇襲が始まった

8月15日、玉音放送が流れた。

「雑音でほとんど聞き取れませんでした。ですが、その日の夕方頃、人づてに『終戦』と聞きました。負けたということでしたが、故郷の北海道は戦場にならなかったし、ホッとした部分もありました」

翌16日、伊藤中隊長から「今日1日はゆっくり休め。明日以降はいつ米軍が来ても武装解除に応じられるよう、戦車の中まできれいにするように」との指示が出された。

「自分の銃を敵に渡す時、もしその銃が汚れていたら、敵兵に『ああ、こんな軍だから負けたんだ』と思われるかもしれない。そうなったら恥でしょう。ですからきれいに磨いて渡そうと思いました」

しかし17日の夜、状況は一変した。島の北部が不意の砲撃に晒されたのである。終戦後にもかかわらず、ソ連が奇襲を開始したのだった。

18日午前1時過ぎには、ソ連軍の海軍歩兵大隊などが占守島北端の竹田浜に殺到。陸軍の狙撃連隊などがこれに続き、ソ連軍の兵力は延べ約9000人に及んだ。浜一帯は激しい地上戦の舞台と化した。

ソ連軍侵攻の報は、「北の備え」の指揮をとっていた札幌の第5方面軍司令部にもすぐに送られた。この時、第5方面軍の司令官だったのが樋口季一郎(きいちろう)中将である。樋口は満洲のハルビン特務機関長だった昭和13(1938)年3月、ナチスドイツの迫害から逃れてきた多くのユダヤ難民に特別ビザを出すよう奔走して救出した経歴を持つ。そんな「知られざる名将」である樋口は、ソ連軍の侵攻に対する戦いを「自衛戦争」と断定。実は樋口は若い頃から「対ソ戦」を専門とする情報将校だった。樋口はソ連の南下政策と野望について充分に研究していたのである。樋口はこう現地に打電した。

「断乎、反撃に転じ、上陸軍を粉砕せよ」

ソ連軍の侵攻を占守島で阻止しなければならない。もしここで跳ね返さなければ、ソ連軍は千島列島を一気に南下し、北海道まで迫るであろう。樋口はそう分析した。

樋口の考えは当たっていた。ソ連最高指導者のスターリンは、釧路と留萌(るもい)を結んだ北海道の北半分を占領する計画を有していたのである。

「申し訳なく、自決します」

午前3時頃、小田が属する戦車第4中隊にも「非常呼集」がかけられた。「敵襲」ということだったが、詳細はわからなかった。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…