虎屋「誠をもって細く永く」ニッポンの100年企業⑤ 樽谷哲也

室町の世から大火、遷都、関東大震災、戦火を超えて500年。/文・樽谷哲也(ノンフィクション作家)

社長交代のタイミング

日本には、風雪に耐えるようにして100年を超えて歴史を刻んできた優良老舗企業が世界的にも珍しいほどに多いことから、本連載は始まり、東京、関西、北陸、北九州と名門会社を巡ってきた。そして、また東京に戻り、都心の赤坂にある老舗会社を訪ねたが、こちらの歩みは100年、200年どころではない。

「とらや」の羊羹――。私たちにとって、これほど屋号が定冠詞のように付いて回る商品は、ほかにおよそ見当たらぬのではなかろうか。たかが和菓子にまつわることではないかと軽く受け流せないものがある。

なにしろ、京都で創業されたのは室町時代後期のことで、後陽成天皇の在位中(1586-1611)に禁裏(皇室)の御用をつとめるようになった。1600(慶長5)年、関ケ原の戦で敗れた西軍の武将、石河備前守光吉を虎屋が匿ったことも文献に残っているらしい。当時の主人であった黒川円仲を中興の祖とし、およそ500年もの歴史を絶えることなく刻んできた。

維新によって世が大きく変わった明治2(1869)年の東京遷都に際して、御所御用をつづけるため、京都の店はそのままに、東京出張所を開設し、全国に知られていく。

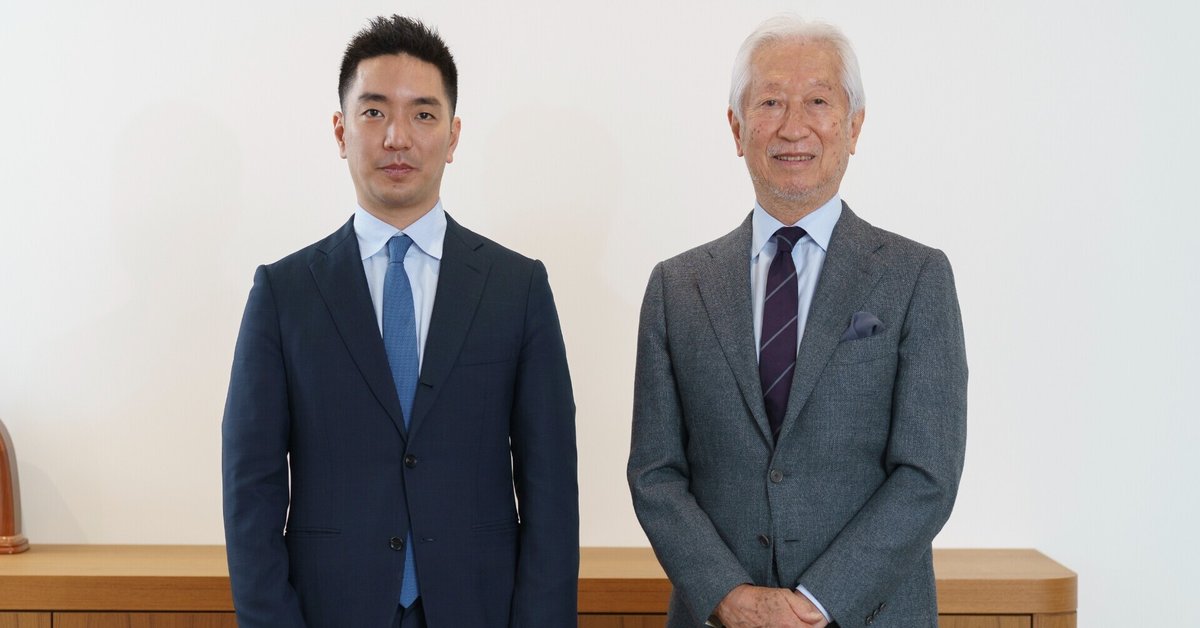

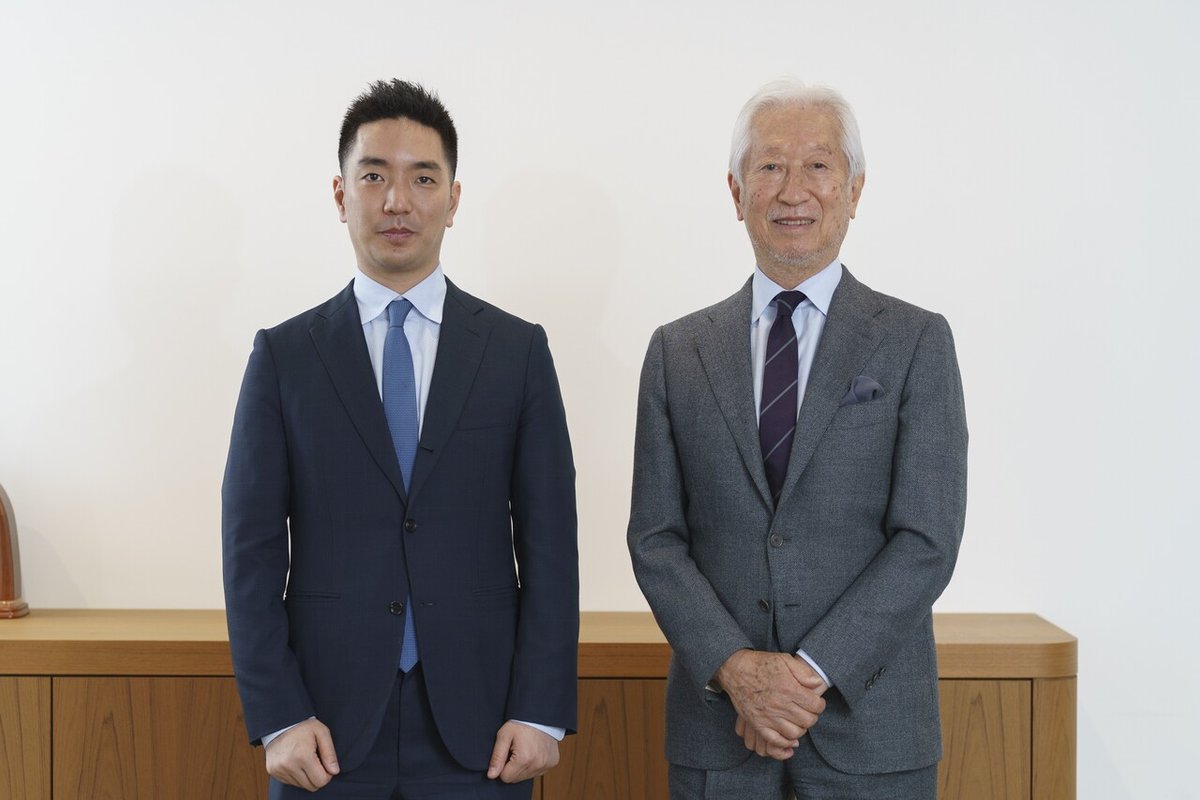

第17代店主の黒川光博は、2020年6月、長男の光晴に社長職を託して会長へ就いている。新型コロナウイルスの感染拡大によって最初の緊急事態宣言が発せられ、世が大混乱した直後のことである。よくあえてバトンタッチをしましたね、と訊ねた。黒川は、上品な微笑を湛えたまま、あまり表情を変えなかった。

「私が虎屋に入社して以来、最大の試練のときではありましたが、いまというときを、こと経営という面から考えて、私ども虎屋にとっては転換期にしなければならないチャンスであると思ったのです」

ピンチでも危機でもなかったのですか、と重ねて訊いても、「コロナ禍で生活様式が一変しました。新しい時代に向けて、息子に社長を交代するいいタイミングだったのではないでしょうか」と、やはり表情をさほど変えない。そのうえで、「あくまで当社に残る記録や文献なども踏まえての私の考えなのですが――」と、淡々と言葉を継いだ。

「京都で起こった天明の大火は、虎屋にとってかなり大きなダメージを受けた出来事であったと思います」

黒川光博会長(右)と光晴社長

虎屋の沿革

・室町時代後期 京都で創業

・後陽成天皇の在位中(1586~1611)より御所御用(天皇の御用品を納める)を始める

・1600年ごろの店主、黒川円仲を中興の祖としている

1788(天明8)年 天明の大火で店舗が類焼

1869(明治2)年 遷都の際、御所御用を続けるため東京へ進出

1879年 赤坂に店を構える

1924年 関東大震災を契機に、店頭販売や自動車による配達などを開始

1927年 群馬県の利根郡農会(農協の前身)に白小豆栽培を委託

1932年 現赤坂店の向い側(赤坂・表町)に移転

1945年 工場が空襲で焼失

1947年 虎屋商工株式会社を設立(翌年、株式会社虎屋に社名変更)

1964年 現赤坂店所在地に、店舗を含めた虎屋ビル(行灯ビル)完成

1980年 パリ店を開設

1991年 17代・光博、社長に就任

2003年 トラヤカフェ(現・トラヤあんスタンド)開設

2018年 赤坂店リニューアルオープン

2020年 18代・光晴、社長に就任

江戸時代に大きな危機が

「天明の大火」とは天明8(1788)年、空き家から出た火が強風に煽られて町中に広がり、京都市街の8割以上を燃やし尽くした大火災のことである。京都に店を構える虎屋も災禍によって存亡の危機にさらされたわけだが、それにしても230年以上も前のことである。社内に詳細な史料が残されているのも立派だが、世界中を不安に陥れている現下の感染症の拡大よりも、日本史の教科書で教わるような出来事を経営の危機に位置づける感覚に、500年の重みが表れていよう。それはまた、黒川光博のいうように、転換期に変えていかなければならないとの経営信条を支えているのであろう。

黒川は、つづいて、明治維新を機に東京へ進出したときの英断、甚大な被害をもたらした1923(大正12)年の関東大震災、そして、自ら戦中1943(昭和18)年の生まれであり、やはり焼け野原からの再出発を余儀なくされた太平洋戦争後を合わせて、「4つのほんとうに大きな転換期」があったと挙げた。しかも、その4つの大転換期がみな「チャンスでもあった」といった。

天明の大火よりほどない1800年ごろ、虎屋の看板商品たる煉羊羹については、大きな画期があった。それまでは蒸し羊羹が主流であったところ、海藻の天草を原料とする寒天を使った煉羊羹が江戸を中心に広まったのである。蒸し羊羹に比べ、格段に日保ちがすることから、和菓子の世界では大きな発明となった。

関東大震災は、それまでつづけてきた受注販売のスタイルでは商いが安定しないと、店頭販売や今日でいうダイレクトメールの展開、自動車による配達を開始し、現在に至る営業形態を確立する契機ともなった。真に危機のときこそチャンスととらえなければ、従業員が一丸となって再起を図ることはできなかったのであり、実際にチャンスに変えられてきたからこそ、東京進出や店頭販売の開始など、今日の虎屋の礎がある、というところなのであろう。

満州事変の起きた翌年の1932(昭和7)年、東京・表町(現・元赤坂)の豊川稲荷の隣に、製造場を併せ持つ店が完成する。城閣のようであり、現会長・光博の祖父である第15代店主の黒川武雄は、不穏な時勢ゆえ「皇室をお守りするくらいの気構えを持って建てた」と子や孫に語り聞かせたという逸話が残る。

虎屋は、引きつづき皇室などの御用をつとめたほか、統制によって砂糖が充分に配給されない戦時中には、海軍の指定工場になったり、陸軍からも注文を受けたりして軍にも羊羹類を納めた。揺れる軍艦の中でも形が崩れず、さらに日保ちもする。赤道を越えた灼熱の南方の島々でも傷まず、甘味に飢える軍人たちを大いに喜ばせ、虎屋の名は一般にも広く知られるようになっていく。

赤坂店

重要資料を守りつづけた

黒川のいう和菓子の製法や商いの心得などを詳細に記した「社内の文献」を、代々の経営者や職人らは、大火や戦火に見舞われたときも守ってきた。大戦中の空襲下には、重要資料が焼失せぬよう、みながみな持って逃げたと伝わる。先人の英知と経験を守りきる伝統は、企業風土も培ってきたのであろう。大火や遷都、震災などの荒波とともに歴史を刻んできた歩みは、第17代の黒川光博の語るとおり、ピンチをチャンスに変える転換の連続であった。

戦後の1947年、虎屋は株式会社化される。業容を広げてゆき、1962年には百貨店へ出店する。

本社機能を備える地上9階建ての赤坂店を、拡幅された青山通りに面した現在の地に完成させるのは、1964年、東京オリンピック開催に沸く年のことである。夜になると建物全体がライトアップされ、青山通りや首都高速道路から目立つ「行灯ビル」と呼ばれた。首都高や新幹線が開通し、経済成長著しい時代であった。完成当時、学習院大学の学生であった光博にも、まぶしい時代の記憶は鮮明に残る。そのころを振り返りつつ、次のようにも話した。

「昔からつづく和菓子屋の原点のようなものは忘れてはいけないと思うのです。江戸時代のころは、お客さまが店にいらして、こんな菓子が欲しいんだ、というご要望を受けて、『少々お待ちください。いまつくってまいります』と後ろの製造場に消える。しばらくして、『このようなものをおつくりしましたが、いかがでしょうか』とお出しすることもあったでしょう。そういう一人ひとりのお客さまとのやりとりを大切にするのが和菓子屋だと思います」

第16代が店主の1985年、虎屋は「おいしい和菓子を喜んで召し上がって頂く」と経営理念を明文化する。定番の羊羹は、しっかりとした甘さと、弾力ある食感で知られる。第17代の光博は、「少し甘く、少し硬く、後味良く」と定義した。そして、日本茶によく合う味わいが醸し出される。

伝統を重んじつつ、1980年にはパリへ出店し、若者が気軽に入れるような「トラヤカフェ(現・トラヤあんスタンド)」を2003年に六本木にオープンさせるなど、時代に応じて新機軸も打ち出してきた。だが、第17代は浮かれていない。

「私が常々考えているのは、売り上げが最優先ではないということです。和菓子屋として、お客さま、お取引先さま、そして、働いてくれている人、みなが幸せであればそれでいいのであって、規模よりも中身の充実に重点を置く会社でありたい」

「和菓子づくりは人づくり」

第15代は「誠をもって細く永く。最上の原料を用い、最上の菓子をつくる。虎屋には特に名物なし。製品全部が名物である」と揮毫してもいて、それが元赤坂の東京工場にいまも掲げられている。

第17代の光博は「製造を原点とする不器用なまでの真面目さ」とも繰り返してきた。これらの一節を次々に諳んじて虎屋精神を実直に語ったのは、昨年より製造担当取締役を務めている森山一幸、51歳である。大学の経済学部で貿易学を専攻したが、母方の祖父が小さな和菓子店を営んでいたこともあり、職人を志して虎屋に入社している。

森山一幸氏

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…