宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全12人の証言【特別公開】

11月15日、ノンフィクション作家・稲泉連氏の最新作『宇宙から帰ってきた日本人』が刊行された。稲泉氏は同書の執筆にあたり、日本人宇宙飛行士全12人にインタビューを行い、彼らの「宇宙体験」を徹底的に聞き出した。たった12人しかいない、宇宙へ行った日本人。彼らはそこで何を見たのか――。

同書の刊行を記念して、CHAPTER 1「この宇宙で最も美しい夜明け 秋山豊寛の見た『危機に瀕する地球』」を特別に全文公開する。

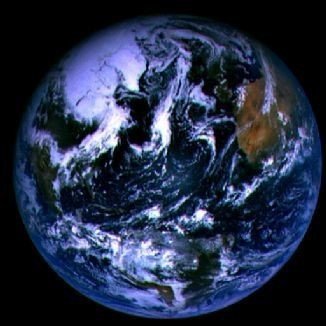

地球と宇宙のはざまの〝青〟

低軌道と呼ばれる地上四〇〇キロメートルの高さを周回する宇宙飛行士は、地球のいくつかの時間帯を一望に見渡すことができる。

大地の片側が茜色に染まり始め、それが徐々に薄い墨色になり、ついには背後に広がる宇宙の濃密な闇に溶けていく……。

薄い大気の境目で漆黒が深い青へと変化していくグラデーションには、それこそ息を飲むような美しさがあるという。

一九九〇年一二月九日、八日間にわたった宇宙飛行の最終日、秋山豊寛はソ連(当時)の宇宙ステーション「ミール」の個室の窓から、地球のそんな美しさにただただ見惚れていた。TBSの「宇宙特派員」として日本人初の宇宙飛行に挑んだ彼にとって、ジャーナリストとして忙しない中継を終えた最後の三時間は、自分のためだけに地球を眺められた唯一の時間だった。

「あのとき、僕はガガーリンの言った『地球は青かった』という言葉の意味を考えていました」

と、彼は振り返る。

「宇宙から見る地球が青く見えるのは、科学的には青の波長が大気中で拡散しているからです。その状態を宇宙から見ると、大気の濃い部分はコバルトブルーなのですが、その色が地球の縁から宇宙に向かっていくと、背景の永遠とも思えるような漆黒と混ざり合い、青さがどんどん濃くなっていく。そのグラデーションが本当にうっとりするような美しさでした。なるほど、地球の青さというのは、地球自体が青いのではなく、地球と宇宙との境目の美しさを指すのか、と実感したんです」

そうして地球を見つめていて彼が最も圧倒されたのは、九〇分に一度やってくる夜明けの瞬間だった。

とりわけ真っ暗な夜の地球の向こう側から太陽が現れる際の色彩の変化は、地上では決して見られないものだと感じた。

「こんなことを言うと、宇宙に行って頭が変になったんじゃないか、いい加減なことを言っているんじゃないかと思われると感じて、当時は言わなかったんだけれど……」

少しきまり悪そうに断ってから、秋山はその瞬間の光景を次のように表現した。

「太陽が地表のすれすれを照らし出すとき、恐らく青い波長の光が最初に拡散して、次の赤い波長の光だけが残っているんだと思うんだけれど、水平線というか地平線に当たる部分が本当に深紅に輝くんですよ。で、『あ、夜明けだ』と思った瞬間、深紅に染まった縁の部分が一気に真っ白になる。その一瞬は本当に頭がガーンとして、色が音になってワーっと響きながら迫ってきた、と感じたくらいでした。本当に様々な色の全てが音になって、心地好い音楽のように自分の身体に入ってくるような気がしたんです」

場所は東京駅直下の「東京ステーションホテル」のロビーラウンジ。日本人初の宇宙飛行から三〇年近くが経ち、すでに七五歳(取材当時)となる彼はそのときの光景をまるで昨日の出来事であるかのように語った。

秋山豊寛氏 ©文藝春秋

初の日本人宇宙飛行士の実像

一九九〇年一二月に九日間の宇宙飛行を経験した秋山が、帰還してから四年ほどでTBSを辞め、福島県へ移住して農業を始めたことはよく知られる。

その後は「あぶくま農業者大学校」を主宰し、無農薬栽培で米や野菜を作りながら講演活動などを行なっていたものの、二〇一一年三月一一日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故によって福島を離れた。翌年には京都府に移住した彼は、やはり農業をしながら暮らしている――という。

そんな経歴から、私は秋山について「宇宙に行ってエコロジストになった生真面目な人物」といったイメージを当初は抱いていた。

だが、実際にホテルのラウンジで会ってみると、その予想は見事に裏切られた。

秋山にはイデオロギーを振りかざすような堅苦しさはなく、むしろ元テレビ業界の人ならではの良い意味でのノリの軽さというか、自らの好奇心や気持ちに従いながら、いかに生きたいように生きるかを追求している自由人の趣が感じられた。

現在、一二名いる日本人の宇宙飛行士のなかで、民間人のジャーナリストとして宇宙飛行をした秋山は、日本ではもちろん世界的にもかなり特異な存在だといえるだろう。

「もともと宇宙開発っていうのは、国家の安全保障のために組み立てられたものでしょ。僕の乗ったソユーズロケットだって、大陸間弾道弾のかわりに人間を乗っけているようなものだしね。だから、アメリカの宇宙飛行士も当時のソヴィエトの宇宙飛行士も、その多くは軍人だったわけです。国を守るとか、ナショナリスティックなものの延長線上に宇宙開発という現実があって、戻ってきたときは英雄だというのが前提だったんだね」

屈託なくそう語った秋山は、「地球が青かった」と言ったガガーリンのエピソードにも触れた。『宇宙からの帰還』にも書かれているが、ガガーリンは有名なこの言葉の他にも、「天には神はいなかった。周りをどれだけ見渡しても神は見当たらなかった」なる言葉を残している。

この発言は西側諸国からの大きな反発を呼び起こした。その理由は「神はいなかった」という言葉の背後に〈無神論コミュニズムのアメリカ・キリスト教文化への挑発的言辞〉(『宇宙からの帰還』)という意図が読み取れたからだった。

「アメリカの宇宙飛行士のほとんどはクリスチャンですからね。彼らが宇宙に行って『神が傍にいる』と感じたのは、そう言わなければ社会から見放される恐れがあったから、というのも背景にあったわけだ」

こうした話をあくまでも気さくに続ける秋山は、一九七九年生まれの私にとって、子供の頃の記憶に強く残る「宇宙飛行士」である。

TBS創立四〇周年記念事業

当時、一〇歳の小学生だった私は、家族とともに自宅で彼の宇宙からの中継を食い入るように見たものだった。

いまでもとりわけ印象に残っているのは、生中継のなかで彼がミールの丸い小さな窓にへばりつくようにして、その目に映る地球の光景を説明する様子だ。

彼は地球の美しさや尊さを繰り返し語っていた。だが、私の見ている映像はただのテレビ画面に過ぎず、秋山がなんとかして伝えようとする地球の美しさは、どうイメージを膨らませても実感できなかった。画面の向こう側とこちら側には否応のない壁があり、その埋めようのないギャップを意識すればするほど、「彼がいまあの場所で見ている光景は、肉眼ではいったいどれほど綺麗で素晴らしいものなのだろう」という思いが子供心に湧いてきたのだった。

では、その秋山豊寛にとってTBSを辞め、自らの人生をがらりと変える選択のきっかけとなった宇宙体験とはいま、どのようなものとして記憶されているのか。

そのことについて私は質問を重ねたわけだが、まずは彼の宇宙飛行を取り巻いていた時代状況や彼が宇宙へ行くことになった経緯を、ここであらためて確認しておく必要があるだろう。

当時、TBSが記者を宇宙へと送り込んだのは、創立四〇周年の記念事業の一環としてだった。

この企画は、ペレストロイカの最中にあったソ連側は外資を獲得し、TBS側はジャーナリストを宇宙に送り込むという、双方の利害が一致したことで実現。総費用は約五〇億円にも上ると伝えられた(秋山の乗るソユーズロケットには、スポンサーとなる日本企業のロゴがいくつも貼られた)。

「考えてみれば、当時のアメリカはソ連の崩壊によって、宇宙開発の技術が拡散するのを恐れていたはずです。だから、彼らの技術をどうにかして支える必要があったのではないか。そういうアメリカの国家安全保障上の要請と、ソヴィエト当局との思惑がどこかで一致した先で、僕らのプロジェクトが実現可能になったと考えると辻褄が合うような気がするね。なぜあの計画が可能だったのかについては、いまでも強い興味が僕のなかにある。対ソ冷戦勝利後のアメリカの戦略の文脈のなかにあの計画もあったのだとすれば、僕もアメリカ外交の掌の上で踊るダンサーの一人だったのかもしれないんだよな、って」

自身の宇宙旅行の「意味」をそのように推理しながら、彼はいかにも好奇心に満ちた表情を浮かべた。

日ソ共同での宇宙飛行プロジェクトを発足させたTBSは、一九八九年三月に契約の調印に至る。そんななか、社内で「宇宙特派員」の募集が行なわれ、九八名の応募者から選ばれたのが秋山と菊池涼子の二人であった。

「実はあの試験のときね、最後の七人に絞り込む段階で僕は一度、落とされているんだ。でも、菊池以外の六人がそのあとダメになっちゃって、敗者復活でまた僕に声がかかったの。そのとき関係者から話を聞いたところ、外信部時代から仕事で付き合いのあった米原万里さんが、方々でこう言ってくれていたって言うんです。『あの男はものすごく性格が悪くて一筋縄じゃいかない』って。

僕は万里さんとは何故か気が合って仲がよかったんだけれど、その辺りが彼女のすごいところでね。試験をするロシア人の医者っていうのは、素直で可愛くて協調性がある、なんて評判は信じない。でも、性格が悪いとかずる賢いといった評判を聞くと、その人のことが気になってしょうがないらしいんだ。それで候補者のなかに入れてくれた、みたいな話だったなァ」

秋山はこうした秘話めいたエピソードを冗談めかして語る。

社内での特派員候補の募集が始まった頃、前年までの四年間をワシントン支局長として過ごした彼は、外信部のデスクに異動したばかりだった。自著『宇宙特派9日間』によれば、その頃の日々は〈煙草は両切りのピースを毎日四〇本は欠かさずに吸い、酒もバーボンをストレートで毎日五〜六杯は飲む〉という状態で、海外ニュースを担当する外信部の性格上、仕事の時間も昼夜逆転の不規則なものだったという。運動などをする機会もほとんどなく、要するに彼は宇宙飛行士に向いていないとまでは言わなくても、当時としては一般的だった「宇宙飛行士」の英雄的なイメージとはかけ離れた人物であったのだ。

テレビジャーナリズムへの思いが秋山を宇宙へ駆り立てた

だが、秋山は自らそのことを自覚してなお、宇宙特派員の募集にすぐさま応募した。その理由は、「生中継こそがテレビの力が最も生きる、という考えが僕のなかにあったから」だった。

秋山がTBSに入社したのは、東京オリンピック開催の二年後の一九六六年である。

一九四二年生まれの彼にとって、メディアと言えばまず思いつくのはラジオだった。テレビは海のものとも山のものともつかない「まだ分からない存在」で、「大おお宅や壮一の『一億総白痴化』とか、『電気紙芝居』なんて呼ばれたりしていた時代だった」と彼は懐かしむように話す。

だが、その頃からテレビメディアの存在感は急速に増していった。三万円程度だった初任給は年を追うごとに跳ね上がり、彼は七〇年代以降の業界の勃興の渦中で二〇代から三〇代を過ごしていく。

生中継こそテレビが最も力を発揮する手法だという確信を得たのは、外信部に異動になった二年後の「あさま山荘事件」がきっかけだった。

連合赤軍が軽井沢の山荘に人質とともに立てこもったこの事件は、膠着状態から機動隊の突入による制圧までの一部始終が中継され、九〇パーセントという凄まじい高視聴率を記録した。

いわば全国民が「テレビ」によって一つの事件に釘付けになり、同じ時間を共有する様子をマスコミの一員として体験しながら、彼は「次に何が起こるか分からない状況に置かれたとき、人の脳はいちばん興奮するんだ。それを実現するメディアがテレビなんだ」と思ったのである。

「何も起こらなくても、何かが起こりそうだという理由でテレビは見られる。いまでもスポーツ中継がそれなりの数字を取れるのは、結果が分からないからでしょう。結果が分からないことこそが、大多数の人の脳を刺激して興奮させる。『8時だヨ! 全員集合』だって中継だったわけで、そのなかで舞台がうまく回るようにみんなで知恵を絞った。ときどきボロが出るのも、だからこそ面白かった。

要するにあの頃の僕らの共通認識には、常に『生放送で自分たちが何を提供できるか』という問いがあったんです。ベトナム戦争の最中にも中継車を現地に持ち込んで、戦争を中継しようなんていう企画もあったくらいで、僕もそのメンバーの一人だったんだから」

テレビジャーナリズムにおけるこうした問題意識を背景に持っていた秋山は、ロシアから「特派員」を宇宙に送るという計画を聞いたとき、居ても立っても居られない気持ちになった。

時代はまさにバブル期で、数十億円という莫大な予算をかけた企画を実行する資金力がテレビ局にはあった。宇宙からの生中継は彼にとって「究極の生中継」と確かに感じられたし、民間のメディア企業が宇宙船からの中継技術を一から作り上げるのも果敢な挑戦であると思えた。

「宇宙特派員」の誕生

「テレビ屋として当然、やってみたい。手を挙げないという選択肢はなかった」

「宇宙特派員」に選ばれた秋山は、TBSと旧ソ連との契約が調印された半年後、モスクワ郊外の「星の街」にある宇宙飛行士の訓練施設へ赴任。約一年間の訓練を受けた上で、カザフ共和国(現・カザフスタン)のバイコヌール基地からソユーズで宇宙へと飛び立った。

結果的に秋山が当初考えていた通り、宇宙からの生中継は日本社会に大きなインパクトを与えた。TBSの特別番組『日本人初! 宇宙へ』は連日、彼の中継を生放送で伝え、打ち上げ時の視聴率は三五パーセントを超えた。

例えば、彼がソユーズで宇宙に飛び立った日から、新聞各紙は「日本人初」の宇宙飛行の始まりを大きく伝えている。TBSと関係の深い毎日新聞だけではなく、読売新聞も一九九〇年一二月三日付朝刊で、

〈TBS 秋山記者が日本人初の宇宙飛行 ソ連宇宙船打ち上げ〉

と一面で報じ、さらには別頁で〈ソユーズの秋山さん いま日本人が回っている 感激の〝宇宙リポート〞〉との見出しで打ち上げ時のドキュメントを事細かに報じている。

毎日新聞の社説や「余禄」、朝日新聞のコラム「天声人語」などのテーマにもなり、なかには国民的なイベントである日本人初の宇宙飛行が、TBSという一企業による「商売」に利用され過ぎているのではないか、といった批判もあった。

打ち上げから九日目の帰還についても、〈おかえりなさい秋山宇宙特派員〉(読売新聞「よみうり寸評」)、〈仕事漬け190時間 TBS宇宙特派員の秋山さん帰還〉(朝日新聞)など各社が一斉に大きく報じており、彼の宇宙飛行が社会的に相当に高い注目度であったことが当時の新聞を読むとよく分かる。

本当は「日本人初」のはずではなかった

ところで、当初は「日本人初」の宇宙飛行を行なうのは、秋山ではなくNASDAの宇宙飛行士である毛利衛のはずだった。

しかし、一九八六年に起きたチャレンジャー号の爆発事故により、アメリカでのスペースシャトル計画は事故の原因究明の必要に迫られ、二年後に予定されていた初飛行は延期されてしまう。

そのため、民間企業の四〇周年記念事業である宇宙プロジェクトで宇宙飛行をした秋山は、本人の意図とは関係なく「日本人初」の称号を得ることになった。自ずとマスメディアでの扱いも大きくなり、「TBSの秋山さん」は図らずも時代の寵児となってしまったのだ。

「ただ、一番とか二番というのは結果論に過ぎなくてね。僕としては何より宇宙から中継ができるというのが大事で、そこに価値は置いてはいませんでした。でも、世間は大騒ぎでさ、僕と菊池が候補に選ばれたとき、記者会見をするというからスーツを着て現場に行ったんだ。そうしたら、会社がヘルメットや宇宙服まがいの衣装を用意していて、『これを着て出ろ』と言われたときは、あちゃー、と思いましたよ。でも、候補は二人いるから抵抗すると外されるかもしれないとも思って、仕方ないから着たんです。『そうか、俺はこれまでの取材する立場から、取材される立場になるんだな』と気付いた瞬間でしたね」

宇宙から地球に戻った彼は日本に帰国すると、すぐに『宇宙からの帰還』の著者・立花隆からの取材も受けている。

その際は掲載誌である『文藝春秋』が伊豆に温泉宿を用意し、三日間にわたって延々とインタビューが続けられたという。

「それだけでは話し終わらなくて、その後も何度かホテルに閉じ込められてインタビューが続いたんですよ。文春の人から『立花さんは秋山さんから最後の一滴まで絞り尽くすつもりですよ』と言われましてね。僕もジャーナリストなわけだから、『冗談じゃない。ここで全部絞り尽くされたら俺が書くことがなくなっちゃうじゃないか』とあのときは思ったものでした」

だが、秋山は言葉通り立花から「最後の一滴まで絞り尽く」され、宇宙飛行から戻った約一年後には『宇宙よ 秋山豊寛との対話』という大部の本が出版された(秋山自身も前掲書のような手記を書いているが、私が取材を申し込んだ際、本人から「読んでおいてほしい」と指定されたのは『宇宙よ』の方であった)。

このように現在とは比べものにならないほどの注目を受けながら、秋山は日本人初となる宇宙飛行に臨んだのである。

立花隆氏の取材を受ける秋山氏 ©文藝春秋

第一声は「これ、本番ですか?」

秋山が宇宙に飛び立ったのは一九九〇年一二月二日。

バイコヌール基地からソユーズで打ち上げられ、周回軌道に乗りはじめた彼が中継の第 一声として発したのが「これ、本番ですか?」という言葉だ。

これはアナウンサーの松永邦久のスタジオからの呼びかけに答えたもので、「一〇秒後に呼びかけます」という事前の通信よりも少し早目に声がしたため、思わず発してしまったものだという。

この第一声は秋山の宇宙飛行の逸話としてよく語られるものだが、思えば「生放送は何が起こるか分からないこそ面白い」という彼の考えを、図らずも自ら証明するハプニングであったといえるだろう。

さて、秋山はそうして始まった宇宙飛行について、「ジャーナリストとして宇宙体験をありのままに伝えること」を自らのテーマにしていた。

彼は「脳がむくんでいるんじゃないか」と感じるほどの酷ひどい宇宙酔いに悩まされたが、「その宇宙酔いの話などは、特に意識してレポートしました。あの頃の宇宙飛行士というのは元軍人がほとんどで、世の中からは英雄とされる人でしょ。だから、『宇宙酔いで大変だった』みたいな話を、彼らはあまり公に語らないところがあったと思うんです。一方で、僕はジャーナリストとして宇宙に行くのだから、宇宙空間での体験をありのままに伝えるのが自分の役割だと思っていた。要するに僕は〝英雄〞を志さない最初の宇宙飛行士だったといえるかもしれません」と、語る。

帰還前の三時間

ただ、三〇年近い歳月を経たいま、彼の心に焼き付いたまま離れないのは、前述のように「帰還前の三時間」に見た光景だ。

日数にしてわずか一週間ほどの宇宙滞在を振り返るとき、彼の記憶の大部分にあるのはテレビ中継の準備やレポートに奔走していた、という忙しさだった。

連日の地上へのレポート、実験に使うカエルの世話、スポンサーとなった企業のCM撮影、番組のスタジオゲストとの交信、バックアップ用の動画撮影――とスケジュールは分刻みで、番組からの要望で俳句まで作らされた。無重力状態への驚きや宇宙酔いに翻弄されながらの「宇宙特派員」としての仕事は、兎にも角にも時間に追われて気の休まる暇がなかった。

実際、帰還後の会見で彼は〈ジャーナリズムではなく、テレビ番組を作っていたのかな〉と語り、〈自分が変わったことはあるか〉との質問に対しては、〈1人でゆっくり考える時間があれば変わったかもしれないが、実際は仕事、日常生活の延長だった〉との感想を吐露している(朝日新聞一九九〇年一二月一一日付)

だが、ミールへの八日間の滞在の最後の〝夜〞には、実は三時間ほどの「ぼんやりと過ごせる時間」が彼にはあったのである。

「こんな光景は二度と見られないんだろうな……」

そう思った秋山は眠る時間が惜しいと感じ、ミール内に用意されていた自分の部屋から窓の外を眺めていた。

「仕事と離れた時間でしたね。『人間ってどこから来てどこに行くんだ』なんていう言葉がありますけど、そんなのがフッと浮かんできたりとかね。『俺は一体このあとどうすればいいんだろうか?』とか、『人間ってどういう存在なんだろうか?』っていう、そういう考えが次々に言葉になって浮かんでくるという良い時間でした。

だからきっと宇宙観光旅行に行きたいという人も、そういう体験をできるんじゃないかなという気がします。仕事と離れて宇宙や地球を見たらね。仕事をやっていると、やっぱりこれを撮るべきだとかあれを撮るべきだとか、さっきのはもうちょっと早く回し始めれば良かったとか、そんなことばっかり考えちゃうから」

テレビのための仕事から離れてプレッシャーから解放され、ただただ自分のためだけにゆっくりと地球を眺めた唯一の時間――。

宇宙から見た「国境」

青々と輝く昼間の地球は相変わらず美しく、夜になれば今度はときおり〝眼下〞の宇宙空間に流れ星が見えた。そんな風景を無心になって見ていると、地球全体が命の塊であるように感じられた。その思いは自分でも意外なほど自然に、心のなかに「ポコっと音を立てるようにして」生じた。

地表の眺めはあまりに多様でいつまでも見ていられた。

「やはり何度見ても印象的なのは、地球の青さでした。ガガーリンが『地球は青かった』と言った時代にはそれが放送されることなんてなかったから、僕らの世代にとってはすごいキャッチコピーだったんですよね。それにその六〇年代は米ソが核ミサイルを持って対峙していたし、六二年のキューバ危機のときなどは、大学生だった僕は『地球は滅びるかもしれない』という危機感を真剣に持っていました。

そういう時代背景のなかでの『地球は青かった』というあの言葉は、やっぱりいろんな人の心のなかでこだまし合って膨らんだイメージだったと思う。だから、『青い地球』というのは地球を見る際の僕の視点に大きな影響を与えていたんでしょう」

次々と流れていく地球の風景を懸命に見ながら、「ブラジルの上空はいつも雲に覆われているな」「ラオスやカンボジアなど、インドシナ(半島)の辺りはすごく赤茶けているな」と彼は思った。

とりわけ地球儀で見ているようなアフリカ大陸では、赤道直下の土地の砂漠化の進行の深刻さが一目見てすぐに分かった。

それから彼は「宇宙から見る地球には国境がないとよく言うけれど、本当にそうだろうか」とも思った。

例えばシナイ半島を見ると、灌漑用水が発達したイスラエルは緑色をしており、それ以外の土地は赤茶けている。夜の朝鮮半島は三八度線の辺りを境に、煌こうこ々うとした光と重く沈んだ闇とに分かれている。「要するに、これは国境なんじゃないか」と彼は感じた。

地球環境への問題意識

宇宙から地球の様子は驚くほど細かく見え、ニューヨークの空港から離陸した機体の引く幾筋もの飛行機雲や、航海するタンカーの通った跡がナメクジの這い回ったように残されている様子も確認できた。

その光景をただただ眺めた時間が、後に環境問題への関心を強めることになった、と秋山は言う。

「僕がTBSで働き始めた一九六〇年代後半は、経済成長の影の部分が公害という形で露わになってきた時期です。六〇年代にレイチェル・カーソンの『Silent Spring』(邦題『沈黙の春』)が出されて、七〇年代になると日本では水俣病や四日市公害、杉並の光化学スモッ グなんかが出てきた。僕らが享受している文明というか、便利な社会には影があるんだぞ、 ということが分かってきた時期に、僕はテレビで仕事をしていたわけです。

確か僕がアメリカにいた八〇年代後半の時期の『TIME』の表紙に、こんなものがあった。あの雑誌の表紙はだいたい時の人の顔なのに、その号の表紙は「Endangered Earth」、つまりは危機に瀕する地球ということで、ハリボテみたいな地球が鉄条網でぐるぐる巻きにされて、浜辺に漂着したようなイメージだったんですよ。『ええ、こんなのが表紙になるのか』って思ってさ。

つまり、地球規模で環境問題を考える。それが八〇年代の終わりのキーワードで、僕もそれにずいぶんと影響を受けていました。地球をどういうふうに大事にしていくか――それが間もなく来るであろう二一世紀の人類の課題だ、って。環境問題を地球規模で考えなければいけないというイデオロギーなり価値観なりが、僕のなかにもそんなふうに当然の問題意識としてあったんだね。だから、僕は宇宙から見た景色によって自分の考えが変わったというよりも、もともとあったそうした考え方を強められたと感じているんです」

これは宇宙から帰還した後、彼が福島へ移住して農業を始めた理由にもつながる心境だろう。

また、そのためにTBSを辞めるという選択に至ったのも、この「最後の三時間」で地球を眺め続けたことが影響している。

なぜ秋山はTBSを辞めたのか

宇宙から戻ったとき、秋山は集まった記者の一人から「あのとき秋山さんは何を考えていたんですか?」と聞かれ、「来し方行く末を考えていました」と答えた。このとき彼がそう言って質問をはぐらかしたのは、テレビ・マスコミの世界で今後も自分が生きていくことに疑問を感じ始めていたからだった。

「当時、五〇億だか六〇億という人類のなかで、宇宙に行ったのは二五〇人弱に過ぎませんでした。当時の僕は四〇代の後半で、このまま日本に帰って会社に何年かいれば、局長になって、運が良ければ取締役に昇進し、会社のある赤坂でヨヨイがヨイとやっているのかもしれなかった。でも、こういう経験をしてしまった自分が、それでいいのかっていうのは、やっぱりどうしても考えずにはいられませんでしたよね」

このテレビという媒体が、自分にとって後ろめたさのない人生を送れる場なのだろうか、と彼は思った。

「会社組織で働いていると『これはちょっとおかしいんじゃないの?』ってこともずいぶん感じるけれど、サラリーマンっていうのは企業の論理、企業での履歴を尊重すべきだと骨の髄から信じている人しか上にあがらないものでしょ? 『こんな会社でいいのかね?』なんて思っている奴は、『まあ、お前好きにしろよ』ってなっちゃうのが明らかな世界なわけですから。

もちろん、僕だって古典的なサラリーマン秩序を認識していた。サラリーマンというのは組織のパーツであって、それぞれの場面で役割を果たすことが大事だ、という意識をちゃんと持っていました。でも、宇宙に行って地球環境の問題をあらためて意識し、自分にとってそれが大事な問題意識だと強烈に思ってしまったんだよね。

コマーシャリズムで成り立っている民放のシステムのなかで、そんな後ろめたさを少しずつ感じながら生きていけるんだろうか。それは職場にとっても自分にとっても、お互いに迷惑だという感じがしたんです。だから、僕は『来し方行く末』という言い方をしたんです。『テレビっていかがわしい商売なんじゃないの?』なんてその場では言えないわけだから」

秋山が自らの人生を全く別のものに変え始めたのは、まさしく宇宙飛行におけるその「最後の三時間」のことだったのである。

福島への移住

前述のようにこの五年後にTBSを辞めた彼は、福島へ移住して農業を始める。そんななかで、宇宙飛行士・ジャーナリストとして言論活動を続けてきた。そして、原発事故以後は福島を離れて京都に暮らす彼はいま、インタビューの最後に言うのだった。

「二〇世紀の覇者であったテレビがネットに代わっていく時代のなかで、誰もが情報を発信できる世の中になった。『人々にとって何が重要か』を基準に鍛えられてきた僕からすると、ニュースの重さが『人々が何に興味を持つか』という基準で判断されるいまは、まさに大衆迎合主義の時代だと感じます。そのときの気分で風が吹いたり止んだりする様子を見ていると、もう山にこもって静かに暮らしたい、という気持ちになるんですよ」

ホテルのラウンジでの二時間ほどのインタビューを終えると、「じゃ、僕はこれで」と秋山は次の予定がある場所へと向かっていった。

颯爽と去って行くその姿を見送りながら、「テレビジャーナリズム」を強く意識して宇宙に行った彼が、いまも「なぜ自分は宇宙に行くことが可能だったのか」と考え続けていると話したことが印象に残っていた。

秋山自身がいくらあっさりと語ろうとしても、やはり当時の日本社会にとって、日本人が初めて宇宙に行くという出来事は重いものだったはずだ。

あの時代において宇宙へ行くという稀有な体験をした自分は、その後の人生をどのように生きていくべきか――そのような問いを自らの人生に対して投げかけた彼は、宇宙からの帰還後、一人のジャーナリストとして極めてユニークな生き方を続けてきたといえる。そこからは一九八〇年代から九〇年代にかけての「時代」を背負い、自分なりの一つの価値観を世の中に提示しているのだという自負が、確かに感じられるように私には思えた。

では、こうした秋山の回想に続けて、次章では一気に時間を現在まで戻し、いま最も新しい日本人宇宙飛行士である金井宣のりし茂げの体験を軸にしながら、その先輩に当たる古川聡や向井千秋の話を聞いてみたい。

秋山の〝宇宙取材〞から三〇年という時間が経ち、「宇宙飛行」が当たり前の時代になったいま、宇宙から地球を見る体験の意味はどのように変化したのか。

先に金井の宇宙体験の捉え方の一部を紹介すると、彼はそれを「きわめて普通の体験だった」と語り、初期の日本人宇宙飛行士と自分とは「時代が違う」という認識を繰り返し指摘したのである。

(CHAPTER 1)

この続きは、稲泉連著『宇宙から帰ってきた日本人』でお読みください。

■稲泉連(いないずみ・れん)

1979(昭和54)年、東京生まれ。早稲田大学第二文学部卒。在学中の1998(平成10)年『僕の高校中退マニュアル』(文藝春秋)で単行本デビュー。2005年『ぼくもいくさに征くのだけれど―竹内浩三の詩と死―』(中央公論新社)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。近著に『「本をつくる」という仕事』(筑摩書房)がある。

稲泉連氏

【編集部よりお知らせ】

文藝春秋は、皆さんの投稿を募集しています。「#みんなの文藝春秋」で、文藝春秋に掲載された記事への感想・疑問・要望、または記事(に取り上げられたテーマ)を題材としたエッセイ、コラム、小説……などをぜひお書きください。投稿形式は「文章」であれば何でもOKです。編集部が「これは面白い!」と思った記事は、無料マガジン「#みんなの文藝春秋」に掲載させていただきます。皆さんの投稿、お待ちしています!

▼月額900円で月70本以上の『文藝春秋』最新号のコンテンツや過去記事アーカイブ、オリジナル記事が読み放題!『文藝春秋digital』の購読はこちらから!