しながわ水族館と八景島シーパラダイスですよ

どうしてこの組み合わせなのかというとイルカですね。

東京都内で現在時点でイルカを飼育しているのは奇しくも「シナガワ」と付いている2館、マクセルアクアパーク品川としながわ水族館なのですが、そのうちしながわ水族館では来年度にはリニューアル工事を開始し、リニューアル後にはイルカの展示はなくなるということなのです。

アクアパーク品川と比べると教育機関としての役割が大きいしながわ水族館の特徴を活かしていく方針自体は歓迎しますし、その一環としてイルカの飼育を取りやめるという決定は尊重するのですが、そうしますと「イルカはショーで鑑賞するもの、普段泳いでいるところを観察するものではない」という造りのほうが残って「イルカはショーだけでなく自由に泳いでいるところも観察するもの、もちろんショーのときもイルカの体のつくりについてきちんと説明する」という造りのほうがなくなってしまうのですよね。

しな水からイルカがいなくなると、ショースタジアム以外で水中のイルカの様子を見ることができるのは東京から一番近いところでは八景島となってしまうわけです。鴨シーは遠くて……大洗のイルカはちょっと思い出せない……。

どちらの展示方針や飼育技術がこれからのイルカと人間の関係に資するかという問題はあるのですが、ここはそういうことを論ずる場ではないことにして純粋に見る側としてだけ言えば、これはどうしたって惜しいことです。

私にとってはイルカを観察するといったら水中で自由に判断し行動している姿を見ることであって、人間の指示により水上へと飛び出してくる姿を見るのは、飼育技術を考察する手掛かりにはなるのですが、まあ、こだわらなくていいかな、という。

飽きるまでイルカショーを見て、実際に飽きたというのが一般的でないという自覚はあるのですが、「イルカショーでしかイルカを見ることができないのは面白くない」というのは自分の中では覆せなくなっています。

そうすると面白くないことにイルカを付き合わせることに対する賛意も薄れてくるのですが、イルカの飼育そのものに反対する立場とは利害が一致したり反発したりですね……「本物のイルカショー」を「偽物のイルカショー」に置き換えようとする動きもイルカ飼育反対の文脈には含まれてしまうので。「おもしろくない本物」を「おもしろくない偽物」に置き換えてどうする。おもしろくしなさい。

まあ、アクアパーク品川が残ってればしな水のイルカは残らなくていいやとは全然思っておらずむしろ逆であることが分かっていただければいいです。

主にそういうわけでちょっとお久しぶりのしな水が1月13日、かなりお久しぶりの八景島が1月18日でした。

しな水はリニューアル前だということもあってかなんだか寂しい感じでしたが、改めてイルカや魚の泳ぎかたそのものをじっくり観察する機会になりました。

八景島は上記のような理由も含めて行ったにしてはあまりイルカをじっくり見ていなかったのですが、まだ見ることができていなかったコーナーが非常によかったり、様々な海獣やペンギンの観察が捗ったりと、ショーがメインというイメージに反してここでしかできない観察がたくさんできたのでした(本当はアクアパーク品川もそうなんですけどね)。

しながわ水族館

こういうイルカのモニュメントが周囲にたくさんあるんですが、リニューアル後はどうするんでしょうね?

公園のオオバンです。意外と周囲の生き物が多少見られます。

巳年ということでシマウミヘビが。魚のほうのウミヘビです。

ヤマメのあくびが撮れました。

救護個体のカルガモ。怪我のせいか頭の羽毛が少なくなって、頭骨は割と小さいことが分かります。

ショーもきちんと見ておきました。3種類の鰭や鼻の穴についてなどの説明を多く含んでいます。

ここで培われてきた技術が失われるのではと思うとそれも惜しいですが、どうなんでしょうね。

万全な飼育を続けられるほどここの水槽が充分広いとは決して言えませんが……。

品川近海の魚達と、

絶滅危惧種のムサシトミヨ。この辺りを重視した内容にすること自体は歓迎ですね。

ふと「自然が美しいならその自然に溶け込むような姿の生き物が美しくないわけがないのでは……!?」と思った2匹。どうでしょうか。

トンネル水槽へ。マダラトビエイは健在ですがあまり目立つところに出てこなかったような。

ロウニンアジなどはいなくなっておりました。

まあでもいる魚をきちんと見ておきましょうね。

今回思うところあってそれぞれの魚の泳ぎかたをきちんと見ておこうと思ったんですが、「魚は尾鰭で推進する」という固定観念に反して胸鰭を推進に活用している魚が思いのほか多いですね。ニセカンランハギは尾鰭をほとんど動かさず胸鰭ばかり動かしていましたし、そこまででもなくても方向転換や狭いところを動くときに胸鰭を閉じる動きを活用している魚はかなり多かったです。

アジの仲間は分かりやすく尾鰭で推進しています。といってもこの水槽では少数のギンガメアジとコガネシマアジだけになってしまって、割と見失うのですが。

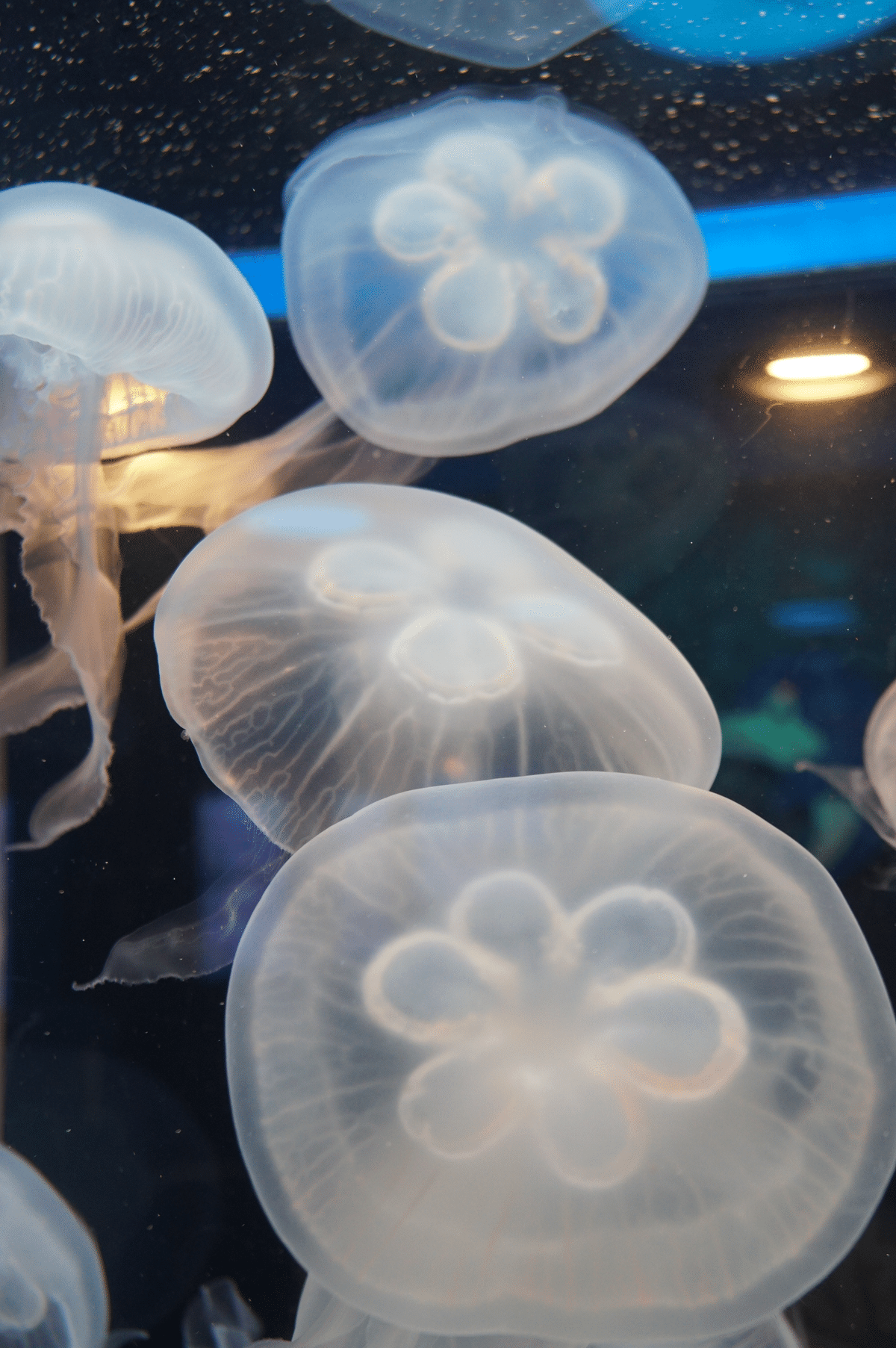

クラゲコーナーへ。珍しくサカサクラゲの小さい個体が泳いでいましたが、傘を均等に閉じることができず二つ折りになってしまったりと他のクラゲに比べて泳ぎが不得意なようでした。魚における「泳ぎが不得意」は「長距離を泳ぐより狭い場所に潜り込んだり岩に張り付いたりするほうが向いている」という意味であることがほとんどですが、サカサクラゲもまあそれと同じですね。

普段ならあまりこだわらないミズクラゲですが、5つ葉と6つ葉が複数いるのに気付いたので4つ葉と一緒に綺麗に収まる瞬間を粘ってしまいました。

コツメカワウソは見ていてもどうやって進んでいるのかよく分からない生き物の代表ですね……。けのびで渡り切れないような広さや地形だったらいいのかな。

先程のイルカショーの水槽を横からゆっくり眺めることができるスペースがあります。こうやって互いに関わり合ったり、

おもちゃを使ったり、

よくあるようにひっくり返ったりとショーでは見られない多彩な姿が見られます。

もちろんショーだってここで見てもいいわけですからね。

というか野生のイルカを見に行ってもこうやって水中で自在に動き回って行動する姿は潜らなければ見られないわけで、飼っているからには水中の姿を見せてほしいものです。イルカショー(でしかイルカを見せないという展示)に対して冷淡な理由の大半はこれかも。

水中の展示があんなに充実している名古屋港から水族館通いを初めてしまったのでそれが基準になって他に厳しくなってしまっているかもしれません。でも水中での姿が見たくないですか……!?

水中のイルカが見られるスペースの隅にちょっとだけ骨の標本のコーナーがあります。これもリニューアル後になくなるかむしろきちんと整備されるかは不明ですね。うーん、やはりそこまで求めるなら名古屋港に行くべきか。

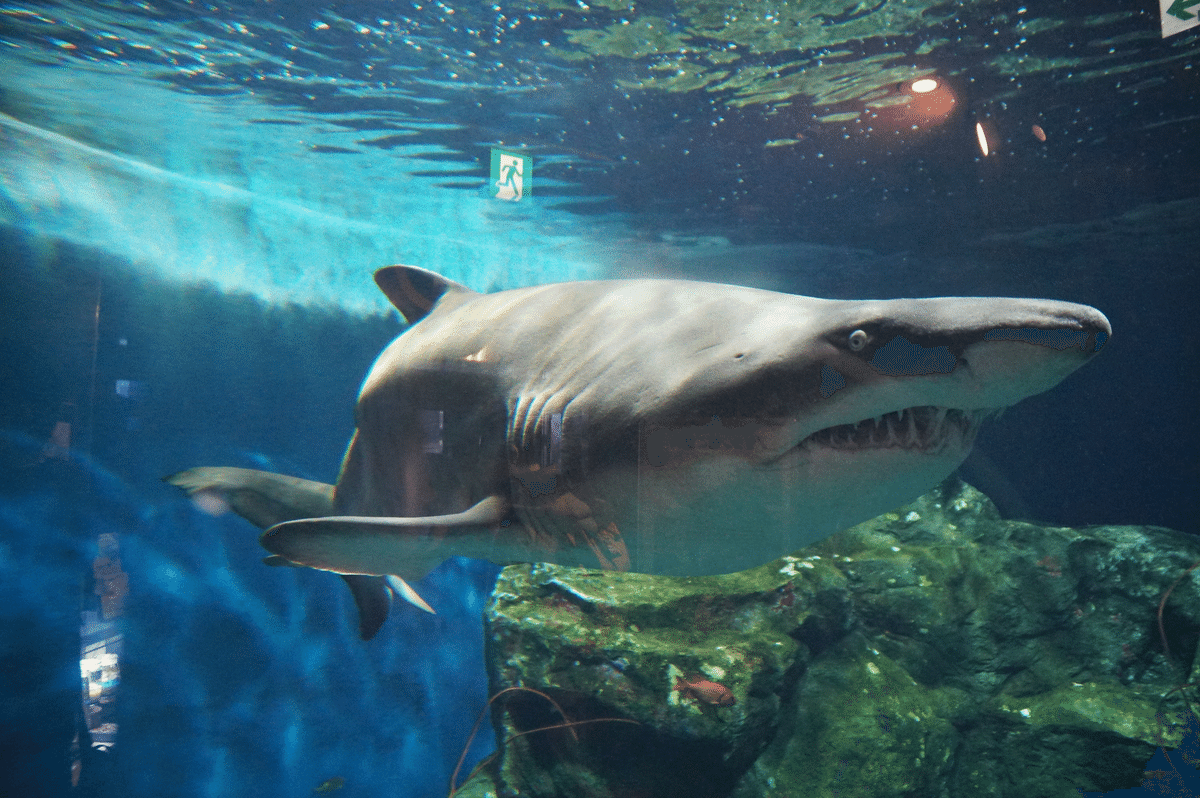

シロワニは以前は2匹いたんですが1匹だけになっていましたし、ちょっとお疲れのような。一応「東京の生き物」なのですがこちらもリニューアル後どうなるでしょうか。

去年のまとめでアザラシの泳ぎかたがよく分からんと書いたわけですが、先のニセカンランハギあたりで固定観念が崩されていたのもあって、四肢全てを器用に使って動き回る様子を興味深く見ることができました。

八景島シーパラダイス

人工島なのにリゾートっぽいヤシではなくマツで固めているの、自然な感じだし落ち着きがありますよね。

実はゲームのペルソナとのコラボ中だったのでこの周りは普段と全然違う雰囲気だったんですけど、このメリーゴーランドを見ると何か安心します。

今回ようやく初めて見ることができたコーナーがこの「身近な海の生きもの研究所」です。東大三崎臨海実験所も関わっています。

まずはこの、小さな水槽が構造もむき出しにシステマチックに並んだコーナー「身近な海の多様性LABO」!甲殻類、巻貝、ウニ、ヒトデ、小さな魚を中心に、岩礁を中心に小さな生き物をずらりと並べています。これだけやれば多様であるという説得力も盤石になろうというもの。

もちろん解説もしっかり。

いずれもっと大きくなる生き物もいますから、水槽の大きさ以上に幅広い展示になっていますね。特に大きい生き物は2枠分使っています。

あまり細かく紹介していると本当にきりがないので、とりあえずこれを。フトユビシャコモドキです。

パッと見には「こんなに狭い水槽でいいんだろうか」と思ってしまいそうですが、ここにいる生き物は岩やサンゴ、貝殻などの隙間に隠れて過ごす生き物や砂の上であまり動かない生き物が中心で、そういう生き物を広い水槽に放って自力で長距離を移動させて隠れ家を探させるほうが不親切なのかもしれませんね。

「ゴカイLABO」では他の水族館ではほぼ注目されないであろうゴカイ、つまり環形動物門多毛類を取り上げています。

これは枝分かれした姿から名付けられたキングギドラシリスの紹介。この他にも壁に研究のポスター発表がいくつも掲示されています。

ケヤリムシです。これならサンゴ礁の水槽で目にするかも。

「タコ・イカLABO」のマダコは卵を守っていました。

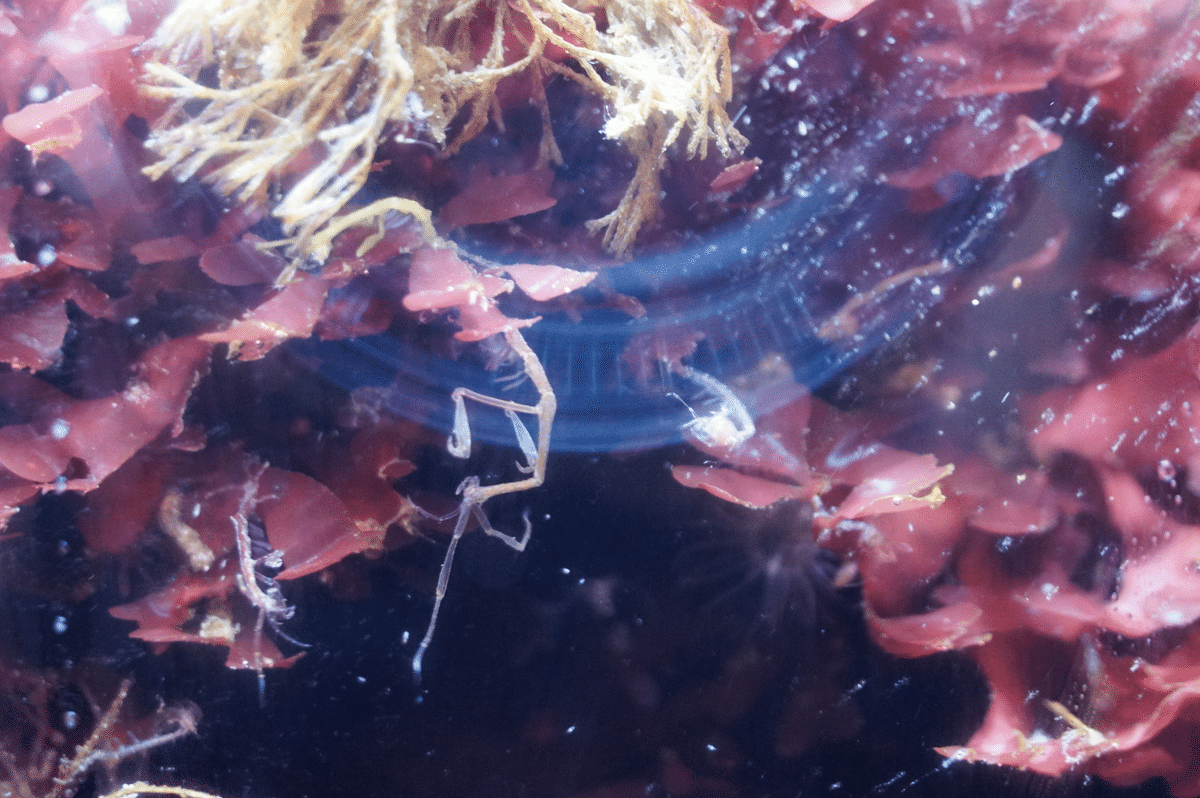

あまり注目されない生き物といえば「ワレカラLABO」はゴカイ以上です。なにしろ注目しようにも海藻の一部にしか見えませんから。真ん中あたりを含め何匹も写っていますよ。

「繁殖LABO」の主役はなんとウミシダ。

貝殻やウニの殻のコーナーから、ヒオウギガイとツキヒガイ。イタヤガイ科の中で、小さい頃しか泳がずもっぱら岩に貼り付くものと、すごくよく泳ぐものの比較ですね。

パイプウニのパイプ、いやトゲの拡大画像です。こんなにきらきらした筋が。

実はショー水槽の窓があるスペースなのでシロイルカの泳ぎが見えます。イルカは泳ぐ速さや生息環境に関わらず胸鰭ではあまり推進しませんね。ワカヤマソウリュウ(メガプテリギウス)が尾鰭ではなく胸鰭で推進したってちょっとどうかなと思ってます。

さて海獣やペンギンのフロアへ。ここは色々な海獣とペンギンの泳いでいる姿を見比べられるのが本当に良いんですが、説明の都合でちょっと前後します。

セイウチが巨体をくねらせて泳ぐ姿が見られるのは本当にありがたいですね。こちらもアザラシと同じように四肢全てを器用に使って泳ぎますが、アザラシと比べると前肢をよく使う気がします。

ペンギンも特に素早いジェンツーやヒゲ、大型のキングが活発に泳ぐのが見られて水槽から離れられなくなるのですが、

キングのこの姿と、

この姿ですね。

元々鳥なので首が器用に動くから息をするときは首を持ち上げるだけでいいのです。

ハイイロアザラシも同じように水面に浮いて首を上に曲げることで呼吸しています。

これって首があまり動かない代わりに鼻孔が頭頂に移動しているイルカとはかなり違いますよね。

鯨類の鼻孔が頭頂に移動しているのは呼吸しやすくするためと簡単に言われることが多いですが、単にそれだけなら鰭脚類やペンギンの鼻もせめてもうちょっと上にないといけない気がします。

鯨類の場合は遊泳速度を高めることや頭部にかかる抵抗を受け止めることを重視してか首があまり動かなくなっていることや、ハクジラについてはエコーロケーションのために音波を出すことなどの事情も合わさって鼻孔が移動したようです。鰭脚類やペンギンはそういう事情がなくて首が軽々と動かせるので無理に鼻孔を上向きにしなくていいんですね。

首もあんまり動かないし鼻孔も半端な位置にある古生物がいるんですが……体ごと上向きになるしか……?

あっそうだ。こういうの全部まふが勝手に見て思って納得しただけのことで学説とかではないですからね。ご注意を。

でもこういうことを考えないと書けないものを書いているので……。

このフロアは魚類の大水槽も面白いものが見付かりすぎて離れられなくなりますね。

マダラトビエイもたまに姿を現しました。食べこぼしを狙われている……。

適当に飛ばすんですけれども(大水槽の上からここまで別に興味がなかったわけではないんですけれども……)サメを見るのにすごくいい水族館なんですよね。元気なシロワニ。

大水槽を上から見られる場所がいくつか断続的にあるのも嬉しいですね。表層から降りてこないマイワシやシイラをようやくじっくり見られます。

うみファームからは船がなくなってしまいましたね。ちょっと風が強いとすぐ休止になっていたので仕方ないような気も。

全然泳ぎかたが違う2種。

さて、イルカの水中の姿をここまで結局あんまり見てませんでしたね。

八景島で水中のイルカといえばドルフィンファンタジーですが、なんか入口の上にとまって動かないな……?

魚を先に見ていたら、急に激しく追いかけ合い始めました!

ここのハンドウイルカはたまにすごく速く泳ぎ出して、元気なのはいいんですがすごく広いわけではないし擬岩はあるしで、ちょっと心配になりませんか……!?毎日ここで暮らしてる本人達からすれば杞憂なのかもしれませんが。

またハンドウイルカをゆっくり観察したくなったときに来てみましょう。

すぐ時間が無くなってこんな雰囲気のある風景になってしまいます。

それですぐ真っ暗になってこんな感じになったりして。

このメリーゴーランドもあまりにも煌びやかです。

こうなるまでいてこその八景島だと思っているところがありますね。