ルーシー・リーの器

夏の夕方だった。千葉市美術館の閉館に間に合うように走った。

急いで千葉モノレールに乗って見に行ったのは

「没後20年 ルーシー・リー展」。

久しぶりに図録を開いて見たら、当時のパンフレットと葉書が挟んであった。

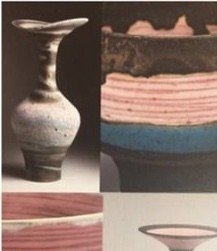

美しいフォルムと色。

特に、薄いピンク色。どうやって出すのか・・・。このピンクに青が絶妙なバランスで組み合わされる。

ルーシー・リーの作品には、テーブルウェアが多い。

花器、壺、ティーポットやカップ。ケトルに皿、蓋付の調味料入れなど。

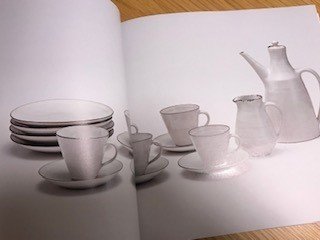

白釉コーヒーセットや、手付注器という片口のようなものも、手のひらで愛でてみたいと思ってしまうのだ。

リーは、職業について問われると必ず、「私は陶芸家です」と答えており、決して芸術家であるとは言わなかったと伝えられている。「私はポットをつくっているだけですよ」というのが彼女の口ぐせだった。

と書いてあるのを読んで、職人仕事への誇りを勝手に感じた。

日常的に使う美しい器を作るということは、誰かの暮らしを豊かにする。

それは芸術品として眺めるためのものではない、と思っていたのだろうか。

それに、そもそも芸術家という呼び方は、自分で使うのかしら?

なんて、考えてみた。

もしかしたら、芸術家というのは、そう認めた第三者が言うことであり、

ピアニストや画家、建築家やデザイナー、陶芸家・・・と本人は専門性を語るのではないかしら。

なくても生活はできるけれど、ないと生活に潤いがなくなるもの。

だから、本当はなくてはならないもの・・・芸術。

という話を、コロナの時に聞いたような気がする。

実際に使うものを美しく製作するというのは、実用性を主に研究することのような気がしている。

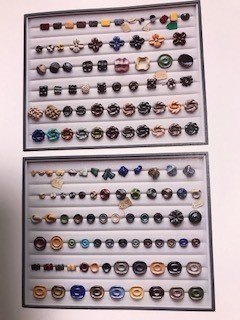

ルーシー・リーの作るボタンもまた、素敵なのだ。

最初は、ガラス製ボタン作りを手伝っていて、そのうちに自らの工房で陶製のボタンを製作するようになったらしい。

オートクチュール用に需要が高かったため、石膏の型で量産するようになったそうだ。とても可愛らしい。

ルーシー・リーは研究に余念がなく、釉薬やその質感、色がどのような働きをするか理解するために、原料のヴァリエーションを体系的にテストしていたという。

精密な化学実験のような釉薬のテストを、ノートに記録したものが残されており、

そこに一緒に、器の輪郭が小さくスケッチされている。

釉薬に関する専門的な知識を持ち、顧客から指定の注文があった際には、釉薬ノートを広げて、的確にそれを再現することができたそうだ。

自分の中にある知識と技量でそれができるということは、とてつもなくすごいことに思える。

リーの陶芸には、様々な技法が使われており、一見するとその種類は無限にあるように感じられる。しかし、「すべての作品は、新たな始まりである」と語っているように、よく分析してみると、一つの技法や形態を追求することによって、そのヴァリエーションを広げてきたことがわかるのである。

全ては、努力して手に入れた専門性。

生涯をかけて、突き詰めて製作した数々の作品。

作品を一つとして捨てることはなかったらしい。

写真で見るルーシー・リーは、とても美しい方だ。

名残惜しくてため息をつきながら、美術館を後にしたのを覚えている。

いいなと思ったら応援しよう!