百条委員会は県民の代表か?一票の格差から

今回の兵庫県知事選挙の混乱はSNSが原因だとか立花が原因だとか色々言われていますが,私は本質的にはSNS,誹謗中傷や立花現象は結果や促進因子に過ぎず,真の原因ではないと思っています.

分断の本場アメリカにきて気づいたことは,州間および州内の地域差がものすごく大きいということです.そして兵庫県は兵庫五国と呼ばれるように地域の差が大きく,また多様な県でもあります.普段は表面化することは少ないのですが,このような地域背景の違いが,党派対立を生み,党派対立がメディア分断となっていき,双方のメディア不信と陰謀論の台頭という悪循環を起こし,住民の分断が加速度的に大きくなるのではないか,と私は考えています.

さて,兵庫県の地域差については以前ご紹介したことがありましたが,今回県議会の恣意的な運用が問題になったこともあり,県議会議員選挙における一票の格差について調べてみました.

今回調べて学んだことは

・一票の格差は行政的には「較差」という言葉で表されている

・平成25年の公職選挙法改正で県議会議員については1郡市ごとの選挙区とする原則から,人口減少時代に合わせて,条例で選挙区を自由に変えられるようになった

・配当基数(=総議員定数×選挙区人口/県総人口:選挙区人口から考えられる選挙区議員数の期待値のようなもの)が0.5を下回る場合は合区しないといけない

・緩和措置や特例措置として,(地域事情に合わせて)人口から期待される本来の議員数を増減したり,合区を特例的にしないことがある

兵庫県議会については議員定数等調査特別委員会が令和4年に報告を出していて,そのデータを元に以下のような表を作ってみました.

いわゆる「一票の較差(オレンジ背景)」というのは議員1人あたりの人口が一番少ない選挙区(相生市)を1として計算するので,最大差を見るにはいいのですが,全体像のイメージがつかみにくい問題点があります.そこで,黄色背景の「配当基数/各選挙区の定数」という項目を追加しました.これは(総議員定数×選挙区人口)/(各選挙区定数×県総人口)という式に相当し,議員1人あたりの人口(≒票数)が県全体平均を1としたときにどのくらいの比になるかということです.1より小さければ,平均よりも少ない票で議員になれていることを意味し,1より大きければよりたくさんの人が投票しないと議員になれないということです.言い換えると「その選挙区の議員1人あたりの発言や投票が持つ背景人口の重み」と言えるかと思います.

本来県民の1票1票というのは平等であり,その意見が選出議員を通して平等に議会に反映されるべきですが,定数が1とか2とか少ない地区ではどうしても重みに偏りが出てしまいます.ただそれが大きくなりすぎると,特定の選挙区の意見がより議会に強く反映され,民主主義のゆがみにつながります.

このデータから分かることは1人区は,2人区や合区にすると「重み」が大きく変化してしまうため,調整が難しく,結果として重みが大きすぎたり小さすぎたりする地区が出てしまうということです.田舎市の1人区の多くは人口不足により重みが少ない地区が多いです.

特に相生市は合区基準である0.5を下回っており,県平均の半分以下の人口数(≒票数)で議員になれてしまうことを意味します.票の平等の原則に従うと,相生市選出議員の発言や投票は0.5かけしないといけないのに,実際には議会では1票として過剰に評価されているということです.個人的には0.8~1.2ぐらいは誤差として許容できるかと思いますが,それ以外は将来的に是正を考えていくべき値だろうと思います.

令和4年の県議会報告では強制合区対象である相生市について議論が行われましたが,今までの経緯や少数人口区も含めた多様な意見を反映するという名目のもと,全国的にも少ない「特例選挙区」として合区を避けることになりました(しかもその状態で3回選挙が行われた).そこに自民党会派や選出議員(富山恵二),机バンバン市長(谷口芳紀)の思惑があることは言うまでもありません.ただ,さすがに次の選挙(令和9年?)のときは変えましょうという附則がついています.

緑背景も人口比から考えれば定数を変えるべき地区ですが,緩和措置や地域事情などで本来の数から増減させている地区を表します.長田区や須磨区(伊藤すぐる(3位)の選挙区)は本来定数を1減らすべきだが,減らすと逆に重みが1.2を超えて反対側に偏ってしまうのでそのままになっている地区です.その分,定数を減らされた明石と神戸市西区が少し割を食っているという解釈になりましょう.これは幾分仕方がないものかと思いますが,西区ではなく定数が多い姫路や尼崎(丸尾まき(3位)・黒川治(7位)の選挙区)で調整しても良かった(7→6にしても重みは1.2にしかならない)のにとは思います.

全体として表を眺めてみて,田舎の1人区は重みが少ないにも関わらず,当選回数が多く県議会で発言力が強い重鎮が複数いる印象があります.たとえば,議会のドンといわれる藤本百男は0.64の重みしか持たないのに,議会ででは1を遥かに超える力があるでしょう.県民連合幹事長の上野英一もやはり田舎の1人区です.

そして,今回の百条委員会のメンバー選出地区をマークしてみたのですが,実に田舎の1人区に人選が偏っていることがみてとれます.特に1人区が集中している重み0.8のラインより上の選挙区は合わせても期待値1.5にしかならないのに,4人も委員がいます(本来の2.66倍).

つまり兵庫県百条委員会の人選は票の平等という観点からは,党派性やその意見の中身を抜きにしても県民の代表を正当に表しているとは言えないということです.そもそも人口の多い神戸市選出の委員が奥谷・越田の2人だけで,なぜか尼崎から3人選出という時点でちょっとおかしいと思うのですが,議員の力関係が議員の背景人口ではなく,当選回数や年齢にかなり依拠していることからこのような歪みが生じると考えられます.

単純に人口だけで票を考えてしまうと,どう考えても都会の意見が通ってしまうため,田舎の意見はもちろんある程度尊重はされるべきですが,あるべき姿を超えて田舎の重鎮が力を持ってしまうという構図は考えものです.ここに日本の県議会,特に田舎と都会の地域差が激しい兵庫県独特の問題点が見えてくると同時に,なぜ兵庫県で先駆けて分断が進んだのかということを解明する鍵があるのではないかと感じました.

今回の知事選挙は神戸新聞によると田舎でもかなり斎藤氏が支持を伸ばしていたようで,田舎の住民も本当は旧態依然ではいけないと思っているのですが,地区の付き合いや市町村議会などのしがらみがあって地域の一人代表である県議会議員については新陳代謝が起きないということなのかもしれません.結果として議会が県民の声を代表しなくなれば,二元代表制といえども議会が信頼を失うのは当然と言えます.

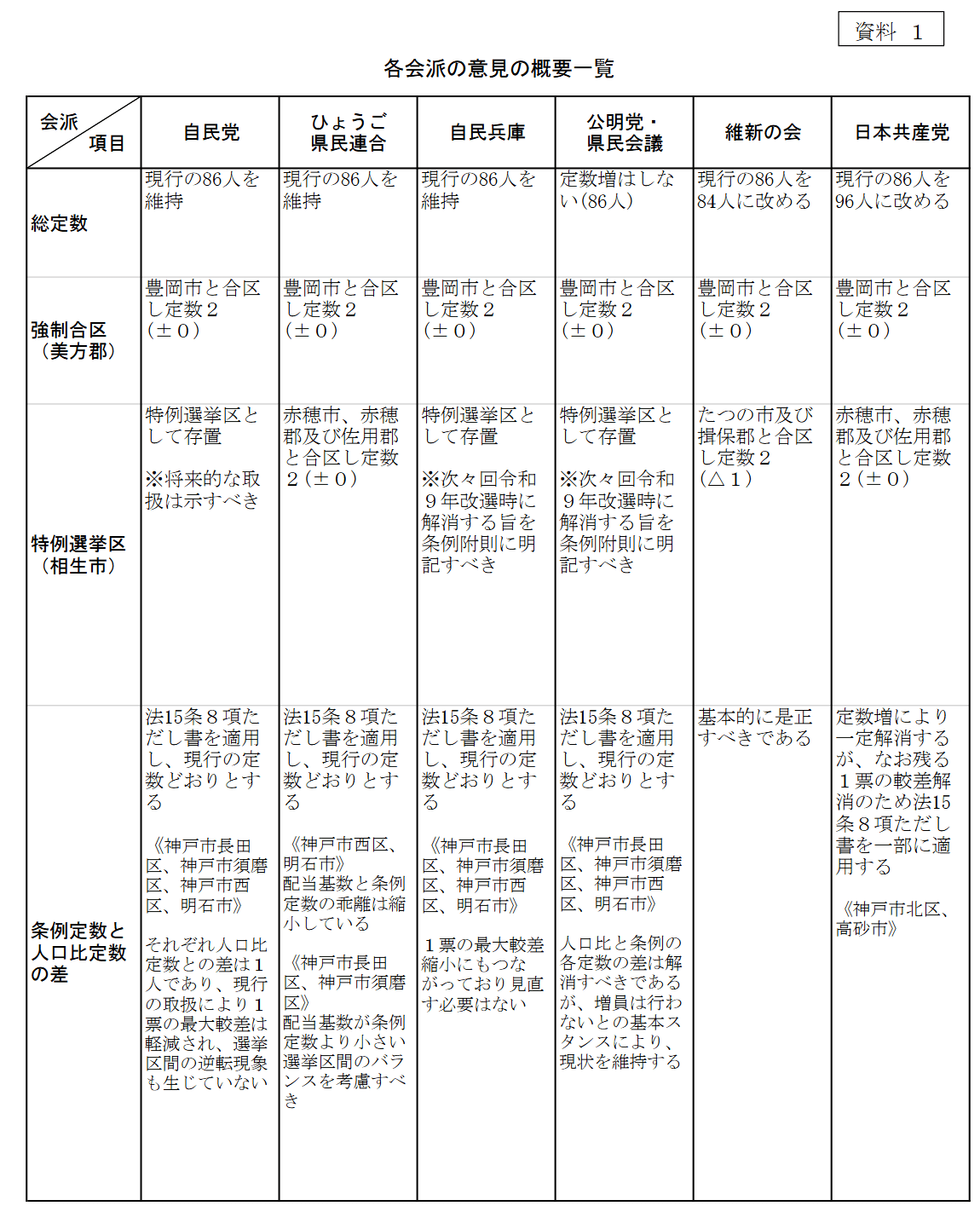

最後に各会派が報告書に記載した意見を転載しておきます(自民兵庫は当時の斎藤派)