竹生島は弁才天の聖地

ひとつの島のなかで神仏が習合している

そのむかし、

伊吹の神が宿る伊吹山と

浅井の比売(姫)が棲むという浅井山が

背比べをしました。

するとその瞬間、どうしたことか浅井山の背が急に高くなり、

次の朝になると、伊吹山を見下ろしていました。

ゆるしがたし!

怒った伊吹の神は浅井の比売(姫)を斬りつけました。

浅井山の頭は切り落とされ、琵琶湖の中に転げ落ちました。

それが今の竹生島です。

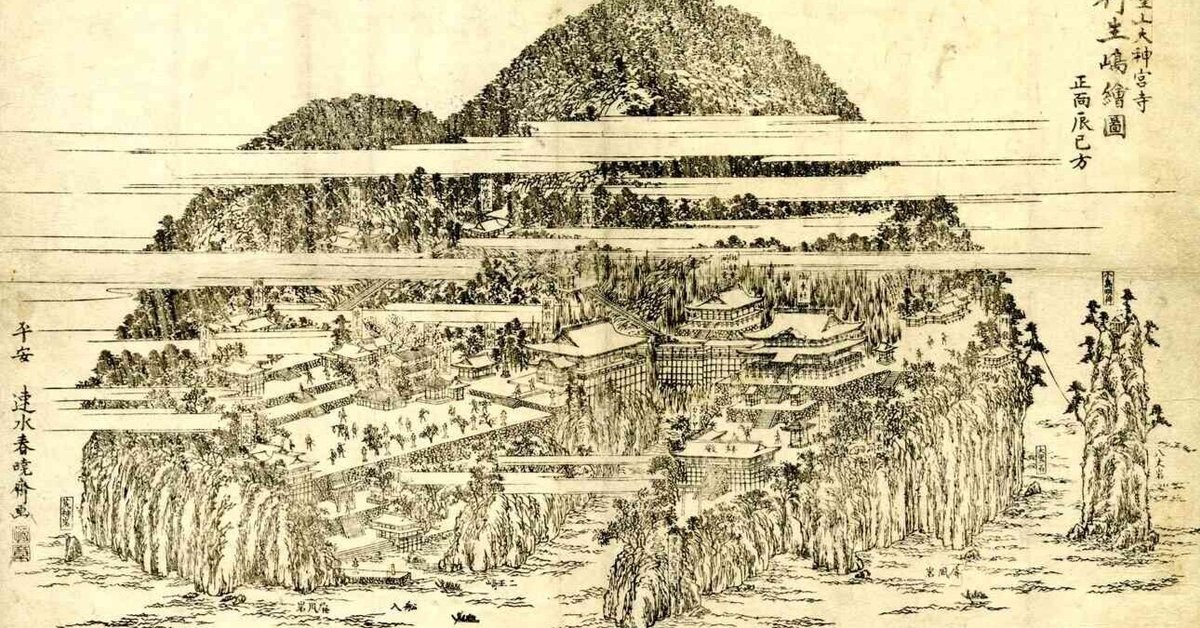

竹生島は、伝承にある通り、神さま同士の諍いから生まれた島が、今では神さまと仏さまが共存し、信仰を集めているところで、宝厳寺と都久夫須麻神社(弁天堂)があり、ひとつの島の中で神仏が習合しています。

そもそも湖中に浮かぶ竹生島の様子には誰が見ても分かるような神々しさがあり、それを感じた人たちによって船の安全な航行を祈る対象とされ、自然と水神として祀られていったのでしょう。

そこに、『竹生島縁起』にあるように、浅井姫のような神話が流入し、浅井比売(姫)命という神さまが祀られるようになりました。

竹生島にある宝厳寺は、神亀元年(724)、聖武天皇が、夢枕に立った天照皇大神より「江州の湖中に小島がある。その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ。すれば、国家泰平、五穀豊穣、万民豊楽となるであろう」というお告げを受け、行基を勅使としてつかわし、堂塔を開基させたのがはじまりです。

行基は、弁才天像を本尊として安置し、翌年には観音堂建立を発案。後年、浅井の大領が千手千眼観世音菩薩像を安置しました。

急峻な島のため行基の開基も苛烈を極めたのだけれども、その行基の行を助けたのが、当時この島に数多く棲みついていた天狗だと言われています。

また、豊臣秀吉との関係が強く、慶長7年(1602)には、太閤の遺命により、秀頼が豊国廟より観音堂や唐門などを移築させています。これは現存する秀吉大坂城(大坂夏の陣で秀吉の大坂城は落城)の数少ない遺構です。

このように、琵琶湖に浮かぶ神々しさを湛えた竹生島には、浅井の比売(姫)の伝承や、聖武天皇が受けた神託、それを受けての行基の弁才天勧請などを経て、弁才天信仰が定着していきます。

弁才天の聖地として

弁才天は、本来、ヒンドゥーの神さまであるサラスヴァティーなのだけれど、竹生島に鎮座する浅井の比売(姫)と習合させたのだろうことは、容易に想像できます。

つまり、ヒンドゥーの水神である弁才天が竹生島の水神である浅井比売(姫)命と習合したのが、竹生島信仰のもとと言えます。

ちなみに、竹生島は日本で最初に弁才天信仰が根付いた島と言われています。江ノ島や厳島の弁才天は竹生島の影響を受けて勧請されたものです。

都久夫須麻神社が祀るのは、市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)です。宝厳寺の本尊が弁才天であるのと同様、このお方もまた弁才天です。それに宇賀神。これも弁才天の親戚みたいな人で、水と財宝の神さんです。ヘビのかたちをしています。そして、龍神。これも水の神さま。

そして産土神、つまり土地の神さまの浅井比売(姫)命(あざい ひめのみこと)の4柱を祀っています。つまりお寺も神社もどちらも弁才天や水の神さまを祀っている、神仏が習合している島です。

琵琶湖という、大阪・京都の水源のど真ん中にあるからこそ、水の神さまが祀られており、聖地のような場所。竹生島は弁財天の聖地です。

宝厳寺には弁才天さんの仏像や仏画はたくさんあるのですが、ご本尊の弁財天は秘仏で、60年に一度のご開帳しかありません。次は2037年だそうです。

本堂の左右には、お前立ちの弁才天さんがいらっしゃいます。

弁才天と弁財天、あるいは吉祥天はしばしば混同されます。混同されるけど、もはやおんなじになってしまっています。

「才」の弁才天は、水と芸能の神さま。さらに語感がおなじの「財」に置き換えられて、財運の神という要素が加わり、今では全部ひっくるめて、水と芸能と財運の神さまです。

水のあるところには弁才天や龍神さんがいます。都久夫須麻神社にも白巳大神さんや黒龍さんもいます。

白巳社さんは、弁才天の使いです。

都久夫須麻神社には、かわらけ投げがあります。素焼きの皿を投げる儀式です。かわらけ投げは、戦国時代に武将が必勝を祈願し、土器の酒杯を地面に投げつけて出陣したことが起源です。

弁才天と同一で語られるのが、宇賀神さん。

中世以降に信仰された福の神で、知恵から財力、金運などをもたらしてくれる福の神。

元は白蛇です。この宇賀神さんの石像は宇治の三室戸寺にいらっしゃいます。

弁才天さんの頭にも宇賀神さんがいらっしゃいます。

蛇といえば、このマチソワのすぐ近くにあるライフ前の大イチョウのご神木とともに、龍王大王という蛇の神さんがいらっしゃいます。

ここらはもともと大融寺の境内で、戦後、道路の拡張工事のときにこの大イチョウも伐採が試みられたものの、事故やなんやで、関係者が死ぬわけです。こうなると、大木を避けるように道路を敷設するしかありません。

で、いつしか、根元に白蛇が棲んでいるという噂がたち、畏れられ、祀られるようになりました。これがいわゆる「ミイさん(巳さん)伝説」です。ここの大イチョウは樹齢300年と言われています。関西には、ミイさん伝説のあるご神木がたくさんあります。

ライフ前の龍王大王には、近くの飲食店の店主が出勤前にお参りしている姿を、よく見かけます。

飲食店は水商売、水の神さんである蛇を祀ってあるところにお参りしているわけです。マチソワのみなさんも、ぜひ、お参りしてくださいね。