星の信仰

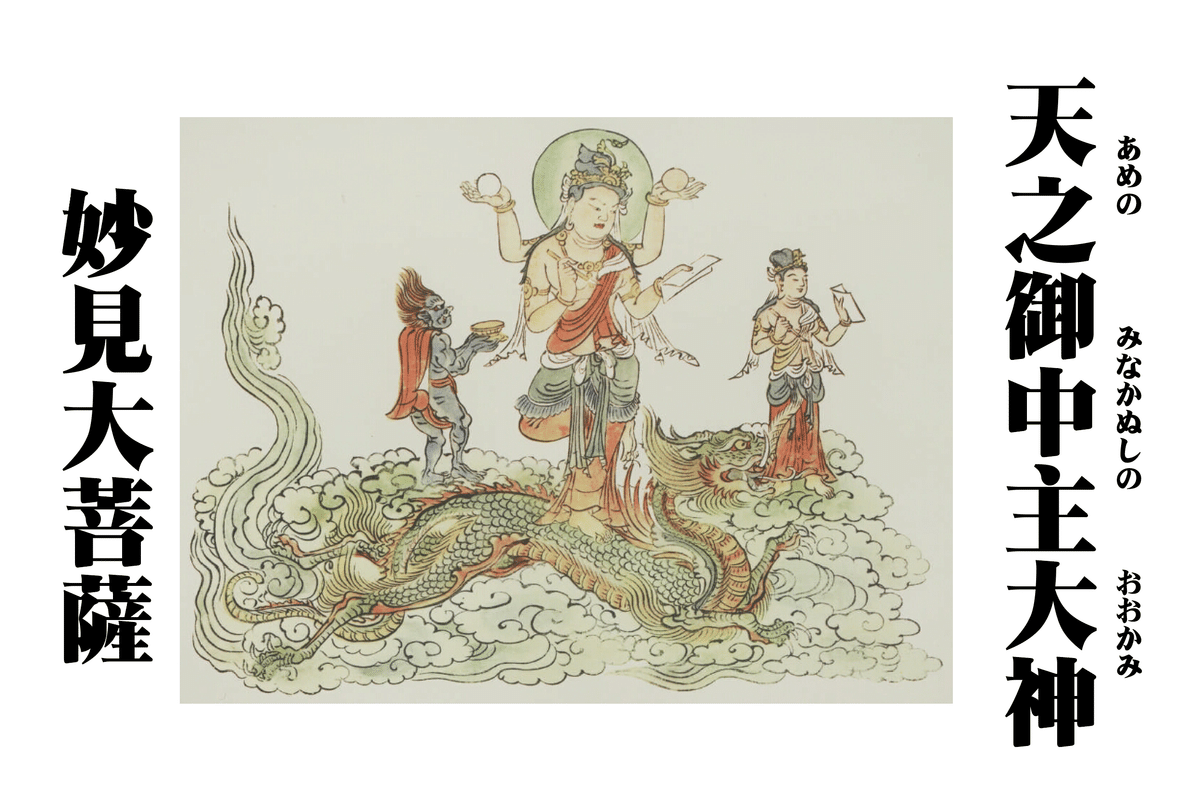

天満の夫婦池跡に勧進された妙見大菩薩

天神橋筋商店街の3丁目に、夫婦橋があります。正確には夫婦橋跡。

天満にはもともと、天満宮の西側に、大川から現在の扇町公園の手前までの南北を流れる「天満堀川」がありました。

堀川とは、人工的につくった川、水路のことで、大阪市内には、天満堀川のほかに、道頓堀川や東横堀川、西横堀川などがあります。天満堀川は埋め立てられて今はないですが、他の堀川は今も現役ですね。

豊臣秀吉が、天満堀川を開削しました。

そのころ、堀川の近く、扇町公園の東側あたりに、大小一対の夫婦池がありました。

その後、江戸後期の天保9年(1838)、大塩平八郎の乱があり、その事後処理のための公共事業で、天満堀川は、扇町から東北へ延伸されました。扇町公園から東に曲がって、天神橋筋商店街と交差して、さらに東へ抜けていったわけです。

その際、夫婦池は埋め立てられたのですが、その名残として、天満堀川には「夫婦橋」という橋が架けられました。

今は天満堀川そのものが埋め立てられているので、「夫婦橋」はなく、商店街が欄干のモニュメントをつくって、かつての記憶を留めています。

そこに、かつて夫婦池があったと書かれた解説プレートが設置されています。

江戸時代の天保年間に発行された「天保新改攝州大阪全図」に、天満堀川と夫婦池が載っています。

昭和ヒトケタ年代に発行された「大阪市パノラマ全図」には、天満堀川にかかる夫婦橋が載っています。その東側には「北辰橋」という橋が載っています。

天満堀川が東北に延伸され、夫婦池が埋め立てられた際、その跡地に、北摂の能瀬氏の邸宅が建ちました。

邸内には、妙見堂を勧請して、能瀬妙見大菩薩を祀っていました。

能勢と言えば妙見山の妙見大菩薩です。

妙見さんは星の信仰、それも北極星を信仰しました。そういう信仰を「北辰信仰」と言います。そういうことから、「北辰橋」と呼ばれた橋があったわけです。

「北極星」を拝む対象として尊称すると、「北辰星」となります。

「大阪市パノラマ全図」にも、該当する箇所の屋敷に木々が描かれているので、ここがお寺さんだったと思われます。

明治15年に発行された「大阪名所独案内」に、「夫婦池妙見祠」が載っており、これを見ると、かなり大きなお堂だったことがわかります。

「なにわ百景」には天満堀川のこのあたりの堤が描かれていますが、タイトルは「妙見堤」となっています。

午の日には妙見参りに来た人でにぎわい、縁日や夜店も立って、大変にぎやかだったそうです。

桜が植えられ、春には花見客でにぎわったとのことで、「なにわ百景」には桜並木が描かれています。

妙見大菩薩を祀る「夫婦池妙見堂」があり、そこに続く橋は「北辰橋」で、橋の下を流れる天満堀川のこのあたりの堤防は「妙見堤」です。

ここが、大阪・天満の妙見信仰、北辰信仰の拠点だったことが、これらの古地図から分かります。

今は、この場所に、日蓮宗の正善院というお寺があります。北辰信仰の拠点として、妙見大菩薩をお祀りしています。

お寺の縁起には、幕末に、勝海舟や坂本龍馬なんかがお参りしたとあります。

今は妙見信仰が盛んだった面影を見つけることはあまりないのですが、それでも、天満から梅田にかけて、事務所や商店の片隅に、「妙見大菩薩」のお札を貼ってあるのを、見かけるときがあります。

能勢の妙見さん

インド発祥の密教が、中国で道教の北極星・北斗七星信仰と習合し、さらには陰陽道も入り込んでいて、日蓮宗やキリスト教の影響も受けていて、ひとくちで説明できるものではないようです。

かいつまんで説明すると、

能勢の妙見山には、奈良時代の天平年間の頃、星の王様がこの山に降りてきたという言い伝えがあります。これ自体は道教が日本に入ってきたときに日本各地で根付いた伝承です。

能勢の場合は、そこに行基がやって来て、山頂に妙見大菩薩を祀ったのが最初と言われています。

ここで仏教及び密教の要素が入り込みます。

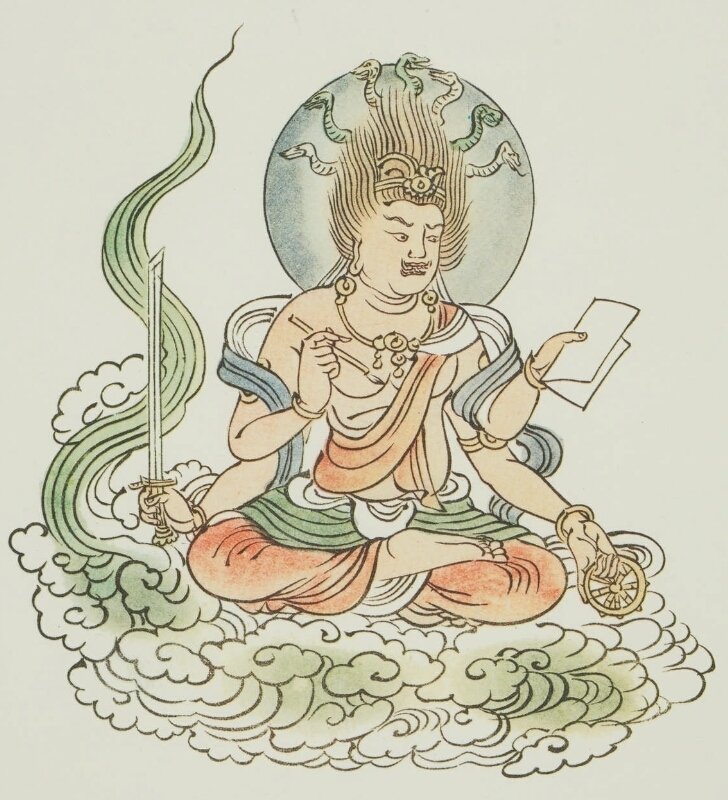

正倉院文書に、こんな絵図があります。

日輪・月輪・紀籍・筆を持つ四臂(肘が4つ)の姿をしています。紀籍とは、人間の生死の戸籍みたいなもんです。

菩薩の姿をしていますが、ほぼ万能の神みたいになってます。

時代が下って、戦国武将の能勢頼次が秀吉軍に攻められて備前に落ち延びたとき、日蓮宗のお寺に身を寄せていた縁で、能勢の妙見信仰と日蓮宗が結びつきます。

また、能勢の場合は、キリシタン大名の高山右近の領地であったことと、キリシタンの多い土地に日蓮宗の僧侶が送り込まれたことから、隠れキリシタンの人たちが、妙見大菩薩像をキリストの天帝であるゼウスに見立てて信仰しており、いろいろごっちゃになってしまっています。。

現在も妙見さんには鳥居があり、「妙見宮」と称するのですが、同時に「日蓮宗霊場 無漏山眞如寺境外仏堂 能勢妙見山」と、寺の名前や山号が掲げられています。

交野もまた星の信仰の根付く場所 - 星田妙見宮

交野市の星田には、星田妙見宮があります。

1200年前の平安時代、空海が交野の洞窟で真言を唱えていると、天上より北斗七星が降ってきたと言われています。天から降ってきた星石は、以来、妙見さまとして厚い信仰を集めてきました。

それが星田。

同時に、平安時代から七夕伝説が伝わってきた場所でもあり、織姫石と呼ばれる磐座、大きな岩があり、今も御神体として神社に祀られています。

ちなみに、アニメ映画の『君の名は。』では空から隕石が降ってきますが、そのモデルとなったのも、この星田妙見宮だと言われています。

そんなことから、この地に星田妙見宮が建てられました。

後世、楠木正成や加藤清正などの武将が参拝に訪れたと言われています。

星田妙見宮は空海ゆかり

空海ゆかりのお寺なので、真言宗のお坊さんが神社の拝殿の前で般若心経を唱えています。

神社なのに仏具が違和感なく置かれており、完全に神仏が習合している場所でもあります。

仏像はあるのですが、密教や道教、陰陽道などの要素が混合していて、姿形が一定していません。

能勢に安置されているものは、甲冑を着て、武将の姿をしています。

童子のかたちをしているものもあります。

不動明王に似た姿をしているものもあります。

妙見とは北極星を神格化したもの

「妙見」とは北極星を神格化したもので、仏教では「妙見菩薩」、神道では「天之御中主大神(あめのみなかぬしのおおかみ)」と呼ばれます。呼び名こそ違うのだけど、実体はどちらも同じものです。

北極星とそれを補佐する北斗七星を神格化し、仏教に取り入れたものが、妙見大菩薩です。

天空から人を見守り、方角を示し、人の運命を司る神として信仰され、仏さまとしては、五穀豊穣や天下泰平、病気平癒、商売繁盛、交通安全、学業成就、縁結びなどの諸願成就の仏さまとして信仰されています。

仏像を信仰して、商売繁盛や交通安全や学業成就のような現世利益を叶えてくれるケースって、あんまり聞かないですが、ここではなんでもアリのようです。さすがは、密教から道教、果てはキリスト教までが習合した信仰です。なんでもアリ。

「お釈迦さんは明星を見て悟りを開いた」という仏教の言い伝えがあり、明けの明星である金星は、虚空蔵菩薩の化身と言われています。

空海にも、四国での修行時代、虚空蔵菩薩の真言を唱えていたら、明けの明星が自分の口の中に飛び込んできて、宇宙と一体となったというエピソードがあります。

虚空蔵菩薩とは広大な宇宙のような無限の智恵と慈悲を持った菩薩という意味で、空海にとっては、虚空蔵菩薩は悟りの原点であり、虚空蔵菩薩を思念することによって、妙見山において、妙見菩薩という仏が出現し、空海の妙見信仰が確立します。

というふうに、いろんなものが流入してハイブリッドなかたちになったものが星を信仰する星辰信仰の「妙見大菩薩信仰」です。

その妙見大菩薩の姿も、童子から武将の姿までいろいろあって、一定ではない。まだまだ謎の多い信仰です。

北辰一刀流と北辰信仰と坂本龍馬

の江戸時代後期に「北辰一刀流」という剣術の流派が成立します。

気仙沼の千葉周作という剣士が開祖です。大変に人気の流派で、幕末の江戸3大道場に数えられたほどです。

千葉家はもともと星辰信仰の家系であり、源平合戦の頃から星辰を信仰してきた武術家の家系だと言います。

「北辰一刀流」という流派名からも、そのことがよく表れています。

北辰一刀流兵法の巻物には、北極星と北斗七星に直接関係のある技や教えが数多く記されているそうです。僕は見たことがないので、よくは分かんないですが。

さて、幕末、この北辰一刀流を習い免許皆伝になった使い手が、坂本龍馬です。

最初にお話した夫婦池跡に建てられた妙見堂に坂本龍馬が参拝に来た、という話が、今、天満で妙見菩薩を祀っている日蓮宗の正善院の縁起にあります。

坂本龍馬と星辰信仰は陰謀論的にネットの片隅でときどき盛り上がるんですが、きっと、妙見信仰と北辰一刀流と坂本龍馬を結びつけての話なんでしょうね。

これは、「壬生義士伝」に出てくるシーンです。新撰組にも北辰一刀流の使い手は憧れの的だったことが、このマンガからも分かるかと思います。

剣術にまで星辰信仰が及んでいたわけですが、そんなことも含めて、深掘りしていくと、星辰信仰もいろいろと興味深いことがありそうです。