新刊のご紹介/関幸彦著『中世怨霊伝』

こんばんは、教育評論社 編集部です。

もう明後日から師走…..ラストスパートで今回は11月の新刊をご紹介します。

◾️ 新刊のお知らせ

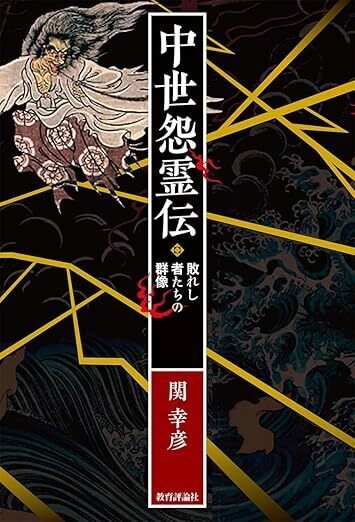

▼関幸彦著『中世怨霊伝』

勝者とは別に歴史に埋没した敗れし者に光をあてる初期中世の裏面。政争と怨霊、怨霊と内乱、修羅の群像をテーマに、敗れし者たちの足跡を追う。

▼試し読み

Ⅰ 政争と怨霊

ここでは十~十一世紀の時代枠で、王朝政治史を語りたい。〝王朝〟の語が最も似つかわしい時代だろう。藤原氏が摂政・関白を独占した、いわゆる摂関政治隆盛の時代だ。宮廷内に多くの才女が登場する、女房文学の時代でもある。多くの読者の平安時代のイメージは、この藤原氏の栄華に由来する。章名のもとで、貴族世界の裏面をかたりたい。中身の多くは多分に『大鏡』による。藤氏が王権の一部を摂関政治という形で請け負うこと、これが王朝政治の本質でもある。小見出しに付した「三平」(時平・仲平・忠平)なり、「三道」(道隆・道兼・道長)の表現は、その『大鏡』が語るものである。語感の親しみもあり、王朝時代の藤原氏をイメージできるキーワードということになる。

ここで指摘しようとするのは、その藤原氏の来歴だ。源氏でも平氏でもない、藤氏についての話である。むろん主題は敗れし者の怨念・怨霊である。そこには菅原道真が、あるいは源高明が、さらには藤原忠文、そして元方がいる。あるいは生霊として著名となった藤原朝成や顕光のことも触れることになる。王朝貴族の栄華は、他方ではこうした人々の宿怨と表裏の関係にあった。この点をふまえることで王朝の政治の流れはより豊かなものになるはずだ。貴族の世界に散りばめられた怨霊の風聞をさぐることで、平安時代の裏面史を耕したいと思う。

一 怨霊と王権

「三平」時代

――「太郎左大臣時平、二郎左大臣仲平、四郎太政大臣忠平、……この三人の大臣たちを、よのひと「三平」と申き。」

『大鏡』は基経以後の藤氏の血脈をこう語っている。「大宅世継」、この奇妙な名の翁が藤原氏のサクセス・ストーリーの語り手だ。〝大宅〟とは、公であり朝廷を意味する。〝世継〟とは、世の転変、移りかわり、という意にほかならない。道長時代の晩年に属する万寿二年(一〇二五)を〝今〟そして〝現在〟に設定し、道長にいたる藤原氏の流れを列伝風に語った作品、これが『大鏡』である。「世継物語」の別名も、作者の分身たる大宅世継を介して王朝史をひもとくとの設定に由来する。

(本文の13頁につづく)

▼著者紹介

関幸彦(せき・ゆきひこ)

歴史学者(日本中世史)。元日本大学文理学部教授。1952年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程単位修得。学習院大学助手、文部省初等中等教育局教科書調査官、鶴見大学文学部教授を経て、2008年日本大学文理学部史学部史学科教授に就任、2023年に退任。

著書に『英雄伝説の日本史』(講談社)、『武士の誕生』(講談社)、『百人一首の歴史学』(吉川弘文館)、『鎌倉とはなにか』(山川出版社)、『その後の東国武士団』(吉川弘文館)、『刀伊の入寇』(中公新書)、『戦前武士団研究史』『戦後武士団研究史』(教育評論社)、「武家か天皇か』(朝日新聞出版)など多数。

▼オンラインでご購入の方はこちらから!

11月も教育評論社編集部noteを読んでくださり、ありがとうございました。

来月も本の情報をお届けしますので、どうぞよろしくお願いします!