どう隠すか、なにで隠すか/山本陽子著『隠された顔』紹介記事②

こんばんは、教育評論社 編集部です。

先週配信して、たくさんの方に読んでいただいている山本陽子著『隠された顔:絵巻のなかの尊きものたちの描き方』。

今日は具体例をまじえながら本の紹介をしていきます!

前回の記事は下のリンクからお読みいただけます。

紹介記事①で顔の隠し方にもバリエーションがあることをお伝えしました。

今回はその違いを、実例を基に紹介していきます。

それではどうぞ!

◆◆◆◆◆◆テクニックその1:雲で隠す◆◆◆◆◆◆

もっと寄ってみましょう。

平行に描かれた雲で、顔が隠されています。

こんなに低い位置に雲がかかるのか…….という疑問は置いておいて(当時の画法もありますものね)、雲で隠すという点にもポイントがありそうです。

◆◆◆◆◆◆テクニックその2:木で隠す◆◆◆◆◆◆

寄ってみましょう。

こちらは右にも、左にも。

枝ぶりが絶妙で、技巧を感じさせますね。

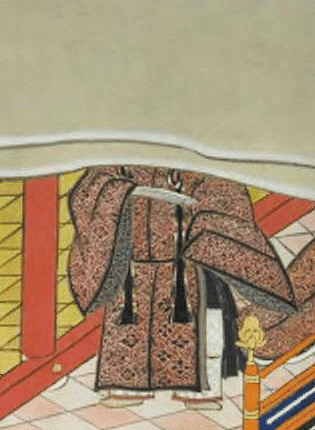

◆◆◆◆◆◆テクニックその3:軒で隠す◆◆◆◆◆◆

寄ってみましょう。

こちらはなんとも力技! 軒先で顔を隠しているんですね。

すごい労力が払われていますね……

こうした宮廷絵師の苦労について、本文から抜粋してみます。

しかしこれは労多くして報われることの少ない作業である。隆兼は手抜きをしない。奇跡の場面も日常も、束帯の貴族たちの集団も通りすがりや見物の庶民たちも、着衣の文様まで一つ一つ丁寧に描く(おそらく弟子も使っているのだろうが)。それゆえ多様な人々に紛れて春日神は見つけづらく、たとえ判別したとしても神の顔は巧みに隠されているので、見たという気になれない。その配慮は気付かれることが稀で、神を拝したとして満足されることも、感激されることもない。

隠す部分だけではなく、細部もぬかりなく描かれているんですね。

ぜひ、クローズアップする前の全体図を、もう一度眺めてみてください。

本日の記事はここまで、次回は紹介記事の最終回です。

書籍では今回上げた例以外にも、多様な図版を用いて説明しています。

ぜひ書店などで実際に見てください。

▼本の目次

第1章 貴族の顔はみんな同じ?

1 引目鉤鼻―源氏物語絵巻

2 似顔絵を描かれるのを嫌う貴族たち―最勝光院の障子絵

3 隆信の似顔絵―承安五節絵

第2章 天皇の顔を隠すか描くか

1 御簾で隠される天皇の顔―信貴山縁起絵巻

2 顔の見えない主人公―なよ竹物語絵巻

3 どんな場合に天皇の顔が描かれるのか―伴大納言絵巻

4 天皇の顔を隠すのはなぜか―絶世の美女の場合と比べて

第3章 見てはならない神の顔を描く

1 見えない神々を形にする―自然物から宮曼荼羅まで

2 神々の縁起絵巻を描く―北野天神縁起絵巻

3 どのように顔を隠すか―春日権現験記絵巻

4 仏の顔が描かれた縁起絵巻―霊験仏の縁起絵巻

5 誰が一番偉いのか―縁起絵巻で神の顔を隠すこと

コラム1 僧侶は例外―先徳図像

コラム2 天皇と似絵の一族―天子摂関御影

コラム3 美女と神も顔を描かない―佐竹本三十六歌仙絵巻

コラム4 ほかの宗教の顔を見せない神々―禁忌とシンボル

コラム5 もう一つの見えないもの―鬼・モノ・モノノケ

▼著者略歴

山本陽子(やまもと・ようこ)

早稲田大学大学院文学研究科(美術史)博士課程後期単位取得。博士(文学)。東邦音楽大学・早稲田大学・跡見学園女子大学・東京純心女子大学・多摩美術大学・一橋大学大学院・お茶の水女子大学・二松学舎大学非常勤講師を経て、明星大学教育学部教授。専門は日本中世絵画史。

主な著書に『増補改訂版 図像学入門―疑問符で読む日本美術』『物語る仏教絵画―童子・死・聖地』(勉誠社)、『絵巻の図像学―「絵そらごと」の表現と発想』(勉誠出版)、『はじめての日本美術史』(山川出版社)、『絵巻における神と天皇の表現 ―見えぬように描く』(中央公論美術出版)など。

▶本の購入はこちらから