大阪・千日前の怪談

江戸時代の千日前は刑場、墓地、火葬場

千日前という地名は、千日寺と呼ばれていた法善寺の前ということに由来する。法善寺では寛永年間より、千日におよぶ法華経の読経と講説(千日回向)を行っていたことから、千日寺と呼ばれようになったという。

千日寺は法善寺および竹林寺とされることが多いが、竹林寺を千日寺とするのは古地図古地誌解読上の誤解らしい(けふ : がふほん、佐古慶三 編著・昭和2-3)。

・千日前:五階の北に在り、此地は昔時千日(千日寺)の茶毘所ありし前面なり、故に千日前と云ふ、往時此辺りは墓原にて路側に刑場ありたり、観せ物等の興行地は演舞場の北なる溝の側に在りしを、明治の初に至りてここに移せり

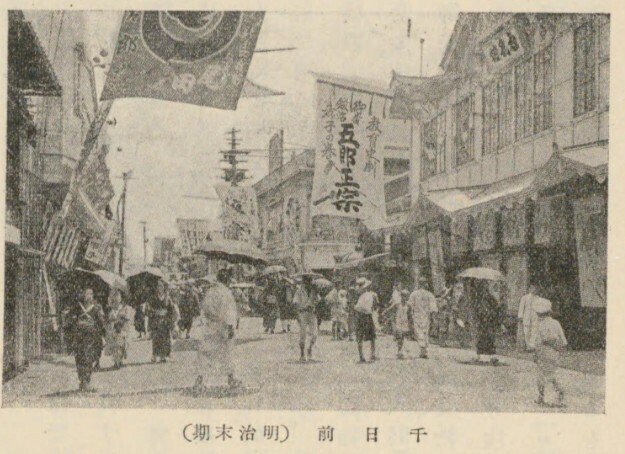

・明治の大阪で最大の盛り場であった千日前は、江戸時代までは刑場・墓地であったが、墓地の阿倍野移転によって有閑地となり、地域活性化のために大阪 市がここに見世物興行を誘致したことをきっかとして、盛り場として発展をはじめている。

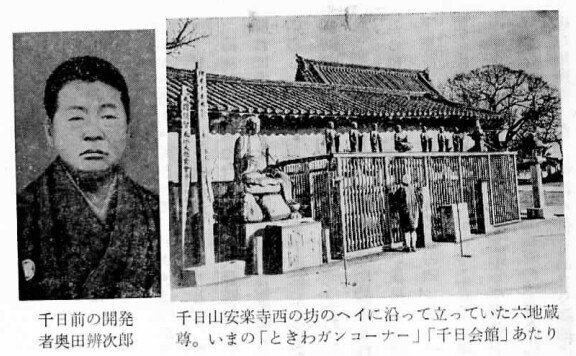

千日前は明治期になって火葬場、刑場、墓場は無くなるが、人々の脳裏に焼き付いた暗い千日前のイメージは中々拭えなかったという。開発を試みる者が少なかったが、物好きな奥田弁次郎と文(フミ)の夫婦が見世物小屋を建てたことで次第に盛り場となっていく。

当初は人が寄り付かなかったが見世物小屋の周囲に露店や夜店を出して景気づけをすると、次第に人が集まるようになった。

奥田弁次郎の軽業小屋では汚い肉襦袢を着たやせた少女が、竹の先で逆立ちをしたり、綱渡りを見せたのだという。芸が終わると軽業をしていた少女が「お菓子代にするので買ってください」と哀れじみた声で番付(チラシ・ポスターの類)を売りに来る。

千日前ではその他に、江州音頭、女相撲、生人形、藪抜け、化け物屋敷、海女の見世物などがあった。海女の水芸は赤い湯巻の女が水槽に潜って、客が投げた銭や鮒を掴んで見せるという物であったらしい。

こうした見世物や芝居の類は、昭和期になると映画に人気を奪われて衰退していく。

奥田弁次郎と横井勘市

大阪大学名誉教授・岡田光正著の随筆ではでは千日前の凄惨な歴史について語られている。江戸時代の焼き場であった千日前には大量の遺灰があったが、その処分を担い、横井座という大劇場を作ったのが横井勘市である。

千日前は道頓堀と難波に隣接する大阪の代表的な繁華街のひとつだが,江戸時代は町はずれで,刑場や墓地の並ぶ士地であった.ここには焼き場(火葬場)や刑場(仕置き場),首切り人の住居などがあり,行倒れや捨て子の絶えない場所であった. なかでも刑場は人目にさらされ,取り捨てられた死骸に野犬が群がって,その光景は凄愴をきわめたという.

今も残る竹林寺や法善寺は,死者を供養するための寺であった. 法善寺では千日念仏の回向が行なわれたので千日寺とよばれ,千日寺の前だから千日前といわれるようになった.

刑場は明治4年に廃止され,つづいて明治8年には,墓地も阿倍野に移転して跡地は民間に払い下げられることになったが,難題が残った.難題というのは2百数十年の間に積もった焼き場の灰の山をどうするかということである.幕末のころには年間,7千数百人が葬られていたというから,灰の量もハソパではない.

その上,墓地は少し掘ると骨がゴロゴロ出てくるので引き取り手がなかった.そこで灰の山には坪当たり金2朱という金を付けて希望者を募ったという.1朱銀は約16枚で1両に当たるとされていたようだから,坪当たり2朱というのは,かなりの単価といえるだろう.結局,塩田スガという質屋の女主人が払下げを受けたが,実際に灰山などを処分したのは横井勘市であった.

墓地と刑場の跡地は見世物興行の場所になり,横井座という大劇場も開業した.横井座は3階建て,建坪は530坪(1750m2)というだけで詳しい資料はないが,ここでいう建坪が今の建築面積にあたるとすれば床面積は3000m2以上になる.当時とすれば画期的た劇場だった.事業主は,墓地や灰山の処分を引き受けた横井勘市である.

だが,勘市は「横井座」竣工の日に,何らかのトラブルによって刺殺された. 墓地や灰山の処理の仕方が適切でなかったかもしれない.横井座は明治45年のミナミの大火で焼失,ほかの映画館や寄席なども焼けてしまった.以後,千日前は本格的な歓楽街として発展,南海電鉄ほかの出資により千日土地株式会社が設立され,楽天地という総合楽施設ができた.横井座の跡には大正3年,高さ36mでドーム状の展望塔などもできて人気を集めたという.

奥田弁次郎をたよって大阪に出てきたのが横井勘市。岐阜の出とされる横井は、大阪千日前で竹細工を売って一儲けをしようと企む(奇木の見世物も行ったという)。しかし、横井が成功のきっかけを掴んだのは千日前の遺灰の処理だったそうだ。

横井勘市の遺灰の処理方法

横井勘市は尾張の漁師の家に生まれ、明治初年に大阪へやってきました。彼は千日前で與行師の奥田弁次郎の家に身を寄せ、新しい生活を始めます。

その後、米国のグランド将軍が来日し、大阪を訪れるという話を聞いた勘市は、これを商売のチャンスと考えました。「日本の手芸品を将軍に見せると同時に、ひと儲けしよう」と計画を立て、北御堂(きたのみどう)の一部を借りて、竹細工を仕込んで展示する準備を進めました。歓迎の準備も整い、すべてが順調に思えたのですが、あいにく西南戦争が突発します。この影響で将軍は大阪を訪れず、東京からそのまま帰国してしまいました。

計画は大きく外れ、勘市は失敗しました。仕方なく、竹細工を夜店に並べ、「さあいくらでも!」と叩き売りをして生活をつないだといいます。

また別の話では、勘市は千日前の刑場が廃止された際、その土地の処分に関わったとも伝えられています。当時、人骨を焼いた灰山の扱いに困った役人たちは、一坪につき金二歩を添えて一般の人々に払い下げていました。勘市はその灰山全体を引き受けると、一坪一両二歩で人骨を他人に売り、地面は自分の所有にしてしまったとされています。

(松竹兄弟物語 村松梢風 著・1955)

明治43年大阪朝日新聞の千日怪談

明治期の新聞の連載に横井勘市が刺殺され、敵である八百駒一味に対して強く祟る怪談が紹介されている。

横井座主の横死と剣客鮨屋

明治29年3月9日、千日前の劇場「横井座」(現在の春日座)の持主である横井勘市が博徒に斬られて命を落としました。この「千日怪談」の幕開けは、この殺人事件から始まります。

その日は横井座の初舞台の3日目。道頓堀の劇場を凌ぐほど立派な新築劇場が評判を呼び、大盛況でした。夜9時少し前、勘市はふと家を出て、自ら建てた劇場の前に立ち、「よくぞここまで作り上げたものだ」と満足げに眺めます。道行く人々から「ご立派な劇場ですね」と声をかけられ、勘市は得意そうに「いや、皆さんのおかげです」と笑顔を見せていました。

横井座の前には「常磐鮨」という鮨屋がありました。主人の宮島秀蔵は旧尼崎藩の士族で、剣術の達人だと評判でした。その腕前を気に入った勘市は、店を貸し与えるだけでなく、劇場内の売店も任せるほど信頼を寄せていました。さらに、風呂に行くときも護衛として宮島を連れて行くほどで、「多少の博徒が来たって、宮島さえいれば大丈夫だ」と豪語していました。

ところが、この宮島に守られるはずの勘市は、常磐鮨の店頭に足を踏み入れた瞬間、劇場前の雑踏を割って現れた数人の博徒に襲われます。「勘市!」という呼び声とともに、紫電一閃。勘市は左肩から背中にかけて深手を負い、逃げ込もうとするも追い詰められ、さらに脇腹や後頭部を刺されました。重傷を負った勘市はその場で昏倒し、博徒たちは一目散に逃げ去りました。誰一人として止めを刺す者はいませんでした。

滑稽なのは、勘市が頼りにしていた剣術の達人・宮島が、この騒ぎに驚いてどこかに逃げてしまったことです。翌日、勘市は重傷の痛みに呻きながら、「宮島は俺を裏切った!あいつを叩き出せ!」と怒り心頭。剣客としての評判を失った宮島は、店も劇場内売店もすべて廃業することとなりました。この一件からも、勘市がいかに傲慢で執念深い性格であったかが伺えます。

勘市を襲ったのは、千日前付近を牛耳っていた八百駒(本名:古川駒吉)一派の博徒でした。事件の背景にはさまざまな因縁が絡んでいたのです。

金儲けと涙 因業の実例

横井勘市という男の話です。彼は34、5歳まで岐阜県安八郡下宮村で水呑百姓をしていました。明治10年ごろ、何かのきっかけで不思議な形をした木々をたくさん担いで大阪にやってきました。当時、興行界で活躍していた奥田弁治郎のもとに身を寄せた後、千日前の一角でその木々を展示する見世物を始めました。

勘市は一人で見世物の説明をし、声を張り上げて客を呼び込みました。その努力が実り、まずまずの利益を得ます。そして、難波村(当時)にあった月1円20銭の安い長屋を借り、質素な一人暮らしを始めました。

次に彼が始めたのは、「藪抜け」という怪談めいた遊び場でした。これが珍しさから客を集め、少しずつ資本を蓄えます。その後も次々と興行に手を出し、数年で自前の見世物小屋を持つようになります。さらに、寺の墓地跡の安い土地を購入し、そこに借家や芝居小屋を建てることで大きな利益を得ました。

こうして横井勘市の名前は「因業親爺」とあだ名されながらも興行界で広まり、資産は10数万円にまで膨れ上がりました。しかし、この財産を築くまでの道のりは厳しく、彼は「涙」を捨てる覚悟をしました。利益のためには手段を選ばず、一度権利を得ると、相手にどれだけ恨まれようとその権利を徹底して主張しました。その結果、千日前で勘市を恨む人は数十人にも上りましたが、彼は意に介さず、「いずれ千日前をすべて自分のものにしてみせる」と豪語しました。

勘市は法律の裏を巧みに利用して財を築きました。同じく財を成した猪飼野の木村権右衛門とは似ているようで、その方法は大きく異なります。しかし、勘市が非業の死を遂げたのは偶然ではないでしょう。

彼の因業ぶりを示す具体例があります。かつて千日前が道頓堀と一直線ではなく、途中が鍵のように曲がっていた頃のことです。そこには4、5人の商人が店を構えていました。しかし、勘市はその南側に「若栄座」という女芝居の小屋を持っており、道が曲がっているために客足が悪い状況でした。そこで、勘市はその土地を買い取り、すぐに店主たちに「1週間以内に立ち退け」と命じました。

店主たちは反発しましたが、勘市は「それならこうする」と、店の出入口ぎりぎりに溝を掘り、出入りできなくしてしまいました。さらに毎日容赦なく立ち退きを迫ります。結局、店主たちは泣く泣く店を古道具屋に売り払い、無職となってどこかへ去るしかありませんでした。

一種の税金 福円の寝返り

当時、金沢の芝居小屋(現在の常磐座)では、市川福円という千日前を代表する人気俳優が活躍していました。この福円を自分の芝居小屋に引き入れたいと考えた横井勘市は、日本橋四丁目の親分である古川駒吉(通称八百駒)に頼み込みました。八百駒もすぐに話を進め、「福円を呼んで相談してみよう。うまくいけば私の子分にして、あなたの芝居に出させてもいい」と快諾します。

しかし、この協力には条件がありました。勘市は八百駒に、自分の芝居小屋の客の入場数に応じて「一ぱい三枚」を渡す約束をしたのです。この「一ぱい」とは、通券50枚(客50人分)を指し、50人ごとに3人分の木戸銭(入場料)を八百駒に渡すというものです。具体的には、木戸銭が1人10銭の場合、50人の入場者で収入が5円になると、そのうちの30銭を八百駒に支払う形になります。これは、博徒が自分の縄張り内の興行主から徴収する一種の税金のようなものでした。

八百駒は早速福円を呼び寄せ、相談というよりは強引に子分の盃を受けさせました。福円も、当時の勢いある遊び人の一員になることを悪い話とは思わず、「よろしくお願いします」と頭を下げます。そして、八百駒は金沢の席に福円を自分の子分にしたことを通知し、「都合上、横井の芝居に出演させる」と一方的に通達しました。

金沢の芝居小屋は山田孝太郎が仕切っていましたが、このような強引な要求には応じません。そこで、千日前の氷屋で警察ともつながりのある伊藤音吉が仲裁に入り、昼は横井の芝居小屋、夜は金沢の芝居小屋に出演させるという案を提示しました。しかし、この妥協案では勘市の利益にならないため、結局交渉は決裂し、勘市は一旦引き下がることになります。

とはいえ、執念深い勘市が福円を諦めるはずもありません。しばらくして再び話が持ち上がり、今度は福円自身も乗り気になり、交渉はすぐにでもまとまりそうに見えました。しかし、山田孝太郎が福円の給金を増やすことで引き留めを図り、福円はあっさりと金沢側に寝返ります。この結果、せっかくまとまりかけた話は台無しになりました。

福円を逃したことで、勘市は怒りというよりも、八百駒に支払っていた「一ぱい三枚」の取り分を無駄にしたことが悔しくてなりません。「親分、どうしてくれるんだ!」と詰め寄ると、八百駒も「福円を連れてこい。あのガキ、叩きのめしてやる!」と激怒し、恐ろしい剣幕で対応しました。

馬鹿を見た勘市 ― 第一の悶着

福円は八百駒からの呼び出しを受け、行く前から恐怖で縮み上がっていました。「行けば命がない。運良く助かっても不具にされるだろう」と怯え、逃げ出そうとさえ考えましたが、実行に移すことはできませんでした。途方に暮れた福円は、以前仲裁役を務めてもらった氷屋の伊藤音吉に助けを求めます。音吉の仲裁によって、福円は平謝りを重ね、なんとか無事に事態を収めることができました。しかし、この一件で福円は気まずくなり、ついに旅に出てしまいました。

この結果、最も損をしたのは横井勘市でした。彼は「親分面して博徒なんかに馬鹿にされるのは我慢ならん」と激怒し、以降は約束していた「五十枚に三枚」の取り分を無視。八百駒には一銭も払わず、知らぬ顔を決め込みました。

それから約2か月後、八百駒の側から勘市に「芝居の興行一日の売上全額を差し出してほしい」と要求が届きます。これは約束不履行の埋め合わせを求めたものだったのか、それとも別の意図があったのかは定かではありません。しかし、勘市は鼻で笑うだけで取り合わず、手代の樋山松太郎(通称小芋の松)を使者として送り、「お申し出はお断りします」と返答しました。

この対応に激怒した八百駒は、「おのれ、どうなるか見ていろ!」と怒鳴り声をあげ、その場にいた乾児たちに松太郎を奥庭に連れ込み、半殺しにするまで痛めつけた後、門前に放り出しました。

翌日、松太郎は医師の診断書を添え、「殴打による負傷と脅迫による金品強奪」として告訴しました。これにより、八百駒と関係者数名は難波署に逮捕され、裁判の結果、それぞれ1年以下の懲役刑が言い渡されて投獄されました。この告訴の背後には、邪魔者を排除しようとする勘市の思惑があったと言われています。この事件は、勘市が殺される2年前の出来事でした。

勘市の請願巡査 ― 不思議な酒宴

八百駒らが逮捕されたのは明治27年4月のことで、刑期を終えて出所したのは翌28年2月のことでした。この服役中、八百駒は足を患い、出所時には跛(ちんば)となっていました。博徒にとって風采は重要な要素ですが、その威厳を損なった八百駒は憤りを隠せません。「これもすべて横井の仕業だ」と歯ぎしりし、乾児たちも腕に彫られた倶利伽羅紋々をさすりながら、「勘市、今に見ていろ」と息巻いていました。

その年、横井座の建設が始まり、翌29年2月に完成しました。建築費5万円をかけた壮大な劇場は、まだ発展途上だった千日前で一際目立つ存在となり、「横井は大した男だ」と評判になりました。

3月8日の開場初日には、片岡久我十郎や嵐珏太郎一座が出演し、演目には勘市の家紋「三鱗」にちなんだ時代劇が並びました。当日は、勘市の地元・岐阜や名古屋方面からも客が詰めかけ、約2000人が来場する盛況ぶりでした。勘市もその日ばかりは上機嫌で、満面の笑みを浮かべていました。

しかし、この開場前、ある人物が勘市にこう忠告しました。「八百駒と和解する絶好の機会だ。弁当200本でも振る舞い、見物に来てもらえば、八百駒の方から幟や幕を贈ってくるだろう。それが横井座の評判を高めることになる」と。しかし、勘市はこれを突っぱね、「私は博徒との縁を切った身だ。博徒と付き合って損をしない例などない。腕力で来るなら来ればいい、こちらには達人の宮島もいるし、自宅には請願巡査も配置するつもりだ」と返しました。結局、八百駒一派には一枚の招待状も送られず、彼らの中には初日の木戸口から追い出された者までいました。

その夜、八百駒の家では大勢が集まり、不思議な酒宴が開かれました。八百駒をはじめ、彼の顧問的存在である佐久間清久作造、北野浅吉、八尾芳太郎、丸岡音吉などがずらりと居並び、ついに八百駒が改まった口調で話を始めました。

八百駒の拷問と血塗れの勘市

八百駒は仲間たちを前に、「親分としての俺の顔はもう立たない。このままでは皆の立場も悪くなる。だから今日限りで盃を返す。これからはそれぞれ自由に生きてほしい」と言い渡しました。

これを受け、佐久間清が「親分、分かりました。盃は返していただきますが、俺たちはただでは済ませません。皆、親分の無念を晴らすために立ち上がろう!」と仲間を煽ります。酔いも手伝い、仲間たちは次々と賛同。「勘市をこのまま生かしておけるか!」と叫びながら、八百駒の家を後にしました。

その翌晩、勘市は襲撃を受けました。常磐鮨の前で北浅が肩口に一撃を加え、続いて樽音が脇腹を刺しました。他の仲間たちも次々と刃を振るい、勘市は倒れました。この襲撃に加わった者の中には、最後まで手を下さず逃げ出した者もいました。

数日後、襲撃の容疑者たちは次々と警察に逮捕されました。八百駒も主謀者として厳しく取り調べを受けます。彼は徹底して「知らない」と押し通しましたが、警察は容赦しません。拷問を繰り返し、さらに密室に監禁しました。

暗闇の中、八百駒は痛む足を抱えながら、耐えがたい孤独に襲われます。その時間は永遠にも思え、寂しさが彼の精神を蝕んでいきました。やがて気を失いそうになったとき、どこからか「八重駒」と呼ぶ声が聞こえてきます。はっと目を凝らすと、目の前には血塗れの勘市の顔が浮かび上がり、じっと彼を見つめていました。

勘市の怨みと因果の渦

八百駒は、暗闇の中で血塗れの勘市の首を幻視しました。その首は睨みつけるように浮かび上がり、次の瞬間には消え失せました。しかしその後も、夢の中やふとした瞬間に、血塗れの首が目の前に現れるのです。睨みつける恐ろしい表情や、地獄の苦しみを訴える哀れな目つき――それを見るたびに八百駒は全身が凍りつく思いがしました。「勘市、許してくれ」と思わず口をついて出た言葉に驚き、自分で気を取り直すこともありましたが、怨霊のような幻覚は彼を苦しめ続けました。

八百駒一派の裁判は長引きましたが、結局、八百駒や佐久間、北浅、樽音らは謀殺未遂罪で有罪となり、八百駒は重禁錮10年を言い渡されました。その後、控訴により刑が軽減され、殴打致死罪に切り替わりました。結果、八百駒を含む数名は2年前後の刑期で済み、裁判が終わると同時に刑期を終えて出所しました。しかし、八百駒の足はさらに悪化し、跛になってしまいました。その姿を見た人々は「勘市の怨みが祟った」と噂したのです。

一方、勘市の遺族にも悲劇が降りかかりました。「人を呪えば穴二つ」という言葉通り、勘市を巡る因果は彼の家族にも及びました。勘市の死後まもなく、遺族同士で訴訟沙汰となったのです。

勘市の家族構成は、本妻のふさ(39歳)、その娘のなみ(16歳)、そして妾の樋口こま(35歳)と彼女の子である勘次郎(9歳)でした。ふさは20年前に勘市と結婚し、長男の楠次郎と娘のなみをもうけました。しかし、勘市はふさに冷たく、ふさが実母の病気の看病に行きたいと訴えても許しませんでした。夫婦喧嘩の末、ふさはなみを連れて故郷へ帰りました。

その後、ふさが大阪に戻ると、勘市はすでに妾のこまと暮らしており、二人の間には勘次郎という子供がいました。ふさは自分の家なのか他人の家なのか分からないような状況に打ちひしがれ、楠次郎の死も勘市の仕打ちの結果ではないかと密かに無念の涙を流したのでした。

財産争いと横井座の焼失

勘市の本妻おふさと妾おこまが初めて顔を合わせた時から、二人は互いに激しく争い合うようになりました。夜ごとに罵り合い、まるで頭髪が蛇となって食い合うかのような激しい憎悪でした。しかし、長い間家を離れていたおふさには不利な立場があり、さらにおこまには息子の勘次郎がいました。そのため、勘市の庇護はおこまに向かい、次第におふさは家政婦のように扱われるようになりました。その影響は娘のおなみにまで及び、おふさはついに家を出ることを決意しました。おなみを親族に預け、自分は奉公のような形で他人の家に身を寄せました。

月日が流れ、勘市が人手にかかって命を落とすと、おふさはすぐに財産相続の計画を立て始めます。娘のおなみは正妻の子であり、横井家の財産はすべておなみに帰属するはずだと弁護士に助言されました。おふさは後見人としての役割を与えられる立場にあると知り、母娘で喜び勇んで横井家に乗り込みました。

おこまに対しては退去を命じ、「文句があるなら訴えればよい」と強気に出ました。しかしおこまは、勘市が最期の数ヶ月前に作成した遺言状を盾に反撃します。遺言には、財産の4割を勘次郎に、残りの6割をおこまとその親族に分与すると記されていました。このため、争いは法廷へ持ち込まれることになりました。

その後、おこま側は不動産の仮差押えを申請し、財産の譲渡を防ぎました。裁判は長引き、一審でおふさが勝てば二審でおこまが勝つといった具合に、どちらも譲りません。その間に訴訟費用や弁護士費用がかさみ、横井家の財産は削られていきました。

さらに、裁判の途中で横井座が火事で全焼。周辺の横井家の借家もすべて焼失し、財産の大部分が失われました。この結果、争いも意味を失い、残ったわずかな財産も訴訟費用に消えました。横井家の一族は四分五裂し、悲惨な結末を迎えることになったのです。

遺族の行方と佐久間清の狂死

横井座の火事と訴訟によって財産をすべて失った勘市の遺族は、本妻も妾も共に悲惨な境遇に追いやられました。妾のおこまは息子の勘次郎を連れて故郷の大和高田へ戻り、しばらく消息を絶ちました。しかしその後、大阪に戻り、土方の夫を持ちながら天満老松町の老松座でお茶子をしているとの噂です。息子の勘次郎も同座で下足番や道具方として働き、この頃は芝居の仕事で下関に行っているといいます。

一方、本妻ふさの娘、おなみは、横井家を離れて間もなく鹿児島に酌婦として売られ、現在は小倉付近にいるらしいとのことです。かつて栄華を極めた横井家の名も、今では千日前からすっかり忘れ去られてしまいました。

さて、話は八重駒一派の佐久間清に戻ります。この男は口達者で、八重駒一派の悪事の多くを仕切っていました。そのため一派の仲間には信頼されていましたが、世間からは忌み嫌われていました。勘市殺害で投獄された佐久間は、獄中で精神を病み、出所した時には以前の彼とは別人のようでした。

佐久間は時折発作的に精神錯乱を起こし、「勘市の亡霊」に苦しめられるようになります。「勘市、許してくれ!命を取るつもりか!」と叫び、匕首(あいくち)を抜いて振り回すこともしばしば。女房や友人すら見分けがつかなくなり、周囲の人間すべてが彼には血まみれの勘市に見えました。彼の発作は月に数度あり、近隣住民は恐れて戸を閉め、噂は千日通りから日本橋まで広まりました。

「いつか私も佐久間に殺されるでしょう」と嘆く女房の言葉に、周囲の人々も「いずれ勘市の怨念が佐久間を取り殺すのだ」と恐れながら憐れみました。

佐久間の病状は徐々に悪化し、やつれた体と狂乱の振る舞いが続きます。発作が起きるたびに「勘市、許してくれ!」と叫び、自分の喉を掻きむしることもありました。時には刃物や棒を振り回し、力尽きると倒れて意識を失うこともありました。そして、出所から1年も経たないうちに狂死を遂げます。

彼が息を引き取る際の苦しみは壮絶で、「勘市、許してくれ!」と叫び続けるその声は凄惨で、聞いていた人々の身の毛もよだつほどだったといいます。当時の状況を知る者は、今でもその恐ろしさを語り継いでいます。

八重駒の不幸と勘市の施餓鬼

佐久間清の狂死がきっかけで、一時忘れられていた横井家の噂が再び世間の好奇心を呼び起こしました。「勘市の怨み」「勘市の祟り」といった話が千日を中心に広まり、それに伴い八重駒一派にも次々と不思議な出来事が起こり始めました。

北野浅吉の悲劇

勘市殺害の際、真っ先に手を下したとされる北野浅吉は喧嘩っ早い性格で、妻にもひどく接していました。ある日、夫婦喧嘩が激化し、妻が反撃する中、北野が突然「痛い!」と叫び倒れ込みました。足から腰にかけて焼きごてを押し付けられたような激痛が走り、そのまま動けなくなったのです。妻は驚き、すぐに手当をしましたが、やっと回復したと思う間もなく、北野は別件で投獄されました。出所時には片足を引きずる跛(ちんば)となり、「これは勘市の怨みだ」と恐れ、周囲もその祟りを信じました。さらに、勘市の命日に体調を崩すことがたびたびあり、夢に勘市の亡霊が現れるといいます。現在は、坂町三十八番地で昔の勢いを失い、ひっそりと暮らしています。

八重駒の末路

親分の八重駒は悪事をやめず、賭場を巡り不正を働き続けました。しかし、堂島中町での詐欺行為が発覚し投獄。出所後は足腰が完全に動かなくなり、さらに両目が失明。盲目の身となりました。八重駒自身、失明の理由を語りませんが、世間ではこれも「勘市の祟り」だと噂されました。すべてを失った八重駒は子分たちにも見放され、現在は難波東関屋町の粗末な家で孤独な日々を送っています。

一党への連鎖する祟り

八重駒一派の他の者たちも、次々と不幸に見舞われました。

清水伊太郎は「もぐりの伊太郎」と呼ばれた策士でしたが、健忘症にかかり、声をかけても茫然とするばかり。今では決まった住処もなく、知り合いを頼りながら野良犬のような暮らしをしています。田中数之助も体に異変はないものの、落ちぶれた生活を余儀なくされ、日本橋五丁目でなんとかその日暮らしをしています。

一方、早く改心して正業に就いた者は比較的穏やかな生活を送っています。樽音は千日の毘沙門裏で樽商を営み、渋川浅次郎は東関屋町で土木の請負をしています。しかし、彼らも勘市の命日が来ると病気になり、夢に勘市が現れることがあります。そのため、時々施餓鬼を行い、勘市の冥福を祈って過去の罪を懺悔しています。「これも罪滅ぼしの一環です」と語り、勘市の怨みの恐ろしさを周囲に伝えています。

(「見世物興行年表」よりhttp://blog.livedoor.jp/misemono/archives/52280081.html)

千日前横井座怪談

千日前の遺灰の山の処理を引き受けた横井勘市であるが、博徒とのトラブルで刺殺されている。その経緯を語る怪談が伝わっている。

「花柳界おまじないと怪談」朝寝坊記者 著・昭和17より」

千日前横井座に関する怪談は、場所がらだけに非常な噂になった。これを最初から述べだすと大変長くなるので前々の事は省いて横井勘市が慘殺された一件から説明する。

千日前の横井座と言えば明治二十九年二月に落成した、その頃その地には全く比類の無い立派な劇場であった。初日は三月八日、俳優は片岡久我十郎、嵐玨太郎一座の緞帳(どんちょう)ではあるが、狂言の如きも座主横井勘市の定紋なる三鱗に因みて北條時政を主人公の狂言『日本賢女鑑』中狂言には『五染雁金桜』切は『源平盛衰記』で初日にはすでに割る、計りの大入り景気。

たまたま博徒である八百駒の子分たちが二三人つかつかと木戸口を潜った。「おい、貴様達はどこへ行く」とけんもほろろに追い出されたという一件が、湧いて起った。この八百駒と横井との間には随分念の入つた達引がわだかまっていたのだが、それは小芋の松の告訴一件から八百駒等は一ヶ年余り苦役の結果、足を患ってとうとう足を引きづるようになって、出牢して来たという恨みがある。

実に横井と八百駒とは犬猿もただならぬ間柄であったから木戸追い払い事件は意外に重大な問題を生み出すことなった。この夜、八百駒の家には恐ろしい連中の大会合が催された。八百駒の一の子分兼顧問役である佐久間清を始めとして、北淺、樽音など金箔付の連中が集った。

その話の要領は田舎者の勘市ごときに除け者と見くびられ、散々馬鹿にされた以上は、命を拾てても親分の敵を取り、八百駒一派の顔を立てねば承知できぬ云ふのであった。

たちまち一座の決心は極って、別盃やら祝盃やら、殺気満々たる宴を翌朝まで持ち越した。横井座の座主勘市が、芝居前の常盤鮨の店頭で斬られたのは、実にこの大会合の翌晩であった。

勘市の殺害

第一に勘市の肩口に斬り付けたのは北淺で、第二に脇腹を突き刺した刀の主は樽音であった。 もっとも八百駒はその主謀者として引致され、その他の下手人も二三日中にことごとく逮捕されてしまった。

一方、勘市は五六日その傷の治癒のために床に臥していたが、後に合併症を起こし、さしも剛風な男も「無念だ残念だ、ウヌ八百駒共』と虚空を睨んで息を引き取ったそうだ。

八百駒は警察にて、その頃公然と行われていた拷間にかけらるまで、嚴重な調査にあい、つに密室監禁というこの世からなる大地獄へ投げ込まれた。昼も夜も変わらぬ暗闇の部屋で、狭い板の間の上へ痛い足を折って座らせられる。

この暗黒界の十分間は世間の一日五日にもあたる程、これ位寂しいことはない。どこともなしに赤鬼青鬼が暗中に現れ出で、勘市の頭の上で金棒を投り回す。拷間にもビクともせぬ八百駒も頭をつかみ胸をかきむしって、身を悶えて、生命も今や絶へなんとする時、たちまち八百駒を呼ぶ底力のある凄い声。

ハッと思って暗中を透かして見ると、霧か煙か立ち上るその中に、ありありと見える横井勘市の血塗れになった片目の入道首。あっと思わず首をすくめた。世にも恐ろしい勘市の面影を幻に見初めたのはこの時で、その後のには昼と夜となく、夢うつつのようにその血塗れた入道首が目の前に現れる。

ある時は例の物凄い片眼をギラリと光らせて睨み付ける形相の恐ろしさ。またある時は己が恨みでお前の自由を縛ってやるのだと言わぬ計りの面容で、ニヤリと冷笑するときもある。

その度ごとに頭のてっぺんから足のつま先まで氷の刃で刺し貫かれるような心地がして、さしも負けん気が強い親分も「勘市ゆるしてくれ」と思わずうわごとをつくようになった。

裁判後の八百駒一味の末路(八百駒親分と佐久間)

この騒動の裁判は、首謀者である八百駒をはじめとして佐久間、北淺、樽音、その他は謀殺未遂犯というので、禁固10年の刑にしょされたが、いずれも不服と控訴した結果、西横堀の井上病院が勘市の死因を刺し傷のためではなく、別に病を発した結果と診断したのが有利な証拠となって、第二審では殴打致死罪として、わずか二年前後の刑に処されたのみであった。もっとも入監中の日数を通算されたので判決を受けると共に刑期が満了して放免された。

この時、八百駒の足は一層悪くなり、とうとう足が不自由になってしまった。世間ではまったく勘市の怨念でそうなったように噂をした。首謀者である八百駒はかくのごとく生まれもつかぬ状態になり果てた。八百駒の顧問役たる佐久間清はどうなったかと言うと、この男こそは生まれつきすこぶる口達者、三百代言 (さんびゃくだいげん).くらいはできるので、八百駒一派の執る悪辣手段の大概はこいつの胸から出る。

兄貴と仲間に立てられるだけ、それだけ世間から蛇蝎のように嫌われていたが、勘市殺しの入獄中にふと気が変になりなりかけて、出獄してきたころにはもう以前の佐久間ではなくなった。時々、不意に精神が狂い出して、目に見えぬある物に責めつけられる。目に見えぬ物とはすなわち横井勘市の恨みが亡霊である。

「やつ勘市また来たな。ゆるしてくれ、ゆるしてくれ。おお俺の命を取ると言うのか」。たちまちギラりと匕首を引っこ抜いて滅多無性に振り回すようになると、佐久間には女房も友達も見さかいがない。眼に入る者は誰も彼も一様に勘市に見える。血塗れになった尽きぬ怨みの形相恐ろしい勘市に見える。

このことは月に二三度はあるが、その度に近所では戸を閉めるほどの大騒ぎ。「勘市の怨みでいづれは私も佐久間の手にかかるのでしょう」と女房自身の口からも味気ない声を漏らす有様で、千日はもとより日本橋の四五丁目にかけて大評判。皆今更のように勘市の執念深いのに舌を巻き、「可哀想にとうとう取り殺されはるのや」などと来るべき佐久間の運命を憐れんでいた。

果たして佐久間の病気はだんだんとひどくなって、肉は落ちる眼はすわる。どっと床につくと熱の上がり下がりが激しく、その都度「勘市ゆるしてくれ、おれが悪かったゆるしてくれ、ああ喉が、喉が」と腸を絞るような悲鳴と共に我が手で喉を搔きむしるかと思うふと、がばっと跳ね起きて、例の匕首、こん棒、出刃包丁と手当たり次第に振り回し、果ては力尽きてよろよろと倒れると、しばらくの間昏睡状態に陥って、うんうんと呻き苦しむ。こんな有様で、出獄して一年も経たぬ内にとうとう狂い死んでしまった。

さてその時に息を引き取るときの苦しみ方は一通りではなく「勘市ゆるしてくれ」と叫ぶその声の物凄さは身の毛もよだつばかりであったと、当時の様子を知った人は、今に戦慄して物語る。

佐久間清の狂い死にでようやく忘れられていた横井の噂がまた一しきり世間の好奇心をよんで、勘市の怨み、祟りという評判が千日を中心にしきりに栄えた。その評判が高まれば高まるほど不思議とまた八百駒一派に色々と怪しいことが湧いて出る。

その他の子分の末路と盲目となった八百駒

勘市殺害の時にに第一に肩口に浴びせかけたという北淺こと北野淺吉は元来非常に喧嘩早い男で、したがって女房などは随分残酷に扱われた。ある時は夫婦喧嘩の結果が例によって掴み合い、博徒の妻だけあって、女の方も負けてはおらず、さあ己(おのれ)、殺せるものなら殺してみろ、何度も武者ぶり付く、しがみつく妻を足を上げて蹴ったかと思うと、北淺はあっと絶叫してぱたりと倒れる。その瞬間、足のつま先から太ももにかかけて焼け火箸を突っ込まれるような何とも言えない痛みが走ったかと思うと、足も腰も動かない。今までの夫婦喧嘩がどこへやら、女房は今まで武者ぶり付いていたその手で一生懸命に足をさする腰をなでるやら。医者にかかり薬湯に入れるなどをして丹精を凝らした介抱で、ようやくともかくも全快とまで漕ぎつける。

その時、北淺はまた殴打傷害罪を犯して獄へぶち込まれた。しかし、今度、出獄して来た時は、親分の八百駒に譲らぬ障害を持つようになっていた。「まったく勘市の怨みだ」と自身も恐れれ、見る人も「勘市の祟りだ」と身を震わした。

北淺はその後も勘市の年忌が回って来る毎にきちっと病気になる。病気になると必ず発熱す夢や現に勘市の幽霊が出て苦しまされるという。

今は坂町三十八番地に昔の勢いに似ずごく淋しく暮らして居る。ところが親分の八百駒はその後も相も変わらず悪事をやめず、足を引きずり 、賭場をまわったり、詐欺師擬いの不正をやったりして居たが、ある時堂島中町の豊川湯が破産に際し虚偽の債権を作っていた他の債権者の鼻を明かそうとしたことが露見してまた入監の身となった。 刑期を終えて出てきた時には、まったく足腰が立たぬようになり、両目も潰れて盲目となっていた。

どうして盲目になったのか、八百駒は更に仔細を語らない。けれども世間は「勘市の祟り』として一層恐怖した。ともあれ八百駒は改心しようがしまいが、もう博徒としての生命は尽きた。たちまち子分は四散して見返るものもなく生きながら浮世の外に葬られて今は難波東關屋町のとあるあばら屋に住み、甲斐なき日々を送っている。 勘市の祟りはそれだけにとどまらず、八百駒の関係者には片端しから祟りがある。

これも下手人の一人として数えられる清水伊太郎は、佐久間に劣らぬ口利きでもぐりの伊太郎と知られた男であったが、病気もあろうに健忘症にかかり、「おい伊太公どうした」と声をかけても「うう・・・」とぼんやり眼を動かすばかり。今は定まる宿もなく昔馴染みのそこここを廻っては野良犬のような命を繋いでいる。

また田中數之助は身体こそ無事だがおちぶれる様子、目もあてられず、日本橋五丁目でやっとその日暮らしをし、他も大方は死んだり行方不明になったりしてしまったが、そのうち早く改心して正業に就いたおかげか樽音は今も千日の毘沙門裏に樽商を営み渋川淺次郎は東関屋町に土木の請負をして二人ともまずは相応に生活しているがそれでも勘市の年忌年忌には相変わらず病気にかかり、例の夢に襲われることがままあるので、時々施餓鬼をして勘市の冥福を祈り、これも罪滅ぼしの一つですと、包まず過去の罪悪を懺悔し、勘市の怨みの怖ろしさなどを問う人毎に語っている。

デパート火災

千日前の大阪歌舞伎座からデパートへ

先の横井座が1912年のミナミの大火で焼失すると、南海鉄道などが出資した千日土地建物株式会社が「楽天地」を建設する。これは新世界・市岡パラダイスと並ぶ大阪の三大娯楽施設の一つであった。横井座があった場所にはドーム状の展望台が建設された。

1930年に楽天地は解体され、それを立て替えて作った千日前の大阪歌舞伎座が1932年に開業する。構造上の欠陥があったという。そのためかあまり利用されなくなり、歌舞伎は道頓堀に移って松竹座で行われるようになった。

千日前の大阪歌舞伎座の再利用については、最終的に劇場の広い観客席を改造し、7階建てのデパートに建て替えることになった。1階と2階および5階が「千日デパート」、3階と4階がニチイの衣料およびスーパーマーケット、6階が遊技場、7階がアルバイトサロン(キャバレー)という構成で、今で言う雑居ビルであった。

昭和47年の千日デパート火災

この千日デパートは、昭和47年(1972年)5月13日午後10時半頃に発生した火災によって、118人もの犠牲者を出す大惨事を引き起こす。この死亡者数は、日本国内で発生した単一建物の火災としては最大規模である。

出火元は3階で改装工事をしていた作業者の火の不始末とされるが、出火原因は不明とされる。

火は開放されていたエスカレーターの開口部や階段を通じて上下階に広がり、さらに空調ダクトやエレベーターシャフトを通じて煙が7階のキャバレーにまで達する。キャバレーには客や従業員など181人が居たが、火災の通報を受けられず、7階に取り残される。

7階には4ヶ所の階段があったが施錠されており、カーテンで隠されているなどで、階段を利用して避難できたのはわずか2人であった。一酸化炭素中毒や飛び降り等で、118人が死亡するという未曾有の惨事となった。

火災後の建物と千日前の変遷

火災後、裁判が終了した後に千日デパートは解体され、その後は大手量販店が入居して、新しい商業施設の建設がスタートする。しかし商業施設は撤退し、運営会社も業績不振で経営破綻寸前に陥いる。江戸時代から存在する法善寺と竹林寺はどちらも戦時中の空襲で焼失するが、竹林寺の本堂はビル群の中に収まっていたが、2008年の12月に天王寺区勝山に移転。法善寺は「水掛け不動」として水商売に携わる人々からの信仰を集めている。