座学「文献で志度街道にあたってみたら」

こんばんは。世間は新学期ですね。

どうも、道が大好き香川県在住のだるまです。

趣味で気になる道を調べる30代、道歴の短い若輩者です。

好きな言葉は「寄り道」。

現在、人知れずほそぼそと志度街道にとらわれています。みんなも気になって夜も眠れないと思いますが、私もです。

この調査は誰の得にもなっていないし、誰の損にもなっていないと思っています。(私が楽しんでいるだけ)

前回、高松城大手門の常盤橋(現在は高松三越南の高松丸亀町壱番街前ドーム広場)から街ブラしながら志度街道を探ってみました。

長々と書いた割に結論として「つづく…」だったので、尻切れトンボで終わったことにモヤモヤしておりました。たまたま休みだったもんで文献にでもあたってみようと一念発起(使い方合ってる?)して図書館に行くことにしたんです。

ところがまあ月曜日というのは大体公共施設は閉館なんですよ。

香川県内の図書館もほとんど閉館で困ったもんでした。

そんな中、唯一(?)開いている図書館があるじゃありませんか!!

それが香川図書館なんですね〜ここかなりアットホームでちょうど良い広さで平日に乗り込むの好きなんですよ。

というわけで本日は座学によって得た結論を忘れぬうちにまとめておこうと思います。かなりいい情報仕入れましたよ。(今回も長いです…特に引用が多いです。4,000字超えですので要注意⚠️)

中山城山『全讃史』でわかったこと

讃岐の歴史を知るときに避けては通れない『全讃史』。

江戸後期に活躍した儒学者、中山城山先生が60歳(!?)から讃岐全土を歩いてまとめた書物で江戸時代の段階での讃岐様子がよーくわかるんです。

そこにこう書かれてありました。

東上道(方言に南を謂て上と曰ふ)

東濱 池戸 石田 西村 引田

東下道(方言に北を謂て下と曰ふ)

東濱 志度 鴨部 西村 引田

東上道(ひがしかみみち)というのは「長尾街道」のことで、東浜→池戸(いけのべ)→石田→西村→引田を通りますよってこと。

東下道(ひがししもみち)というのは「志度街道」のことで、東浜→志度→鴨部(かべ)→西村→引田を通りますよってこと。

どちらも響きが「速水もこみち(はやみもこみち)」みたいですね。

私が疑問なのは志度街道における「東浜→志度」の詳細ルート。つまりここでも詳細は省略されていて、どのあたりを通っていたのかは謎なのです。

そこで、本日は志度街道を含めて街道にまつわることと、「東浜」に関することについて焦点を絞って調べてみようと思います!!!

『長尾町史』でわかったこと

長尾街道を含めて見ていくときっと五街道の記述が出てくるだろうと踏んで、長尾(さぬき市長尾)の歴史をざっくり見てみようと思いました。すると…

天正16年生駒親正の高松築城によって、高松を中心に放射状に街道がつくられ、松平藩時代になって次第に整備された。すなわち志度街道、仏生山街道、丸亀街道、琴平街道などがこれで往還(おうかん)とか大道などとよばれていた。

来ました来ました。ざっくり記述。とりあえず確認できたことは、志度街道は松平藩政になってから整備された道だってこと。つまりそれまでは長尾街道のように東西を往来するルートとして確立していなかったわけですね。

長尾街道は旧県道高松長尾線に当たるもので、志度街道が下道(しもみち)とか浜街道とかよばれたのに対し、これは上道(かみみち)とか上大道などとよばれていた。

やっぱり志度街道という呼称はかなり最近になってからのものらしい。江戸時代に街道として整備された段階では「下道」「浜街道」という呼称が使われていたようですね。

『香川県の地名』でわかったこと

次は『日本歴史地名体系第38巻 香川県の地名』(平凡社、1989年)で辞書的に調べてみましたよ。するとかなーり有力情報をゲットだぜ!!

ちなみにこの文献では香川県民の県民性について、こういうディスり方してました。「いささかも」ってなんか悪意感じる。いやまあ確かに冒険心はあるかと聞かれたら…ねえ。

県民性

進取の気性に乏しく、冒険心などはいささかもうかがえない。

気を取り直して、

阿波境から西の伊予境に至る讃岐内陸部を横断する中筋大道(旧南海道と比定)

志度へ向かった道はさらに東へ行き、津田を経て町田で中筋大道へとつながる。

志度街道は、旧南海道と思われる「中筋大道」に「町田」でつながる!

となると、志度街道なるものは「国道11号」ということになる。

「志度街道」の記述から見えたこと

志度街道

高松城南大手の常盤橋を起点に片原町・通町・塩屋町を抜け、今橋を渡って東へ海岸沿いに東浜村松島・木太村・古高松村を経て寒川郡志度に至る。

やっぱりここまでは仮説と相違なくて問題なさそう。

寛永14年(1637)、西島八兵衛の春日・福岡・木太の築堤によって「下往還の大路もこの時に始まる」とある。「讃州府志」

この記述がわからなかった。我らが西嶋八兵衛先生のご尽力によって福岡町〜木太町にかけて堤防が築かれたのは知っている。水田や塩田を作ったとか。でもそれと志度街道と何が関係あるの?

この謎が後で解けて次につながるヒントが見えてくるとはこの時の私は気づかなかったんです…

「東浜村」の記述から見えたこと

ここからがクライマックス。(閉館時間も近くなってた)

東浜村

高松城下の東端を流れる杣場川の東側に位置し、北は瀬戸内海に臨む。

概ねの「東浜村」の位置を確認。そして、長尾街道も志度街道も「東濱」を通っていることを思い出す!(全讃史より)

次の記述が私を驚愕させました…コナンくんなら「謎は全て解けた」とか「真実はいつも一つ」とか名言を言い放ってオッチャンを麻酔で眠らせるところですが、私は図書館で一人震えてました。

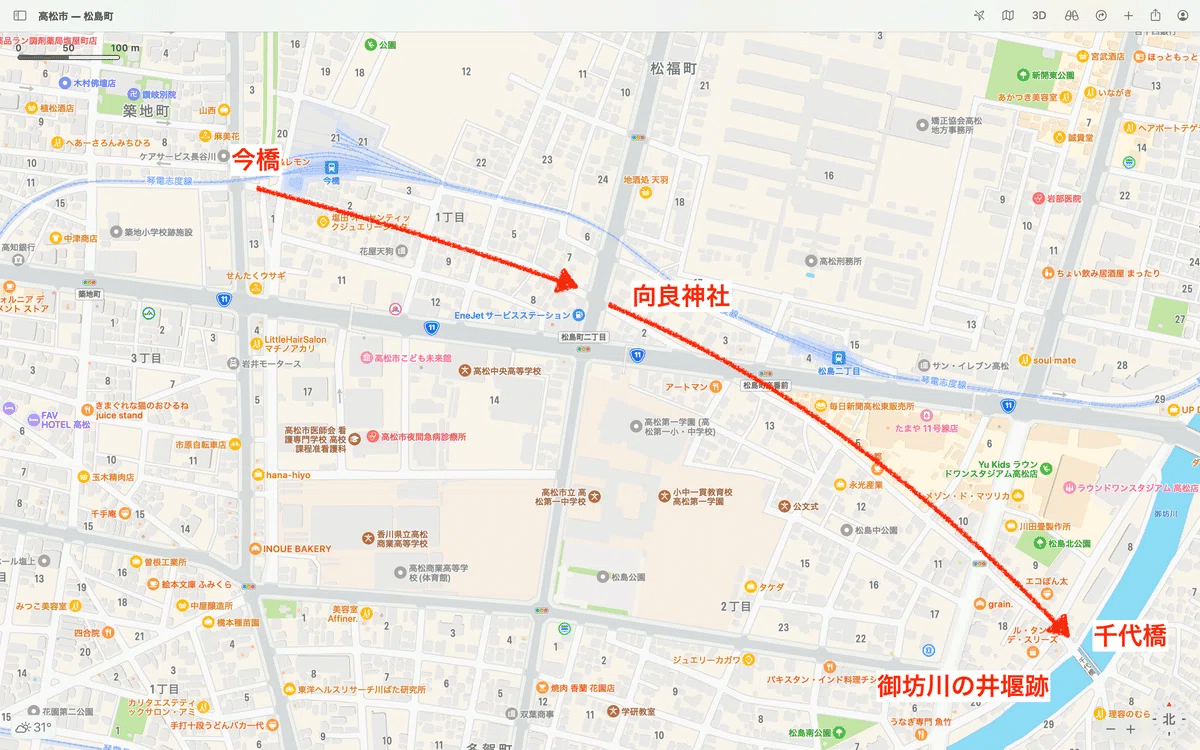

寛永年間、香東川の東分流を堰き止めたことで、福岡村・木太村の新田開発が進んだ。御坊川の堤防強化のために杣場川の今橋から御坊川の千代橋にかけて松が植樹された。

はいはいコレね!松島の名前の由来ね!もうすでに前回現地に足を運んで勉強させていただきましたよ!

ここからです…驚きポイントは。

その松並木に沿って東西に志度街道が通り、沿道には商家や宿屋が軒を並べて賑やかであったという。(讃岐国名勝図会)

おっと!!!!!!!!!!!

「その松並木に沿って」「志度街道が通り」とは!?

杣場川の今橋から御坊川の千代橋にかけて松が植樹されて、その松並木に沿って東西に志度街道が通っていた、ってことですよね!?

ってことはやっぱりこの通りこそが志度街道では!?

いや、冷静になろう。「沿って」ということはこの通り(今橋〜千代橋)に沿うような形で志度街道が(別に)存在した、とも読み取れるわけですよ。危ない危ない。毛利小五郎のように無実の人を犯人扱いするところでした。

案の定もうちょっと読んでみると、

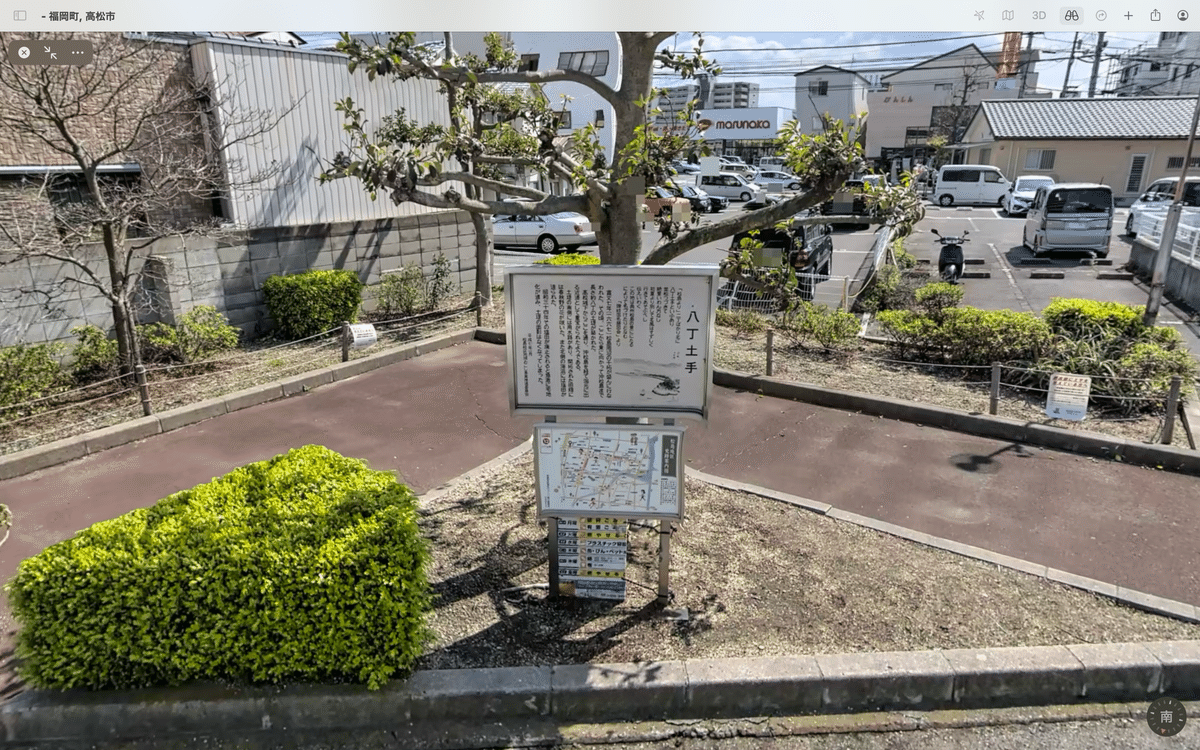

同地(松島のこと)から北へ800m離れたところに八丁土堤(手)がある。松島の沖合から西潟元まで堤防が築かれ新田が開発されており、八丁土堤(手)はこの時にできたものと見られる(寛文7年(1667))

何やら怪しい八丁土堤(手)。

さっきも出たよね、西嶋八兵衛の堤防の話。

堤防ができて下往還(志度街道)が始まった〜っていう記述。

寛永14年(1637)、西島八兵衛の春日・福岡・木太の築堤によって「下往還の大路もこの時に始まる」とある。「讃州府志」

ん〜堤防がまだすっきりしないなあ、と思いながらパラパラ別のページを見てたんです。するとですね…

「福岡村」の記述から見えたこと

福岡村

寛永国絵図に村名がみえるが当村沖には深い入江が描かれる。

寛永年間、生駒高俊は西島八兵衛に命じ、当村(福岡村)から山田郡木太・春日を経て新川に至る堤防を築いて入海の干拓を行った。

慶安2年(1649)高松藩主松平頼重は堤を改修して大路(志度街道)とした。

干拓を行うために西嶋八兵衛が堤防を築いたんです。

その堤防を回収して志度街道にしたんです。

閉館30分前の出来事。ここで全俺が泣きました。ヒントが見つかったんですうううう…。

八丁土手(場所は推定)沿いを東へ向かって進み、「丹波の渡し」で詰田川・御坊川を渡って行くと現在の国道11号線に乗れそう!見えてきた。

でも松島の松並木を歩いていく経路とは少しずれちゃうから、ちょっと強引な予想がこちら。

今橋を渡る、という指定があるのでこうなりますけど、新橋を渡ってもいいならもっと八丁土手に近いところも考えられるわけです。とにかく「丹波の渡し」まで向かうルートですね!個人的にはことでん琴平線沿線が怪しい…線路脇の道路が怪しい。

閉館とともに

今回はここまで。まだ細かい部分はわかりませんが次の課題が見えました。

土手(堤防)を探す!

「讃岐国名勝図会」を参照する!

この2点が次のステップです!特に「讃岐国名勝図会」は至る所で参照されていたので見る価値ありそう。頑張るぞ〜

それと、やはり調べていく中でわかってきましたが、志度街道は明治以降にかなり整備・拡張したおかげで、古い街道が目立たなくなっているらしいです。(概ね国道11号線なのですが)

とりあえず図書館でチマチマ調べて推定していく作業も楽しかったです!午前10時から午後5時まで(お昼はぼっこ屋でうどん❤️)篭ってパラパラ見てると志度街道以外の情報も豊富に載っていて、飽きませんね〜

『香川県の地名』の中で出会った情報をおまけで載せておきますね!

三十郎土堤(手)に沿って南西に伸びる支流から御坊川までの地域を花畠といい生駒氏の別荘があり…

こういうものも参考にしていますので、よかったら眺めてみてくださいね⭐️

志度街道に関するヒント、今後もお待ちしてまーす

香川県立図書館(徳川時代末期 香川の地図)

そういえば、『日本全国地名辞典』(ダメダ、名前うろ覚え)を開いたら一発で「志度街道」が開けました。これは運命でしょ…