アメリカ英語のスペリング【日曜英語史クイズ14】

クイズ

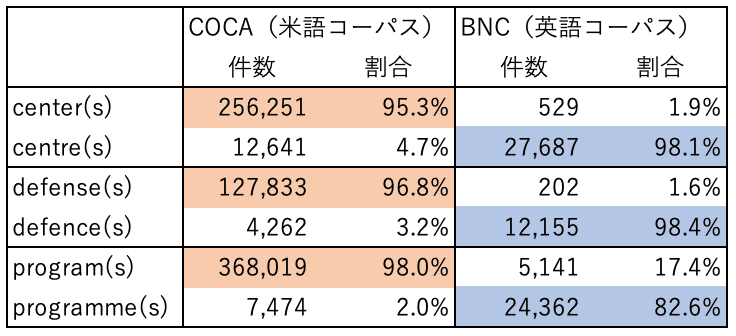

アメリカ英語の単語には、イギリス英語とスペリングが異なるものがあります。米 center(英 centre、以下同様)、defense (defence)、program(programme)などです。

これにはアメリカ人ノア・ウェブスター(1758-1843)の大きな貢献がありました。彼は自身編纂による辞書 "An American Dictionary of the English Language" でアメリカ式スペリングを提示しました。

さて1〜4の中に正しいものが一つあるのですが、それはどれでしょうか?

center はウェブスターではない

defense はウェブスターではない

program はウェブスターではない

1〜3いずれもウェブスターが提案した

X での回答

クイズの答え

正答は3【program はウェブスターが提唱したアメリカ式スペリングではない】、正解率30%でした!

初めて見たのは英和辞典の見出しだったでしょうか、それともどこかのテキストの注釈だったでしょうか。10代の頃に "colo(u)r" などと表記されているいるのを見て、奇妙な突起のような異物感を感じた記憶があります。これが綴り字の英米差であると後に知っても、異物感は変わりませんでした。

今回はアメリカ式スペリングという「異物」に迫ります。

ジョンソン vs ウェブスター

ノア・ウェブスターは綴り字改革に熱意を持ち、その主張を自ら編纂した辞書や綴り字教本に示しました。その一部は広く受け入れられ、イギリス英語とは異なるスペリングがアメリカで確立しました。

1. centre → center

単語語尾-re を-er に変えるよう、ウェブスターは主張しました。

そもそも英語に入ったフランス語の語尾-re は、18世紀までに英語式-er に改められたものがありました。tigre > tiger などがそうです。ところが center など、依然フランス語式が保存されたままの語もありました。そのフランス語式の綴り字を、ウェブスターに先立ってイギリス人サミュエル・ジョンソンが、1755年に出版した辞書"A Dictionary of the English Language"で採用しました。なぜそのような選択をしたのでしょうか。

一般に、発音は時とともに変化して、綴り字から乖離していきます。そうなると綴り字のほうを改めたいという動機が芽生えます。変化した発音に合うように文字のほうを変更しよう、と。

ジョンソンにはそのような動機はありませんでした。むしろ逆に、慣用的に用いられている綴り字のほうに発音を合わせればよい、という考えです。慣用的に用いられている綴り字の範囲は、彼にとっては「現在」にとどまることなく、「過去」にさえさかのぼるものでした。

In this part of the work.. I have endeavored to proceed with a scholar's reverence for antiquity, and a grammarian's regard to the genius of our tongue. I have attempted few alterations, and among those few, perhaps the greater part is from the modern to the ancient practice;

仕事のこの部分(スペリングの決定)においては.. 私は、学者として古典に対する敬意と、文法家として我々の言語の特性に対する配慮をもって進めようと努めてきた。私は綴り字を改めることをほぼしていないし、わずかに改めた語があるとはいえ、おそらくその大部分は現代から過去の慣用に戻してある。(筆者訳)

しかし、後発のウェブスターは異なる考えでした。フランス語式綴り字を維持することは、英語式の綴り字に統一する利便性 conveniece of uniformtiy を損なうものだと主張し、残存するフランス語式 centre を、tiger などと調和するように、英語式 center に変えて自分の辞書に載せたのです。

2. defence → defense

語尾-ce を-se に変えるよう、ウェブスターは主張しました。

理由はこうです。語尾-se のほうが派生語 defensive などと統一性を保てる(おそらくこの時点で既に形容詞は defensive が標準だったのでしょう)、とまたしても統一性 uniformity 重視の姿勢です。

道草になりますが、興味深いのは次の主張です。そもそも英語も以前はラテン語にならって s だった。それが c に綴り変えられたのは、印刷業者が long s を避けようとしてのことだったわけだが、もはやそのような事情は存在しないではないか、ついては s に戻そう、と言うのです。

印刷事情で s を避けた?そんなことがあったのでしょうか?

long s の例を示します。

確かに f かと見紛いますね。ただし s を嫌がって c に綴り変えられた語があった、というのは初耳です。実際にそのような事例があったのでしょうか?

なお、ここまで紹介したウェブスターの主張については An American dictionary of the English language Vol.I Introduction (1828) Introdution で確認できます。時にジョンソンの名を挙げて、綴り字の選定を mischievous 「有害だ」とまで罵っています。

このように、ウェブスターは統一性を重視した綴り字改革を提唱しました。

では先行のジョンソンが選択した古典重視の綴り字は、統一性を損ない、かつ発音とも乖離した実利性のないものだったのでしょうか。

ウェブスター流にも合理的な利点がある、いう主張があります。 例えば、-er (-or) ではなく centre (favour) というイギリス式のほうが、driver や author のような動作主名詞の語尾-er あるいは-or との区別が可能になるというのです(サイモン・ホロビン著 堀田隆一訳『スペリングの英語史』(2017) 7)。

また、何はともあれジョンソンの辞書はよく売れました(1810年まで10版を重ねる)。辞書がよく売れたということは、その綴り字を間接的に選択、支持した人民の意思の表れともとれます。その結果、ジョンソンの辞書によって英語の綴り字の固定化・永続化、つまり標準化が推進されました(渡部昇一『英文法を知っていますか』(2003)第八章三)。

ジョンソンは、いわば「異物」が生じる前の地を固めたのです。

一方、アメリカではジョンソンとは異なる綴り字を選択したウェブスターの辞書がよく売れ、「一家に一冊」とまで言われました。こちらも人民の選択、支持の意思の反映ととるのであれば、それは一体どのような意思なのでしょうか?

As soon as people come into regular contact with each other, the language they use is likely to develop features which reflect the bonds that exist between them, and which distintuish them from other social groups. When they need to write to each other or to outsiders, they may make use of special notepaper .. or a distincti typography.

人々が定期的に交際するようになるとすぐ、その人たちの言葉は内部の絆を反映し、外部の社会集団と区別できる特徴を示すようになる。文字を書く必要がある場合には、内部の人にあてるのと外部の人にあてるのとでは異なる便箋や印刷書式を使うかもしれない。(筆者訳)

アメリカン人は内部の絆、つまり自分たちはイギリス人ではなくアメリカ人であるという意識によって、外部の社会集団、つまりイギリスで用いられているのとは異なるアメリカ式の綴り字を選択したということになります。アメリカ式の綴り字を選択することは所属意識の顕現であったのです。

これが「異物」の正体です。

ウェブスターの錯覚

アメリカ式綴り字の定着にノア・ウェブスターによる綴り字改革が大きな貢献をした、これは歴史的事実に違いありません。

しかしだからといって、次のようにまで考えることは錯覚です。

A「アメリカ式綴り字はすべてウェブスターによるものである」

B「ウェブスターの綴り字はすべてウケた」

今回 programme → program の英米差について調査することにより、上記 A と B のいずれもが錯覚であることを明らかにします。

まず、彼の辞書 An American dictionary of the English language (1828) Vol.II では、立項されている綴り字は program でも programme でもなく、programma です。

どういうことでしょうか。

初めに 1633年、後期ラテン語 programma からスコットランド語(12世紀頃に英語から分岐して独自の発達を遂げた言語、ないしは英語方言)にprogram という語形で借入され、「公示」「序文」の語義で用いられました(1823年に廃義)。

この語義「公示」「序文」を、ウェブスターはラテン語式綴り字を見出しにして、辞書に掲載しています。

1799年以降、改めてフランス語 programme が「学習の計画を事前に知らせるもの」の語義で英語に再借入されます。以降、イギリスではフランス語式綴り字 programme が標準的な綴り字となりました。語義も「学習計画」から「番組」に変化していきます。

コーパスでは、アメリカでも1820年以降にフランス語式綴り字 programme が広まっていく様子が観察できます。そして同時期、ウェブスター流の綴り字 programma が普及している形跡はありません。

もっとも、programma は綴り字改革の有力語という扱いではありませんので、他の例も追加しましょう。同辞書内で group「集団」を groop に変えるという積極的改革案を打ち出しています。もちろん groop は普及しませんでした。錯覚 B「ウェブスターの綴り字はすべてウケた」の反例はあるのです。

さらに上記コーパスは、アメリカで20世紀に入ってようやくフランス式綴り字 programme が廃れて、現在の綴り字 program に入れ替わっていく様子を示してます。この時期であれば、ウェブスターの影響力とは言えないでしょう。

それもそのはず、これは1906年に設立された団体「簡略スペリング委員会」 Simplified Spelling Board の活動による成果によるもので、綴り字交替はウェブスターよるものではありません。錯覚 A「アメリカ式綴り字はすべてウェブスターによるものである」の反例です。

新しい program については、1633年以降スコットランド語で使われたものが同一の綴り字であったことを思い出してください。遠い水脈が時空を超えて20世紀のアメリカ大陸の地表を破ったようにも思えます。

なお、現在はコンピュータに関係する語義であれば英米差なく program が用いられています。

異綴りの水脈

ウェブスターが成し遂げた綴り字改革は、おそらく他に比肩するもののない大きな業績でしょう。その大きさを、私たちはスペリングの英米差という現象を通して知ることができます。

そのため、綴り字の英米差を認めると、ウェブスターによるものと錯覚してしまいがちです。しかし「ウェブスターが多くの綴り字の英米差を生んだ」が事実であるからといって、「すべての綴り字の英米差をウェブスターが生んだ」わけではありません。綴り字の英米差とウェブスターは、ぴったり重なる同一形ではないのです。ウェブスターが関わらない異綴りもあるのです。

また、ウェブスターの異綴りといっても英語の正書法の体系内での現象です。ウェブスターが生んだとされる綴り字であっても、同一の綴り字が時を異にすれば別の意味合いを持って用いられていた事例があるだろうことは、容易に想像がつきます。例えば、綴り字の英米差の代表でもある "colo(u)r" については、一皮むけば、ジョンソン vs ウェブスターの対立に至るはるか以前、700年来異綴りが使い込まれてきた様子が実証されています。

ウェブスターの錯覚の向こうに、遠い水脈を秘める異綴りがあるかもしれません。

参考:若田部博哉『英語史ⅢB』(1985) pp.152-155, 160