展覧会レビュー:小林清親展【増補】-サプリメント-

──酎愛零が展覧会「小林清親展【増補】-サプリメント-」を鑑賞してレビューする話──

燃えあがれ、取材魂。

どうも、冬はほかほかのグリーンピースをバターしょうゆで大量に食べている私です。

以前の記事でもお伝えした通り、この冬春に行きたい展覧会のひとつに行ってきました!

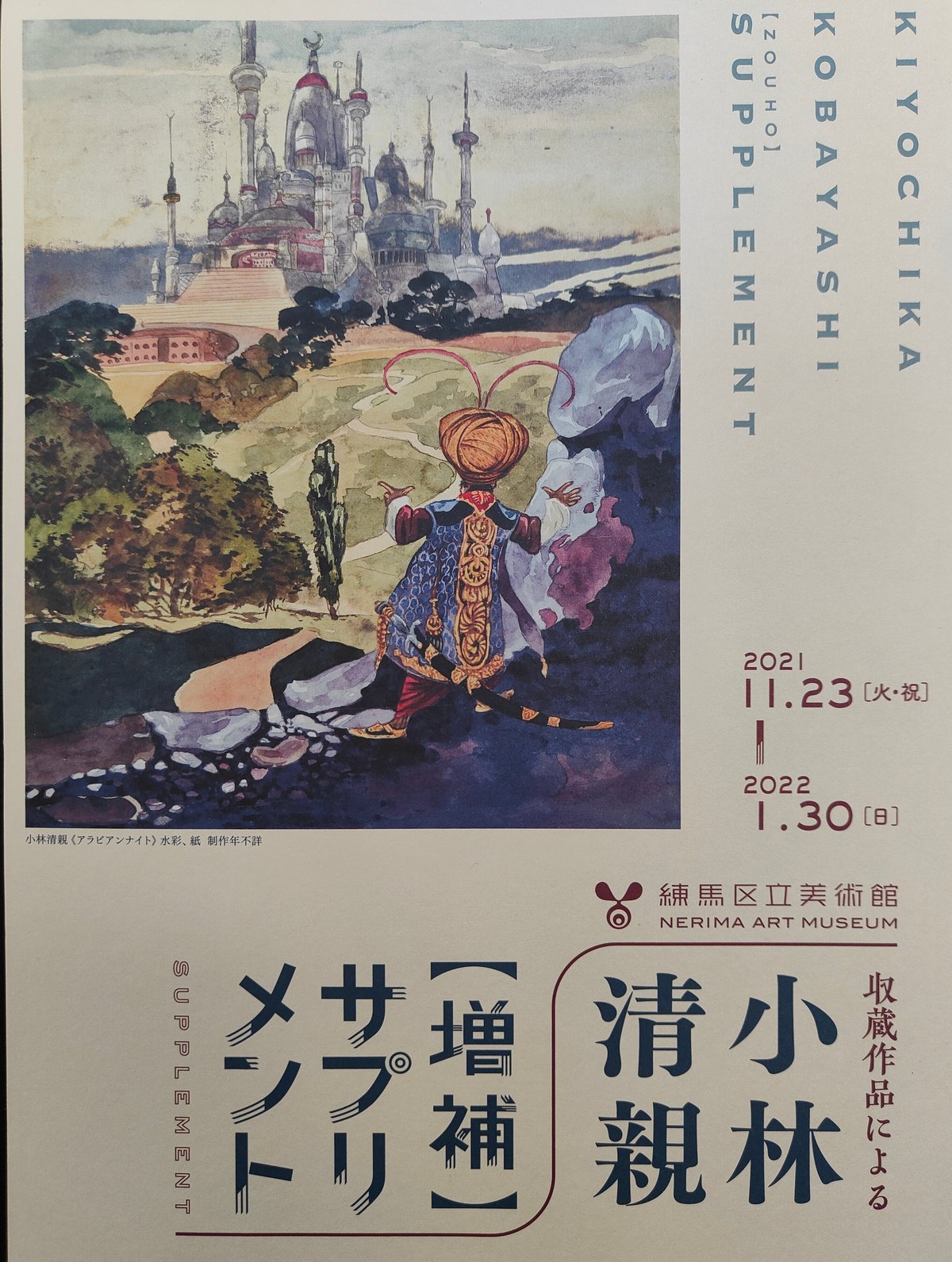

今回は、東京都練馬区、練馬区立美術館で1月30日まで開催されていた「小林清親展【増補】-サプリメント-」です!

練馬区立美術館は、練馬区にゆかりのある作家の作品をはじめとして、近現代の日本の洋画、前衛芸術などの作品を収蔵しています。1階には図書館があり、子供連れからお年寄りまで幅広い年齢層が訪れ、区立美術館の中でもセンスの良いところだと思います。

このアラビヤンな画面は一体……?

今回もおなかがすいているような気がしますけど、時間が微妙なのでここはおなかの訴えを無視して強行します。ガマン!(・∀・)

練馬区立美術館の正面入口は2階にあります(1階にエレベーター有り)。階段を上っていきましょう。

なるほどよく考えられた見せ方ですね。

今展覧会は無料!おさいふにやさしい!

さて、さっそく展示室に入っていきましょう。

天井が高く、広い特別展示室に入ると、まず目に飛び込むのは清親の自画像、それも晩年のもの。

(展覧会パンフレットより撮影)

展示してある箇所が箇所なので『よォ、いらっしゃい』と言っているように見えます笑笑

清親は右利きだったそうなので、おそらく鏡を見ながら書いたと考えられています。

(Wikipediaより引用)

若い頃はこんなお顔。ホクロの位置が逆なので、

自画像は左右反転していることがわかりますね。

小林清親は、幕末・明治期の浮世絵師であり版画家。展覧会レビュー:川瀬巴水 旅と郷愁の風景でご紹介した川瀬巴水の36歳上の人です。明治に入って衰退しはじめた浮世絵版画の世界に明暗や濃淡を強調した「光線画」と呼ばれる技法を持ち込んで一世を風靡し、江戸から東京に移り変わる時代の流れを風景画として克明に記録し続けた人物として知られています。後に石版画、銅版画の新聞挿絵、風刺画などでも頭角をあらわすこととなります。

なお、彼は身長6尺(180cm)を超える大男だったそう!自画伝の中でも、袴からスネが半分以上突き出した姿で描かれています。

(展覧会パンフレットより撮影)

小林清親といえば、この手の作品を思い起こす方が多いのではないでしょうか。そう、いわゆる光線画と呼ばれているものです。

それまでの浮世絵にはほとんど見られなかった、光の反射や、輪郭線に頼らない、「木版画で描いた洋画」とも称されるこの作風は、後の世に大きな影響を及ぼしています。

(展覧会パンフレットより撮影)

写生帖のスケッチとその完成品を並べて観られるのはなかなかありません。

これは素描好きにはたまらない!

今回の展覧会では、作品の下書きとも言える貴重な写生帖も展示されていました。私だけかもしれませんけど、何かをつくる人の、その作業工程を見られるって、とても得難い経験でたまらない満足感を得られるんですよね。最初はどんなことを考えていて、それがどのように変遷して、どんな形に結実したのか。こういった写生帖や素描といったものを観る醍醐味はそこにあると言えるでしょう!

(展覧会パンフレットより撮影)

これは版画ではなく、絹本着色の肉筆画。掛け軸でした。

4章に分けられた展示の中、最もボリュームのある第2章で、下図や写生帖が数多く展示されていました。中には写生帖を1ページではなく、見開きで使ったパノラマや、縦に開いて奥行きを出すように使ったものもあり、清親の自由で精力的な取材のあとをかいま見ることができます。

この、「取材」という言葉が、小林清親という人物を表すひとつのキーワードになると、私は思います。とにかく、いろんなところに出かけていっては、写生を繰り返しているのです。明治14年「両国焼跡」という作品も写生帖に下図がありましたけれども、清親はこの火事を「延焼を追いかけて一晩中スケッチしていた」というのですから驚きです。この火事は両国大火と呼ばれ、神田から出火した火が隅田川を越えて本所・深川まで延焼し、焼失家屋は実に15000戸余りに及んだという大火災です。これを追った清親の動きは今で言う、災害時の記者やカメラマンと同じ動きではないでしょうか。この「取材魂」あってこそ、東京の移り変わりを克明に残した「記録」となりえ、清親はただの絵師ではないという評価となっているのでしょう。

(展覧会パンフレットより撮影)

メインとなるものを手前に鮮明に描き、その他のものや遠景にあるものはぼやかして描く。

清親の特徴のひとつです。

清親の画業は浮世絵だけに留まりません。今のライブペインティングにも通じる「即興描画頒布会(出資者の前で即興で描く)」に参加したり、風刺雑誌にポンチ絵を描いたり、石版画や銅版画による新聞挿絵も手掛けたりしました。紙本着色の「吉田御殿 女琵琶師」などはコマ割りのような分割や太い輪郭線など、現代のマンガに通じるものがあります。

ポンチ絵:風刺を込めた滑稽な絵。漫画。

また、清親は戦争画も多く手掛けました。この時代は多くの浮世絵師が、戦争の状況を国民に伝えるため(もしくはプロパガンダのため)に戦争画を描いていましたが、清親の描くそれ──武勲を立てた軍人の肖像であったり、日本軍の行軍の様子を伝えるものがほとんどのそれらの絵からは、(映画のポスターみたい……)という印象を受けました。画塾を開いたり、教本を出したりと、なんでもやってきた清親でしたけど、やっぱり彼の根っこにはジャーナリズムに近いものがあったのではないでしょうか。

(展覧会パンフレットより撮影)

今展の目玉。私が今まで持っていた小林清親のイメージを根底から覆した作品。

この〈アラビアンナイト〉は、昭和6年の第17回忌展に展示されて以降は出品歴はなく、なんと90年ぶりに「再発見」された作品とのこと。私が知らないわけだ!

制作年不詳、となっていますけれど、調べてみたらこの絵はイギリスで1912年に初版された「The Arabian Nights」の挿絵を模写・再構成したものだそうで、1912年以降に制作されたものだということがわかりました。清親の没年が1915年ということを考えると、すごいことです。晩年に至っても新しいものを取り入れ、挑戦することをやめなかったということですね!

練馬区立美術館は、2015年に行われた小林清親展が契機となって、彼の約作品や資料、遺品などを約300点、寄託されることになったそうです。今展覧会では、その寄託されたものの中から、未公開、再発見のものを中心にした編成にしてあるとのこと。だから、増補(サプリメント)と入っているのですね。

寄託:

品物の所有権は移動せず、品物自体は美術館や博物館で保管・展示すること。撮影可能な美術館や博物館で例外的に撮影不可のものがあったらそれは寄託作品であることが多い。

今回、ざんねんだったのは、パンフレットが100円で販売されていたことに気づかなかったこと!ぬぬう……バックナンバーで売ってるかしら……

私は何かをつくっているとき、その時は(これが最高!傑作!言うことなし!)などと思っていますけど、時間がたってから見直すと(え……ぜんぜんダメやん……恥ず……)となるのがほとんどです。

でも、それでいいのです。なぜならそれは、自分が上達した証だから。未来の自分が、過去の自分の足りなかったところを見て、「増補」すればいいのだと思います。

自分の中に、きっと自分にもまだ見せていない、想像もつかないものが眠っている。それが目を醒まして光を浴びたとき、自分の中にまっさらな、まだ何も入っていない引き出しが増えるのでしょう。あとは、そこに詰め込んでゆくだけ。

展示を見終わった私に、小林清親が大きな体を揺すって笑いながら語りかけてくるようでした。『なに?行き詰まっとる?燃え尽きとる?』『そうさなあ、だったら、まったく別の表現とか、今までやったことのないことをやってみい!人に教えるというのも、また自分の勉強になるぞ!』『それに、どこへでも自分の足で動き、あらゆるものを自分の目で見ることじゃな。経験の中にこそ真実はあるもんじゃい!』

そうですよね、この世はまだまた知らないことだらけ。歳を重ねたからといって、知識や技術は自動的に身についてはくれません。こうして先人たちの生き様を調べれば調べるほど、顔は上がり、足は前に進む気がします。

絶やすことなく燃やせ、取材魂!

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、ごきげんよう。

いいなと思ったら応援しよう!