法制審議会家族法制部会:親子に関する問題①概要

本稿のねらい

2021(令和3)年2月10日の法務大臣諮問第113号に基づき、法務省の法制審議会に家族法制部会が設置されたのは同年3月である。

父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要があると思われるので、その要綱を示されたい。

この法務大臣諮問第113号の趣旨・背景は次のとおりと説明されている。

父母の離婚後の子の養育に関わる我が国の法制度につきましては、近時、離婚後の父母による子の養育の理念や父母の関与の在り方等を巡って、養育費や面会交流の問題を始めとして、国内外に様々な意見がございますが、その背景には、父母の離婚に伴って子が置かれる生活、経済状況への影響や離婚後の非監護親と子との交流の在り方の問題、さらには、女性の社会進出や育児の在り方、国民意識の多様化といった現下の社会情勢がございます。

このような父母の離婚に伴う子の養育の在り方につきましては、平成23年民法改正の際の衆参両院法務委員会の附帯決議におきまして、離婚後の親権、監護の在り方等についての検討が求められており、直近の令和2年7月の「経済財政運営と改革の基本方針2020(骨太の方針)」などにおいても、養育費の確保や面会交流に関して所要の対応をすべきことが明記されているところでございます。

これらの課題につきましては、子の利益の確保等の観点から、これまでに述べた父母の離婚後や、あるいは離婚前の別居段階における子の養育の在り方について、民事実体法及び民事手続法の両面から幅広く検討することが必要となります。

また、離婚に関連する制度といたしましては、未成年養子制度や、離婚に伴う財産分与制度がありますが、これらの制度につきましても、問題点の指摘がされ、その見直しに向けた検討の必要性などが指摘されております。

そこで、このような状況、とりわけ父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑みまして、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要があると考えられますことから、これらの見直しについて、法制審議会の御意見を頂きたく存じます。

いろいろなお題目はあるにせよ、キモとなっているのは、父母の離婚後や婚姻中であるが別居している状態、つまり父母間が危機状態に陥った段階における、子の養育の在り方を検討する必要があるという点である。

その後、2021年3月30日に第1回部会会議が開催され、現時点では2023年7月18日に第29回部会会議が開催されている。その間、2022年11月15日付けで「家族法制の見直しに関する中間試案」が取りまとめられ、同日パブコメに付された。

本稿以下、家族法制部会の議論を追うことにするが、重要度が低い論点・見直し事項も含まれることから、重要性に応じ、また筆者の個人的な興味関心にも応じ、適宜、触れていくこととする。

その上で、本稿では、まず、現行民法における、子の養育に関する事項の概要について説明することとする。

子の養育に関する事項の概要

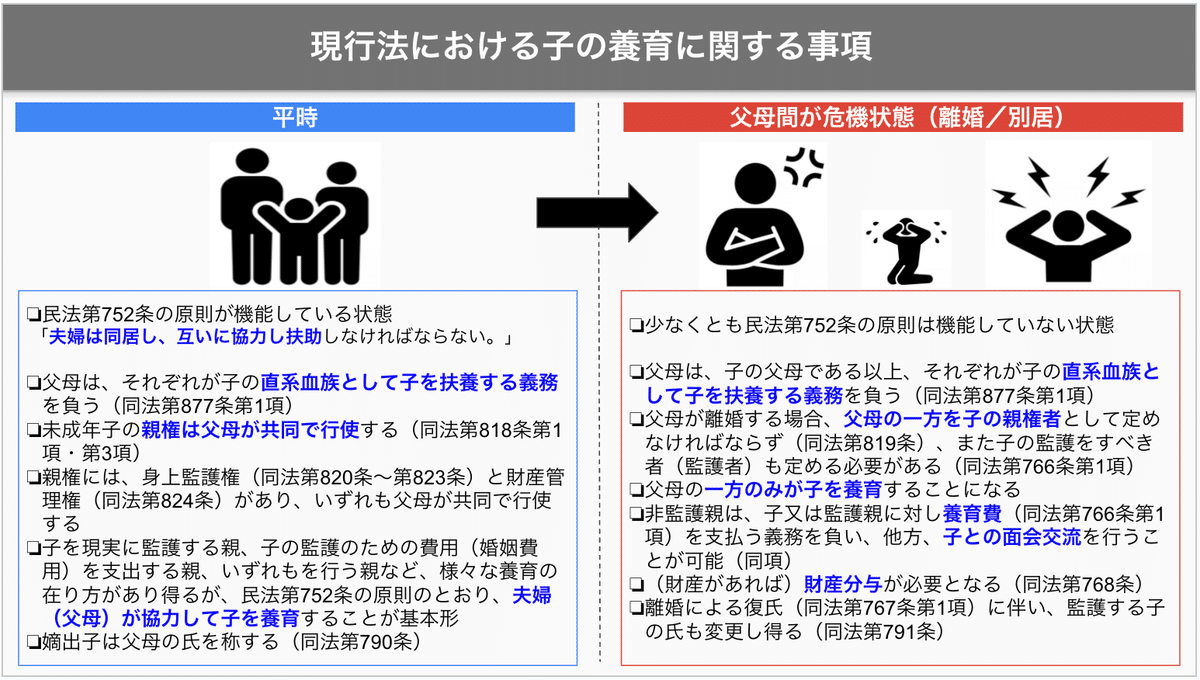

現行法における、子の養育に関する事項は下図のとおりであるが、夫婦(父母)間が平和的な状態である平時と、夫婦(父母)間が危機的な状態にある有事では、互いに協力して子の養育に当たるという当たり前のことができるかどうか、大きな差異がある。

つまり、平時・有事を問わず、父母は、ともに子に対して扶養を行う義務を負っており、いわば子に対して連帯債務・連帯責任を負っている状態であるが(ちなみに対等な契約当事者である夫婦間では扶養義務は発生せず、婚姻費用の分担の問題となるに過ぎない)、平時であれば互いに時間・労力・資力等を持ち寄り協力してその債務・責任を果たすことが可能であるのに対し、有事には、少なくとも一次的には父母の一方のみがその債務・責任を果たすことになる。

特に離婚のインパクトは強烈である。

すなわち、夫婦(父母)の一方のみを親権者として子を監護(養育)する(※)権利と義務・責任を一手に委ね、他方の父母からは親権を剥奪し、それにより、強制的に、父母が協力して子を養育することを妨げているためである(単独親権制度)。(普通に考えて結構むちゃくちゃで、「子の養育」であることが二の次になっている)

※ 親権や監護権等の言葉の説明は後ほど

この点、親権は父母であれば与えられる権利であり義務・責任であるが(民法第818条第1項)、婚姻中に父母の一方から親権を奪う(喪失させる)又は父母の一方の親権を停止することのハードルは次のとおりであり、相当高いハードルとなっていることとの対比で、単に夫婦関係が終了しただけで親権を剥奪するのは法制度としてあまりにアンバランスである。

«親権喪失»

(親権喪失の審判)

第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

«親権停止»

(親権停止の審判)

第834条の2 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

(1) 夫婦(父母)の離婚と子の養育〜養育費〜

現行法において、夫婦(父母)が離婚する場合、概ね、下図のようなことを検討することになる。

この図のように、基本的に考えることは子供とカネについてである。

父母の子に対する扶養義務は、子が成年か未成年かを問わず負うものであるが(民法第877条第1項)、特に子が未成年である場合に子を監護する義務を父母に負わせているものと考えると、子を監護する義務は扶養義務の1つの類型と考えられる。

このとき、離婚により親権者、つまり監護親となる父母の一方には、扶養義務の1つの類型である子を監護する義務が引き続き課せられることになり、監護親とならない父母の他方には、扶養義務のみが課されることになる。

この「扶養」に関しては、その内容・方法として、①現実の扶養(事実上の監護/看護)、②金銭扶養、③現物扶養の3つがあるとされている。

そのうち、非監護親がなし得るのは②金銭扶養又は/及び③現物扶養の2つのみである。それが「養育費」と呼ばれているものである。

上図のように、ここでは養育費の内容を、監護親が非監護親に対して有する債権又は請求権であると考えている。なぜなら、単独親権制度により、非監護親という存在・地位が生じ、自ずと、非監護親が上記①現実の扶養を行うことができないことから、それを「代わりに」行う監護親との扶養義務の履行負担のバランスをとるためである。

法的な理屈としては、非監護親が子に対して負う扶養義務を監護親が立替払い(第三者弁済)したことによる弁済による代位とか求償権とか、あるいは監護親と非監護親が子に対して連帯債務を負っているとして求償権とか、そういった構成が考えられるが、実際問題としてどうでもいいのでここでは詳細に立ち入らない。

なお、養育費に関しては、法務省に「不払い養育費の確保のための支援に関するタスクフォース」なるものが設置されたり、その他養育費の不払い解消に向けた検討が行われていたが、現行法を前提とすると、どうにも実効性に欠ける(結局、その検討は家族法制部会に委ねられている)。

養育費に関する基本的な課題は下図のとおりであるが、根っこの部分にあるのは、やはり親権の行使(監護も含む)ができず、養育費の支払いと面会交流以外で子の成長に関わることが法制度上拒否されていることの無力感や疎外感ではないかと思われる(得てしてヒアリング対象となるのは「ひとり親」であり、なぜ養育費を支払わないのかに関し非監護親へのヒアリングやアンケートはあまりない〔以前どこかの資料で読んだ気がするが思い出せない〕)。

養育費に関する制度的な検討は別の稿に譲るが、筆者が特に注目しているのは、監護親が再婚し、再婚相手が子を養子縁組した場合の、非監護親の養育費の問題である。

(2) 親権/監護権

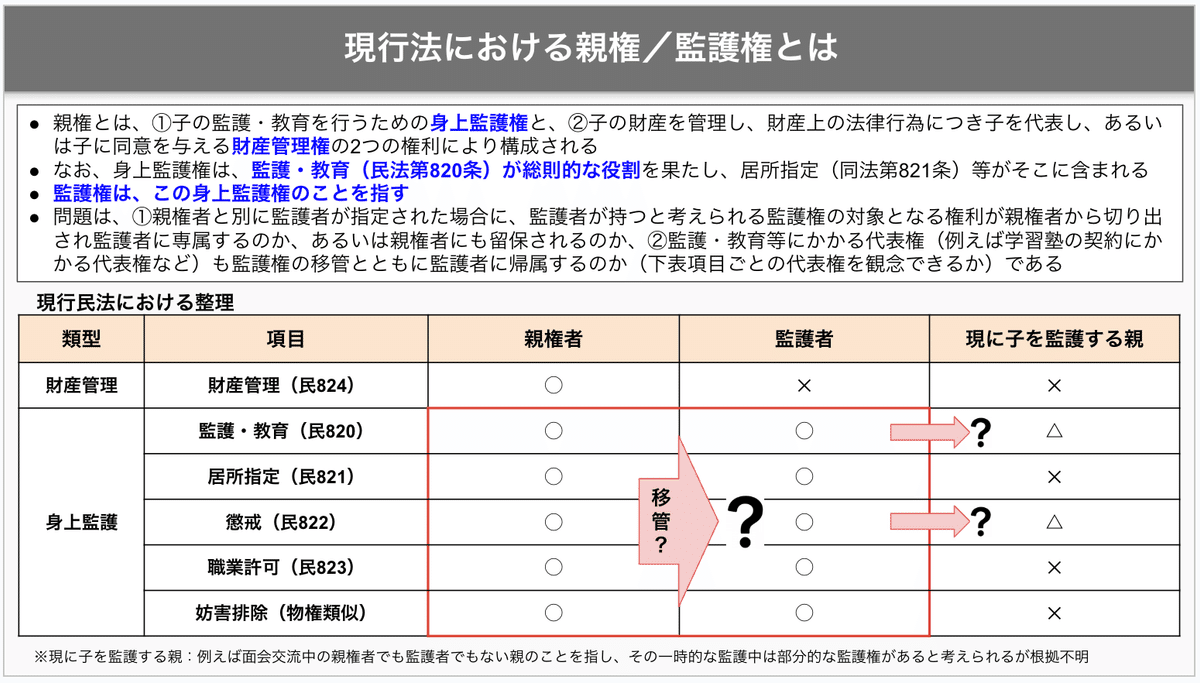

現行法における「親権」や「監護権」は、下図のとおりの意味を持つ。

親権と監護権の関係に関する問題は上図にも記載のとおり、①親権者と別に監護者が指定された場合に、監護者が持つと考えられる監護権の対象となる権利が親権者から切り出され監護者に専属するのか、あるいは親権者にも留保されるのか、②監護・教育等にかかる代表権(例えば学習塾の契約にかかる代表権など)も監護権の移管とともに監護者に帰属するのかである。

特に①については、もし親権者から監護権がごっそり切り出されてしまうと、監護者が親権者に意思に反して子を国内国外問わず別の場所に移すことも正当化されてしまうが、それは果たして適当だろうか。特にハーグ条約及びその国内実施法との関係で問題が大きいように思われる。

なお、家族法制部会では、あくまで現行の単独親権制度を前提として、「親」を下図の4つのパターンに分けている(なお、部会資料12〔6頁〕では5パターンにわけているが、そこでのパターン2と3は表裏の関係と思われ、下図ではパターン②a,bとしている)。

(3) 現行法における親子に関する課題

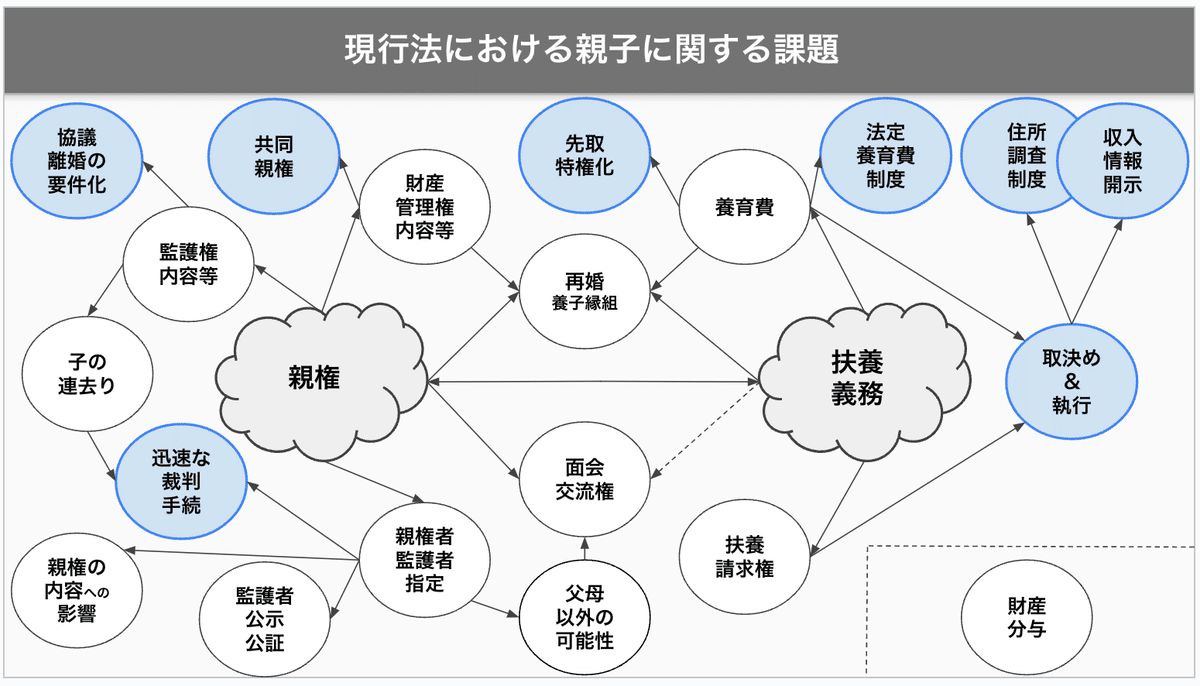

現行法における親子に関する課題は下図のとおりであるが、概ね、「親権」と「扶養義務」を中心に据えるとわかりやすくなるかと思われる。

これらの課題については、家族法制部会の「家族法制の見直しに関する中間試案」においては、一定の道筋・対策が検討されている(上図の青丸がそれ)。(内容が不十分というより不適当である点は別の稿に譲る)

(4) 「家族法制の見直しに関する中間試案」の項目

家族法制部会「家族法制の見直しに関する中間試案」の項目は下図のとおりであり、論点は盛りだくさんとなっている。

※重要度は筆者の主観

本稿以下では、上図の重要度「高」としている項目を深掘りする予定である。特に、筆者の興味関心が高いのは、いわゆる「子の連れ去り」に関する論点であり、中間試案「第3.3 離婚等以外の場面における監護者等の定め」が関連する。

なお、子の連れ去りが未成年者誘拐罪等に該当し得ることについては、次のとおり。

«警察庁通達»

※最決平成15年3月18日刑集第57巻3号371頁

※最決平成17年12月6日刑集第59巻10号1901頁

«法務省見解»

あくまで一般論として申し上げれば、刑法224条の未成年者略取及び誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものと承知しております。

また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法226条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。

これらの罪の関係でございますが、最高裁判所の判例の事案を御紹介申し上げますと、他の親権者が監護養育している子を略取し、又は誘拐する行為については、親権者によるものであっても略取又は誘拐罪が成立するとした最高裁の判例もあるものと承知しております。

その上で、検察当局におきましては、それぞれの事案に応じて法と証拠に基づき適切に対処していくものと承知しております。

最初は、1件目、平成15年の決定の事案でございます。これは、オランダ国籍、被告人がオランダ国籍で、このオランダ国籍の被告人が日本人の妻と婚姻していたというところ、別居中の妻が監護養育していた2人の間の子供をオランダに連れ去る目的で連れ去ったというものでございます。最高裁判所は、これにつきまして、被告人の行為は国外移送略取罪に当たることは明らかであるということで、国外移送略取罪の成立を認めた原判断は正当であるという判示をしております。

もう1件が、平成17年、2件目でございます。これは、子供の共同親権者の1人であるその実家で、その共同親権者の実家で監護養育されていた子供を連れ去ったというものでございまして、これにつきまして、最高裁判所は、未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであるなど判示した上で、最終的に未成年者略取罪の成立を認めた原判断は正当であると判示しております。

※最決平成15年3月18日刑集第57巻3号371頁

※最決平成17年12月6日刑集第59巻10号1901頁

以上