【Murakami.Flowers】 Xで話題‼️108フラワーズ 村上隆 利益出したい人必見!!買い方 需要 nft 値段の流れなどについて完全解説‼️

記事書くのに慣れていませんので誤字脱字だったり文の構成がおかしくてもご了承くださいm(_ _)m

まずは村上隆とはどんな人かについて

村上隆(Takashi Murakami)は、日本の現代アーティストであり、スーパーフラットと呼ばれるアートムーブメントの創始者として知られています。彼の作品は、伝統的な日本の美術とポップカルチャーを融合させ、彼独自のスタイルを生み出しています。村上隆は、彼の芸術がアートと大衆文化の境界を超え、幅広いメディアで表現されていることで国際的に認識されて

います。

村上隆は、NFT(Non-Fungible Token)というデジタルアセットの分野にも関心を寄せており、自身の作品をNFTとして販売する取り組みを行っています。NFTは、ブロックチェーン技術を用いて一意の所有権を証明するデジタル資産であり、アーティストに新たな収益源としての可能性を提供しています。彼のアート作品がNFTとして取引されることで、デジタルアート市場においても注目を浴びています。

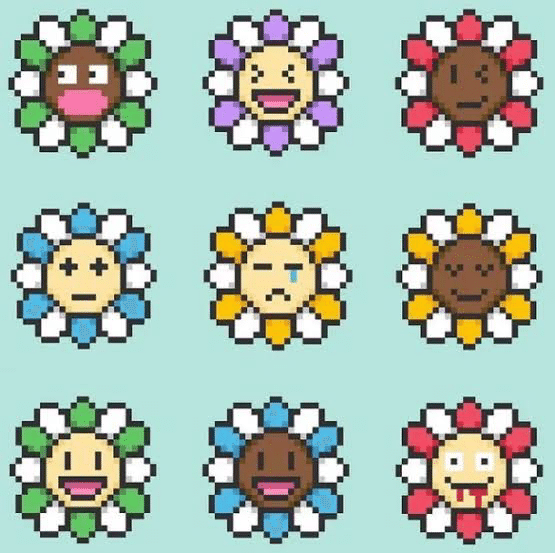

そこで村上隆のNFTを少し紹介します

このようなものでかなり独特なものです

またNFTを詳しくご紹介します

最近、NFTアートが巷で話題になっている。

Beepleのデジタルアート作品がクリスティーズで75億円で落札されたというニュースの影響が大きく、それまではNFTはゲームキャラクターや音楽の販売という認識から、アートでとんでもない価値が付くということで世間を驚かすことになった。

もちろんこの75億円というのは、世界で初めてブロックチェーン化されたデジタルアートが国際的なオークションで入札されたという歴史的な意味合いとご祝儀相場も働いて異常値が発生したといって間違いないだろう。

もちろん購入者は仮想通貨であるイーサリアムを大量に保有していてその含み益だけで購入できたに違いない。

さて、その後は急にNFTのアートマーケットは活気づき、村上隆やダミアンハーストといった作家までもがNFTアートの販売に意欲的となるなど(その後村上隆はNFTアートの出品を取りやめたが)、アート業界を揺るがすほどにまでなっている。

そこで、タグボートとしてはこのNFTアートブームを読み解き、勃発したこの新市場がどうなっていくのか、我々は買うべきなのか、買うとすればどのような作品を買えばよいのか、というところを言及していきたいと思う。

まず最初の第一回目は、NFTアートの基礎編として、まだよくわからない人に分かりやすくNFTアートについて説明していきたいと思う。

NFTアートとは何か?

NFTアートとは、Non-Fungible Token(非代替性トークン)で作られたデジタルアートのことである。

いわば、世界にひとつしかない唯一無二のオリジナルを証明できるデジタルアートであり、オンラインで取引される。

もちろんアートだけでなく、音楽やゲームキャラクター、動画などのデジタルアイテムも同様にNFTの形で取引ができる。

これまでデジタルで作られたアートやゲームキャラ、動画などは簡単にコピーや複製が可能であった。

デジタルの特性上、すぐにコピーされてしまうので、データの所有権や著作権を担保することが難しかったのだ。

その課題を打ち破ったのがブロックチェーンという技術だ。

ブロックチェーンというのは、世界中のコンピューターをネットで繋げて、データを常に同期し台帳のような形でアップデートさせる仕組みのことを言う。

同じ情報をたくさんのコンピューターが保管し互いに検証しあっているから、勝手に記録を改ざんしたりすることができないようになっている。

しかも、その情報はすべて公開されていて、だれもが検証に参加することができる。

大切なのは「勝手に記録を改竄したりすることができない」というところであり、その機能が唯一無二のオリジナル性を証明できるのだ。

NFTはこのブロックチェーン技術でしっかりと情報が管理されているから、だれがそのNFTを作ったか、だれがそのNFTを保有しているかということが明確にわかる。

つまり、その作品データはもちろん、所有権や履歴まで誰でも閲覧できるということだ。

それだけでなく、2次流通(例えばオークションで販売)したときにその作品の売買金額の一部が作家に支払うという取り決めもできるのだ。

NFTアートはどこでどのように買うのか?

NFTアートを作成し販売しているプラットフォームはすでに海外で多く存在している。

ゲームアイテムなども含めた多くのNFTを取り扱う「オープンシー(OpenSea)」というマーケットプレイスが最も規模が大きい。

また、著名人や既存のアーティストなどの作品の取り扱いをしている「スーパーレア(Super Rare)」や「ニフティー・ゲートウェイ (Nifty Gateway))などのプラットフォームもある。

その他、「ラリブル(Rarible)」や「ゾラ(Zora)」といった参加するクリエイターが無審査で作品を発表できるプラットフォームなど多彩に広がっている。

日本でも、メルカリやLINE、GMOといった大手がここ最近になってNFTの取引市場に参入することとを発表している。

NFTの買い方の特徴として、主にETH(イーサ)という仮想通貨を使って取引されていることがある。

NFTの発行と取引の場ではEthereum(イーサリアム)という名前のブロックチェーン技術が使われており、そのイーサリアムよって作られて流通されている仮想通貨がETHだからだ。

日本人に人気の仮想通貨であるビットコイン(BTC)は仮想通貨全体の時価総額の60%のシェアを占めており、2位のETHはその5分の1程度となっている。

ETHは金銭的価値を持つ通貨であると同時に、NFTのネットワークを使うための手数料としても使われている。

NFTを発行したり、買ったりするときにはETHが必要になるので、現状はETHを持っていない人はNFTアートを買うことはできない。

仮想通貨など持っていない人にとってはハードルが高く感じるし、ETHに特化したクローズド化されたマーケットゆえに市場の拡大にはやや歯止めがかかっているのが現状だと言えるだろう。

ETHという仮想通貨を保有している人にとってNFTアートは完全にバブルとなっている。

一方、値上がりを見込んで買ったNFTが将来無価値になるという危険性も十分にある。

大多数のNFTのプラットフォームは、購入者がにETHに慣れていることを前提にしている。つまりコレクターは、ETHを仮想通貨の取引所などで購入し、それをMetaMaskとよばれるウォレット(財布機能)に保管しないと始めることができないのだ。

さらに、取引を開始して購入作品を入札するためには最大100ドル(約1万1000円)相当の手数料を払う必要がある。

このように必ずしも利便性があるとは言えないこのNFT市場ではあるが、ETHそのものの価値がこの1年で10倍以上になっていることから、ETHの将来の値上がりを見込んでさらにNFTアートが高騰しているのだ。

無料分ありがとうございました!

これからしたは有料になりますがためになることやサイトなどありますので後悔はさせません

ここから先は

¥ 1,500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?