2021年度介護報酬改定(居宅介護支援)

こんにちは、SHUGOです。

今回より介護業界で働く皆さんにとって有益となる、介護保険の最新情報を定期的に発信していこうと思います。

介護業界を救うためのサービスを開発するための挑戦を志している僕は、今少しでもサポートできることはないかとあれこれ考えました。

本当は介護事業所に直接出向いてボランティアをしたいところなのですが、現在公務員であるため、ボランティアの無償であったとしても「営利企業への従事」は認められていません。(認められている自治体もありますが、自分の所はダメでした〜...チッッキショー!)

そこで、介護事業者の方から受ける問合わせや相談内容でもっとも多い、介護保険における運営基準の解釈や最新情報を行政側として発信できたらと考えました。

特に令和3年度は3年に1回の介護報酬改定の年であり、4月から新しい報酬が適用となりました。今回の改定は今まで以上に内容が複雑すぎると感じているため、事業所側も全てを正しく理解するのは大変だと思います。

そのため、事業所側からよく受ける質問や報酬にかかる大事なポイントを中心に、分かりやすく発信していくことで、少しでも介護現場の皆さんを支えることができるのではないかと考えました。

そして、記念すべき第一回目の内容は、

指定居宅介護支援における運営基準についてです。

居宅介護支援においても様々な点で改定がありましたが、今回は次の3点にについてご説明します。

1.取扱件数(逓減性)の見直し

2.運営基準減算項目の追加

3.特定事業所加算の見直し

(※細かい内容や判断軸については、各保険者によって異なる部分もあるため、あらかじめご了承ください。)

1.取扱件数(逓減性)の見直し

<ケアマネ1人あたりの取扱件数>

居宅介護支援費(I):1~39件 ⇨ 1~44件

ケアマネ1人あたりの取扱件数が見直しとなりました。

今まで、常勤換算方法で取扱件数が40件以上になった場合には、それ以降は居宅介護支援費(II),(III)を算定しなければなりませんでした。

今回の改定では「ある要件」を満たすことで、居宅介護支援費(Ⅱ)の適用が45件以上の部分からとなりました。

そこで気になる「ある要件」とは、

次の2つのうち、いずれかを満たすことです。

(1)ICT(情報通信機器)の活用

(2)事務職員の配置

(1)ICT(情報通信機器)の活用

基本的にケアマネが行う業務を効率化して、負担を軽減する機器を活用していれば、この要件は満たすこととなります。

情報通信機器の具体例として、国が示している物を挙げると、

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン

・ 訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウエアを組み込んだタブレット

となっています。

また、以下の例における機能や目的を有している機器であれば認められるとも示しています。

<例>

○ 利用者に係る情報共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や関係者との日程調整の機能を有しているもの。

○ ケアプラン等の情報をいつでも記録、閲覧できる機能を有しているもの。

その他個別的な事例については、各保険者の判断になる部分もあるので、「これは該当するのか?」と少しでも気になる事例があれば、確認してみるのがベストです。

また、情報通信機器を活用する場合は、その体制に係る届出書を各保険者に提出することとなっているのでご留意ください。

(2)事務職員の配置

事務職員の配置については、国の通知を引用すると以下のとおりです。

”事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員1人あたり、1月 24 時間以上の勤務を必要とする。”

ポイントとしては、次の3つです。

①常勤職員でなくてもOK

②法人内に配置していればOK

③②の場合、常勤換算でケアマネ1人あたり、1月 24 時間以上の勤務が必要

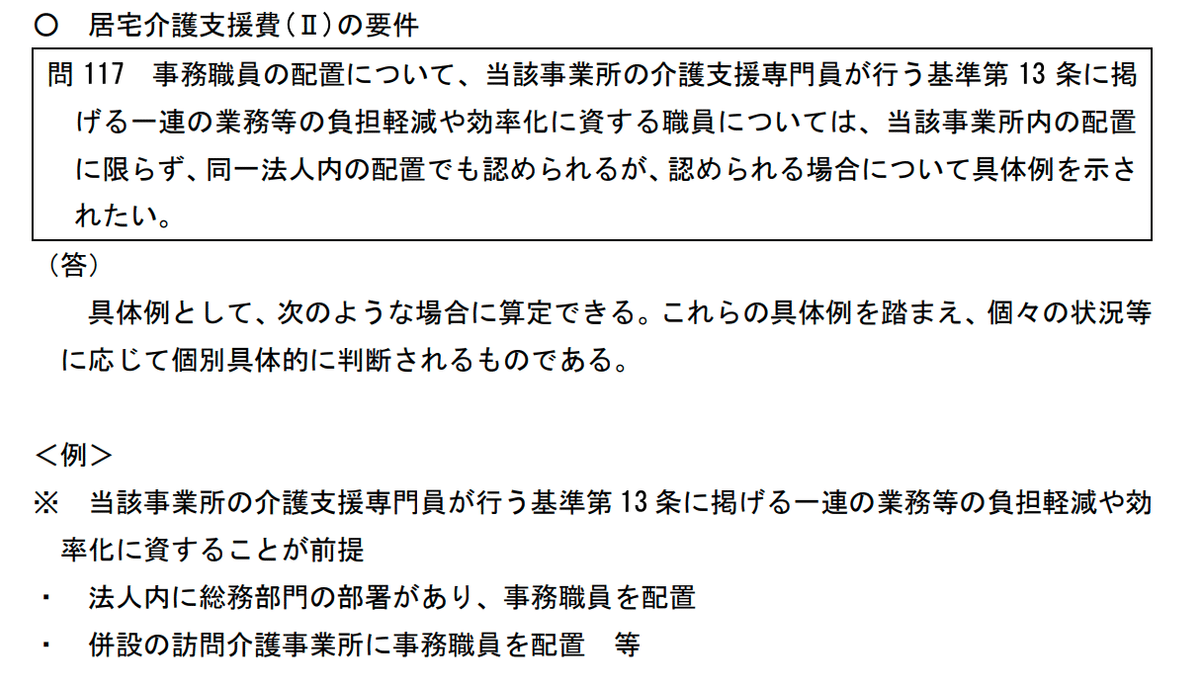

なお、法人内に配置する場合に、どの程度の職員が事務職員として認められるかが疑問となりますが、国がQ&Aで以下のように示していたのでご確認ください。

なお、文中にある「介護支援専門員が行う基準第 13 条に掲げる一連の業務等」については、以下のとおり示されています。

2.運営基準減算項目の追加

H30の報酬改定で追加となった項目と同じように、今回の改定でもサービス開始前に利用者への説明と同意を必要とする内容が追加となりました。

その内容を簡潔に説明すると、

「特定事業所集中減算の内容について利用者に説明してね。」

ということです。

より具体的に説明すると、重要事項説明書や契約書などの文書に以下の2点の内容を盛込むことが必要となります。

①前6ヵ月間に作成されたケアプランの総数のうち、訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランが占める割合

②前6ヵ月間に作成されたケアプランに位置付けられた訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与ごとの回数のうち、同一の事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)

前6ヶ月における

①プラン全体に対する利用サービスの割合と、

②各サービスに対する同一事業者(法人)の割合ということになります。

この内容を文書に盛り込んで利用者へ説明を行い、署名を得ていないと運営基準減算に該当してしまいますのでお気をつけください。

なお、令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者に対しては、「次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。」と国が通知で示しています。

ちなみに、重要事項説明書等にどのように記載すればよいか分からない方は、参考例を載っけておきますので参考にどうぞ。

3.特定事業所加算の見直し

最後に、特定事業所加算の区分が以下のとおり変更となりました。

特定事業所加算(A)が新設となり、特定事業所加算(IV)が特定事業所医療介護連携加算へと名称変更となり、なおかつ特定事業所加算(I)〜(III)とは別に算定することができるようになりました。

算定要件については、以下の表をご確認ください。

ちなみに、特定事業所加算の内容で特に質問が多い項目としては、人員配置です。

特定事業所加算(I)〜(A)はいずれも主任ケアマネの配置を要件としていますが、この主任ケアマネは別の要件で示されているケアマネの配置とは別に配置しなければなりません。

例えば、特定事業所加算(A)でみると、

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任ケアマネを1名以上配置していること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤のケアマネを1名以上、非常勤のケアマネを1名以上配置していること。

となっているので、事業所内には合計で最低3名以上のケアマネを配置する必要があります。

この部分を誤って解釈をしている事業所が多いような印象があるため、今一度お気をつけ下さい。

以上となります。

このように、今後も介護事業所の皆さんの役に立つ情報等を定期的に発信していきたいと考えていますので、取り上げて欲しい内容等あれば気軽にコメントください。

また、今回の内容やそれ以外の内容でも質問があれば答えられる範囲でお答えしたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

人生を本気で成功させるために、

僕は介護を変える。

<参考HP>