2021年の木口さんの講義(3)

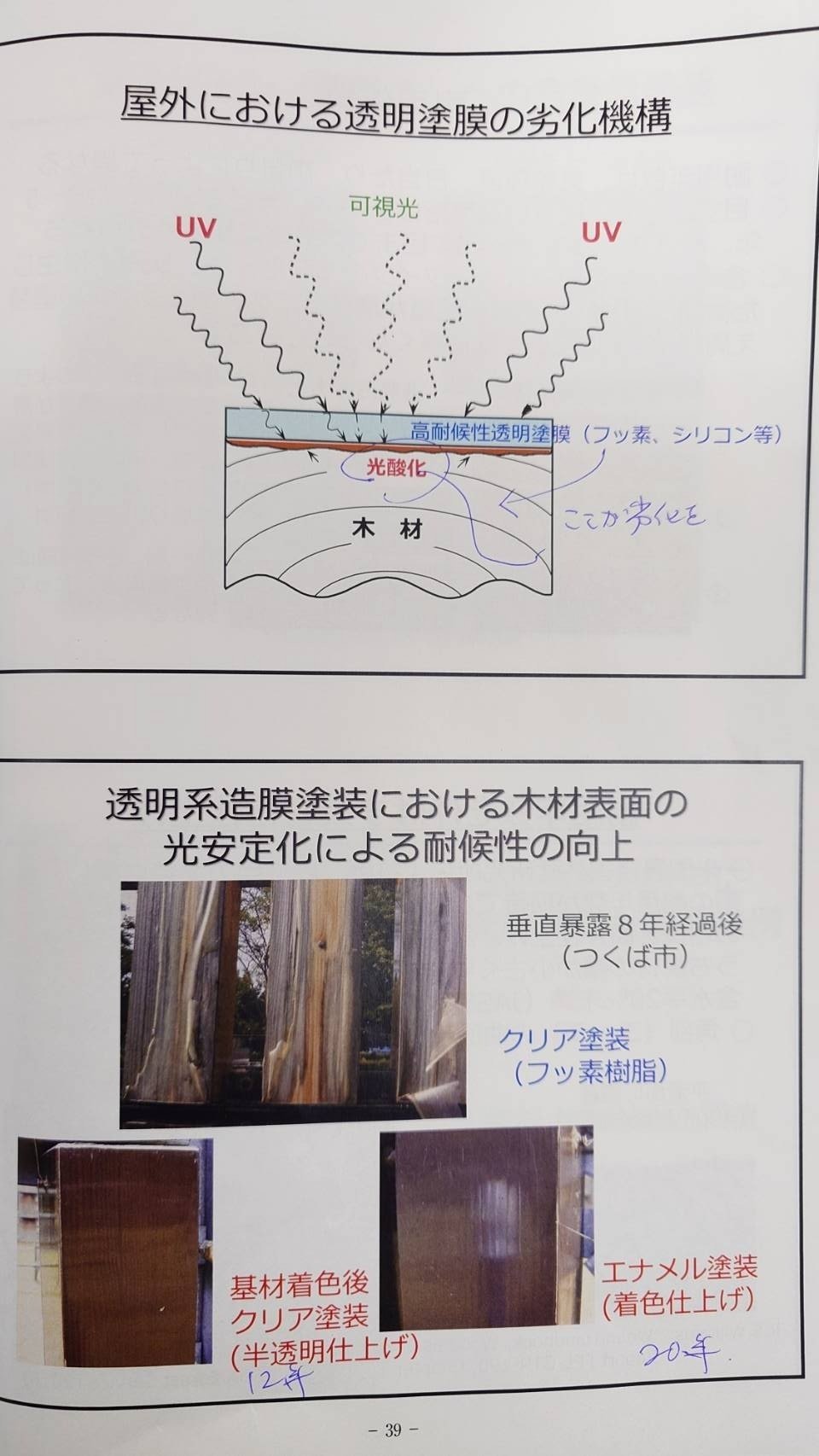

木材保護塗料は気象劣化を防ぐ方法が第一目的と言っていいと思う。気象劣化により、材の表面が割れたりして、生物劣化に繋がることがあるので、

西欧では、ペンキのような造膜・着色系の塗料を塗布すると考えていいのでは。

何やら、金属のメッキを想起させる。

例えば、亜鉛の電気メッキだと鉄部を守る亜鉛の付着するのは薄い。

これが、溶融亜鉛メッキ(どぶ漬け亜鉛メッキ)だと何十倍も厚い膜で保護して、鉄部の錆を防ぐのと近似している。

これは、造膜形が塗膜の厚さで物理的に、生物劣化を防ぐ能力を持つことに、近づけるため、防腐・防蟻剤を添加して化学的に生物劣化対策をしていると考えるのが正しいと思う。

浸透系の塗料は、水性・油性であっても、もともと気象劣化しやすいわけだから、こういう添加剤で耐久性を補強しているとみていいと思う。

だから、生物劣化を防ぐ補強剤として、頼りすぎるのはどうかと思う。

木材保護塗料という言葉が、防腐・防蟻に一直線に繋がってはいないと思っている。