追悼 ランディ・マイズナー

イーグルスのオリジナルメンバーの一人、ランディ・マイズナーが亡くなった。77歳だった。死因は慢性閉塞性肺疾患(COPD)の合併症だったという。

ニュースを聞いた時、ショックではあったが、驚きはしなかった。というのも、彼の健康状態はここ10年近くずっとすぐれないことを知っていたからだ。最近のランディはかつてロックをやっていたとは思えないような老けようで、寂しいことに見た目も言葉は悪いが「ぼけ老人」という印象だった。実際、彼はアルコール依存性の上、躁鬱病も患っていたようで、2016年には彼の奥さんが自宅で銃で撃たれて死亡するという事件も起こっていた。結果的には奥さんが誤って発砲してしまった暴発事故だったようだが、当初はランディの関与も疑われるなど、彼の周辺はかなり不安定だった。

コロナ禍の2020年10月、ポコ時代の同僚、リッチー・フューレイがコロラドの自宅山荘からストリーミングライブを行った際、スペシャルゲストとしてランディが参加するというので、私もライブで見た。リモート参加でポコのファーストアルバムのタイトル曲「Pickin' Up The Pieces」にハーモニーを付ける姿が映し出されたが、ほとんど歌っているのかどうかわからない印象だった。リッチーは、その前にも自身のポコでのトゥルバドールデビュー50周年を記念するコンサート(『Return To The Troubadour Live』として2021年にリリース)にランディを(観客として)誘ったり、心身の状態が思わしくない彼のことを何かと気にかけていたようだった。

イーグルスでのランディ・マイズナー

ランディ・マイズナーの魅力は何と言っても、彼のハイトーンボイスだった(もちろん「呪われた夜」や「ホテルカリフォルニア」の曲の根幹を成していた彼のベースラインも見逃せないが)。イーグルスの同僚、ドン・フェルダーの自伝によると、コンサートでの「Take It To The Limit」のクライマックスのハイトーンボイスで多くの女性が泣き叫び、拍手が鳴り止まなかったという。しかし、77年の Hotel Californiaツアーの際、長いツアーの疲れもあって体調を崩していたランディがコンサートのハイライトのひとつであるこの曲を「今日は歌えない」と言ったことから、プロ意識にかけると激怒するグレン・フライと衝突。そのこと以外にも徐々に権力を増していくフライとドン・ヘンリーのやり方にフラストレーションを感じていたランディは、このツアー限りでイーグルスを脱退する。

元来ランディはシャイな性格で、ステージでスポットライトを受けることにも抵抗があったという。そして、ドン・フェルダーを始め多くの人が語るのは、ロック界には珍しいくらいまじめで温厚だったという彼の性格だ。彼のもうひとつの魅力はまさにそこで、彼の曲や(映像で見る)ステージでの立ち振る舞いからもそのことが滲み出ていた。代表曲の「Take It To The Limit」もそうだし、『Hotel California』収録の「Try And Love Again」やファースト収録の「Tryin'」などの自作曲の歌詞にも、彼の真面目さが溢れ出ていた。

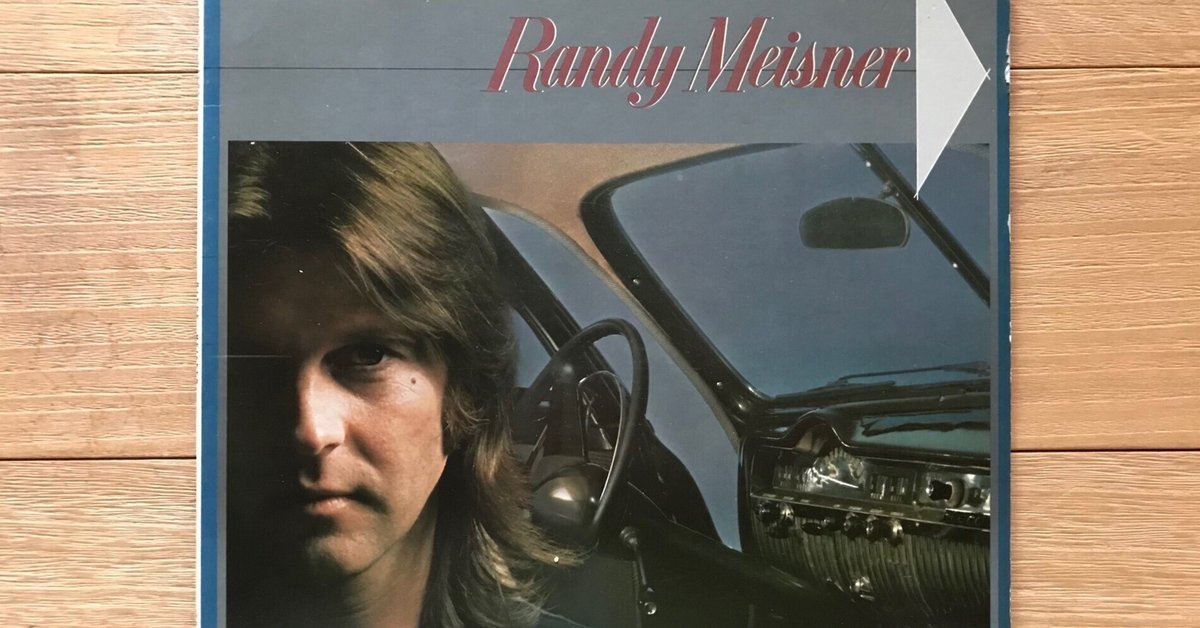

ソロとしてのランディ・マイズナー

ランディの正規のソロアルバムは、日本企画のライブ盤『Dallas』を除けば3枚しかない。その中で最もヒットし、かつ評価が高いのは、1980年の『One More Song』だ。ヴァル・ギャレイがプロデュースし、ランディとの共作チームにエリック・カズとウェンディ・ウォルドマン、デュエットパートナーにキム・カーンズ、さらに1曲だけだがコーラスにグレン・フライとドン・ヘンリーを迎えたこのアルバムは、確かにいい具合に力が入った素晴らしいアルバムだ(私がリアルタイムで体験したランディもこのアルバムが最初だった)。しかし、私が最も好きな彼のソロアルバムは、78年に発表された最初のセルフタイトルアルバム『Randy Meisner』だ。

なぜならそれは、上で述べたような彼の飾らない性格を最も反映していると思える作品だからだ。このアルバムについては、ランディ自身が「十分にコンセプトも練らずに作ってしまった散漫な内容」と言っているようで、彼の説明によると、エレクトラアサイラムとの契約には、「グループを脱退したメンバーはソロアルバムを1枚作らないといけない」という条項があったという(そう言えば、バーニー・レドンも脱退後間もなくソロ(正確にはデュオ)アルバムを制作している)。

このアルバムでは、自作曲はイーグルス時代の「Take It To The Limit」のセルフカバーしかなく、確かに準備不足だったのかもしれない。しかし、今でこそそのような情報に接することができるが、私が初めてこのアルバムを聴いた当時は「準備不足のプロダクション」などとはつゆにも思わなかった。ランディが本当に歌いたい曲を選んで、歌うことに専念したアルバム、そんな風に映った。収録曲としては、J.D.サウザーとグレン・フライの共作「Bad Man」(映画『FM』に使用された)とドリフターズのカバー「Save The Last Dance For Me」、クラプトンも取り上げたカウボーイの佳曲「Please Be With Me」以外にはさほど有名なライターのものはない。バックのミュージシャンも、J.D.サウザーやデイヴッド・キャシディが数曲バックヴォーカルで入っている以外は、あまり有名どころは入っていない。しかし、淡々とした演奏が逆にランディのヴォーカルを際立たせており、ソウルフルな雰囲気さえ漂わせている。後のアルバムやポコの再結成時のような力みはなく、結果的にせよ、本人の意思が最も反映されたアルバムになっていたのではないだろうか。(ちなみに、私は1990年頃のポコの再結成時の来日コンサートにも行っているが、期待していたはずのランディの印象がなぜかほとんど記憶として残っていない)

若き日のランディの歌声が聞ける、『Rick Nelson in Concert』

最後に、ランディ絡みで以前から欲しかったアルバムを最近入手したので紹介したい。それはリック・ネルソンの『Rick Nelson in Concert』というアルバムだ。

1968年、ランディはオーディションにパスして元バッファロースプリングフィールドのリッチー・フューレイとジム・メッシーナが結成したポコに参加するも、デビューアルバムのレコーディングをほぼ終えたところで脱退。そんなランディに声を掛けたのが、50年代からテレビの子役として、また若いロックンロール歌手として「I'm Walkin'」や「Hello Mary Lou」などのヒットも放っていた、リック(リッキー)・ネルソンだった。その頃、ネルソンはカントリーロックに着目しており、ポコのステージを見てハイトーンのハーモニーを歌えるランディに注目し、自身が結成しようとしていたカントリーロックバンド「ストーン・キャニオン・バンド」のために声を掛けた。バンドへの参加を決めたランディは、自分が元いたバンド「ザ・プア」から、ドラムのパット・シャナハンとギターのアラン・ケンプを迎え入れる(二人は後に70年代後半にニューライダーズ・オブ・パープルセイジに参加している)。バンドにはバック・オウェンズのバッカルーズにいたスティールギター奏者のトム・ブラムリーも参加しており、イキの良いカントリーロックサウンドが出来上がる。

こうしてトゥルバドールでの実況録音盤という形で、ネルソンのバンド、ストーン・キャニオン・バンドは『Rick Nelson in Concert』(1970)でデビューを飾る。当時のリック・ネルソンはボブ・ディランにかなり傾倒していたようで、このアルバムでも「I Shall Be Released」ほか3曲のディラン作品が取り上げられている。おそらくは、ディランとザ・バンドによる地下室セッションあたりに影響を受けたと思われるフォーク〜カントリーロックがLAで開花しようとしていた時期の記録として非常に興味深い。ストーン・キャニオン・バンドの音は独創性という点ではポコに一歩及ばないかもしれないが、演奏力の面では少なくとも同時期のフライング・ブリトー・ブラザーズよりは高いように思える。

このアルバムの後、ランディ・マイズナーは一旦ストーン・キャニオン・バンドを離れ、一時は故郷ネブラスカに戻ってトラクターの販売店で働いていたこともあったそうだが、ネルソンの勧めで再びミュージシャンとしてやっていくことを決め、LAに戻ってストーン・キャニオン・バンドの71年作『Rudy The Fifth』でも得意のハイトーンハーモニーを披露している。このアルバムもカントリーロック作品として、なかなかの佳作だ。

そうして、まもなく、ランディは、リンダ・ロンシュタットのマネージャー兼プロデューサー(兼当時の恋人だったとも)のジョン・ボイランに声を掛けられ、リンダのバックバンドの一員となり、そこで、グレン・フライ、ドン・ヘンリー、バーニー・レドンらと顔を合わせることになる。

ランディ・マイズナーがこの世からいなくなってしまったことは寂しい限りだが、彼が残してくれた素晴らしい曲と歌声に感謝したい。