効率的な小論文対策はいつから?慶應合格者が教える最適なスタート時期と勉強法

慶應義塾大学に合格するためには、各学部で課される小論文の試験対策が重要です。というのも、慶應義塾大学の一般選抜試験では、合格点の約3割から約半分を小論文という科目が占めているからです。

ということで、この記事では、慶應の小論文がどのような出題傾向でどのような力を求めているのか、そして、合格点に効率的に到達するためにはどのような対策が必要なのかを網羅的にお伝えします。また、この記事では慶應義塾大学の学部の中でも小論文が合否を左右する法学部・文学部・総合政策学部・環境情報学部の4学部に絞ってお伝えします。慶應義塾大学を受験する予定の皆さんは、ぜひこの記事を活用してみてください!

そもそも慶應義塾大学で小論文が重視される理由

そもそも、慶應義塾大学では、他大学と異なり小論文の試験を通じて受験生の論理的思考力、表現力、発想力などを評価します。この背景には慶應義塾大学が出しているアドミッションポリシーや設立理念があると言えるでしょう。

まずは、慶應義塾の設立理念を簡単に見てみましょう。慶應義塾を設立したのは、あの一万円札にもなっていた福澤諭吉ですが、福澤は慶應義塾の使命を以下のように記しています。

『福澤諭吉は学問を修める過程で、「智徳」とともに「気品」を重視し、社会の先導者にふさわしい人格形成を志しました。』

つまり、慶應義塾はただ学問を修めるだけでなく、それを応用し、社会に還元する力を持つ者を求めているのです。そのような設立理念は、小論文の配点が多い特徴的な入試を課していることに現れていると言っても過言ではないでしょう。なぜなら、小論文は高校までに習得している勉学の成果を自らの母国語をもって表現する力を問うものであり、福澤の言う「社会に還元する力」の一端を担っていると言えるからです。

そのような理念に基づく慶應義塾の入試は、学部ごとのアドミッションポリシーに基づいて小論文の問題が出題されていると言えるでしょう。つまり、学部ごとに出題される小論文の内容も学部ごとに異なっており、学部別の対策が必須です。

このように慶應義塾大学の一般選抜における小論文試験は、設立理念やアドミッションポリシーに起因しており、これらを理解していることも慶應義塾大学の小論文で高得点を狙える一因です。慶應義塾のホームページに掲載されている、設立理念や教育理念、塾長の言葉、学部長の言葉などを読みながら、慶應義塾大学がどのような学生を望んでいるのか、学んでみることも大事です。

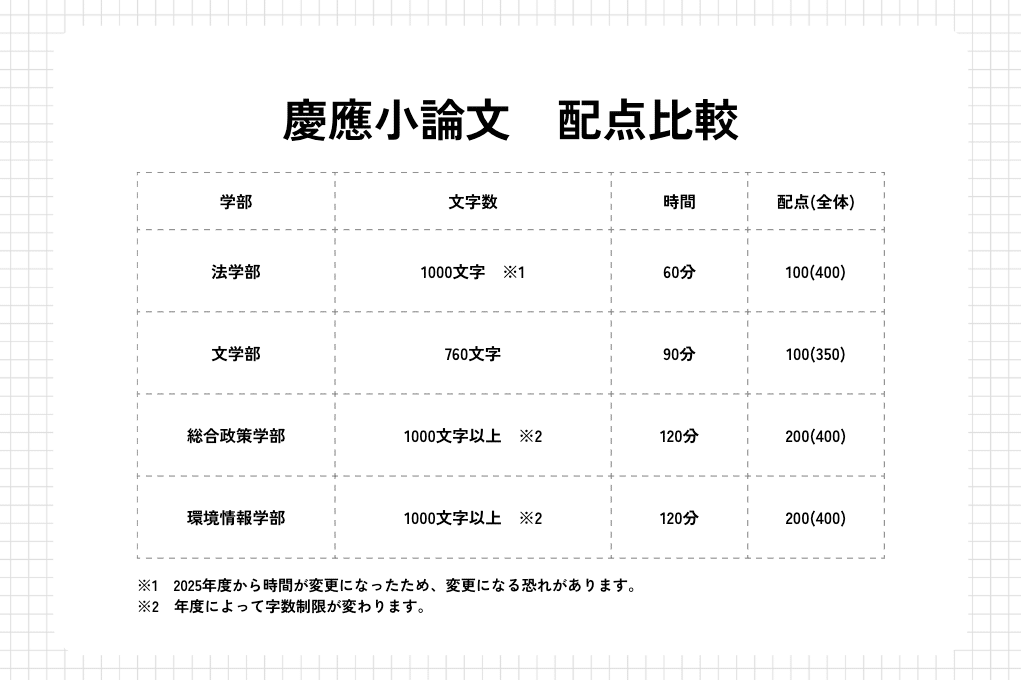

慶應義塾大学で出題される小論文の配点

慶應義塾大学の一般選抜で課されている小論文は以下のような配点になっております。

以上のように小論文は、英語・社会と並列で設置されています。総合政策学部と環境情報学部に関しては、半分以上小論文の点数で合否が決まります。

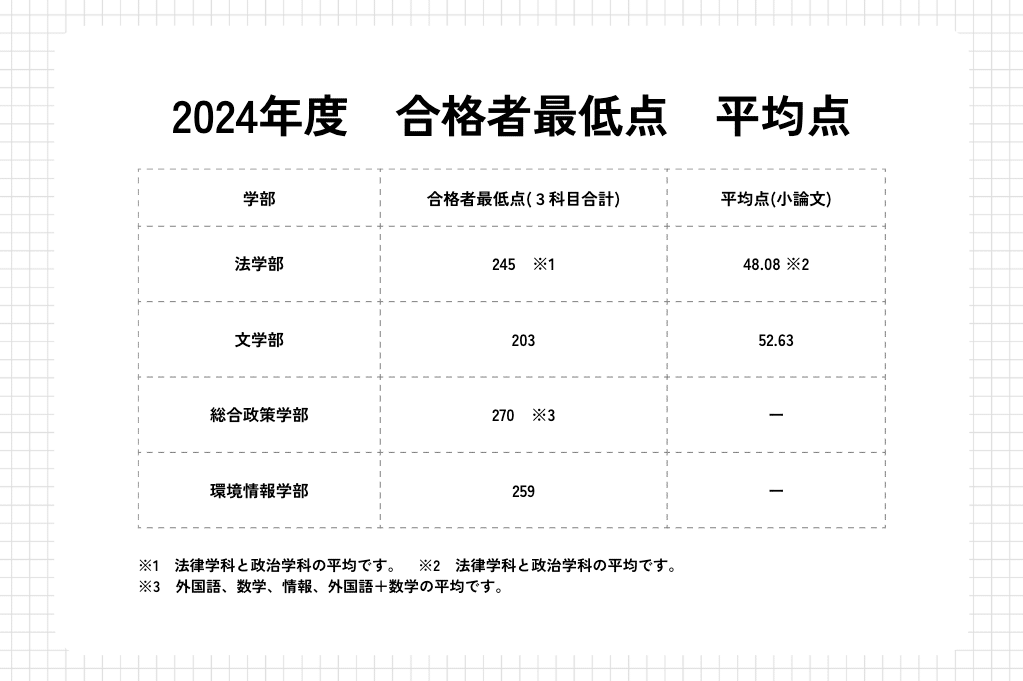

また、慶應義塾大学が出している2024年度入試の合格者最低点、平均点は以下の通りです。

これをみると、文学部と法学部では、小論文においては、5割程度の点数を維持することが大事そうであることが分かると思います。総合政策学部と環境情報学部では、7割程度取れていることが望ましいと言えるでしょう。

参照:https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/docs/tokuten2024.pdf

学部別の出題傾向

慶應義塾大学の一般選抜で課される小論文は、各学部で求めている学生像も違いますので、学部によって出題形式も出題傾向も異なります。今回は、慶應義塾大学の学部の中でも小論文が合否を左右する法学部・文学部・総合政策学部・環境情報学部の4学部に絞って、直近5年分の過去問がどのような内容であったのかを振り返り、各学部でどのような出題傾向があるのかについて解説していきます!

慶應法学部

慶應義塾大学の法学部では『論述力試験』として、法学や政治学の基礎となるような書籍から抜粋された文章を読んで、論述を行う試験が課されています。今年、2025年度入試より、90分の試験が60分となり、名称は『小論文』となりました。

法学部の論述力試験の問題用紙には、以下のように記載されています。

この試験では、広い意味での社会科学・人文科学の領域から読解資料が与えられ、問いに対して論述形式の解答が求められる。試験時間は90分、字数は1000字以内とする。その目的は、受験生の理解、構成、発想、表現などの能力を評価することにある。そこでは、読解資料をどの程度理解しているか(理解力)、理解に基づく自己の所見をどのように論理的に構成するか(構成力)、論述の中にどのように個性的・独創的発想が盛り込まれているか(発想力)、表現がどの程度正確かつ豊かであるか(表現力)が評価の対象となる。

慶應法学部は、法律学科と政治学科からなりますが、法律学科、政治学科ともに同じ問題を受けます。慶應法学部の学生は、法学や政治学を修めるため、それらを理解するための社会科学・人文科学に関する書籍を読む力は必須のスキルと言えるでしょう。そのため、それらを読み解く力があるか、そしてそれらを理解した上で自らの見解を論理的に相手に伝えることができるか、が問われていると言えるでしょう。

つまり、慶應法学部に入学するに相応しい(=慶應法学部で学ぶ素養を持つ)者であるかを判断するために設けられていると言っても過言ではないでしょう。

また、慶應法学部のアドミッションポリシーには以下のような記載があります。

法学部では、慶應義塾の建学の精神を理解し、国際的な視野に立ちつつ、新しい社会を創造し先導する気概を持つ学生を求めている。入学する学生には、法学部の教育目標(カリキュラムポ リシー)をよく理解し、そのカリキュラムの下で学習するために必要な学力、能力、そして意欲を有していることが求められる。その具体的な考査方法は、一般選抜、帰国生入試、留学生入試、指定高校による推薦入試、そして自己推薦形式でのFIT入試と多様であり、それぞれに制度の趣旨は異なるが、それらに共通する目標は、一定の知識水準を有し、その上で知的好奇心に溢れ、かつ個性豊かな学生を選考することである。

以上のように、慶應法学部に入学するに相応しい学生とは、慶應義塾の建学の精神を理解し、国際的な視野に立ちつつ、新しい社会を創造し先導する気概を持つ学生であることが分かります。慶應法学部の小論文を解く上では、「慶應義塾の建学の精神」を理解しておくこと、また、国際社会における多様な問題を理解していることが不可欠であると言えるでしょう。

慶應法学部の出題形式

直近5年間、慶應法学部の論述試験では、以下のような問いが出題されています。

2023年度

次の文章は、鈴木健『なめらかな社会とその敵』からの抜粋である。この文章の内容を「膜」ち「核」という概念を用いて四〇〇字程度で要約せよ。また、その上で、「膜」と「核」がもたらす現代政治上の弊害を新しい情報技術によって克服しようとする場合、どのような解決策があり得るかを、その限界も含めて、述べよ。

2022年度

次の文章は、「戦争と平和」の問題について論じている。著者の議論を四〇〇字程度に要約した上で、著者の立論に連関して考察を深めてください。なお、論述に際しては、論旨を補強するために、あるいは思考を深めるために的確と考えられる具体的事例への言及を行ってください。

2021年度

次の文章は、評論家・福田恒存が一九四七年に発表した「一匹と九十九匹と」と題する作品からの抜粋である。著者の議論を四〇〇字程度に要約した上で、個人と社会の緊張と対立について、あなたの考えを具体的に論じなさい。

2020年度

次の文章は、アジアとその近代化について記されたものである。著者の議論を四〇〇字程度に要約した上で、あなたの考えを具体的に論じなさい。

以上のように、400字の要約にプラスして論述を行う形式が多く出題されています。慶應法学部の論述試験で配られる解答用紙は1000字なので、論述はおおよそ600字書くというイメージを持っていれば良いでしょう。また、論述は出題されている文章を踏まえて、その内容についてあなた自身はどう考えるか、が問われています。年度によっては、文中の内容についての具体的な指定があり、現実の社会に落とし込んで考えたり、具体例の提示を求められたりすることもあります。

このような問題形式から、文献をよく理解していること、且つそれにまつわる社会事象を理解していることが大事であると言えるでしょう。例年、出題されている文献は単語のレベルも高いことが多いので、現代単語や過去問に出てくる単語の意味と情景を理解しておくことが対策の一つとして考えられるでしょう。

このような例年の出題形式から、昨年、2024年度入試は毛色の変わった問題形式で出題されました。以下は、昨年、2024年度入試の問いです。

2024年度

以下に掲げるのは、ある政治思想史家が書いた架空の鼎談の一部である。フランス革命をめぐり、一七九◯年のある日、エドマンド・バーク、トマス・ペイン、およびメアリ・ウルストンクラフトの三人が語り合っている。よく知られているように、バークのフランス革命に対する態度は、鋭く批判的であった。一方、ペインはこの革命に対して強い共感を抱いていた。フェミニズムしそうの先駆者として知られるウルストンクラフトもまた、ペインと同様の立場に立っていた。もしこの議論にあなたが加わっていると仮定して、ⅠおよびⅡの箇所においていかなる発言をするか、それぞれ五〇〇字以内で述べなさい。Ⅰにおいては、革命が正常な政治の一部分であるとするペインの見解に与しても、それに反対してもかまわない。ただし、Ⅱにおいては、Ⅰで述べたのと同じ立場に立って、民主主義においては国民の多数派が最も残虐な抑圧を少数派に対して加えうる、というバークの見解に賛同するか、あるいは反論を加えなさい。

以上のように、2024年度の問題では、400字程度の要約がなくなり、論点を理解した上で論述をする問題に変更がありました。この問題では、3人がどんな論点をめぐって議論していたのかをよく理解した上で回答しなければいけなかったため、論述が得意な人(=小論文を対策していた人)にとっては有利な問題、要約が得意な人(=現代文が得意な人)にとっては不利な問題であったと言えるでしょう。今年度の問題がどんな問題かは分かりませんが、いずれにせよ、単語の意味を丁寧に理解し、文章を的確に理解する力は必要不可欠であると言えるでしょう。

慶應法学部の出題傾向

それでは、実際に慶應法学部の論述力試験で出題されてきた過去の問題を見てみましょう。

どの問題も、法学や政治学に関係する文章が出題されています。国家やその運営をスムーズにさせるための法・政治、国家間の関係性や市民の立ち位置などが問われる文章が多いと言えるでしょう。日頃から、公共の教科書や政治・経済の教科書、現代社会の教科書を読んでおくことを推奨します。

慶應文学部

慶應義塾大学の文学部では小論文として、要約問題にプラスして自分の意見を書く論述問題が課されています。

慶應文学部の小論文がどのような意図をもって課されているのかを読み解くために、少しアドミッション・ポリシーを見てみると以下のような記載があります。

一般入試は、外国語・地理歴史・小論文の三科目の試験による選抜であり、文学部にふさわしい高い学力を要求する。

つまり、法学部同様、慶應文学部に入学するに相応しい(=慶應文学部で学ぶ素養を持つ)者であるかを判断するために設けられていると言っても過言ではないでしょう。では、文学部にふさわしいとはどのような学生像なのか、もう少しアドミッション・ポリシーを見てみましょう。

文学部では次のような資質・能力を有する学生を求めている。

・ 慶應義塾の精神に対する十分な理解、および学問に対する意欲と向上心

・ 先人による古典類から最新の研究成果が書かれた論文に至るまでの諸文献を読み込 み、理解するための基礎となる語学力(日本語、および英語・フランス語・ドイツ 語・中国語)

・ 与えられた課題に対して論理的に思考し、それに対する自分の考えを正確かつ十分 に記述する能力

・ 現在の社会や文化の成り立ちを理解するための基礎となる歴史的な知識(日本史ま たは世界史)

これらは、文学部が設置しているすべての専攻(哲学、倫理学、美学美術史学、日本史学、 東洋史学、西洋史学、民族学考古学、国文学、中国文学、英米文学、独文学、仏文学、図 書館・情報学、社会学、心理学、教育学、人間科学)に共通しており、入学後、それぞれ の専攻における独自のカリキュラムに従って、専門的な知識や能力を身につけてゆく。し たがって、文学部に入学する者は、これらの専攻が対象とするいずれかの学問に対する関 心・好奇心を有することもまた必要である。

慶應文学部は、17専攻+2部門と他の学部に比べて幅広い専攻分野があることが特徴的です。しかし、これら全てに共通するのは、様々な文献を読むことのできる確固とした語学力に加えて、現代社会の礎となる様々な概念への理解に励む姿勢、つまり知的好奇心であり、それらを有しているか、否かが一般選抜で問われていると言えるでしょう。慶應文学部の一般選抜における英語も辞書を持ち込んで良いなどの特徴的な問題を出すように、小論文では、日本語でその語学力と知的好奇心を問うていると言っても過言ではないでしょう。

慶應文学部の出題形式

直近5年間、慶應法学部の論述試験では、以下のような問いが出題されています。

2024年度

設問Ⅰ:この文章を三〇〇字以上三六◯字以内で要約しなさい。

設問Ⅱ:競争について、この文章をふまえて、あなたの考えを三二◯字以上四〇〇字以内で述べなさい。

2023年度

設問Ⅰ:この文章を三〇〇字以上三六◯字以内で要約しなさい。

設問Ⅱ:人間の創造性について、この文章をふまえて、あなたの考えを三二◯字以上四〇〇字以内で述べなさい。

2022年度

設問Ⅰ:この文章を三〇〇字以上三六◯字以内で要約しなさい。

設問Ⅱ:「正しさ」について、この文章をふまえて、あなたの考えを三二◯字以上四〇〇字以内で述べなさい。

2021年度

設問Ⅰ:この文章を三〇〇字以上三六◯字以内で要約しなさい。

設問Ⅱ:正解の出ない問題に取り組むことの意義について、この文章をふまえて、あなたの考えを三二◯字以上四〇〇字以内で述べなさい。

2020年度

設問Ⅰ:この文章を三〇〇字以上三六◯字以内で要約しなさい。

設問Ⅱ:集団に属するということについて、この文章をふまえて、あなたの考えを三二◯字以上四〇〇字以内で述べなさい。

以上のように、例年、設問Ⅰの要約にプラスして、設問Ⅱでは、議題に上がっていることについての論述を行う形式で出題されています。論述は、出題された文章の中で最も大事なキーワードやテーマについて、あなたはどう考えるか、是非や可否などの制限があるわけではないので、自由に論じることができる論述です。

このような問題形式から、文献をよく理解していることはもちろんのこと、それについてあなたらしい答案を、出題文章の論点をよく理解した上でどのように構成していくか、が問われていると言えるでしょう。

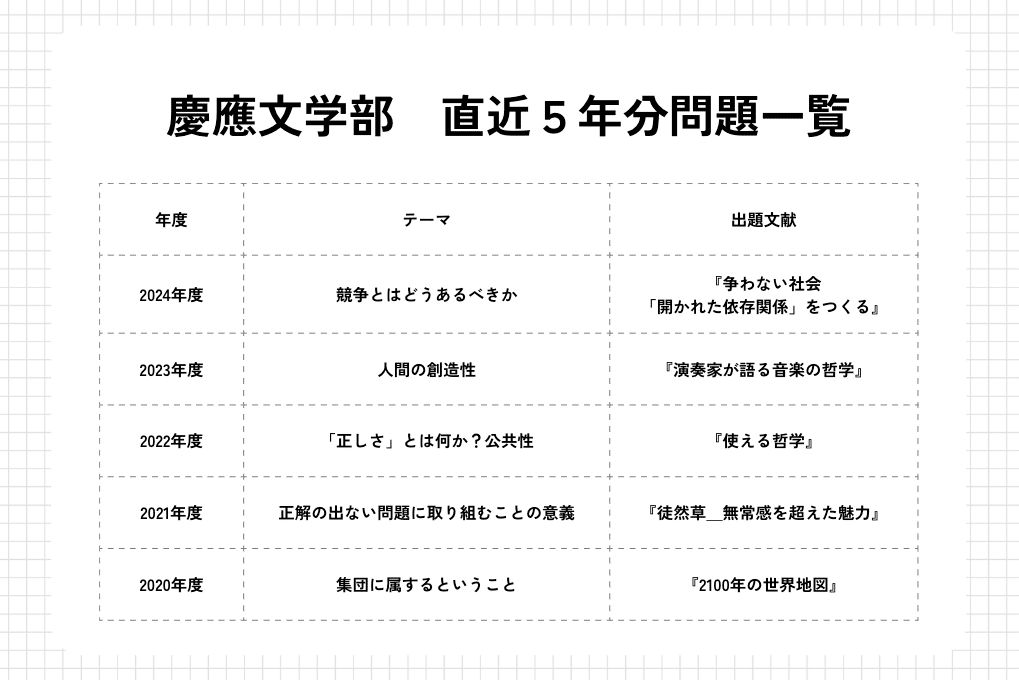

慶應文学部の出題傾向

どの問題も、日常社会に出てくるような事柄について、「それは正しいことなのか」と今一度振り返って問いただすような文章が出題されています。比較的理解しやすいテーマであるように思いますが、だからこそ、周りの受験生とさほど変わらない文章だと、合格まで差をつけることはできません。的確に文章の骨子を読み取り、正確な要約を設問Ⅰにて行うことに加えて、論点をよく理解した、あなたらしい答案を設問Ⅱで書くことが求められていると言えるでしょう。

SFC(総合政策学部・環境情報学部)

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)のうち、総合政策学部と環境情報学部の一般入試では、小論文が全体の点数の半分を占めるほど重要な科目となります。SFCの小論文では、毎年様々な資料を読解した上で、設問に答える非常に難易度の高い小論文が出題されます。

SFCの小論文がどのような意図をもって課されているのかを読み解くために、少しアドミッション・ポリシーを見てみると以下のような記載があります。

【総合政策学部】

総合政策学部は「実践知」を理念とし、「問題発見・解決」を重視する学生を求めます。問題を発見・分析し、解決の処方箋を作り実行するプロセスを主体的に体験し、社会で現実問題の解決に活躍することを期待します。したがって、入学試験の重要な判定基準は、基礎学力に裏付けられた、自主的な思考力、発想力、構想力、実行力の有無です。「SFCでこんなことに取り組み学びたい」という問題意識に基づいて、自らの手で未来を拓く力を磨く意欲ある学生を求めます。

【環境情報学部】

ひとつの学問分野にとらわれることなく幅広い視野を持ち、地球的規模で問題発見・解決できる創造者でありリーダーを目指そうとする学生を歓迎します。環境情報学部の理念や研究内容をよく理解した上で、「SFCでこんなことをやってみたい」という問題意識を持って入学してくれることを願っています。SFCの教育環境や先端プロジェクトなどあらゆるリソースを積極的に活用し、「自らの手で未来を拓く力を磨いてほしい」と期待しています。

総合政策学部も環境情報学部も、学部への理解が非常に重要であると記載されています。総合政策学とは何か、環境情報学とは何かを理解し、SFCが大切にする理念やSFCで行われている研究に目を向けることも重要です。

SFCの出題形式

直近5年間、SFCの小論文では、以下のような問いが出題されています。

【総合政策学部】

2024年度

問1:今から10年後の日本について、米国と中国との相対的な関係を展望しつつ、どのような姿になっているかを800字で論じなさい。

問2:イノベーションを生み出す制作を3つ列挙し、その目的、対象、手法について800字で論じなさい。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2023年度

問1:全ての文章を読んだ上で、文章の少なくとも3つに言及し、大学の学びで大事だと思うことを600字で論じなさい。

問2:(ア)社会における「知」として最も重要だと考える要素や役割を(イ)今日の世界における制作の具体事例を2つ挙げ、(ア)で示した「知」がどのように活かされているか、あるいは活かされていないかを800字以内で論じなさい。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2022年度

問1:それぞれの資料におけるトレードオフ関係を1つずつ指摘し、なぜトレードオフとなるのかの理由を120字以内で論じてください。

問2:トレードオフ関係の中から、どのような豊作で解決するべきか1000字以内で論じてください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2021年度

問1:資料内のケースA〜Cそれぞれについて、実施された政策とその目的を記し、アクターを書き出し、アクターごとにそれぞれが持つ利益、理念、それらがどのような制度のもとで動いているかを記してください。

問2:資料内のケースA〜Cのどれか一つを取り上げて、課題の構造を図示してください。

問3:問2で取り上げた課題について、システム思考の観点に立った改善の提案を800字以内で論じてください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2020年度

問題⑴ なぜ「民主主義の後退」と呼ばれるような事態が、いま世界的に起きているのか、資料1〜5を関連付けながら、400字以内で論じてください。

問題⑵ 日本は、これから多様性が提起する問題に向き合いながら、開かれた共同体を形作ることができるのか、図表2、3、4のデータを参考にしつつ、200字以内で論じてください。

問題⑶ ソーシャル・メディアが公共空間のあり方をどのように変容させたのかを、資料5で論じている情報電波の特性を踏まえつつ、200字以内で論じてください。

問題⑷ 各資料を日本に引きつけて読み直した場合、日本の民主主義の状況をどう診断できるか、400字以内で論じてください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

【環境情報学部】

2024年度

問1:過去に出題された問題に共通する領域と構造、受験生に求めている知的能力について300字以内で記述しなさい。

問2:過去に出題された問題と解放例から、これらの問題に共通する構造、受験生に求めている知的能力について考え、300字以内で記述しなさい。

問3:SFCの新しい大学入試の在り方を考え、その出題意図を300字以内で述べ、どのような知的能力を測り、どのように数値化もしくは相対化するのかを述べてください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2023年度

問1:文献1と文献2に通底することを論じてください(150字以内)。

問2:文献1と文献3に通底することを論じてください(200字以内)。

問3:文献4のいう定性的研究の重要さを、文献3の著者の主張と関係づけて論じてください(250字以内)。

問4:文献2と文献5に通底することを論じてください(150字以内)。

問5:「生きることに向き合うための学問的態度」は定性的研究のやり方にも相通じるものがあります。それについて論じてください(250字以内)。

問6:a. 新しい土地で暮らすBさんの住まいかた・くらしかたはどのようなものになりつつある、あるいはこれからなっていくとあなたは考えますか?(300字以内)b. Bさんの住まいかた・暮らしかたのありさまを調査するために、文献1〜6を読んだAさんがどのような工夫を盛り込んだ研究方法を考案するとあなたは考えますか?(500字以内)

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2022年度

問1:1-1、2021年に日本国内で購入されたシャープペンシルの本数を推定しその数値を記入してください。1-2、その根拠を説明してください。

問2:2-1、未来からの留学派遣制度に参加し、2020年4月にいくことができた場合に、この機会を活かして解決したい、あるいは解決できると考える問題の名称を記述してください。2-2、その問題の解決についてこの機会を通じて取り組むことの意義を200字以内で記述してください。2-3、1で記述した問題の解決方法の具体的なアイディアを枠内に記述してください。2-4、その問題解決の実現に向け2年間どのような活動を行うのか具体的な手順を記述してください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2021年度

問1:1-1、数量Aは46+x、数量Bは49-xでx>0であるとします。この数量AとBを比べた時、次のア〜エのどれが論理的に正しいか、一つ選びなさい。1-2、それぞれ異なる整数 s, f, c があり、いずれも正の整数であるとします。整数sはfの因数、fはcの因数であるとき、以下のア〜ウの記述のうち、どれが正しいでしょうか?1-3、x = 2^(-1), y = 10^(-1)であるとき、(1 / x) * ((1 / y**3) + (1 / y) + 1) - 1の値とは何か、数値で答えなさい。

問2:この世の中で不条理だと感じていることを15個あげ、その内容と理由を一文で記述してください。

問3:問2であなたが回答した不条理のうち3つを取り上げ、その解決の方向性と方法についてできるだけ具体的、定量的、かつヴィジュアルに説明してください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

2020年度

問1:4つの資料で論じられる「人間性」とはどのようなものか、表現してください。

問2:これからの30年で起こり得る社会システムの変容に、私たちの「人間性」はどのように影響されるでしょうか?また、こうした「人間性」を自覚した上で、あなたは未来社会においてどのように振る舞っていこうと考えますか?1000字以内で論じてください。

※全文のうち、一部抜粋、簡略化しています。

以上のようにSFCでは、資料で示されているメッセージを的確に汲み取り、設問で問われていることに資料を使いこなす能力が求められていると言えるでしょう。これは、SFCの理念にも書かれている、「問題発見・解決能力」を測っていると言っても過言ではないと言えるでしょう。

SFCの出題傾向

どの問題も、現代社会の中で問われている内容、且つ、総合政策学部や環境乗学部といった学部理念に関連する内容が出題されていると言えるでしょう。社会の成り立ちや構造をよく理解した上で、現代社会がどのような問題に直面しているのか、近代から現代にかけての流れの中で歪みとなっているのはどのようなことなのか、を理解していることが大事であると言えるでしょう。

合格点に到達するにはどうしたらいい?

ここまで、各学部の出題傾向や出題意図などを読み解いてきましたが、では実際に合格の2文字のためにはどのように努力することが大事なのでしょうか?ここでは、合格点までどのような対策をするべきかを紹介します。

① 基礎的な小論文力を鍛える

何を勉強するにも、基礎から始めると思います。英語であれば、単語の意味がわからないと長文は読めないし、日本史や世界史であれば、全体の流れが入っていなければ、一問一答の参考書や過去問を進めても意味がないと思います。それと同様で、小論文もいきなり過去問を解いても、足踏みをしてしまうだけです。そのため、まずは基礎的な小論文力を鍛えることが重要です。基礎的な力を伸ばす教材を活用してみましょう。

② 基礎力の定着を図る

各学部の出題傾向や出題形式を見る中でも、事前知識があると解ける問題が多くあったと思います。知識がないと解けないわけではないけど、あるともっと解きやすい、などの問題がたくさんあります。また、小論文は採点官が読んで納得しなければ点数にならないという特殊な性質を持っています。自分は知識を持っていて、設問に答えているつもりなのに、他者から見ると、文章構造が分かりづらく、点数にならない、なんて事例を筆者はたくさん見てきました。基礎的な小論文力を鍛えたと思って、いきなり過去問に入っても、「あれ、何をやってたんだっけ?」となってしまうため、基礎力をしっかりと定着させることが重要です。基礎力向上のための教材を何度も演習し、信頼できる人に添削をお願いしましょう。その添削を踏まえて、修正する作業が最も重要です。

③ 過去問演習を行う

基礎力を構築できたら、次はいよいよ過去問演習を行ってみましょう。過去問を実際に解いてみて、自分がどれだけその文章を理解することができ、設問に答える作業ができるのかを測ってみましょう。知識が足りないのであれば、知識インプットを増やし、文章力が足りないのであれば、何度も文章を書いてみましょう。過去問演習は、何度も解き直しをすることが大事です。

また、各学部の出題形式や傾向を見ると分かるように、各学部で異なった対策が必要不可欠です。そのため、全ての学部を受ける人であれば、全ての学部の過去問を解いていることが望ましいと言えるでしょう。

実際、いつからどんな対策を始めると良い?

ここまで熟読してくれた方は分かると思いますが、慶應の小論文は思っているよりも難しいです。そのため、対策なしで他教科の得点を高くするより、対策を少しでも講じた上で10点でも高い点数を取って、合格に近づける方が簡単であると思います。なぜなら、受験生はあなたと同年代であり、同じように難しいと思っているはずだからです。特に逆転合格を狙う方であれば、小論文の勉強を的確に行っていることは合格に繋がる大チャンスであると言えるでしょう。

ここでは、実際、いつからどんな対策を始めると良いのか、筆者が考えるスケジュールを書いてみました。

高校1年生〜高校2年生2学期

・現代文を丁寧に履修する

→小論文では、文章読解の力も必要です。現代文で必要な文章読解の力は小論文に大きく影響します。1、2年生のうちから現代文の勉強を行うことはとても大事です。

高校2年生3学期〜高校3年生1学期

・小論文の基礎力向上のための勉強

→私立文系で、慶應を受験することを視野に入れている人であれば、この時期からの対策をお勧めします。この時期から基礎力を身につけ始めていると、一年後にはどんな問題が来ても対応できる基礎力を構築することができるからです。

高校3年生夏休み〜高校3年生2学期前半

・小論文の基礎力定着のための勉強

→上記の時期に基礎力向上のための教材をすすめている方であれば、もう一度その教材を振り返って勉強し直すことを強く推奨します。勉強は「なんとなく理解する」という状態が一番損してしまいます。何故なら、本番に使えない力なのに時間を費やしてしまっているからです。だからこそ、本番で使える力にするために解き直しを必ず行い、定着を測りましょう。

高校3年生2学期後半

・過去問演習を行う

→基礎力がついて、教材に出てくる問題は暗記してしまっているくらいまで、勉強したら、いよいよ過去問演習を行いましょう。志望学部の過去問を順番に解いていきましょう。志望学部が多い方は、それだけ解かなければいけない問題数も増えるので、早めに過去問に移行できると良いでしょう。

冬休み〜本番直前まで

・過去問演習の振り返りを行う

→基礎力定着のとき同様、復習を行い、定着を行うことが不可欠です。信頼できる人に添削してもらっている場合であれば、そのフィードバックをもとに解き直しを行ってみましょう。

勉強のスタートにフライングはない!

どんな受験勉強でもよく言われるのがこの言葉です。高校1年生から、大学受験に向けた勉強を始めている人と高校3年生の夏休みから始める人とでは、合格可能性が異なりそうであることは一目瞭然です。(もちろん、だからと言って早く始めた人が実りある勉強になっていなければ、意味がありませんが...)慶應にいきたいと考えている人であれば、早めに小論文の対策を始めることを推奨します。特に、小論文という科目は、日本史や世界史と違って、学校で習うスピードに関係なく、進めることができます。だからこそ、スタートダッシュは早ければ早いほど、合格可能性を高めることができると言えるでしょう。

まとめ

ここまで読んでくれた皆さん、まずは読んでいただき、ありがとうございます。途中に書いているように、小論文は慶應義塾で学ぶに相応しいかを測る一つの指標であり、それは、教授陣から受験生へのメッセージであると思います。

結論大事なのは、慶應に行きたいという思いがあれば、そう思った瞬間からの早めのスタートダッシュが大事であり、小論文の対策は基礎力をしっかりとつけた後に、過去問演習を繰り返し行うことです。

また、途中にも記しましたが、小論文という科目は採点官に伝わらなければ、点数にならないという特殊な科目です。完全なる答え(=1文字単位で採点されるものではなく、同じ内容でも言い回しが異なることがある)がないからこそ、自分で採点するのは不可能に等しい科目です。また、完全なる答えがないということは、どんな視点でものを見るか、十人十色の解答例があることでもあり、何度も考え直すことがとても大事です。

つまり、何度も解き直しをすることがとても大事であり、信頼できる第三者に見てもらうことが非常に大事になります。さて、終わりになりますが、この記事を読んで、少しでも慶應の小論文に対しての解像度が上がり、前向きに対策を始める人が増えてくれると嬉しいです。みなさんの合格を祈願しています!

プロの講師があなたの受験をサポート!💪

夢の大学合格に一歩近づきませんか?受験生の皆さん必見!無料体験授業&相談会を開催中!以下のフォームから今すぐお申し込みを!👀

公式ホームページもチェック!