【中小企業診断士】どんな資格??どうやってなるの??現役診断士が解説!!

みなさんこんにちは、中小企業診断士のみやけんです!

さて、いきなりですが、みなさんは『中小企業診断士』という資格をご存じですか??

実は、近年かなり注目度が上がっている資格の1つです。

『日経転職版(以下リンク先参照)』でも、『TOEIC L&R900点台』をも抑えて取りたい資格ランキング堂々の1位にもなっています。

今一番旬な資格と言っても過言ではないでしょう。

「中小企業でしか使えないの??」「でも実際どんな資格なの??」「聞いたことはあるけどよく知らない…」など疑問も多いと思います。

今回は、そんな方のために現役診断士の私が解説していこうと思います!

中小企業診断士とは??

中小企業診断士は、日本における国家資格の一つで、中小企業の経営支援を行う専門家です。

つまり、国に認められた唯一の経営コンサルタント有資格者とも言えるでしょう。

中小企業の経営改善や成長戦略の立案、問題解決を支援する役割を担い、中小企業の経営課題に対応するための診断や、アドバイスを行います。

資格取得には試験を通じた高度な知識と実務能力が求められ、最近では、日本版のMBA(経営学修士)とも言われています。

要は、中小企業のお医者さんとも言える仕事です!

どんな仕事をしているの?

中小企業診断士の役割は、中小企業の経営に対して助言や支援を行うことです。

経営に関する問題点を見つけて指摘したり、解決策を提示することで、経営状況の改善に導きます。

経営コンサルタントの一種とも言え、相談業務がメインと言えるでしょう。

また、中小企業診断士は『企業に勤めている方』と『独立している方』の2つに大別されます。

企業に所属する場合は『企業内診断士』と呼ばれ、自社の経営状況分析をしたり、普段の業務に診断士としての知識を活用しています。

一方で、後者の『独立診断士』の場合は、一般的には複数企業とコンサルタント契約を結び、各企業の経営診断を行います。

上述したTHE・診断士!な仕事をするのは、後者の独立診断士が該当します。

一方で、割合で言うと企業内診断士が全体の7割と多数派です。

独立は、ビジネスマンとしての経験、知識、知名度が欠かせないので、容易な事ではないというのが要因の1つのようです。

また、公的機関に就職するという道もあります。

実は、国内企業のうち99.7%は中小企業です。

経営的なサポートを求めている中小企業は多いため、国や地方自治体などでは中小企業向けの相談窓口が用意されています。

中小企業診断士資格を持つ方がこちらで活躍しているケースもあるようです。

助言内容例としては、以下の様なものがあるようです!

経営診断・コンサルティング

経営課題を分析し、改善策を提案

財務、マーケティング、組織管理、人材育成など、多岐にわたるアドバイスを提供

課題解決に向けた必要な資源の検討、戦略策定

地域経済や産業の振興

地域の中小企業支援機関と連携し、産業活性化・地域活性化

創業や新規事業の支援

起業家に対し事業計画の策定支援や助言を行う

補助金や助成金の申請支援

中小企業が活用できる公的支援策のアドバイス

情報発信

経営層に向けたセミナーなどによる情報発信

このように、経営に悩みを抱えている中小企業に対して多様な知識を元に助言を行い、二人三脚で改善を狙っていくのが仕事と言えるでしょう。

「そうは言っても、具体的なイメージがわかないなぁ」

という人も多いでしょう。

そんな方はこちらの記事をどうぞ!

企業内診断士一年生の私の活動をまとめてみたので是非ご参考に!

中小企業診断士になるには??

では、そんな中小企業診断士になるにはどうすればいいのでしょうか?

試験制度などを中心に解説していきます。

1.勉強時間・難易度

一般的に、中小企業診断士試験はおおよそ1000時間もの勉強時間が必要とされています(資格の学校TACより参照)。

上述の通り、中小企業の多岐にわたる課題を解決するためには膨大な知識が必要なため、結果的にこれだけの勉強時間が必要となってきます。

また、難易度も高く、ストレート合格率は4%程度とも言われています(資格の学校TACより参照)。

当たり前ですが、経営者としては中途半端な能力のコンサルタントに適当なアドバイスをされても困るというのが心情です。

そんなコンサルタントを国が認定する以上、必然的に難易度は高くなるのです。

では、具体的に試験制度はどうなっているのでしょうか?

2.1次試験

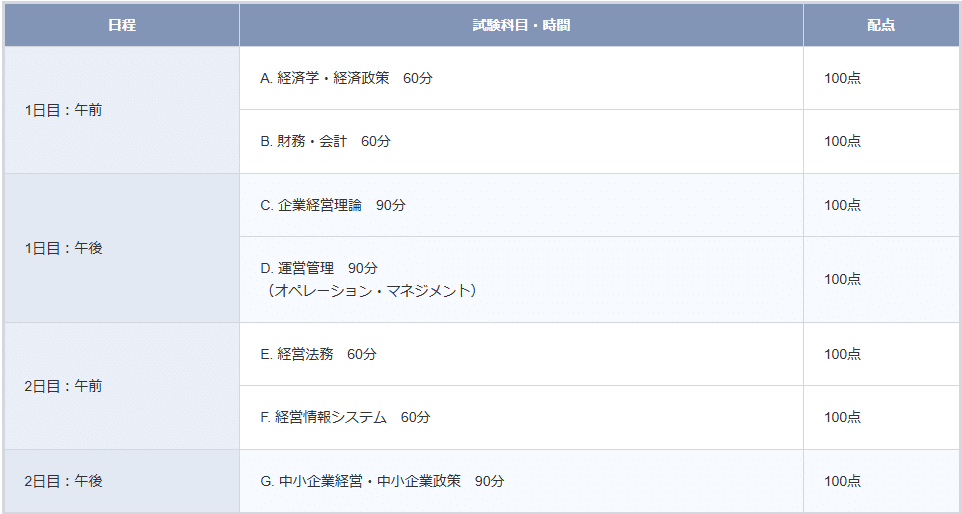

1次試験は、企業経営やコンサルティングに関する 基本的な知識を問う試験です。

必要な知識を有するかどうかの判定を目的としています。

試験実施科目は7科目と多く、いずれもマークシート形式で行われます。

配点は各100点の計700点満点となり、合格基準は①すべての科目で40%以上の得点であること②総得点が6割以上(420点以上)であること の2つを満たす必要があります。

一般的に合格率は20~30%前後と言われています(中小企業診断協会『別添1 試験合格率等の推移(平成13年度~)』より参照)。

また、科目合格制度も導入されており、60%以上(60点以上)を取った科目は翌年度・翌々年度の受験免除を申請可能です。

なお、他の国家資格の合格者などに対しては、申請により試験科目の一部免除が認められています。

受験資格は特にありません。

試験は年一回で、毎年8月上旬の土日の2日間が試験日で、合格発表は例年9月上旬です。

合格の有効期間は2年間で、合格年度と翌年度まで2次試験を受験可能となります。

3.2次試験

2次試験は、企業の問題点や改善点などに関して解答する試験です。

必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的としています。

中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、筆記および口述の2段階の方法により行われます。

まず筆記試験についてですが、試験科目数は4科目でいずれも各設問15〜200文字程度の記述式が出題されます。

配点は各100点の計400点満点となり、合格基準は①すべての科目で40%以上の得点であること②総得点が6割以上(240点以上)であること の2つを満たす必要があります。

一般的に合格率は20%弱で、ここが診断士試験最大の鬼門と言われます(中小企業診断協会『別添1 試験合格率等の推移(平成13年度~)』より参照)。

難易度の高い1次試験を突破してきた猛者がふるいにかけられ、80%の人は不合格となります。

受験資格は、当年度もしくは前年度の1次試験合格者となり、2年連続で2次試験不合格となるとまた1次試験からやり直しとなります。

1次試験はクリアしたものの、2次筆記試験が突破できずまた1次試験から再受験になり心折れる方も少なくありません。

前述の通り、ここが診断士試験最大の難所であることは間違いありません。

心して臨みましょう。

試験は年一回で、毎年10月下旬の日曜日が試験日で、合格発表は例年翌年の1月中旬です。

難関の2次筆記をクリアすると次は口述試験です。

中小企業の診断及び助言に関する能力について、筆記試験の事例などをもとに、個人ごとに面接で判断します。

約10分間程度で筆記試験出題内容をもとに4〜5問出題されます。

中小企業診断士は、人対人の仕事が多いのでコミュニケーション能力を見る試験だとも言われています。

合格基準は、口述試験における評定が60%以上となることです。

合格率はここまでとは一変して例年99%以上と高く、行けば受かる試験とも言われます(中小企業診断協会『別添1 試験合格率等の推移(平成13年度~)』より参照)。

試験は年一回で、毎年1月中旬の日曜日に実施され、合格発表は翌年の1月下旬です。

4.実務補習・実務従事

最後が実務補習・実務従事で、コンサルティングの実践が主眼です。

中小企業診断士として診断実務能力を有するかを実務を通して判断することを目的としています。

2次試験合格後、3年以内に実務補習を15日以上受けるか、実務に15日以上従事することにより、中小企業診断士としての登録の申請を行うことができます。

実務補習・実務従事の説明は以下がわかりやすいのでオススメです。

簡単に違いを上げるならば、中小企業診断士協会が公式に実施しているのが実務補習、民間機関が実施しているのが実務従事といった形です。

一方で、実際にコンサルティング業務をすることでも実務従事とみなされます。

おわりに

いかがでしたか??

助けを求める中小企業に対し診断士の数は足りていないのが現状です。

『中小企業のお医者さん』ともいえる中小企業診断士に少しでも興味を持っていただけたなら幸いです!

難関資格だけあって、受験を志すにはかなりの決意が必要だと思います。

中小企業診断士を取得することによるメリットなども近日中に発信していきたいと思っています。

ぜひ楽しみにしてお待ちください!

タメになった!理解が深まった!という方は、是非フォロー、スキ、コメントをよろしくお願いいたします!

相談も受け付けておりますので、以下メールよりお気軽にご連絡ください!

未来創造LAB 中小企業診断士 宮﨑健太

e-mail: miraisozolab@gmail.com

いいなと思ったら応援しよう!