英語論文の“必見”管理方法!

こんにちは、大学院生のYukiです。

大学院生活も中盤に入り、ようやく日課として論文を読む習慣が身につきました。

何より最近は抵抗感が日に日に少なくなっているように感じます。プレゼン等で得点を稼げない自分が高い成績を獲得するには、先生方を納得させるような技術的説得力のあるレポートを書く必要があります。そのため、講義で教授が紹介したワードを拾っては、その単語で論文を検索し、できる限り多くの量の論文を読んでいました。最初は意味がわからなくてお手上げだった領域が、分からない単語をインターネットで検索するなどして少しずつ理解が深まり、面白さがわかるようになるのは一種の達成感も感じます。

さて本日は、論文ともっと心の距離を縮めたい私がおすすめする、全学生必見の論文管理方法についてご紹介いたします。

論文の必須管理方法

現在私は、Notionで参考になった論文の一括管理をしています。

ちょうどサイバーセキュリティの授業で、クラウドストレージシステムの動的データ完全性証明スキームの比較評価レポートを書いた際に使用した論文がレコードの一番最初に残っています。

当時セキュリティ知識が不十分だった私は課題に関連した概念の理解が浅く、手当たり次第に論文を読み、参考になりそうな情報を保存していました。そのために20を超える引用元論文と、その陰に膨大な量の"使われなかったけど理解に役立った論文"がローカル上に混在していました。

「タイトルの雰囲気は覚えているが、"Cloud Storage P.pdf"と"Cloud Sto PDP.pdf"、どちらから引用したっけ?」

レポートを提出する際は盗作や誤引用は絶対に許されないので、タイトルや内容を確認するために不要なpdfを開く作業を繰り返していました。

これらの煩雑な作業から綺麗さっぱり解放してくれたのが以下のNotionでの論文管理です。

NotionユーザーかつMacを使用している学生は、使用を始めて絶対に損はないです。(Windowsでも多分可)

大袈裟ではなく、学生や研究者のクオリティオブライフ、爆上がりします。

タイトルから論文を探す時間が短縮できる

自分独自のカラムやラベルを作成したり、絞り込みやソートができる

PDF、リンクがすぐ開ける

発行年数比較しやすい(一応技術を扱っているので、新しいの使いたい)

引用を楽に記載できる

bibに一括変換できる(最強)

そして何より、ドラッグ&ドロップでのカラムやレコードの入れ替え、メモ書きが自由にできるのでこんなこともできてしまいます。

超 ・ 便 ・ 利 !!!

ただこの素敵なNotion論文管理方法、魅力はそれだけではないのです。

現在学生の皆さんは、以下のツールをご存知ですか?

2023年5月にリリースされた、英語論文pdf翻訳サービスです。

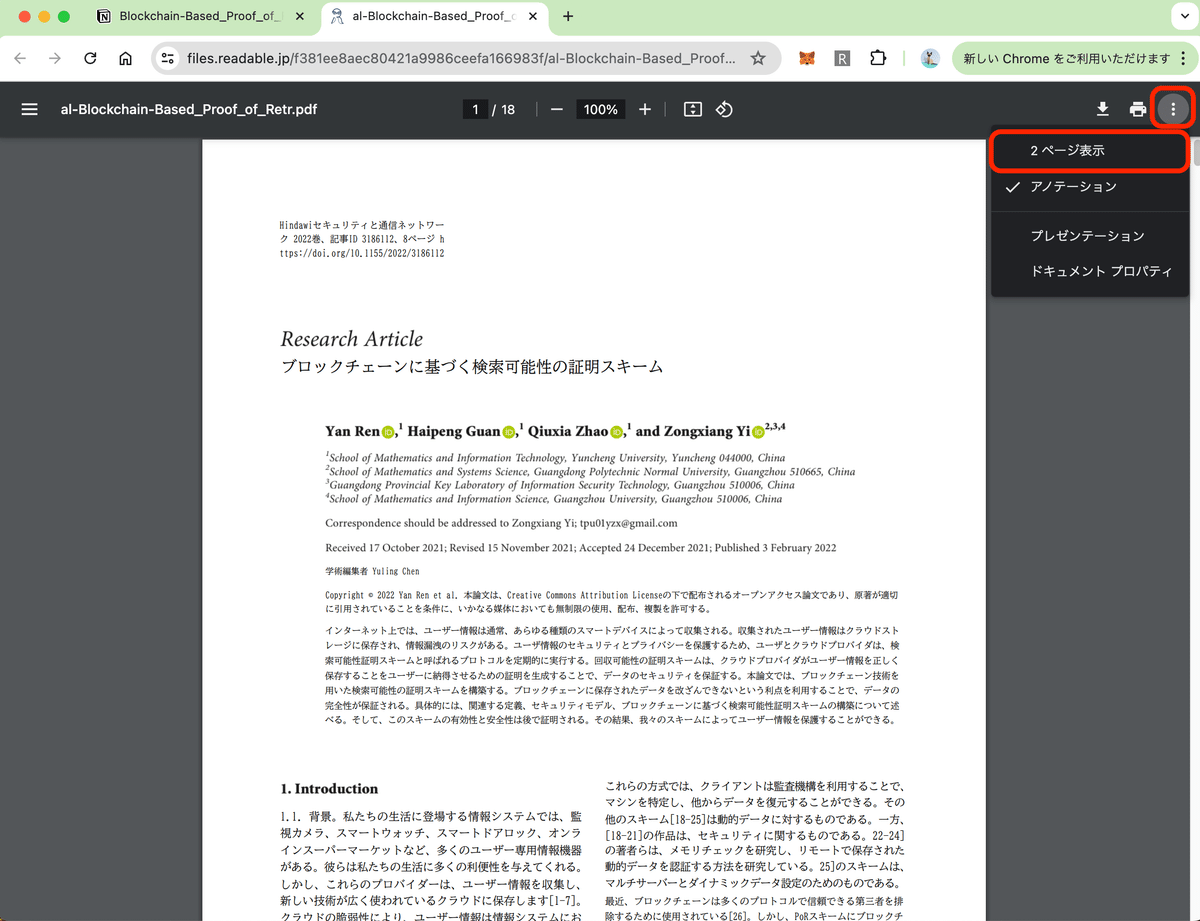

こちらを使用すると、論文の形式を崩すことなく、元の英語論文と日本語訳を比較しながら読むことができます。

(DeepLやGoogle Translateで論文を翻訳したことがある人たちは、このありがたみがわかる)

使用実績のある大学のリストを見たところ、すでに日本の多くの有名大学で採用されているようですね。

さてこちらのサービス、無料プランでも十分に使える機能が提供されています。しかし有料プランに加入し、Chromeへ拡張機能を導入すると、先ほど紹介した論文管理方法と非常に素晴らしい相乗効果を発揮するのです。

①読みたい論文のPDFをクリック

②Readableの拡張機能をクリックして翻訳

③右上の三点から2ページ表示を押下

1分もかからず、論文が和訳されました。

自分がReadableを発見したのはつい昨日、つまりまだトライアル期間の真っ只中なのですが、

あまりの相性の良さに紹介せずにはいられませんでした。

NotionとReadableそれぞれの設定方法に関しては、添付したリンクをご確認ください。これから学生デビューして沢山論文を読むぞ!と意気込む方や、ローカル上の膨大なPDFにお悩みの研究者の皆様は、ぜひ上記管理方法を参考にしてみてください。

今後の改善(ぼやき)

こちらは上記ツールの改善案ではなく、私の論文への向き合い方についての反省です。

Readableに出会い、改めて過去に読んだ論文を和訳して現在の理解とのすり合わせを行いました。

現在研究に関連した特定の論文ばかり読んでいるとはいえ、過去に扱って理解し、前学期の期末テストで使いこなせていたはずの内容が記憶から抜け落ちていていました。

このような素晴らしいツールに出会わなければ気づきもしなかっただろうと思います。

ショックな思いと同時に、今後は質にフォーカスして論文と向き合うべきだと気づきを得ました。

以下はReadable開発者の方の記事です。

私の読み方は、おそらく平均的な大学院生の量とやり方です。特定のワードで図書検索をかけて新しい論文に出会い、Abstractを読んでから面白そうなものをピックアップする。読み終わって一覧にまとめた論文には簡単な要約、頻繁に読み返すものは全文和訳がありますが、基本的にはDeepLに切り貼りして和訳をお願いしていたためほとんどの論文が一期一会でした。

全く論文を読まないよりはマシですが、やった気になって記憶の定着ができていない可能性が非常に高いです。

先人方が整えてくださった学習環境を有効活用しながら、今後の論文への向き合い方を改善していきたいと思います。

Yuki