虐待防止にも必要な視点? マンガ『コウノドリ』で「産後うつ」について考える

ドラマ化で人気を博した産科医療マンガ『コウノドリ』(鈴ノ木コウ 講談社)。毎ページ「妊産婦あるある」にひたすら共感してしまうのですが、子どもの支援を考える視点でも学びがたくさんあります。

全編は語り尽くせないので、今回の記事では、8巻「TRACK24 マタニティーブルー」について取りあげます。

執筆:住友遥 Living in Peace仮入会メンバー(※)。本業で新聞社に勤務するかたわら、2020年9月よりLiving in Peaceにて仮入会メンバーとして活動を開始。一児の母。

※Living in PeaceこどもPJでは、正式入会する前に、3ヶ月のトライアル期間を設けています

▼この子のコトがカワイイって思えない

この回は、シングルマザーによる虐待死ニュースで幕を開けます。複数の妊産婦さんのストーリーが平行して進んでいくのですが、中心になるのは産後1カ月の加納さん。加納さんには赤ちゃんのほか、6歳と3歳の元気いっぱいの上の子がいます。

加納さんは産後1ヶ月健診の際、主人公である主治医の鴻鳥先生に「この子のコトがカワイイって思えないんです」と切り出します。

上の子がお腹を空かせても、赤ちゃんが泣いていても、何もする気が起きない。加納さんは自分のことを「最低ですよね……母親失格なんです」と語ります。

鴻鳥先生は加納さんに対し、「産後うつ」の疑いがあることを伝え、一人で抱え込まず夫にサポートを求めるようにとアドバイスをしました。

そうして帰宅する加納さんですが、上の子2人の終わりない要求(抱っこ!ご飯!お兄ちゃんがけった!抱っこ!ハラへった!)と、泣き止まない赤ちゃん、助けを求めても仕事で帰りが遅くなると取り合わない夫、そしてとうとう……。

という、しんどいところまでが物語の3分の2で、最後3分の1ではきちんと救いがあります。読んだことのない方はぜひ読んでみて下さい!

▼マタニティブルー(ズ)と産後うつ

そもそも産後うつとは何でしょうか。

まず産後うつの前に起こるマタニティブルーについて、鴻鳥先生は次のように説明します。

「女性は妊娠・出産をやっと乗り越えても……体力が回復しないまま育児に突入します」「それに加え産後は急激に減少するホルモンの影響で 悲しい気持ちになりやすい」「それがいわゆるマタニティブルーです」(『コウノドリ 8巻』 鈴ノ木ユウ/講談社)

妊娠中の不安に対してマタニティブルーという言葉が使われることがよくありますが、正確には産後2週間の気分が不安定な状態を指すそうです。

日本産婦人科医会では、具体的な精神症状として「ふいに涙が止まらなくなったり、いらいらしたり、おちこんだりする症状」を挙げています。

また、「人によっては、情緒が不安定になったり、眠れなくなったり、集中力がなくなったり、焦るような気分」になるとも指摘しています(参考:日本産婦人科医会「マタニティブルーズについて教えてください」)。

このような抑うつ状態が2週間以上長引く場合、産後うつに移行していることが考えられます。

では産後うつには、どんな人がなるのでしょうか。『コウノドリ』では、鴻鳥先生が次のように説明しています。

「産後うつは程度の差はありますが 出産を終えた8人から10人に1人の女性がなると言われています」「特に真面目で頑張り屋の女性がなりやすいんです」(『コウノドリ 8巻』 鈴ノ木ユウ/講談社)

▼父親の産後うつ

さきほど引用した鴻鳥先生の言葉では「頑張り屋の女性」がなりやすいと述べられていましたが、実は男性にもリスクはあります。

男性の産後うつについて、国立成育医療研究センターが以下のような発表をしています。

個人的には、父親の産後うつの存在を初めて知ったとき、「父親は分娩も乳汁分泌もしていないのに!?」と大変驚きました。ホルモンの変化だけが原因ではないのですね。

同センターの調査では、「父親が産後1年間に『メンタルヘルスの不調のリスクあり』と判定される割合(11.0%)は、母親の場合とほぼ同程度(10.8%)」とされています。

生後一ヶ月未満の子どもを育てる夫婦における、中程度以上のメンタルヘルスの不調のリスクありと判定された父・母・世帯の割合

出典:国立成育医療研究センター「産後、同時期にメンタルヘルスの不調で苦しんでいる夫婦は年間約3万組!?」

この調査で特に注目されているのは、夫婦が同時期にメンタルヘルスの不調を起こす割合が3.4%に達するという結果です。2019年の出生数86.5万人から推計すると、約3万世帯弱。

調査では夫婦同時期のメンタルヘルス不調の関連要因として、父親の長時間労働が挙げられ、働き方改革と父親支援の必要性が指摘されています。

▼児童虐待防止の観点から

さて、夫婦ともに(ないしはいずれかが)メンタルヘルス不調に陥った際、懸念されるのが養育環境の悪化による子どもへの影響です。

『コウノドリ』では、最後に再び児童虐待について言及されています。

「児童相談所が年間に受ける虐待相談は7万件を超える」「そして虐待で死亡する子どもの約半数は0歳児が占めている」(『コウノドリ 8巻』 鈴ノ木ユウ/講談社)

厚生労働省によると、児童相談所での虐待相談対応件数は、平成30年度の速報値で159,850件と、過去最多となっています。

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第15次報告)及び児童相談所での児童虐待相談対応件数

出典:厚生労働省「平成30年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>」

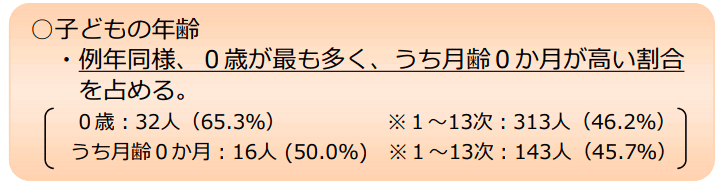

このうち死亡事例については、全体の半数が0歳、さらにその半数が0ヶ月と高い割合を占めています。

死亡事例の検証結果(出典:厚生労働省資料)

ここからわかるのは、出産後の1年間は児童虐待防止の観点からも重要な時期であるということです。

▼養育者にとって必要なことは?

では、この出産後の期間に必要となることは何でしょうか?

それは、養育者への適切な「支援」や「理解」です。決して「(産後うつは)甘えだ」などのように、叱りつけたり、罰したりすることではありません(先ほどの国立成育医療研究センターも、「支援」の必要性は当然として、母子のほかに父親にも「支援」が必要だ、という指摘をしていました)。

私にとって『コウノドリ』の一番の魅力は、共感です。妊娠出産の辛かったことも嬉しかったことも、全部が「あるある」でした。

裏を返すと、そこには出産にまつわる経験を分かち合ったり相互に理解したりすることの難しさがあります。理解がない相手にそのつらさを話しても、「甘えだ」と叱りつけられるようであれば、人に話そうという気持ちは薄れていくでしょう。

そうすると、自然と同じような立場の人としか気持ちを共有できなくなり、ますます他者からの理解や支援を得られなくなる。

『コウノドリ』は異なる立場にいる人の断絶の橋渡しを、マンガという親しみやすい媒体で成し遂げています。厚労省の報告や論文よりずっと読みやすく、共感しやすく、面白いです。それでいて、妊娠出産についてしっかり学べます。

今回取りあげたのは「産後うつ」のエピソードですが、周産期や子どもを取り巻く課題は数えきれないほどあります。すでに紹介がいらないほどの人気作ですが、これまで以上に老若男女さまざまな立場のかたに手に取っていただき、そして子どものことも考えていただければと思います。

―お知らせ―

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました! ぜひ「スキ(ページ下部のハートマークをクリック)」やSNSシェアで応援してください!

【募集】Living in Peaceの活動はみなさまのご支援により成り立っております。また、メンバーも随時募集中です! 詳しくはコチラからご覧ください!

【SNS】SNSでも情報発信をしています!「いいね」や「フォロー」、「リツイート」などで応援してください!

【お知らせ】noteをはじめました✨

— 認定NPO法人 Living in PeaceこどもPJ (@lip_edu) October 20, 2019

まずは簡単な自己紹介です!

少しずつ更新していくので、「いいね」やシェアで応援してください☘

働きながら、社会を変える – プロボノ集団、Living in Peaceのnoteをはじめます。|Living in Peace こどもPJhttps://t.co/s8jmZSeQ1U